Лучшим образцом оригинальной грузинской литературы этого периода признан сборник автобиографических произведений Давида Гурамишвили «Давитиани».

Особо следует отметить деятельность католикоса Антона I (XVIII в.), основавшего целую литературную школу. Вокруг него сплотилось немало талантливых людей: Иона Гедеванишвили, Филипэ Каитмазашвили, Амбросий Некресели, Гайоз и Давид Ректоры, Тимотэ Габашвили, Антон Чкондидели и др. В школе Антона были разработаны теория трех стилей, своеобразная система правописания и пунктуации. Богато литературное наследие Антонакатоликоса, затрагивающее философско-теологические вопросы: трактаты «Цкобилситкваоба» («Мерная речь»), «Мзаметквелеба» («Готовая речь»), «Спекали» («Благородный камень») и т.д.

Грузинское рукописное наследие хранится во многих научных центрах, музеях, монастырях и библиотеках как в Грузии, так и за рубежом. В Грузии это: в Тбилиси – Национальный центр рукописей (более 10 тыс. ед.); Национальный архив Грузии; Национальная библиотека Парламента Грузии; библиотека Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили; Литературный музей; в Кутаиси – Государственный исторический музей им. Нико Бердзенишвили (ок. 800 ед.); в Местиа – Музей Сванети; музеи Ахалцихе, Гори, Зугдиди, Мартвили, Батуми, Телави и других городов Грузии; за границей: Москва – Российская государственная библиотека; Петербург, Париж, Вена, Грац, Оксфорд, Кембридж, Геттинген, Халле, Лейпциг, Марбург, Тюбинген, Ватикан, Принстон, Гарвард, Ереван; библиотека Иерусалимского патриархата (155 ед.); на горе Синай – монастырь св. Екатерины (229 ед.); Афонский Иверский монастырь (86 ед.).

ЭПИГРАФИКА4

Эпиграфика изучает надписи, выполненные на твердых материалах, которые подразделяются на две основные группы: 1) монументальные надписи (на камне, скале, стене здания, мемориальной доске, стеле и др.), обычно представляющие собой государственные декреты и законы, декларации во- енно-политических успехов правителей государств, хронологии крупных строительств; 2) надписи на предметах практического назначения, отражающие жизнь государства и разных слоев общества.

Образцы грузинской эпиграфики встречаются на памятниках светского и церковного зодчества, стелах, камнях-крестах, могильных плитах. По внешнему виду они делятся на несколько групп: 1) лапидарные, или надписи, высеченные на камне; 2) фресковые, или надписи, выполненные красками; 3) чеканные, или надписи, выгравированные на металле; 4) мозаичные. С точки зрения содержания различают строительные, юридические, мемориальные, пилигримные, эпитафные надписи и т.д.

За последние годы во время археологических раскопок на городище Некреси (Кахети) выявлены лапидарные и эпиграфические надписи языческого содержания, выполненные древнегрузинским алфавитом асомтаврули,

4© Т. Гоголадзе Подрисуночные подписи в авторской редакции.

95

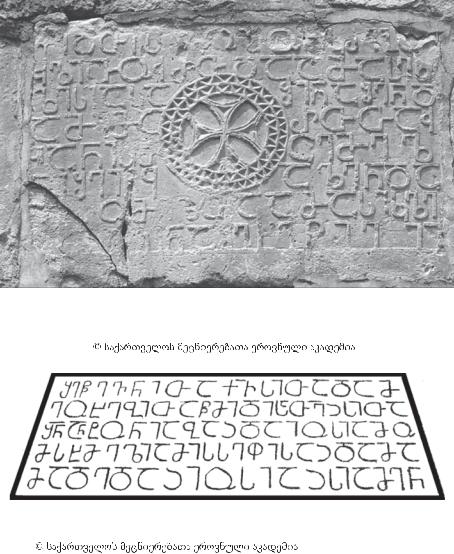

Рельефная надпись асомтаврули Давида Епископа

Квемо Картли, Болнисский Сион, V в. © МЦХИПЦГ

Надпись в Палестинском Грузинском монастыре (532–552). Прорисовка

© МЦХИПЦГ

которые предварительно датированы II в. до н.э и IV в. н.э., т.е. относятся к дохристианскому периоду истории Грузии.

За пределами Грузии древнейшими грузинскими надписями признаны три мозаичные надписи, обнаруженные в 1955 г. в Иудейской пустыне (Палестина) Итальянской археологической экспедицией под руководством Вирджилио Корбо, из которых Георгий Церетели две датировал 30-ми годами V в., а одну – 532–552 гг.

Известная рельефная строительная надпись епископа Давида на стене Болнисского Сиони, расположенного в исторической провинции Квемо Картли, датирована 494 г. и состоит из четырех строк. В центре надписи изображен обрамленный в медальон «болнисский крест» «болнури джвари» – равноконечный крест в медальоне, с обрамлением из маленьких треугольников.

96

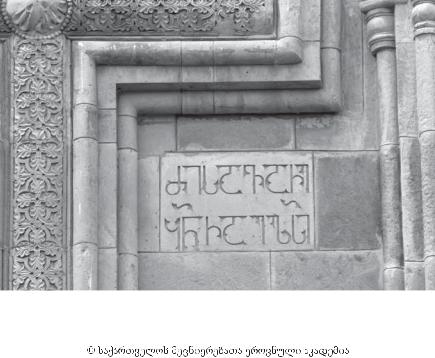

Надпись в храме Самтависи

Картли, 1012 г. © МЦХИПЦГ

На восточном и северном фасадах Болнисского Сиони фиксируются еще две надписи V в. В 8-строчной надписи, высеченной на восточном фасаде храма, увековечены имена построивших его мастеров и епископа Давида, а в надписи северного фасада храма, состоящей из одной строки, упоминаются имена мастеров Фарнаваза и Азарухта. К древнейшим грузинским эпиграфическим памятникам относятся также надпись на восточном фасаде церкви Гвтаэба в Земо Никози (Шида Картли), датированная V в., в которой упоминается имя построившего ее епископа Закария I, и фрагмент рельефной строительной надписи, высеченной на северном фасаде церкви с. Акаурта (Болнисский район). Хронологически за этими надписями следует трехстрочная рельефная строительная надпись, выполненная на северном фасаде Урбнисского Сиони, известная как строительная надпись Костанта и отца Микаэла и датированная первой половиной V в. (Корпус грузинских надписей, 1980).

Согласно сохранившимся эпиграфическим памятникам, первая ступень развития грузинской письменности охватывает V–VIII вв. В них использован древнейший вид грузинской письменности асомтаврули. В этот период происходят определенные изменения в начертании букв письма асомтаврули: раскрытие (выпрямление) кружочков графем, удлинение их в высоту и выход за пределы двухлинейной системы написания (т.е. когда буквы одинакового размера умещаются между двумя параллельными линиями).

В VIII в. назрела необходимость реформы письменности, что было обусловлено переходом к письму на мягком материале (кожа/этрат, пергамент и т.д.), которое требовало связной наклонной скорописи, соблюдения определенного расстояния между словами, использования знаков препинания,

97

записывания букв разной высоты в соответствии с четырехлинейной системой (т.е. между четырьмя линиями). В VIII–IX вв. на базе асомтаврули возникло письмо нусхури (букв.: «для списков»; «строчное письмо»), в котором нашли отражение палеографические признаки шрифта асомтаврули VIII в. (графемы с раскрытыми кружочками, на длинных ножках и т.д.).

Письмо нусхури оказало значительное влияние на асомтаврули в IX в.

иособенно X в. С XI в. это влияние несколько ослабевает. Шрифт асомтаврули вновь становится округлым: лишенные дугообразных очертаний угловатые буквы нусхури вновь обретают округлость, присущую асомтаврули. В асомтаврули остаются заимствованные из нусхури дополнительные поперечные линии букв, междусловный интервал, знаки препинания и др. В IX– X вв. в написании лапидарных текстов наблюдаются изменения: начинается стилизация графем, появляются такие особенности каллиграфии, как кидурцертиловнеба – точки на концах букв (т.е. графемы начинаются и заканчиваются точками) и кидурцаисрулоба – заостренные, подобно наконечникам стрел, концы букв; встречаются также лигатуры (соединенные, вписанные друг в друга буквы).

После VIII–IX вв. постепенно укореняется и становится господствующим письмо нусхури, роль асомтаврули уменьшается, хотя это письмо все же сохраняет определенное значение. В частности, в X–XVIII вв. грузинские эпиграфические памятники по-прежнему выполняются шрифтом асомтаврули.

СX в., вслед за письмом нусхури в обиход входит мхедрули («светское», «гражданское» письмо), полученное в результате упрощения нусхури. Первый образец грузинской эпиграфики, выполненный письмом мхедрули – одна из надписей Атенского Сиони, которую З. Алексидзе и Г. Абрамишвили датируют 982–986 гг.

Фонд грузинских лапидарных надписей пополняется по сей день. Все новые и новые эпиграфические памятники обнаруживаются как в Грузии, так

иза ее пределами. Например, в сентябре 2002 г. в окрестностях Иерусалима, в с. Умлеизон, был найден могильный камень с грузинской надписью предположительно конца V или первой половины VI в. Также в Квемо Картли, в с. Гористави, выявлен камень-крест с упоминанием «Рувиставели». Наиболее часты случаи обнаружения неизвестных надписей на территории исторической Тао-Кларджети (ныне территория Турции). Много грузинских эпиграфических памятников сохранилось на Северном Кавказе, в исторической Квемо Картли (часть этой территории ныне входит в состав Армении), а также в Палестине и Сирии.

БОГОСЛОВСКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ5

Первые сведения о существовании в Грузии просветительского очага относятся к IV в., когда в Поти (Фазиси) функционировала риторическая школа. По сведениям древнегреческих историков в Грузии уже в III в. существовали культурно-просветительские центры, гимназии (греч. «гумнасион»),

5 © Н. Сулава

98

из которых следует отметить действовавшую еще в дохристианском Поти Фазисскую академию, или Колхидскую высшую риторическую школу, существовавшую в III–VI вв.

После провозглашения христианства государственной религией в Грузии и за ее пределами формируются литературно-богословские центры и школы. Просветительская деятельность протекала и в стенах монастырей, ставших значительными очагами просвещения, где преподавались все богословские предметы, сочинялись оригинальные произведения и выполнялись переводы, создавались рукописи, иконы и прочая церковная утварь, развивались зодчество и фресковая живопись, функционировали духовные и певческие школы.

Начало интенсивной монастырской жизни и превращение монастырей в просветительские центры в Грузии связано с приходом в Картли ассирийских отцов во главе с Иоанэ Зедазнели в VI в. В Восточной Грузии выделяются Тбилисский и Мцхетский монастырские комплексы, особенно кафедра католикосата в Светицховели; в Западной Грузии ведущими были Гелатский и Чкондидский монастыри. В Юго-Западной Грузии почти во всех монастырях (Хандзта, Шатберди, Ошки, Тбети, Ишхани, Пархали, Хахули) велась лите- ратурно-богословская деятельность.

Христианская религия проникла в Грузию из Палестины, поэтому именно там возникли первые зарубежные грузинские культурно-просветительские центры, и отсюда же распространилась в Грузию литургическая практика иерусалимского типа. Хранящиеся в скрипториях Сабацмида и Синацмида грузинские рукописи содержат богатейший материал для изучения раннего периода истории грузинской литературы. Эти уникальные материалы сосредоточены в основном в коллекции грузинских рукописей монастыря св. Екатерины на горе Синай.

Стремление грузин к Востоку, в Сирию и Палестину было обусловлено восточным, иерусалимским происхождением грузинской церкви. Наряду с монахами других стран здесь обосновалось грузинское монашество. Иерусалим, Сабацмида, Палавра, Синайская гора, пустыни Антиохии, Черная Гора – вот те грузинские монастырские центры, где кипела литературно-богослов- ская деятельность.

ВV в. в Палестине подвизался грузинский царевич Петрэ Ибери (Петр Ивер), епископ Маюма, построивший монастыри в Иерусалиме и близ Вифлеема, которому приписывается авторство ареопагических сочинений. Вифлеемский грузинский монастырь известен надписью, исполненной грузинским письмом асомтаврули, датированной 433–435 гг.

Вокрестностях Иерусалима, в Сабацмида, в IV–V вв. была построена лавра, основание которой связано с именем св. Саввы Освященного (Саба Ганцмендили) – его «Житие» было переведено и издано на грузинском языке. Пришедшие в Сабацмида в 30-е годы VI в. грузины создали здесь мощную богословско-литературную школу. В VI–VIII вв. большая часть грузинских переводов богословских произведений была осуществлена именно в лавре св. Саввы. В частности, с греческого и арабского были переведены: «Учение св. Стефана Сабацминдели», «Повесть о мученичестве святых отцов, умерщвленных варварами», «Пленение Иерусалима» и др. Из подвизавшихся на Синае, в Сабацмида и Иерусалиме деятелей особое место занимают грузин-

99

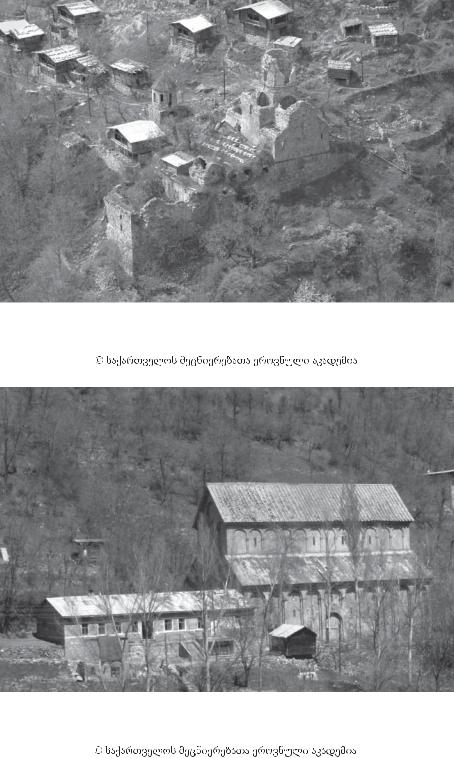

Монастырь Хандзта

Тао-Кларджети (Турция), VIII в. © Личный архив Б. Кудава, 2009 г.

Монастырь Пархали

Тао-Кларджети (Турция), X в.

© Личный архив Б. Кудава, 2009 г.

100

ский гимнограф VIII в. Басил Сабацмидели, ученик св. Григола Хандзтели Макар Лететели, Георгий Тбилели, Иоанэ-Зосимэ.

Влавре св. Саввы редактировали раннегрузинские переводы библейских книг. В IX–X вв. в Сабацминдском монастыре были созданы важнейшие грузинские гимнографические сборники. Василию Сабацминдели принадлежат песнопения в честь св. Саввы и стихотворный перевод «Мученичества св. Микаэла Сабацминдели».

В949–956 гг. в лавре подвизался известный грузинский гимнограф Иоанэ-Зосимэ, составивший календарно-гимнографический «Сборник месяцев года», куда вошли данные церковной организации и монашеской жизни Палестины, сборник песнопений новой и старой редакций, содержащий литургический календарь, тексты служб суточного круга (Часослов), гимнографические произведения («Хвала и величие грузинского языка») и др.

Вмонастыре св. Екатерины на Синае грузины появились в VI в. Им покровительствовали и оказывали финансовую помощь грузинские цари и родовитые феодалы. В 864 г. ученик и сподвижник св. Григола Хандзтели Макар Лететели переписал Многоглав, первый сборник, выполненный письмом нусха-хуцури, который ныне хранится в грузинском монастыре на горе Синай. Наиболее сильным и влиятельным этот монастырь был в X в., при Иоанэ-Зосимэ (956 – ок. 990).

Вгрузинских литературно-богословских очагах Палестины сформировался гимнографический сборник – древний Иадгари (визант. Тропологий), отразивший историю нескольких веков развития греческой и грузинской гимнографии иерусалимского периода богослужения. В X в. в палестинских и синайских монастырях и теологических центрах была создана богатейшая коллекция грузинских рукописей литургического характера, содержащих Постные Триоди, Параклитики, Синаксарии, Минеи доафонской, палестинской редакций, позднее переработанные грузинскими литургистами. Синайская школа продолжала традиции палестинской. Кроме монастыря св. Екатерины на Синае существовали грузинские церкви св. Иоанна Богослова, вмч. Георгия Победоносца и др., в которых богослужение совершалось на грузинском языке. В IX–X вв. на Синай мигрировали теснимые мусульманами монахи, подвизавшиеся в палестинских монастырях, прежде всего – из лавры св. Саввы Освященного. Синайские рукописи составляют значимую часть древнегрузинского рукописного наследия: одни были привезены сюда из Палестины, другие были переписаны в Палестине специально для горы Синай, например Синайский Многоглав. С Синаем связана также деятельность учеников и последователей Иоанэ-Зосимэ: Квирикэ Сохастрели, протоиерея Микаэла, позднее – Элисэ.

Впервые о рукописях из Синая стало известно в XIX в. от епископа Порфирия (Успенского), который привез из монастыря два листа папирусной Псалтири. После посещения Синая в 1883 г. А. Цагарели издал «Каталог грузинских рукописей Синайского монастыря». В 1902 г. на Синае побывали Н. Марр и И. Джавахишвили, установившие, что некоторые описанные

А.Цагарели рукописи исчезли. Описания коллекции Марра и Джавахишвили были опубликованы в 1940 и 1946 гг. Одна рукопись была приобретена австрийским лингвистом Г. Шухардтом и завещана им библиотеке университета

101

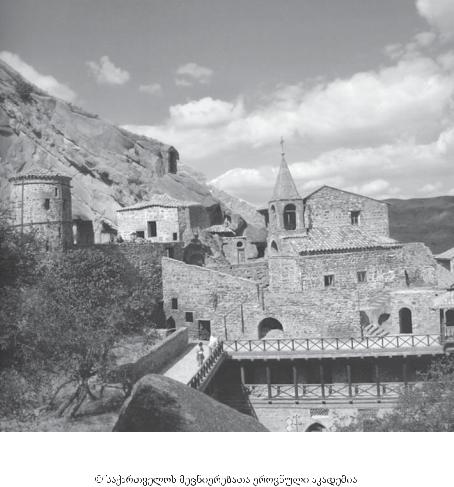

Монастырский комплекс Давид Гареджи. VI в.

©МЦХИПЦГ

вГраце (Австрия), другие попали в США, в библиотеку Геттингена (Германия), в частные собрания.

Тао-кларджетская богословско-литературная школа имела множество очагов: в Ишхани, Ошки, Хахули, Пархали, Бана, Калмахи, Опиза, Хандзта, Шатберди, Парехи, Берта, Мидзнадзори, Цкаростави, Анчи (ныне на территории Турции). Между этими центрами существовали тесные связи, например: одна часть известного Шатбердского сборника была переписана в Хандзта каллиграфом Иоанэ Бераи с Пархальской рукописи. Габриэл Патараи при создании Пархальского Многоглава пользовался Пархальскими и Ишханскими рукописями. Каллиграфы, воспитанные на культурно-литературной традиции тао-кларджетской школы, в дальнейшем подвизались в других монастырских центрах: Макар Лететели – в лавре св. Саввы Освященного в окрестностях Иерусалима, позже на Синае, Иоанэ Хахулели – на Афоне, Зекепэ Бертели – на Олимпе, Квирикэ Мидзнадзорели – на Синае, Закариа Банели – в Константинополе, Георгий-Прохор Цкароставели – в Иерусалиме.

102

Зачинателем тао-кларджетской богословско-литературной и просветительской школы, определившей характер грузинской духовной литературы, является Григол Хандзтели – основатель монастыря в Хандзта, сыгравший значительную роль в развитии законодательной литературы и гимнографии. Скрупулезно изучив константинопольский монастырский устав и сабацминдский распорядок, он разработал «озаренный научной мыслью и определенный мудростью» весьма «жесткий» устав, предназначенный специально для грузинских монастырей. В начале IX в. он составил Типикон и годичный Иадгари. Часть Типикона внесена в агиографическое сочинение «Житие св. Григола Хандзтели», написанное в 951 г. в Хандзта Георгием Мерчуле и отражающее заслуги прп. Григола и его соратников. В Хандзта были составлены также Пархальский и Кларджетский Многоглавы.

Среди деятелей X–XI вв., обитавших в монастыре Ишхани, известен Иларион Ишхнели, по заказу которого были переписаны сборник аскетических сочинений и Местийское Четвероевангелие. Созданные в Ишхани рукописи были использованы для составления Шатбердского сборника и Пархальского Многоглава. В 897 г. в Шатберди по заказу Софрония Шатбердели было переписано Четвероевангелие, ныне называемое Адишским. В 936 г. Габриэл Шатбердели переписал Четвероевангелие, ныне называемое Джручским. В 973–975 гг. Иоанэ Бераи составил Шатбердский сборник, в который он внес важное для Грузии сочинение – «Мокцеваи Картлисаи» («Обращение Грузии»). Составленный в Шатберди в 978–988 гг. Микаэлом Модрекили гимнографический сборник знакомит нас с древнейшими грузинскими переводами византийских гимнографов и оригинальным творчеством грузинских гимнографов Иоанэ Минчхи, Иоанэ Конкозисдзе, Степанэ Сасаноисдзе-Чкондиде- ли, Эзры, Курданая, Иоанэ Мтбевари, самого Микаэла Модрекили.

Вмонастыре Ошки протекала активная духовная деятельность первого настоятеля монастыря Григола Ошкели, насельников монастыря – Иоанэ Чираи, Степанэ Деканози, Георгия и др. Особенно примечательна Ошкская Библия, переписанная в 978 г. Микаэлом, Георгием и Степанэ, – самый древний датированный список грузинского текста Библии. В 1849 г. П. Иоселиани привез рукопись в Тбилиси, где были выполнены две ее копии, после чего она была возвращена на Афон. В монастыре Хахули в XI в. по инициативе Иоанэ Хахулели были переписаны Поучения Кирилла Александрийского. Давид Тбели переписал Толкования Иоанна Златоуста на Евангелие от Иоанна. Рукопись была перевезена в иерусалимский Крестовый монастырь. В Хахули начал свою деятельность Георгий Мтацмидели (Святогорец).

ВПархали Габриэл Патараи (X–XI вв.) переписал Пархальский Многоглав – обширный сборник, содержащий оригинальные, древнегрузинские и переводные агиографические и гомилетические сочинения. Бана была духовным и культурным центром Тао. Самым известным представителем этой школы является переводчик и переписчик Закариа Банели. В монастыре Опиза в 913 г. было переписано Четвероевангелие. Особенно примечательна работа мастеров-переплетчиков Бека и Бешкена Опизари, украшавших древнегрузинские рукописи драгоценными окладами.

Во время нашествия тюрок-сельджуков множество рукописей из таокларджетских центров было утеряно. Основной фонд сохранившихся рукописей хранится в Национальном центре рукописей в Тбилиси, часть –

103

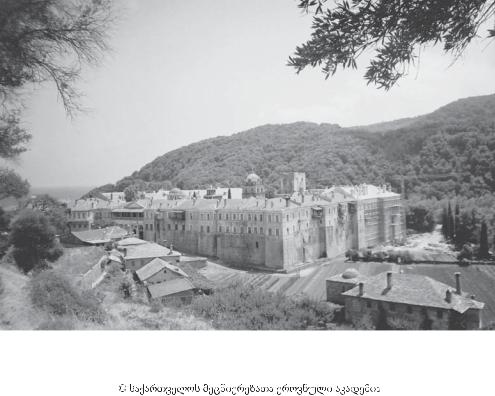

Монастырь Иверон. X в.

Греция, Святая Гора Афон

©МЦХИПЦГ

вМестии (Сванети), в Иерусалиме, в Санкт-Петербурге, в г. Ньютоне (США), на Афоне и т.д.

В80-х годах X в. святыми Иоанэ Мтацмидели (Святогорцем) и ИоанэТорникэ на Афоне был основан грузинский Иверский монастырь (Ивирон). Благодаря деятельности святых старцев Иоанэ, Евфимия (Эквтимэ) и Георгия Святогорцев обитель стала крупнейшим центром грузинской культуры: здесь на грузинский были переведены греческие церковные сочинения; созданы оригинальные произведения, в том числе и на греческом языке. История основания этого монастыря и деяния его первослужителей описаны в сочинении св. Георгия Мтацмидели (1009–1065) «Житие св. Иованэ и св. Евфимия». В 1005 г., после кончины Иоанэ Мтацмидели, игуменом Иверского монастыря стал Евфимий, обогативший грузинскую церковную литературу переводами с греческого сочинений по библиографии, апокрифам, экзегетике, догматике, полемике, аскетике, мистике, гомилетике, агиографии, литургике, церковному праву. Ему же принадлежит перевод на греческий язык душеполезной повести о Балавари и Иоасафе – «Мудрость Балавари» и «Абукуры». Св. Георгий Мтацмидели внес значительнейший вклад в организацию грузинской церкви и разработку грузинского богослужебного чина. В переводах он учитывал грузинскую церковную традицию и следовал ей. Как переводчик и редактор, он осуществил огромную работу по окончательному редактированию текста Нового Завета и Псалтири. В 70-х годах XI в. на Черной (Дивной) Горе

104

трудился наставник св. Георгия Мтацмидели св. Георгий Шекенебули (Затворник). Во второй половине XI в. богословскую школу возглавил Ефрем Мцире. Переведенные им сочинения называют формальным эквивалентом подлинника. Он является основоположником эллинофильской богословской школы, которая развилась в богословских сочинениях Арсена Икалтоели и Иоанна Петрици.

Грузины отправлялись на учебу в Константинополь, в Романа и Манганскую академию, где они имели возможность получить универсальное образование. По заказу царицы Мариам, дочери грузинского царя Баграта IV, Теофилэ Хуцесмоназони (вторая половина XII – начало XIII в.) перевел с греческого на грузинский метафрастические сочинения. В Манганской академии учился известный богослов и духовник Давида Агмашенебели Арсен Икалтоэли; позднее, согласно народному преданию, здесь же получил образование Шота Руставели.

Богословско-литературная деятельность протекала также в грузинском Жалийском (Галийском) монастыре на Кипре. Крестовый монастырь (Джварис монастери) в Иерусалиме, основанный в 30–50-х годах XI в. ГеоргиемПрохором Грузином, объединил рассеявшуюся грузинскую братию Святой Земли. По сведениям «Житий» Прохора и Георгия Святогорца, а также согласно колофонам рукописей Крестового монастыря и Синодика Синайского монастыря, Прохору в строительстве помогал Георгий Святогорец. В Крестовом монастыре было создано обширное книгохранилище, пополнявшееся созданными на месте рукописями и книгами, переписанными в других грузинских монастырях. Крестовый монастырь в XI–XIII вв. объединял все грузинские церкви и монастыри, расположенные на прилегающей к Иерусалиму территории: в Каппате, Гефсимании, на Голгофе. Международный авторитет Грузии в период царствования св. Давида IV Агмашенебели упрочил положение грузинских монастырей за пределами Грузии. В период завоевания Иерусалима египетским султаном Салах ад-Дином (1187 г.) Крестовому монастырю оказала помощь царица Тамар. В 1244 г. Грузия потеряла Крестовый монастырь, который оказался в руках мусульман и в 1273 г. был переделан в мечеть. В XIV в. культурная жизнь монастыря возобновилась. В Крестовом монастыре хранятся грузинские рукописи, среди которых была найдена единственная рукопись «Жития Григола Хандзтели». В 1960 г. в Крестовом монастыре обнаружена фреска с изображением Шота Руставели.

В монастыре Палавра имени св. Харитона вели богословскую деятельность Иоанэ Сапарели, Павлэ, Стефанэ и Тевдорэ Палаврели. С монастырем Голгофы связана деятельность Иоанэ Голготели, Микаэла Нистереона и Квирикэ Агдгомели, Иоанэ Вардзиели, Махаребел Агдгомели и др. Литературная работа велась в грузинских монастырях Палестины: в Гефсимании, в женских монастырях в Каппате, Дертаве, Дертпе и др. В 1083–1086 гг. Григол Бакурианисдзе (Григорий Пакуриан) основал грузинский монастырь в Петрицони (ныне Бачковский монастырь в Болгарии).

Особое место занимает Гелатская богословская школа. Инициатором открытия в Грузии академий был Давид Агмашенебели, заложивший основу строительства Гелатского монастырского комплекса (1105–1106), который призван был стать мощным очагом образования и книжничества. Руководителем Гелатской академии в 1114 г. Давид Агмашенебели назначил выдаю-

105

щегося церковного деятеля, богослова, писателя и переводчика, наставника наставников Арсена Икалтоэли. В академии преподавались богословие, музыка, песнопение, математика, астрономия, геометрия, философия, светское и церковное право.

Иоанэ Петрици в период деятельности в Гелатской академии привнес в нее идеи, которыми были пронизаны передовые культурные круги Византии, создал новый этап в развитии грузинского теологического и философского мышления. Петрици был хорошо знаком как с сочинениями авторов античного периода, в частности Платона, Аристотеля и Прокла Диадоха (V–VI вв.), из них последнего он перевел на грузинский язык и сопроводил обширными комментариями, так и с авторами христианской эпохи. Гелатская школа представляет собой важнейшую ветвь грузинского эллинофильского направления; здесь сформировался грузинский философско-теологический язык, были заложены основы формально-семантической системы грузинской философской терминологии.

ВXIV в. в Ксанском ущелье действовал Ларгвисский монастырский центр, в котором был создан «Памятник Эриставов». Очаги просвещения постепенно переместились в царские резиденции и дома знатных феодалов, что в основном объясняется развитием светской литературы. Известно множество рукописей, созданных по заказу царей и вельмож. В Тбилиси, Мцхета, Гори, Телави, Греми, Кутаиси, при дворах правителей Мегрелии и Гурии существовали учебные заведения. В XV в. в Мдзоврети Заза ПанаскертелиЦицишвили создал труд по медицине «Карабадини».

Мощный богословский и литературный центр существовал в Шиомгвимском монастыре – домене грузинских царей. Шио Мгвимели (VI в.) написал здесь свои песнопения и проповеди. Известен Типик Шиомгвимского монастыря. В середине XIII в. с монастырем была связана деятельность Арсена Чкондидели.

Монастырский комплекс Давид-Гареджи возник в VI в., но как богослов- ско-литературный центр сформировался в позднефеодальную эпоху. В истории грузинской духовной литературы XVIII в. он сыграл значительную роль.

Сконца XVII – до второй половины XVIII в. во всей Восточной Грузии Да- вид-Гареджи был единственным литературным центром, который развивал культурные традиции грузинских просветительских очагов. Здесь сформировался новый тип сборника, отражающий праздничный цикл (Праздничная Минея).

В1629 г. в Риме католические миссионеры напечатали первые грузинские книги. Здесь же следует отметить заслуги итальянского миссионера Бернардо Неаполитанского, собравшего 12 грузинских сказок, это первый фольклорный сборник на грузинском языке. В начале XVIII в. в Москве царь Арчил II

открыл грузинскую типографию, в которой печатал грузинские книги. В 1709 г. Вахтанг VI основал в Тбилиси первую типографию, где были отпечатаны Благословения, Евангелие, Псалтирь, а в 1712 г. вышло в свет первое печатное издание «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели с комментариями Вахтанга VI, тем самым заложившего основу нескольким литературоведческим направлениям: руствелологии, теории литературы, текстологии.

Первый грузинский литературно-просветительский очаг в России появляется на рубеже XVII–XVIII вв., когда царь Арчил поселился в с. Всехсвят-

106

ском близ Москвы. Вслед за покинувшим Картли с многочисленной свитой Вахтангом VI, в которую входили С.-С. Орбелиани, Вахушти Багратиони, Мамука Бараташвили и др., в Россию отправился большой поток грузинских эмигрантов. Вахтанг получил во владение несколько дворцов, расположенных в Китай-городе, на Пресне и Арбате, а также в с. Всехсвятском. Сначала Арчил, а затем царевичи Бакар и Вахушти подготовили к изданию старинный грузинский перевод Библии, изданный в Москве в 1743 г. Кроме него, были напечатаны 12 книг разных наименований.

Для развития грузинской богословской литературы особое значение имело строительство кафедры католикосата во Мцхета, возглавляемого Антоном I, который в период своего пребывания в должности католикоса Грузии основал несколько духовных училищ, семинарию. В 1758 г. в Телави открылось духовное училище, позднее реорганизованное в философскую семинарию, которой руководил Гайоз Ректор. Антон-католикос лично создал для грузинских семинарий учебники по грузинской грамматике, богословию, физике, химии, астрономии. Во всех этих учебных заведениях существовали библиотеки-скрипто- рии. Самой богатой была библиотека Мцхетского католикосата – более 7 тыс. книг. К сожалению, в 1795 г. она была полностью уничтожена.

Теймураз Багратиони, избранный почетным членом Российской академии наук, Парижского и Копенгагенского научных обществ, вместе с М.-Ф. Броссе и Д. Чубинашвили заложил основу петербургской картвелологической школы, наметил направление ее дальнейшей научной деятельности, интенсивно протекавшей на протяжении всего XIX в. (А. Цагарели) вплоть до 1930-х годов (Н. Марр). Начиная с 1830 г. М.-Ф. Броссе вместе с Теймуразом Багратиони и под его руководством развернул широкую научную деятельность по изучению грузинского языка и истории Грузии. С 1837 г. М.-Ф. Броссе работал в Петербургском университете. В 1847–1851 гг. он предпринял путешествие по Грузии, описанное им в «Дневниках» и «Рапортах», стал первым зарубежным картвелологом, востоковедом, членом Российской академии наук, исследователем, изучавшим памятники древнегрузинской литературы и внесшим значительный вклад в развитие картвелологии. В 1841 г. М.-Ф. Броссе вместе с Д. Чубинашвили и З. Палавандишвили издал поэму Руставели, написал несколько трудов по руствелологии.

Д. Чубинашвили приступил к активному собиранию грузинских рукописей, их обработке и описанию, с тем чтобы подготовить почву для дальнейших картвелологических исследований. Особое значение имела его издательская деятельность. В 1879 г. Чубинашвили состоял в Комиссии по установлению текста «Витязя в тигровой шкуре», членами которой являлись И. Чавчавадзе, А. Церетели, В. Мачабели, И. Меунаргия, Г. Орбелиани, Р. Эристави и др. В 1854 г. Чубинашвили опубликовал второй том «Картлис цховреба», составил грузинскую грамматику на грузинском и русском языках, грузинскорусский словарь, не утративший своего значения по сей день. Он собирал и бережно хранил грузинские рукописи и исторические документы, описание которых позднее опубликовал А. Цагарели.

Профессором Московского университета был Александр Хаханашвили (1864–1912). Он описал хранящиеся в зарубежных центрах грузинские древности, рукописи, изучил древности монастыря Ивирон, выявил множество грузинских сочинений, опубликовав их преимущественно вместе с русским

107

переводом. Систематический характер картвелологические исследования в петербургской школе приняли в пору деятельности акад. Н. Марра (1865– 1934) – автора фундаментальных трудов по картвелологии. Он публиковал древнегрузинские тексты, среди которых следует выделить изданный в 1902 г. сборник «Древнегрузинские одописцы». Находясь в научной командировке в Иерусалиме и обнаружив агиографическое сочинение Георгия Мерчуле «Житие св. Григола Хандзтели» (издано в 1911 г.), Н. Марр специально посетил все те места, с которыми была связана деятельность персонажей этого сочинения, и написал интересные дневники о своем путешествии, имеющие большую научную ценность.

Представители прогрессивной грузинской молодежи 1860–1870-х годов во главе с И. Чавчавадзе, члены группировки «Тергдалеулеби» («Испившие воды Терека») мечтали об основании в Грузии университета. Это произошло 8 февраля (26 января по ст. стилю) 1918 г. – в день поминания царя Давида Агмашенебели – благодаря усилиям И. Джавахишвили и его сподвижников. В числе первых преподавателей университета были известные ученые: И. Джавахишвили, П. Меликишвили, Э. Такайшвили, Ш. Нуцубидзе, Г. Чубинашвили, А. Размадзе, Д. Узнадзе, Г. Ахвледиани, А. Шанидзе, К. Кекелидзе. Открытому благодаря частной воле меценатов университету в том же году правительство Грузии присвоило статус государственного с сохранением права автономии. Основатели университета способствовали развитию многих направлений науки: математики, физиологии, геологии, психологии, истории, философии, лингвистики и др., создали научные школы, получившие мировое признание. В 1941 г. была основана Академия наук Грузии, объединившая под своим началом разные научно-исследовательские институты. Кроме того, были основаны Академия художеств и Государственная консерватория.