ЗЛАТОКУЗНЕЧЕСТВО3

Археологические данные свидетельствуют, что племена, населявшие территорию современной Грузии, познакомились с металлом (медью) еще в IV тыс. до н.э. В III тыс. до н.э. здесь уже умели изготовлять медные сплавы (бронзу), а также обрабатывать и другие металлы – свинец, серебро и золото (Гагошидзе, 1981). О серебряных рудниках в стране «халибов» упоминает в своей «Географии» Страбон (Strabo, XII).

Вдревнегрузинском языке и его диалектах, кроме термина кала (олово), не встречается название ни одного другого металла, которое было бы заимствовано из другого языка. Окро/орко/вкрэ (золото); верцхли/варчхили/варчхил (серебро); спилендзи/линджи/спилендз (медь); ркина/кина/эркина (железо);

тквиа/брпени/прпени-накина (свинец) – исконно грузинские слова. Языковеды утверждают, что названия металлов многими народами заим-

ствованы из грузинского языка. Например, считается, что названия латуни, или желтой меди (груз. титбери), нем. мессинг, англосакс. местлинг, старонорм. мессинг, польск. мосиндз) – происходят от названия картвельского племени моссиников, которые славились обработкой латуни; греческое название стали (груз. полади) халибликос произошло от названия грузинского племени халибов; название бронзы (груз. бринджао) у грузин заимствовали персы, от которых в форме бронз оно проникло к европейцам.

ВIX–VII вв. до н.э. металлургическое производство в Малой Азии достигло невиданного размаха, что было обусловлено успехами в добыче руды

вМалой Азии и в областях севернее ее. Здесь применялись различные способы обработки золота, серебра, бронзы, железа: проковка, отливка, чеканка, украшение драгоценными камнями, скань, чернь, зернь и др. Центром этой специфической культуры являлся Табал, с которым на востоке граничило Урарту, с севера – Колха. Продукция табалов на востоке достигала границ Ассирии и Мидии, а на юге – Палестины.

Одна из древнейших отраслей грузинского искусства – художественная металлопластика. Историю грузинской металлопластики и ювелирного искусства следует начинать с III тыс. до н.э. Художественная обработка металлов являлась исконным грузинским искусством. Различные племена, населявшие территорию Грузии, уже в эпоху бронзы создавали произведения искусства, поражающие своим художественным совершенством и мастерством. Памятники чеканки Грузии относятся к двум периодам: с эпохи ранней и средней бронзы (с середины III тыс. до н.э.) до распространения христианства в Грузии и средневековое чеканное искусство (с VIII в. до начала ХIХ в.) (Мачабели, 1983).

Подъем златокузнечества наблюдается в Грузии с начала II тыс. до н.э. Исключительно многообразны золотые и серебряные изделия из монументальных курганных захоронений, открытых в различных областях Восточной Грузии, в ареале триалетской культуры, датируемых III–II тыс. до н.э.. Из серебряных изделий по своим художественным достоинствам особый интерес представляют кубок и ведерко из Триалетских курганов (Лордкипанидзе О., 1989. С. 133). Выдающимся произведением златокузнечества являются также

3 © Г.C. Читая

359

золотой кубок, сплошь отделанный цветными камнями и аппликациями, и инкрустированное роскошное ожерелье – одно из замечательных изделий полихромного златокузнечества. К этому времени относятся также многочисленные образцы украшений – бусы, височные завитки, булавки, золотые обкладки деревянных предметов и др. Художественно-стилистическое единство этих предметов свидетельствует о наличии местной оригинальной школы златокузнечества на территории Восточной Грузии, достигшего расцвета с начала II тыс. до н.э. (Лордкипанидзе О., 1989. С. 135).

Золотые полихромные украшения древнего периода – диадемы, серьги, ожерелья, браслеты, перстни – в значительном количестве найдены в богатых погребениях грузинской высшей аристократии, раскопанных в различных районах Грузии – Мцхета, Урбниси, Згудери, Бори, Клдеети, Саирхе, Цихисдзири, Уреки, Сиони, Жинвали и др. (Гагошидзе, 1981. С. 47).

Исключительным разнообразием и многочисленностью отличаются золотые изделия, найденные в отдельных уголках древней Колхиды, датируемые V в. до н.э. – золотые и серебряные височные серьги, кольца, золотые браслеты, украшенные скульптурными изображениями, подвески, бусы; золотое ожерелье с подвесками из 33-х черепашьих фигурок; золотые диадемы с изображениями льва и газели. Только в одном из погребений V в. до н.э. на городище Вани было найдено свыше 1700 золотых предметов (Лордкипанидзе О., 1989. С. 253). Золотые изделия из Вани характеризуются строгим художественно-стилистическим и техническим единством. На их местное происхождение указывает оригинальность художественных форм, которые генетически связываются с памятниками материальной культуры доантичной эпохи и неизвестны за пределами Грузии. Ювелирное ремесло в Колхиде было основано на местном сырье – об этом свидетельствуют и сведения древних историков (Страбон, Аппиан), повествующие о золотоносных реках Колхиды и добывании золота с помощью овечьих шкур, что сохранялось до недавнего времени в Сванети.

Колхидские золотые изделия VIII–V вв. до н.э. обильно украшены зернью в виде пирамид и треугольников – это яркий, своеобразный стиль колхидского златокузнечества. Можно с уверенностью констатировать наличие в Колхиде V в. до н.э. высокохудожественной и оригинальной школы златокузнечества, применяющей важнейшие технические приемы ковки, чекана, тиснения, литья, зерни, филиграни.

Древняя Грузия всегда была составной частью цивилизованного мира, и грузинское златокузнечество, как и другие отрасли изобразительного искусства, на каждом этапе своего развития носило печать соответствующей эпохи. Х–ХII вв. – «золотой век» грузинской феодальной монархии. Это был период расцвета и для грузинского чеканного искусства: особой популярностью пользовались братья Бека и Бешкен Опизари (конец ХII – начало ХIII в.). Бека и Бешкен из Опизы известны в Грузии как великие мастера искусства чеканки. С художественно-исторической точки зрения особенно знамениты оклад Анчийского образа и серебряный оклад Цкароставского евангелия с композицией «Деисуса» работы Бека Опизари и оклад Бертского евангелия работы Бешкена Опизари.

Анчийский Спас представляет собой створчатый образ (триптих). Заслуживает внимания орнаментальная отделка обрамления иконы, представляю-

360

щая один из лучших памятников грузинского златокузнечества. В области художественной пластики по металлу в ХII в. в Грузии, наряду с Опизской и Тбетской школами, была известна Гелатская школа. Это направление торевтики, представленное памятником величайшей художественной ценности – выполненным здесь окладом Хахульского образа, имеет большое значение в истории грузинского искусства (Амиранашвили, 1956. С. 9, 15).

Рудным промыслом занимались широкие слои грузинского населения. Этим объясняется то обстоятельство, что в Рача, где находились многочисленные залежи руды и производилась ее добыча и обработка, местных жителей называли ркинис кацеби («железные мужчины»).

Златокузнечество (ювелирное дело) представляет собой одно из значительных ответвлений металлургического производства. Термин окромчедели (златокузнец, ювелир) – лицо, работающее с золотом, обозначает ремесленника, занимающегося изготовлением различных предметов (украшений) из всех видов драгоценных металлов.

Златокузнечество зародилось в далеком прошлом и, сохраняя древнейшие традиции, пополнилось новыми техническими элементами. Термин окромчедели присутствует в толковом словаре С.-С. Орбелиани. Лексикограф упоминает его как «окрос мокмеди (действующий/работающий с золотом)» и при толковании слова бавруки (бура): «Бавруки похож на соль и окромчедели (златокузнецы) используют его при плавке золота» (Орбелиани, 1991).

Вгрузинском быту большой популярностью пользовались металлические украшения, отличающиеся многообразием форм и видов: серьги, шейные гривны, браслеты, пуговицы, перстни, поясные бляшки, фестоны и проч. Это ремесло было известно в городах (Тбилиси, Кутаиси, Телави и др.) и в разных этнографических уголках Грузии (Хевсурети, Рача, Гурия, Лечхуми, Сванети). Технические приемы были разнообразны. Например, в арсенале хевсурского ювелира были следующие орудия и приспособления: кожаные надувной мех кузнечный и поддувала, горн, глиняные тигли для плавки металлов, ювелирные ножницы, молотки, формы для заливки расплавленного серебра

ит.д., до 38 наименований орудий. В хевсурском златокузнечестве доминировал орнамент, полученный методом каннелирования (желобчатый), проковки (чеканный) и отливки (литой). В Лечхуми у златокузнеца горн был устроен по типу кузнечного, он использовал более 14 орудий – клещи, плоскогубцы, перку (разновидность сверла), кисточки, литейные формы и т.д. Златокузнечество широко было распространено в Земо Сванети, где им занимались и женщины. Женщины-кузнецы являются также персонажами сванских сказок. Ювелирное дело, как правило, являлось прерогативой определенных фамилий: Цинделиани (Чуберское общество), Виблиани (с. Кичхилда), Чхвимиани (с. Гешдери). Здесь засвидетельствована как техника холодной ковки, так

итехника скани и чернения серебра. Сванские ювелиры делали пуговицы, цепочки, чапрасти (поясные привески, фестоны) и т.д.

ВТбилиси златокузнечество носило характер широкомасштабного востребованного ремесла. Произведенные тбилисскими ювелирами изделия пользовались большим спросом на рынке. Ювелирная техника здесь была в высшей степени отточена и усовершенствована. Приспособления труда златокузнеца составляли: горн, мехи, коробка для хранения угля, разнообразные клещи, двухконечный молоток, плоский напильник, формы для отливки

361

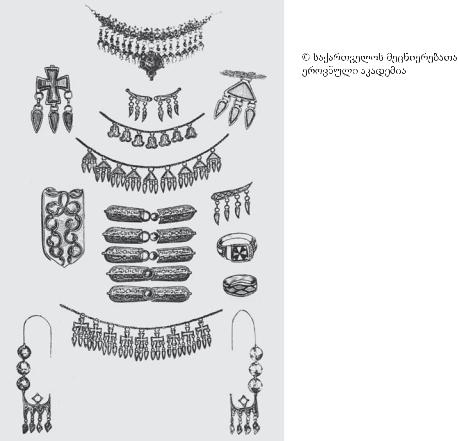

Украшения. XIX в.

Серебро; плавка, ковка, чеканка, чернение, гравировка

© ФЗЭНГ

рельефного орнамента на золотых, серебряных, бронзовых и медных изделиях и т.д. – всего 75 орудий. В Национальном музее Грузии хранится более 200 образцов бронзовых форм для изготовления ювелирных изделий. Тбилисские ювелиры делали множество видов мужских и женских украшений и предметов обихода, в частности: детали отделки одежды, оружия, седел и сбруи, курительных трубок; чаши, бадьи, ложки. Златокузнечество повсеместно в Грузии включало

следующие |

приемы техни- |

||

ки изготовления |

украшений: |

||

ковку |

(чеканку), |

выемчатую |

|

чернь, литье, скань, зернь. |

|||

В |

Тбилиси |

мастерские |

|

ювелиров |

располагались на |

||

одной улице – Верцхлис Риги (Серебряный Ряд). Кузни, в которых было занято 2–3 человека, назывались сахелосно (мастерская), а объединяющие более 5–6 рабочих – кархана (завод). Ремесленники делились на категории: хелосани (мастер), каргали (подмастерье) и шегирди (ученик). Глава ювелирного цеха именовался – устабаши/мамасахлиси, кетилсиндисиэрни (букв.: добропорядочные, благородные). Кроме того, в цехе были акаки (гравер), хазинадари (казначей), аламдари (знаменосец), шикрики (посыльный). В Национальном музее Грузии хранится знамя цеха тбилисских ювелиров. Цех тбилисских златокузнецов был многонациональным и включал грузин, армян, дагестанцев и др. На рубеже XIX–XX вв. своим мастерством славились ювелиры Симон Арджеванидзе, Георгий Илуридзе, Петрэ Мамулаишвили, Нико Асатиани и др.

До наших дней сохранились блестящие образцы грузинского златокузнечества: изделия и украшения с древнейшими формами и орнаментами; старинные приемы ювелирной техники. Следует подчеркнуть, что технический принцип грузинского златокузнечества в течение веков почти не менялся (Амиранашвили, 1971. С. 149).

Особенности грузинской художественной металлопластики показывают, как своеобразно проявлялись яркие национальные черты во взращенном на

362