АСТРАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА В ОРНАМЕНТЕ2

Орнамент наряду с другими формами народного искусства – музыкой, хореографией и фольклором, является источником изучения эмпирических космогонических представлений и религиозных воззрений. Информация, заложенная в разнообразных сочетаниях знаков и мотивов народного орнамента, отличается сложностью наслоений разных исторических эпох, но соответствующий анализ помогает раскрыть историческое значение отдельных символов, мотивов и сюжетных сцен. Для интерпретации сложной декоративной ткани необходимо привнесение извне определенных величин из области ритуала, мифа и космогонических представлений, ибо декор – замкнутая система взаимоотношений множества неизвестных. Наиболее доступны для интерпретации астральные знаки, зафиксированные в такой среде, где они имеют оптимальную семантическую загруженность, например, на декоративной поверхности центральных опорных столбов грузинского жилища дарбази, где с относительной четкостью прослеживаются взаимоотношения между символами, собранными в единую декоративную систему.

Название опорного столба дедабодзи (мать-столб), его непосредственная связь с очагом и специфическим куполообразным типом перекрытия – гвиргвини (венец), создающими единый комплекс в интерьере жилища, строгий социальный смысл размещения по полу и возрасту вокруг очага членов семьи, а также совершаемые обрядовые действия социального и религиозно-мифо- логического характера, сакрализирующие внутреннее пространство жилища, создают благоприятные условия для системного изучения изображенных на дедабодзи символических знаков, распространенных на территории Кавказа и в частности в Грузии с древнейших времен.

Существенную помощь в интерпретации отдельных символов оказывает известная теория о «доле», «долевых божествах» и их избранниках (Марр, 1930; Бардавелидзе, 1957), являющаяся связующим звеном между данными этнографического быта и археологии. Благодаря этой теории в распоряжение этнографа поступает большое число зооморфных и антропоморфных фигур из археологических находок, отмеченных «долей», графическим знаком, символизирующим отдельные небесные объекты и олицетворяемые ими божества. При изучении отдельного знака-символа, соответствующего ему астрального божества и отмеченных этим знаком людей и животных, ипостасей божества, выявляются объекты (люди, животные, растения, астральные знаки) с идентичным символическим значением, составляющие единый семантический ряд.

Символы, наделенные космогоническим и религиозным значением (крест, солярные знаки и т.д.), в быту изображаются на жилых помещениях, утвари, одежде как обереги, что и определило долговечность их сохранности, несмотря на исчезновение и перерождение древних представлений с последующей десакрализацией этих символов. В пользу глубокой традиционности символов-оберегов (а может быть и искусственного отмечания конкретных

2 © И. Сургуладзе

615

объектов «долей» какого-либо божества) говорит сообщение Геродота, согласно которому на Кавказе из числа тамошних деревьев некоторые имеют странные листья; их растирают, мешают с водой и этой смесью делают узоры на одеждах. Изображения эти не смываются и стираются вместе с шерстью самой одежды, как будто с самого начала они вотканы в материю (Геродот, 1972).

В современном грузинском языке глагол цера означает процесс письма, ранее он обозначал проведение линии на твердом материале, что наглядно прослеживается в хозяйственных терминах: например, кавцера – соха; церакви – кирка. В аналогичном значении, а также как термин «рисовать» он засвидетельствован и в текстах Библии. Из синонимических форм цера, таких как чхибва, чхабва и чхрека (писать плохо, не четко) производятся мчхибави, мчхабави, мчхрекели «чародействовать», «чародей». Слово цера как существительное означает судьбу, предрешенную участь, предначертанный рок, а мцерали – пишущий, во множественном – мцерлеби – божества, предрекающие судьбу. Таким образом, термины, производные от слов «писать», «проводить линии» и «создавать изображение», относятся к понятию судьбы, рока

ичародейства и, по всей вероятности, связаны с выведением изображений в магической практике.

Одним из основных элементов декора дедабодзи является крест или символы, расположенные или объединенные в композициях крестообразно. Вращающиеся крестообразные композиции, а также крест с астральными символами на концах возникли путем слияния представлений о координационном кресте, указывающем на четыре стороны земной поверхности, и о четырех, диаметрально расположенных точках на солнечном круговом пути вокруг земли. Как символ, означающий четырехсторонность, с крестом сопоставим

иквадрат, но с тем различием, что если крест является свободным, неограниченным координирующим знаком (как распутье из сказок), то квадрат (или круг) представляет собой символ локального, ограниченного, замкнутого пространства (дом, вспаханное поле, усадьба, страна). В грузинских поговорках часто упоминается о четырех сторонах мира или неба. Эти воззрения отражаются в декоре, обрядах, конфигурации сакральных предметов и т.д. Распространенность креста в течение веков поддерживала и предопределяла христианская религия, превратившая этот древний знак в свою основную эмблему.

Наряду с крестом в орнаменте дедабодзи значительное место занимает группа фигур, символизирующих круговое движение. В отличие от креста, они воспроизводят вращение вокруг центра посредством сгиба концов креста в одном направлении, а расположенные на ее концах стилизованные изображения людей, животных, астральных символов и т.д. или размещение самих фигур по принципу гаммаобразного креста с акцентом на их круговое вращение передает извечный круговорот природных сил в образе божеств, их смерть и воскресение, совпадающее с ротационным движением небесных светил, в особенности солнца. В динамике указанных фигур отражается переход статичного креста в круговое движение, положившее основу возникновения и формирования отдельных вращающихся знаков и целых композиций.

Представление о космическом вращении как об основном законе мироздания, основанном на народном, эмпирическом геоцентризме, проявляется в

616

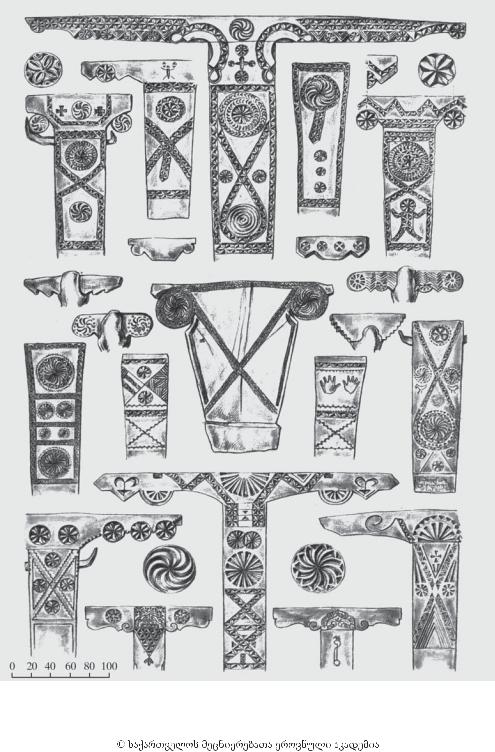

Типы и декор опорных столбов дедабодзи

Рис. Н.П. Браилашвили (1899–1991), 1946 г. © ФЗЭНГ

617

обрядовых действах, танцах, песнопениях, конфигурации сакральных предметов и т.д. В этом отношении внимание привлекают отдельные сакральные предметы, изготовляемые на празднествах нового года, в частности калпи для чичилаки (новогоднее дерево, символ древа жизни) и гвергви. Калпи – обруч из ветвей дикого орешника с вплетенными в него зелеными листьями и красными плодами сассапариля. Его надевали на верхушку чичилаки, украшенную крестообразными палочками, закрепленными горизонтально на самом ее конце. Затем на древко чичилаки надевали круглый пирог с отверстием в центре – бокели, а на концы крестообразных палочек чичилаки – два сферических пирога, начиненные сыром – квинчила (петушок) и два яблока, или граната.

Гвергви – это обруч из зеленых ветвей терновника, внутрь которого вставляли две толстые палки, с которых снимали и отгибали в сторону стружки таким образом, что получался крест, вставленный в круг с лучеобразно расширяющимися «рукавами», пригнанными к обручу изнутри. На выступающие из обруча заостренные концы креста надевали красные яблоки. Посередине уже готового гвергви помещали пирог с изображением креста, на него клали сладости, серебряные монеты и т.д. Как чичилаки с калпи, так и гвергви считались необходимыми предметами у западных грузин при поздравлении с наступлением Нового года. Калпи и гвергви выявляют несомненное сходство с вышеупомянутыми крестообразными вращающимися композициями, распространенными в Грузии и за ее пределами. Соединение в конструкции калпи и гвергви креста со сферическими символами, с обручем, разукрашенным зелеными листьями, указывает на круговое движение прикрепленных к кресту символов, а привнесение их в новогодние ритуалы и обряды придает определенное астрально-космогоническое значение символике и ритуальным действам, характерным для этого празднества. Художественные крестообразные композиционные построения, аналогичные калпи и гвергви, составляют ядро декора дедабодзи.

С этим космогоническим взглядом связывается еще одна распространенная в грузинском орнаменте фигура, представляющая собой комбинацию из четырех дугообразных боковых линий, вогнутых внутрь, близкая к квадрату или ромбу. Формирование этой фигуры связано с возникновением вращающихся композиций и последующей увязкой с крестом и превращением ее в своеобразный вариант последнего. Она редко появляется в декоре дедабодзи, но ее несомненная связь с крестообразными композициями вносит определенную ясность в их символику. Этот знак сам по себе или вписанный в круг широко распространен в виде оберега в жилищах горных районов Грузии; аналогичную форму придавали ритуальным хлебцам в разных ее уголках: он, как самостоятельный символ в значении креста, прикреплялся к центру щитов хевсур и назывался гумбатис хати (крест, или божество купола), его форму точно воспроизводит выносной штандарт мтиулов «Ломисис хати», основные черты его структуры прослеживаются в грузинских выносных крестах IX–XIII вв.

Наиболее многочисленны из вращающихся фигур в декоре дедабодзи многолопастные кресты борджгала, изображенные на жилищах, утвари, предметах быта, каменных очагах, лазских каминах и т.д., преимущественно на предметах, близко расположенных к очагу и огню, засвидетельствованные в археологических материалах с глубокой древности. Известен диск, по всей

618

видимости нагрудная подвеска, датированная XIII в. до н.э., из Боржомского ущелья с изображением борджгали; она изображена на бронзовых и серебряных фрагментах разных вещей с Северного Кавказа, на посуде из гробницы патиахшей и т.д. За пределами Кавказа этот знак широко был распространен у североевропейских народов и в античном мире. Его, как знак, передающий сияние и жар, в середине века русские корабельные мастера изображали на концах перьев жар-птицы; на Ближнем Востоке им отмечали львов, солнечных богов и героев. Фантастические звери на закавказских бронзовых поясах также отмечены знаком сияющего солнца. На кавказских памятниках эпохи бронзы весьма многочисленны изображения круга со спицами, по всей вероятности, «солнечного колеса». Представление о солнце – небесном глазе – колесе широко распространено среди грузин, называющих колесо глазом (груз. твали – глаз; колесо). Согласно народным поверьям, солнце перемещается по небосводу, вращаясь наподобие колеса вокруг своей оси, оно, как и глаз, не мыслится неподвижным. Неподвижность глаза или солнца означает смерть. Очевидная связь многолопастной борджгали с сиянием, с солнечными животными, с колесом позволяет считать эту фигуру знаком вращающегося наподобие колеса солнца. Именно таким содержанием наполнена она на дедабодзи.

Помимо относительно крупных по величине знаков, в декоре дедабодзи используются и малые розетты – композиции со знаком звезды, с прямыми или листообразными лучами. В разных уголках Грузии его называли звездой, что весьма условно определяет значение знака, но сам факт отнесения знака к небесным светилам заслуживает внимания. В народном орнаменте грузин, напр., на каминах, где изображены сюжетные и мифологические сцены с древом жизни, наряду с животными и птицами среди астральных знаков всегда выводили и «звезду». То же явление наблюдается и в декоре дедабодзи, где указанный знак почти всегда изображается на периферии декорированной плоскости, тогда как в центре преобладают натуральные изображения солнца, многолопастные борджгали, антропоморфные изображения, крестообразные комбинации. Исходя из фактического материала, нет основания сомневаться в верности определенного народом значения этого знака, и если считать его звездой, то она может быть только символом богини Дали – Дила (груз. дила – утро), олицетворением утренней звезды, покровительницы диких животных, преимущественно туров и оленей, ипостасей богини.

Довольно часто большая часть поверхности дедабодзи заполняется знаком, напоминающим цифру восемь, со вставленными в концы разными астральными символами. В отличие от гаммаобразных вращающихся композиций, в которых на передний план выдвигается космический круговорот, выраженный посредством бесконечного движения какого-либо одного космического тела, зафиксированного в четырех основных ориентировочных точках, в данной фигуре представлены два разных объекта в диаметральных позициях, расположенных на круговой траектории, перекрученной в виде цифры «8». Археологических параллелей для этой фигуры не находим, но в фольклоре их более чем достаточно. В народной поэзии и космогонических мифах упоминается пара небесных светил, солнце и луна, как брат и сестра, мать и сын, муж и жена, где солнце – это женская половина. Как мифы, так и декоративная фигура относительно позднего происхождения. Они форми-

619

ровались после распада древних представлений, десакрализации символов и появления тенденции механической социализации природных явлений, без глубинных семантических планов, характерных для древнего искусства.

В декоре дедабодзи изображались антропоморфные, фаллические фигу- ры-адоранты, тела которых заполнены насечками-зигзагами, а вместо головы

илица выведен астральный знак. Вся фигура состоит из геометрических комбинаций. Подобные фаллические фигуры божества готовили для вызывания дождя; так же выглядели народные игрушечные куклы; аналогичные фигуры, в виде ритуальных хлебцев, выпекали во время новогодних празднеств. Фаллические изображения широко известны в Грузии еще с эпохи ранней бронзы; особенно много фаллических фигур охотников на бронзовых поясах, подвесках, штандартах и т.д. Судя по знакам, изображенным на фигурах или около них, они являлись мужскими ипостасями солнца. Фаллические символы и имитация сексуальных действ широко распространены во многих грузинских ритуалах и празднествах, значительное количество которых выполнялось около очага. Фаллические символы размещались вокруг центральной стойки ритуального очага еще со времен энеолита (Квацхелеби). Совокупность данных этнографии и археологии указывает, что в виде астрализованных фаллических фигур на дедабодзи изображали мужское олицетворение солярных плодоносящих сил, известных на территории Грузии с эпохи раннего земледелия.

Этнографический материал и семантика символов указывают, что дедабодзи – это культовый объект, отражающий космогоническую религиозную концепцию о мироустройстве, с древом жизни в центре, которое является связующим элементом трех вертикально расположенных частей космоса. Очаг с центральной стойкой и перекрытие гвиргвини в народных жилищах были центром интерьера, деля его на две (женскую и мужскую) половины с различными социальной, хозяйственной и ритуальной характеристиками. В хевсурском жилище полезная площадь, в условиях горного ландшафта, дифференцировалась по вертикали, образуя многоэтажные строения с определенными хозяйственными функциями для каждого этажа, в которых, кроме разделения общего первого этажа на две части, мужчинам отводился и второй этаж.

По данным мифа и устной речи реконструируется деление мироздания на разграниченные друг от друга отдельные пространственные единицы (скнели, или ца – небо, также в значении «горизонт», «уровень»; кана – нива, земля, в космогоническом значении «горизонт» и т.д.) в виде верхнего, среднего

инижнего миров. По горизонтали были размещены мир людей (скнели) и задний мир (уканаскнели – букв. последний), опасный, темный, обиталище злых сил и хтонический, аналогичный нижнему миру. Вся система окружена внешним миром, гарескнели, который характеризуется как непроглядная тьма, предел мироздания.

Символика декора дедабодзи связана с верхним миром и отражает представления, согласно которым древо жизни, – обиталище божеств и светил, центр мироздания. Дедабодзи, социальный и сакральный центр семьи, ассоциируется с культовым деревом, растущим у святилищ (у врат божества), а в мифе – с древом жизни и изобилия.

Можно заключить, что данные языка указывают на связь между терминами, обозначающими процессы писания (проведения линии на твер-

620