везенному из Астрахани. Плот был одноразовым транспортным средством. Доставленный по течению реки до места назначения плот разбирали на бревна. С прибывших в город плотов взимался налог в виде пошлины. В памятнике государственного права царя Вахтанга VI («Дастурлама») отдельным параграфом внесена пошлина на плоты (салбаши) (Мегрелидзе, 2001. С. 39).

Одним из распространенных видов водного транспорта является паром, с помощью которого легко налаживалась связь между берегами реки. В Грузии был распространен речной паром. Он состоял из двух или больше соединенных между собой плоскодонных лодок с надстроенной над ними платформой.

Паромы начали строить в Грузии примерно с первой половины XIX в., когда их обустройство стало предметом государственной заботы. Кроме торговых целей, паромы использовались для передислокации воинских подразделений внутри страны, транспортировки фуража, амуниции и т.д. Реки Грузии быстро покрылись сетью паромов. Строили их грузинские масте- ра-судостроители. Лодки для паромов строились таким же способом, как и обычные сколоченные лодки, а затем их соединяли между собой деревянными балками. Для управления на корме парома было установлено большое весло. Передвигался он с одного берега реки на другой по металлическому тросу, с помощью блоков. С боковой стороны паром был привязан веревкой или цепью к пристани на берегу. Существовали также паромы из металлических лодок. Единицей, определяющей вместимость парома, была лошадь. Существовали паромы вместимостью 3, 4, 6 лошадей; иногда их вместимость соотносили с размерами арбы или снаряженного плуга.

МОРЕХОДСТВО9

Мореходство в Грузии берет истоки со II тыс. до н.э., свидетельством чему является древнегреческий миф об аргонавтах, повествующий о походе греков под предводительством царевича Ясона за золотым руном в царство Айя-Колхида на корабле «Арго» XIII в. до н.э. Согласно мифу, для возвращения золотого руна и дочери Медеи царь Айет послал вдогонку за похитителями морской флот под предводительством своего сына Апсирта. Аполлоний Родосский так описывает выход в море флота Колхидского царства: «И колхи тотчас поспешили в реку спустить свои корабли, приладили снасти, быстро вышли в открытое море. И каждый сказал бы: Что не морской то поход, а птиц несметная стая с шумом мчится вперед над просторами пенного моря» (Аполлоний Родосский, 1975. С. 162; Урушадзе А., 1964; 1975. С. 14–25; Геловани, 1983. С. 558–560; Берадзе, Санадзе, 2003. С. 45). У колхов имелись «предков своих письмена» – квирби – начертаныe на бараньих шкурах или иных материалах «пути и пределы моря и суши для всех людей, бродящих по свету» (Урушадзе, 1964. С. 150–151). На основании этих сведения можно констатировать, что предки грузин еще в древности имели прототипы морских карт (Геловани, 1975. С. 31).

Интенсивное развитие мореплавания в Грузии совпадает с колонизационным движением и ростом торговой активности греков. С одной стороны, необходимость защиты от греческой агрессии, а с другой – торговые контак-

9 © Т. Путкарадзе, Р. Узунадзе

195

ты с эллинистическим миром вынуждали Колхидское (Эгрисское) царство развивать военный и торговый флот (Куталейшвили, 1987. С. 226).

Интересные сведения о развитии мореплавания в Грузии античной и последующей эпох содержатся в греко-римских источниках. В этом плане весьма примечательны сведения Гиппократа, Ксенофонта, Страбона, Тацита. Согласно Страбону, морские силы Митридата в основном состояли из колхидских (эгрисских) судов (Каухчишвили Т., 1976. С. 135–139). Эгрисское царство сохраняло статус авторитетной морской страны и в последующую эпоху. По сведениям Прокопия Кесарийского (VI в.), эгрисский флот представлял собой значительную силу (Георгика, Т. II, 1965. С. 79–81).

На разных этапах истории в Грузии были распространены следующие типы морских судоходных средств различного назначения и габаритов: колхури хомалди, камара, ниши (нуша), олечкандери, орчхомели, сандали, фелука, лазури менексила нави, паталиа нави, хечепа нави (Берадзе, 1981; 1989; Давитадзе, 1983. С. 45–60; Куталейшвили, 1987).

Колхури хомалди – четырехугольный парусный корабль, упоминаемый в «Аргонавтике» Аполлония Родосского, – «колхидская ладья из царства Айета» (Аполлоний Родосский, 1975. С. 110, 126, 169).

Камара – широко распространенное еще в древности узкое военное судно (галера), развивающее большую скорость и обладающее способностью маневрирования. По сведениям римского историка Корнелия Тацита (55–115 гг.), колхи, в отличие от других народов, имели корабль своеобразной конструкции, именуемый ими камара, борта которого «расположены близко друг к другу»; камара могла легко причалить к берегу, была очень подвижна, поворотлива и непотопляема даже при сильном ветре (Кавтариа, 1977. С. 128). По оценке исследователей, подробные описания античных авторов свидетельствуют об универсальности судов местного типа. По расчетам З. Куталейшвили, длина камара – 15 м, ширина – 3 м, высота – 1,7 м (Куталейшвили, 1987. С. 339). По данным Страбона, камара – лодки вместимостью 25–30 человек (Каухчишвили С., 1957. С. 167).

Олечкандери/олачкандери (от мегр. олечканду – «битком набитый, переполненный») – широко распространенное в средневековой Грузии парусное судно (Берадзе, 1981. С. 65). По мнению С.-С. Орбелиани, «олачкандери – это катарга (галера, военный корабль)» (Орбелиани, 1966. Т. 2). Судно могло перевозить до 300 пассажиров, отличалось скоростью и маневренностью (Гамба, 1987. С. 89).

Орчхомели – рыболовное парусное судно, название которого происходит от мегр. чхоми (рыба) (Каджая Н.Ю., 2002. С. 334).

Сандали – морское торговое судно, использовавшееся в XVII–XIX вв. Его длина составляла 20–35 м, ширина – 5–10 м, грузоподъемность – 78–80 т, вместимость – от 100 до 200 пассажиров (Узунадзе, 2001. С. 170, 171). Существовали двух- и трехмачтовые сандали (Берадзе, 1981. С. 98).

В Причерноморье были широко распространены лазские суда средних и больших размеров – фелука, использовавшиеся для рыболовства, перевозки грузов и пассажиров. В лазском с. Сарпи и прилегающих местностях их делали без использования железных и медных креплений. У фелуки были высокие нос и корма и сравнительно низкие борта. При необходимости высоту бортов увеличивали за счет деревянных опор фальшборта, между которыми натягивали полотно (Берадзе, 1981, 98). Длина фелуки средних размеров составляла

196

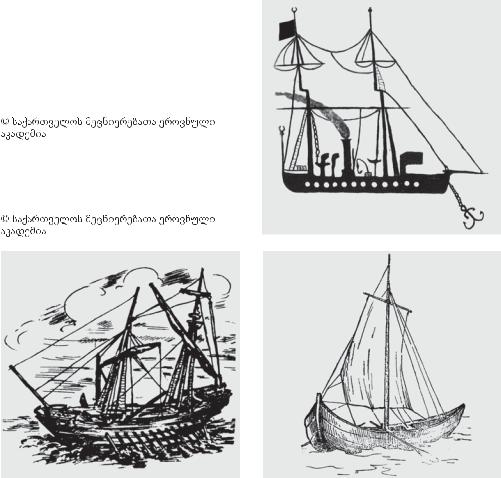

Морское судно сандали

Мечеть с. Горджоми, Хулойский район, XIX в.

Узунадзе, 2001

Колхидская лодка. XIX в.

© ФЗЭНГ

Фелука – колхидская лодка-ладья. XVIII в.

© ФЗЭНГ

9–14 м, ширина – 2 м, грузоподъемность – 3 т. Большие фелуки представляли собой суда длиной 16–20 м, шириной 5–7 м, грузоподъемностью 8–10 т. Они преимущественно использовались в малом каботажном судоходстве в коммерческих целях, для транспортировки пассажиров и грузов. Фелуки приводились в движение веслами и парусами. Существовали одно- и двухмачтовые фелуки (Берадзе, 1981. С. 98, 99; Узунадзе, 2001. С. 67, 68).

Менексила – одномачтовое пассажирское, торговое и военное судно позднефеодальной эпохи – приводилась в движение парусами и 10–15 парами весел (Берадзе, 1989. С. 96). Длина корабля достигала 18–20 м, ширина – 4–5 м, высота – 1,9–2,7 м (Узунадзе, 2001. С. 170). Борта судна снаружи были плотно оплетены стеблями тростника или камыша, которые защищали палубу корабля от морских волн (Челеби, 1974. С. 95). Лазская менексила могла перевозить до 100 пассажиров.

Широко применялись также лодки – нави – паталиа, ниши/нуша, хечепа и чирниги, используемые для рыболовства. Первые три управлялись веслами, а чирниги представляло собой малогабаритное парусное судно. Отметим, что в старину все плавучие средства, сооруженные из дерева, назывались нави –

197

лодка, челн, ладья; корабль, судно. Согласно толкованию Н. Чубинашвили, «нави – общее название всех деревянных транспортных средств, предназначенных для движения по воде» (Чубинашвили Н., 1961. С. 311).

Всредневековой Грузии известен был морской военный корабль катарга, упоминавшийся в «Витязе в тигровой шкуре» (Руставели, 1992. С. 613).

Кораблестроение было развито в Грузии с древнейших времен. Упоминаемые Аполлонием Родосским «колхидские ладьи» свидетельствуют о том, что в древней Колхиде это дело было уже хорошо освоено, тем более что

вЗападной Грузии в обилии имелся необходимый древесный материал. На рубеже н.э. Страбон писал: «Страна замечательна … всем необходимым для кораблестроения. Она производит много леса и сплавляет его по рекам. Жители выделывают много льняного полотна, пеньки, добывают воск и смолу» (Каухчишвили Т., 1954. С. 167). Колхидский древесный материал славился своими безупречными качествами для кораблестроения и занимал ведущее место в экспорте. Этим же целям (судостроению) служил и экспорт смолы и воска (Меликишвили Г.А., 1970. С. 409). В кораблестроении использовали следующие породы деревьев: каштан, сосна, липа, ель, пихта, ольха. Особенно ценился каштан, который лазские судостроители называли золотым деревом (Давитадзе М., 1983. С. 53). В разные периоды истории центрами кораблестроения в Причерноморье были: Трапезунд, Хопа, Ризе, Батуми, Поти, Анаклиа, Сухуми (Куталейшвили, 1987. С. 83), где в большом количестве строили судоходные средства разных размеров и конструкций (Багратиони Вахушти, 1973. С. 689). Славящихся высоким профессиональным мастерством грузинских кораблестроителей в XVIII–XIX вв. часто приглашали для сооружения судов малого водоизмещения в разные места Турции, Южной России и Причерноморья (Узунадзе, 2001. С. 178).

Развитие мореплавания было связано с наличием множества гаваней и другими благоприятными условиями. Письменные источники и археологические данные подтверждают существование довольно обширной сети пристаней на морском побережье Грузии, что, в свою очередь, свидетельствует о высокой роли судоходства в хозяйственной жизни страны (Куталейшвили, 1987. С. 148). В качестве гаваней использовали заливы, устья и заводи рек. На разных этапах истории из входивших в состав Грузии морских портов следует отметить: Трапезунд (Микеладзе, 1974. С. 85, 94–101; Мусхелишвили, 1977. С. 93), Хисос (позднее Сусармиа, Сюрмене), Атина, Апсарос (Гониа, Гонио), Батуми (Батус, Батоми), Петра-Цихисдзири, Фазис/Фасис (Поти), Гюэнос (Очамчира), Диоскурия-Себастополис (Цхуми, Сухуми), Питиунт (Пицунда), Трахеа (Гагари, Гагра), Лазос (позднее Никопсия) (Кахидзе, 1971. С. 76–78, 112–113; Инаишвили, 1971. С. 79–80; Куталейшвили, 1987. С. 148– 150). Посредством этих пунктов устанавливались торгово-экономические и культурные контакты с внешним миром, поскольку морское судоходство и торговля всегда были тесно связаны.

Вразные периоды в Грузии были развиты два основных вида морского судоходства: каботажное (малое) и международное (выходящее за пределы страны). Грузинские племена с древности добились больших успехов в мореходстве, подтверждением чего служит тот факт, что значительная часть ЮгоВосточного Причерноморья раннеантичной и античной эпох была заселена племенами картвельского происхождения. Освоить эти территории они могли только благодаря активному использованию морских судов (Берадзе, 1981.

198

С. 60). Как отмечал Гиппократ, жители приморских областей Западной Грузии (Колхиды) «мало ходят пешком в город и порт, а на пирогах, вырубленных из одного ствола дерева, они бороздят страну» (Каухчишвили, 1964. С. 65).

В XVII–XIX вв. в каботажном судоходстве Восточного Причерноморья монополией владели лазские мореходы, которые на своих торговых кораблях занимались коммерческой перевозкой грузов в портовые пункты Черного моря (Узунадзе, 2001. С. 178). В сфере морской торговли лазы, благодаря своим судам, успешно конкурировали с торговыми флотами Турции и Ирана (Вешапели, 1914. С. 33).

Значительных успехов Грузия добивалась и в сфере международного судоходства, было налажено морское сообщение со многими странами бассейнов Черного, Эгейского и Средиземного морей (Византией, Трапезундским царством, Египтом, Сирией, Италией).

Высокий уровень развития мореходства в Грузии свидетельствует о профессионализме грузинских мореплавателей. Искусными специалистами в этой сфере являлись жители приморской зоны страны, среди которых наиболее выделялись лазы. «Они настолько усовершенствовались в этом трудном и опасном деле, что с ними вряд ли приключилось бы какое-либо несчастье в открытом море. Их мастерству, сноровке и отчаянности на море дивились даже англичане, не имевшие себе равных в мореплавании и судоходстве», – писал Я. Гогебашвили (Гогебашвили, 1993. С. 292). Известный русский исследователь морского дела Н. Шавров так характеризовал лазов: «Они прирожденные моряки. Связь с морем превратила население в отважных, опытных мореходов, значительную часть жизни проводящих в воде» (Шавров, 1907. С. 25).

Со второй половины XIII в. участились морские торговые отношения Грузии с итальянцами. Примечательно, что в итальянских контрактных, нотариальных документах 80–90-х годов XIII в. о перевозке грузов на судах нередко упоминается Батуми. Здесь бросали якоря корабли генуэзских, венецианских, пизанских купцов. Они ввозили и вывозили различные товары, устраивали ярмарки. В Батуми жило много итальянских купцов (Берадзе, 1983. С. 31). Интересные сведения о главных торговых портовых городах Грузии XIII–XV вв. – Батуми, Поти, Цхуми – содержатся в итальянских торгово-нотариальных документах, записях послов, путешественников и ученых мужей, в составленных ими картах (Мамиствалишвили, 1981; Берадзе, 1983. С. 23–38; 1989. С. 92–96).

С XIX в. в Грузии наблюдается особое оживление мореходства, обусловленное развитием капиталистической экономики. Страны Запада стремились установить торгово-экономические отношения с богатыми районами Востока посредством гаваней Грузии. Удобное географическое расположение и благоприятные условия для причала кораблей способствовали развитию Батуми, его росту как портового города. Английская газета «Дейли ньюс» писала: «Батумский порт – единственная безопасная пристань на всем южном и восточном побережье Черного моря до Крыма. Здесь вода настолько глубока, что даже самые большие корабли могут спустить якорь вблизи берега. Загрузка и разгрузка судов возможна в любую погоду. Северные и северо-западные ветры, достигающие до берегов Кавказа, никогда не дуют на побережье Батумского порта» (Узунадзе, 1988. С. 88). Уже с 60-х годов XIX в. в Батумский порт систематически заходят торговые корабли Русского общества пароходства и торговли и суда других государств (Англии, Норвегии, Австрии, Греции, Франции, Италии) (Узунадзе, 2001. С. 52–54).

199

В1858 г. Поти был объявлен портовым городом. До присоединения Батуми к Российской империи весь экспорт и импорт грузов Закавказья, Ирана и Средней Азии осуществлялся через этот порт (Гугушвили П., 1979. С. 79–80, 186). В 1864–1905 гг. здесь велось строительство гидротехнических сооружений (ГСЭ, 1986. Т. 10. С. 351). В 1880–1890-х годах через Потийский порт

восновном экспортировались марганец и кукуруза. В 1913 г. отсюда было вывезено 65 млн пудов марганца (Пачкориа, 1967. С. 91).

Батумский порт способствовал развитию малого и большого (международного) каботажа. Малый каботаж подразумевал отношения Батуми с прибрежными пунктами Кавказа, Крыма и Азовского моря. На службе малого каботажа состоял довольно многочисленный флот. В 1900–1902 гг. судооборот Батумского порта составил 17 747 единиц, из которых 4304 пароходы (на них приходилось 98% общего грузооборота каботажных кораблей), а остальные – парусные суда малого водоизмещения, в том числе лазские фелуки (Батуми и его окрестности, 1906. С. 373–374).

Значительно развилось международное судоходство, чему способствовал невиданный рост грузооборота морским путем через Батуми; международный судооборот составил 4751 единицу. Согласно статистическим данным 1901– 1902 гг., из Батуми суда ходили в более чем 100 портовых городов 42 стран мира. Увеличивается число грузовых, грузопассажирских и почтово-пасса- жирских рейсов. Среди международных перевозок первое место занимал экспорт нефтепродуктов в страны Европы, Азии, Африки, Южной Америки и Австралии. В 1889–1903 гг. на Батуми приходилось 26% мирового экспорта нефти и нефтепродуктов (Узунадзе и др., 2013. С. 90). В международном судоходстве Батуми значительное место начинает занимать новый вид водного транспорта – танкер. Нефтепродукты через Батуми экспортировались на 45 танкерах. Первым танкером, вошедшим в Батумский порт, был английский корабль «Фергюссон», который 20 января 1886 г. вывез отсюда экспортный груз. В 1892 г. в Батуми причалил гигантский танкер «Мюрекс» грузоподъемностью 300 тысяч пудов, взявший курс через Суэцкий канал на Сингапур и Таиланд (Узунадзе, 2001. С. 219).

Новый этап развития мореходства в Грузии начинается с 1920-х годов. За годы советской власти в республике было много сделано для развития мореплавания: вводились в эксплуатацию судоремонтные и судостроительные заводы, развивался рыбный промысел, были проведены масштабные работы по реконструкции портов и их оснащению современными техническими средствами.

В1967 г. в Батуми было основано Грузинское морское пароходство, на базе которого создается Грузинский морской флот. Грузинское морское пароходство включало транспортный флот, морские порты Батуми, Поти и Сухуми, причалы Гагры, Пицунды, Нового Афона, Очамчиры, предприятия и организации, обслуживавшие флот. К 1983 г. Грузинский морской флот насчитывал 37 танкеров и 12 сухогрузных кораблей общей грузоподъемностью 723 350 т (ГСЭ, 1981. С. 144; Чантуриа, 1997. С. 115, 116; Очерки истории Юго-Западной…, 2012. С. 305). Международные туристические рейсы вы-

полняли лайнеры суперкласса: «Грузия», «Россия», «Максим Горький». В эксплуатацию были введены новые морские вокзалы Батуми (1963) и Поти (1974). В 1970 г. вступил в строй благоустроенный пассажирский морской вокзал Сухуми (Чантуриа, 1997. С. 104–113).