хозяйства, где датой ее ввоза указан 1882 г. На основании народной селекции в Грузии были выведены новые породы сои. В 1909 г. специалистами был установлен 21 местный подвид сои. Любопытно, что, несмотря на масштабы распространения, соя не упоминается ни в документах, ни в литературных источниках. Этот факт можно объяснить тем, что население долгое время отождествляло культуру сои с местными зернобобовыми растениями, и по аналогии называла теми же именами нововведенную культуру (мухудо, дзадза, русули лобио, ухаршава, япониа и т.д.) (Макашвили, 1938).

СКОТОВОДСТВО

РАВНИННОЕ И ГОРНОЕ СКОТОВОДСТВО14

Скотоводство занимает особое место в хозяйственной жизни Грузии. Селекционно-племенная деятельность грузинских животноводов, направленная на улучшение уже существующих и выведение новых пород, давшая такие замечательные породы, как хевсурская корова, тушинская овца, мегрельская коза, кахетинская лошадь, а также достижения в производстве молочных продуктов – будь то тушинский сыр, мегрельский сулгуни или хевсурское топленое масло эрбо – снискали славу далеко за пределами Грузии.

Многогранность и общие закономерности развития скотоводства обусловливались географическими и климато-экологическими факторами: овцеводство было развито повсеместно, козоводство – в Самегрело, буйволоводство – в равнинных регионах, разведение крупного рогатого скота – и на равнине, и в горах, где-то оно являлось ведущей отраслью хозяйства, где-то существовало в симбиозе с земледелием. Свиноводство в некоторых регионах не было развито, что было связано с особенностями народных религиозных воззрений. В Грузии не употребляли в пищу усурмаги (конину и ослятину).

Грузия признана одним из предполагаемых очагов возникновения скотоводства, что подтверждается и новейшими археологическими данными. В памятниках раннеземледельческой культуры (Шулаверис-гора, Имирис-го- ра, Храмис Диди-гора) обнаружены древнейшие комплексы земледельцевскотоводов с останками домашнего скота, что является свидетельством производящего характера хозяйства. К этому времени мы уже имеем все те виды одомашненных животных, которые встречаются на последующих этапах, – козу, овцу, корову и свинью. Кости дикой лошади в виде останков дичи зафиксированы на Ирмис гора и в Арухло (Цицишвили, 1955; 1961).

Все виды распространенного в горах Грузии крупного рогатого скота составляют единую породу, принадлежащую к краниологическому типу брахицеросов. Грузинский горный скот распространен на ответвлениях Главного Кавказского хребта и известен под названиями хевсурской, пшавской, осетинской, мегрельской и рачинской пород. Лучшим представителем брахицеросов считается хевсурская корова. Несмотря на низкорослость, это довольно высокоудойная корова с высокой жирностью молока (Иоселиани Н., 1927. С. 40). Кроме того, она дает мясо и используется как рабочий скот (Буйновский, 1949).

14 © М. Макалатия, В. Шамиладзе

320

Горный скот адаптирован к условиям окружающей среды, вынослив, ловок в движениях, энергичен, плотно сложен (Натроев, 1891; Геевский Н.В., 1887; Иоселиани Н., 1927; Гоциридзе Н., 1963. С. 203). Грузинские брахицеросы – одна из самых низкорослых пород в мире; по размеру им уступают только албанская и сирийская породы. Согласно античным источникам, в Фазисе коровы были малы по величине, но при этом давали много молока (Джорджикия

идр., 1962). В Самегрело селекционеры путем подбора пород вывели красную мегрельскую корову породы кварацхелия, приспособленную к кочевому образу жизни (Тамамшев, 1947).

На значительную роль скотоводства в хозяйстве Грузии указывают исторические источники. В процессе политического объединения страны скотоводству как ведущей отрасли экономики придавалось особое значение (Бердзенишвили Н., 1964). Сведения о скотоводстве Юго-Западной Грузии содержатся в сочинении церковного деятеля IX–X вв. Басила Зарзмели (Лордкипанидзе М., 1963); первое упоминание о скотоводстве в Аджарии находим у автора XIII в. Тбели Абусерисдзе (Шамиладзе, 1969). О крупном и мелком рогатом скоте в Ксанском ущелье повествует в своем сочинении Вахушти Багратиони; он дает исчерпывающую характеристику скотоводства по отдельных краям и ущельям Грузии, описывает зимние и летние пастбища, отгонное овцеводство и т.д. (Багратиони Вахушти, 1973). Исследователи экономической обстановки Грузии XIX в. (Андроников, 1887; Вермишев, 1887; Калантар, 1890) особо подчеркивают важнейшую роль скотоводства в жизни страны, поскольку оно является не только подспорьем для земледелия, но

иосновным источником дохода крестьянства; продукты скотоводства имели широкое применение в крестьянском хозяйстве. По официальным данным,

в1880–1890-е годы 40% населения горных районов Грузии существовало за счет продукции скотоводства. В указанный период Закавказье считалось одним из значительных центров скотоводства в мировом масштабе. Государственные крестьяне Грузии по количеству поголовья скота на 100 душ населения опережали такие страны, как Греция, Шотландия, Швейцария, Голландия, Норвегия и др. По общей численности скота Закавказье занимало в Европе второе место после Дании.

ВГрузии засвидетельствованы четыре основные формы скотоводства: барули (равнинное), мтури (горное), мтабарули (перегонное) – трансюманс

имомтабарули (кочевое).

Ареал распространения форм равнинного скотоводства исторически включал равнины Картли и Кахети, Колхидскую низменность и смежные с ними гористо-холмистые территории. Специфические особенности равнинного скотоводства, предусматривавшие также интересы земледелия и других отраслей хозяйства, проявлялись в организации различных стационарных баз, представленных подсобными хозяйствами, и более или менее подвижных экстенсивных баз в условиях оседлого скотоводства в виде шатерного хозяйства. С точки зрения хозяйственно-организационной равнинное скотоводство органически было связано с основными поселениями и существовало за счет местных сельских пастбищ и кормовых запасов. Из-за этой его специфики в годичном цикле ухода за скотом особое значение придавалось сельским пастбищам и пахотным угодьям, рациональное использование которых с ранней весны до поздней осени, а в случае благоприятных

321

климатических условий и в зимний период предусматривало функционирование четко определенной системы. В этой системе привлекает внимание сезонное объединение владетелей удойного скота – бера, организованное на сельских пахотных угодьях и служившее семьям подсобным хозяйством. В уходе за скотом и его эксплуатации непосредственно на пахотных и посевных участках значительное место занимал земледельческо-скотоводческий комплекс кало, где содержали необходимое количество рабочего скота для упряжки в плуг и одну-две головы дойного скота. Такой же стационарный характер носила агвара Колхидской низменности. В условиях равнинного скотоводства подвижным экстенсивным характером выделялись разные формы шатерного хозяйства – карави, сакаре и сапарехо, использовавшиеся в основном для отгона крупного и мелкого рогатого скота. В Восточной Грузии карави, в которых объединяли молодняк и недойный скот, до и после уборки урожая устраивались на сельских и присельских пастбищах, а в летний период – в прилегающих к селу лесо-кустарниках, оврагах и на берегах рек. Сапарехо и сакаре устраивались на относительно удаленных от поселений пастбищах и лесных угодьях.

Особенности равнинного скотоводства определенным образом обусловливали структуру стада и масштабы скотоводства. Во второй половине XIX – начале XX в. ведущее место в нем занимало разведение крупного рогатого скота. Хотя на равнине Восточной Грузии овцы по численности превосходили крупный рогатый скот, однако здесь овцеводство преимущественно было сосредоточено в руках крупных владетелей, которые круглогодично выгоняли свои многочисленные отары на летние и зимние пастбища, т.е. занимались отгонным овцеводством. Большинство равнинного населения содержало коров, быков и буйволов, а овец, из-за ограниченности местной кормовой базы, разводило в лимитированном количестве. Основные хозяйственные базы равнинного овцеводства располагались на низменностях Шида и Квемо Картли и Кахети. В условиях равнинного скотоводства разведение овец наблюдается и на Колхидской низменности, где из-за благоприятного лесного ландшафта отары овец часто заменяли стадами того же, а иногда и большего количества коз.

Немногочисленность и неравномерность распределения в равнинной части Грузии крупного рогатого скота породили множество особенностей использования тягловой силы и продуктивного скота. Примечательно, что традиционная форма многоярмовой пахотной супряги – модгами, представлявшая собой временное объединение с целью совместной эксплуатации рабочего скота, а также своеобразный обычай объединения молочного хозяйства ханулоба возникли и сформировались в Картли и Кахети, где разведение рабочего и удойного скота не удовлетворяло потребности местного хозяйства.

Формы горного скотоводства исторически сложились в Сванети, РачаЛечхуми, Аджарии, Месхет-Джавахети, Тушети, Мтиулети, Хеви и ПшавХевсурети. Основные поселения, параллельные хозяйственные базы и сезонные пастбища данной формы хозяйства географически были расположены в горной зоне, а их территориальные и хозяйственно-организационные взаимоотношения определяли культурно-исторические и социально-экономические стороны горного скотоводства.

Специфические черты основных подвидов горного скотоводства – отгонного и внутриальпийского – наряду с зональными особенностями были

322

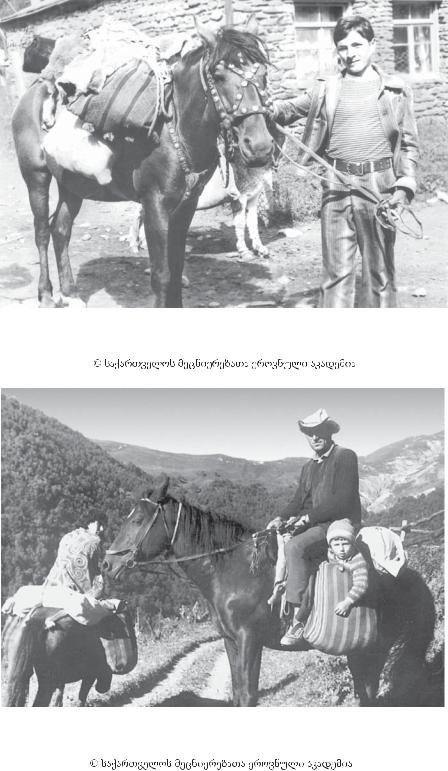

Навьюченная лошадь

Хевсурети © Фото Г. Джавахишвили, 1962 г.

В путь на пастбище

Тушети © Фото Г. Джавахишвили, 1977 г.

323

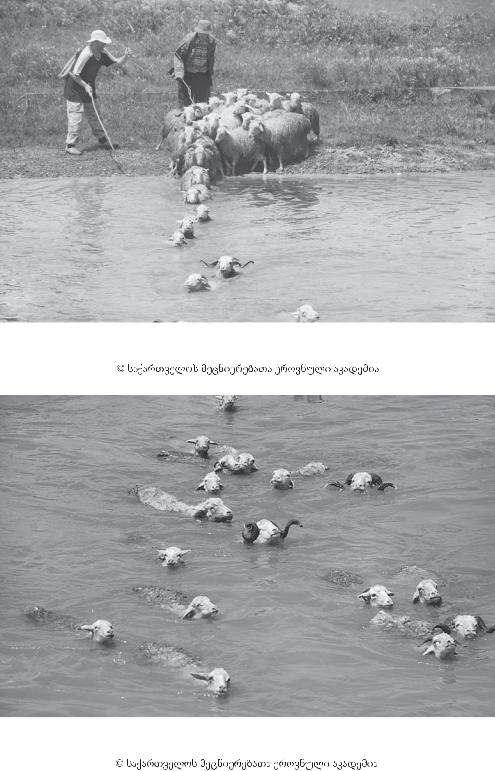

Переправа отары через реку

© Фото С. Сарджвеладзе, 2014 г.

Переправа отары через реку

© Фото С. Сарджвеладзе, 2014 г.

324

обусловлены традиционным хозяйственным профилем предгорной и горной зон Грузии. Отгонное скотоводство, развившееся в условиях предгорного земледельческо-скотоводческого симбиозного хозяйства, по масштабам распространения и хозяйственно-экономическому значению являлось доминантным подвидом горного скотоводства. Его структурно и типологически усовершенствованные формы зафиксированы в хозяйственном быте Хевсурети

иСванети. У большинства сел Хевсурети имелись располагавшиеся в непосредственной близости от них зимние сабосло, оснащенные земледельческоскотоводческими комплексами; аналогичные комплексы в Сванети назывались лабави.

Вотличие от отгонного, внутриальпийское скотоводство подразумевало хозяйственно-экономическое и территориально-организационное единство поселений и сезонных пастбищ, а также покосов субальпийской и альпийской зон. В отгонном и внутриальпийском скотоводстве ведущее место занимало разведение крупного рогатого скота, удельный вес которого в соответствии с общим преобладанием этой отрасли хозяйства в высокогорье несколько увеличивался. Особое место занимало также разведение мелкого рогатого и вьючного скота, масштабы которых, наряду с потребностями альпийского хозяйства, определялись характером покосов, пастбищ и других угодий того или иного района.

Перегонное скотоводство – трансюманс. Характерные для перегонного скотоводства формы встречаем в Самегрело, Кахети, Шида и Квемо Картли, Тушети, Пшави, Эрцо-Тианети, Мтиулети и Хеви. Данная форма была здесь представлена постоянным перемещением территориально оторванных от основных поселений стад крупного рогатого скота, отар овец, а также обслуживавшего их персонала с летних пастбищ Центрального и Южного Кавказа к весенне-осенним и зимним пастбищам Восточной и Западной Грузии и обратно. Несмотря на мобильный характер, перегонное скотоводство велось в тесной хозяйственно-экономической и организационной связи с основными поселениями, где население занималось земледелием и другими отраслями производства. В Грузии были известны все главные подвиды этой формы скотоводства, представленные в зависимости от расположения поселений равнинным (восходящим), предгорным (промежуточным) и высокогорным (нисходящим) скотоводством и овцеводством.

ВСамегрело годовым циклом трансюманса на зимние и летние пастбища были заняты товарищества – окатури, в которые входили однофамильцы или близкие родственники. Аналогичными объединениями овцеводов Восточной Грузии, основанными на родственных и территориально-соседских принципах, были монареоба. Рациональная система окатури и монареоба полностью отвечала сложной организации ведения перегонного скотоводства и овцеводства Грузии.

Особое значение имело возникновение на базе основных поселений трансюманса двух независимых форм скотоводства, что обусловливало особенности распределения труда среди членов семьи. На равнине, в предгорье

ивысокогорье часть мужского населения была занята перегонным овцеводством, часть женщин – равнинным (на равнине), горным отгонным (в предгорье) и внутриальпийским (в высокогорье) скотоводством. Вместе с тем оба контингента работников активно участвовали в полеводстве, виноградарстве,

325

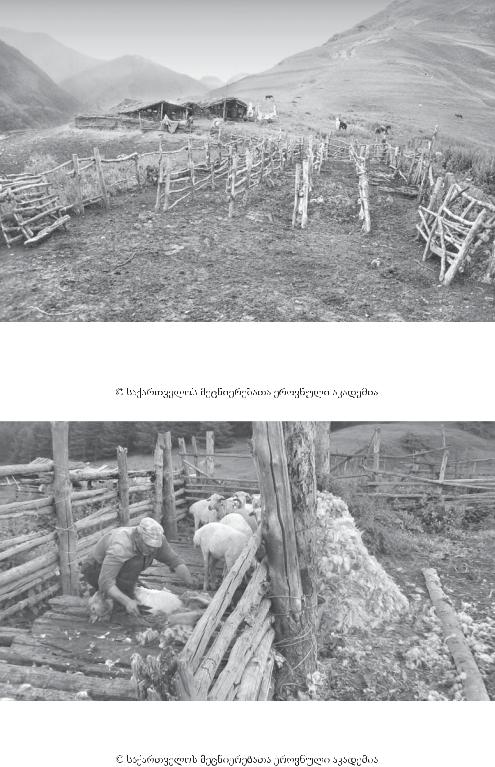

Дойная стойка

Тушети, Аклагорская овечья ферма Фото Р. Нацвлишвили, 2005 г.

© Личный архив Г. Цоцанидзе

Стрижка овец

Тушети © Фото Л. Меликишвили, 2013 г.

326

садоводстве (на равнине и в предгорье) и в процессе заготовки сена, в покосе (в высокогорье и предгорье). В Аджарии ведущими формами скотоводства признаны горное скотоводство и трансюманс (Шамиладзе, 1979. С. 56–60, 313–316). Масштабы перегонного скотоводства, овцеводства и коневодства Грузии, наряду с потребностями натурального хозяйства, изначально предусматривали товарно-денежные отношения как внутри страны, так и за ее пределами, что выразилось в преимущественном разведении крупного рогатого скота и в развитии отарного овцеводства на рубеже XIX–XX вв. (Шамиладзе, 1986. С. 90–118).

Кочевое скотоводство в Грузии зародилось в определенную историческую эпоху; оно было характерной чертой вторгавшихся в Грузию в разные периоды кочевых племен и встречается главным образом в Квемо Картли, Самцхе-Джавахети и некоторых районах Западной Грузии. Исходя из анализа основных признаков культуры и быта кочевников в указанных краях, очевидно, что исторически кочевым скотоводством в Грузии занималось негрузинское, пришлое население (племя эли, хемшилы, курды и др.), которому был присущ номадный образ жизни и хозяйствования, исключавший ведение других отраслей хозяйства в условиях оседлости. Кочевое скотоводство в Грузии было представлено как крупным, так и мелким рогатым скотом. Ведущее место занимало разведение продуктивных коров и овец. Кроме того, кочевники разводили верблюдов, ослов, лошадей. Социальная и общественная организация кочевников существенно отличалась от образа жизни коренного населения. По поводу кочевого хозяйства И. Чавчавадзе пишет: «Наш татарин более подвижен, нежели оседлый житель. Переход с места на место, с одной стоянки на другую его не только не затрудняет, но почти вошло в привычку. Это привычное кочевание часто приводит к тому, что целые их села сегодня здесь, а завтра – уже совсем в другом месте, а на прежнем не остается и следа поселения… Татарин больше пастух-ко- чевник, чем оседлый хозяин. Татарин уходит в пастухи со всеми своими чадами и домочадцами, со всем своим скарбом. Его дом там, где пастбища многочисленного скота» (Чавчавадзе, 1956. С. 217). Со временем адаптация к местным природным и хозяйственным условиям Грузии дала свои плоды: кочевое население от степного номадизма переходит к попеременному использованию низинных и горных зимних и летних пастбищ и к вертикальному кочеванию.

Таким образом, с учетом особенностей рельефа страны и ее насущных интересов, в нагорье Грузии ведущей отраслью хозяйства является скотоводство, а на равнине – земледелие. Грузинский тип горного/альпийского скотоводства сформировался в соответствии с хозяйственно-географиче- ской и культурно-экономической обстановкой страны как земледельческоскотоводческий симбиоз, при котором основная часть населения занимается земледелием, а альпийским хозяйством и вертикально-зональным движением скота (к альпийским лугам и обратно) занимаются отдельные члены семьи и сельские менахире (погонщики скота). Основной базой горного скотоводства считается равнинное хозяйство (Шамиладзе, 1969. С. 23–24).

327