ГРУЗИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ2

По сведениям древнегрузинских письменных источников, в Грузии христианство связывается c его истоками: грузинские евреи привезли в Грузию одну из главнейших реликвий христианского мира – хитон Христа, который захоронен во Мцхета, у подножия Животворящего Столпа. Источники свидетельствуют о проповеднической деятельности в Грузии апостолов Андрея Первозванного и Симона Кананита, который, согласно тем же источникам, скончался и похоронен в Абхазии, в Новом Афоне. Древнегрузинские источники повествуют также о проповедях апостолов Варфоломея и Мататы (Матафии); по традиции, местом захоронения Мататы считается село Гонио, находящееся недалеко от Батуми. По преданию, Андрей Первозванный основал первую в Грузии епископскую кафедру в с. Ацкури; он привез с собой нерукотворный образ Божьей Матери с младенцем, запечатленный на деревянной доске, и именно здесь хранятся Покров Богоматери, мантия пророка Ильи, подножие св. Распятия, гвозди и другие реликвии. Согласно церковной традиции, Грузия считается уделом Пресв. Богородицы, выпавшим ей по жребию в Сионской горнице, грузинская православная церковь называется Апостольской, а изображение ризы господней занимает центральное место в символике царского герба династии Багратиони. Эти святыни помогали Грузии и грузинской церкви уцелеть в тяжелейших исторических испытаниях.

Знакомство грузинского народа с учением Христа первоначально происходило благодаря наличию в Грузии сильной еврейской общины, которая никогда не порывала связей со своей исторической родиной. По сведениям грузинских источников, учение о христианстве проникло и в царский дворец. Согласно Леонтию Мровели, девятнадцатый царь Картли Рев знал о христианском Евангелии, и хотя сам он остался язычником, жертвоприношения приказал совершать по правилам новой веры. Именно поэтому история назвала его Ревом Праведным.

В первом Всемирном Церковном Cоборе в Никее (325 г.) принимали участие Трапезундский епископ Дамнус и Питиунтский (Бичвинтский) епископ Стратофилос. Невозможно определенно утверждать, что они не были представителями греческих поселенцев, однако совершенно очевидно, что к тому времени христианство уже распространилось в Западной Грузии. Христианство было объявлено в Картли государственной религией не позже 337 г., возможно, в 326 г. Согласно грузинской исторической традиции, Картли (Восточная Грузия) обратилась в христианство в результате проповеднической деятельности равноапостольной св. Нино Каппадокийской. Первым христианским грузинским царем стал Мириан, а царицей – его супруга Нана. Примерно в тот же период становится христианской и Западная Грузия, которая была уже подготовлена к этому влиянием греческих поселенцев.

Топонимия христианского периода во Мцхета и ее окрестностях полностью повторяет наименования святых мест, связанных с земной жизнью и мученичеством Христа (Бетлеми, Голгофа, Гора Вознесения, Бетания, Гефсимания), что документально свидетельствует о пути проникновения христианского учения в Грузию. Строительство церковных зданий в Картли источники

2 © З. Алексидзе

569

Самтаврская церковь. IV в.

Мцхета, начало XX в.

Надпись: «№ 2227. Военно-Грузинская дорога. Мцхет, Самтаврская церковь, где спасалась св. Нина» © РЭМ. № 5308-31

связывают с самыми первыми днями объявления христианства государственной религией Грузии. На месте наспех построенных деревянных церквей и наряду с ними в скором времени с помощью приглашенных из Греции мастеров началось строительство церквей каменной кладки. При содействии царя и при участии всего населения Картли были возведены церкви Самтавро, Цунди, Манглиси, Цилкани и др. Уже с этого времени определились два типа грузинской церковной архитектуры: базиличный и купольный.

Во второй половине V в. в Грузии началась мощная национально-осво- бодительная борьба против Ирана, направленная на объединение страны, которая закончилась победой грузинского войска под командованием Вахтанга Горгасала. Политическая победа увенчалась важными внутренними реформами. Грузинская Апостольская церковь была объявлена автокефальной. Было образовано 12 епископатов, которые примерно в 468 г. возглавил приглашенный из Греции католикос Петр. Церковь обрела законченную иерархическую структуру. Результатом объединения страны, экономического возрождения и основания епископатов стало создание шедевров церковной кафедральной архитектуры (Болниси, Урбниси). Зародилась оригинальная грузинская церковная письменность.

Уже с V в. грузинские церковные деятели выходят на международную арену. Епископ Петр Ивер (411–491 гг.) и его сподвижник Иоанн Лаз построили

570

в Иерусалиме грузинский монастырь и создали теологическую школу. Часть ученых считает Петра Ивера создателем ареопагитической литературы. В догматике Петр Ивер искал формулу, общую для монофизитов и диофизитов, которую позднее (VII в.) использовали монотелиты.

Вте же времена увеличивается число грузин, желающих совершить паломничество в Святую землю. В документах VI–VII вв. содержатся сведения

опереписке иерархов грузинской церкви с римским папой и иерусалимским патриархом по вопросам веры, а также сообщается о желании католикоса грузинской церкви побывать на Святой земле и лично встретиться с патриархом Иерусалима. По сведениям византийского историка Прокопия Кесарийского, император Юстиниан (525–565 гг.) обновил находящийся в Иерусалиме Иверский монастырь.

Именно в эту эпоху был создан первый известный нам памятник грузинской агиографии, шедевр грузинского художественного мышления, произведение священника Якова Цуртавели «Мученичество Шушаник». На грузинский язык были переведены библейские книги и другая литература, необходимая для литургической практики. Грузинские переводчики стремились охватить весь существовавший тогда христианский мир: греческую, еврейскую, сирийскую, коптскую и армянскую литературу.

Вся страна политически и идеологически была занята сопротивлением агрессии Ирана. Поэтому V–VI вв. богаты именами христианских мучеников и написанными о них такими оригинальными произведениями, как «мученичества» св. Шушаник, св. Евстафия Мцхетского и св. Абиба Некресского.

Вдогматическую полемику картлийская церковь впервые включилась во время Двинского Собора (506 г.), в котором принимали участие 24 епископа из Картли под руководством Гавриила Мцхетского. Собор поддержал политику примирения монофизитов и диофизитов на основе «Генотикона» (482 г.) императора Зенона. VI в. для Картли – это период перехода от примиренческой позиции к явному диофизитству. Именно диофизитство имел в виду Прокопий Кесарийский, когда в середине VI в. писал: «Среди народов, находящихся под влиянием иранской империи, грузины лучше всех соблюдают христианские правила».

Впервой половине VI в. уже имеется прямое свидетельство о существовании на грузинском языке литургических и библейских книг. По завещанию Саввы Освященного (532 г.), в Лавре св. Саввы было разрешено проведение литургии и чтение «Нового Завета» на грузинском языке. В VI в. в Грузию прибывают 13 сирийских отцов под руководством отца Иоанна Зедазенского; закладывается основа монастырской жизни, Картли и Кахети покрываются сетью монастырей (Зедазени, Давид-Гареджа, Некреси, Цилкани, Шиомгвиме и др.). В результате деятельности сирийских отцов происходит усиление халкедонитства (диофизитства), и Картли, во главе с католикосом Картли Кирионом, в начале VII в. открыто объявляет о своем выборе в пользу православия, что вызвало на Кавказе большой церковный раскол (604─609 гг.).

На рубеже VI─VII вв., когда в Картли вследствие сильного иранского давления почти бездействовала царская власть, страна под руководством церкви вновь сумела объединиться, в пограничных провинциях со смешанным населением были узаконены церковные службы на грузинском языке, что означало укрепление православия. Существуют сведения, согласно которым в на-

571

чале VII в. Западную и Восточную Грузию церковь представляла как единую епархию. Национальное возрождение непосредственно проявляется в культуре, и вблизи Мцхеты, на месте воздвигнутого св. Нино креста, был построен шедевр грузинской архитектуры – Крестовый храм Джвари, – «страж Всея Картли». Это здание с центральным куполом, интерьер которого отображает равносторонний крест. Точные копии собора Джвари почти одновременно воздвигаются как в Восточной (в Картли – Атенский Сион, в Кахети – Старый Шуамта), так и в Западной Грузии (в Эгриси – Мартвили) как свидетельство церковного единства.

Развитие феодальных отношений и арабское господство в VII─IX вв. вновь разделили страну на несколько политических единиц, хотя память о единстве продолжала жить в грузинском политическом и религиозном сознании. Церковь взяла на себя функцию идеолога национально-освободительной борьбы. Именно в этот период была создана целая серия национальной мартирологии («Мученичество св. Абибa Некресского», «Мученичество св. Або Тбилели», «Мучения св. Константа Кахи», «Мученичество св. Гоброна»).

Когда западный христианский мир охватило иконоборчество, Грузия оставалась единственной страной, которую оно не затронуло. По сведениям источников, готский православный епископ Иоанн приезжал в Грузию для рукоположения в епископы, ибо в византийском мире уже не было законных исполнителей этого акта (VIII в.). В Грузии быстро развивается иконописное искусство, чему особенно способствовала традиция поклонения иконам, привезенным апостолами и присланным Константином Великим, монументальная живопись (старый слой росписи Атенского Сиона), искусство мозаики (Бичвинта, Цроми), барельефа (Мцхетский Джвари, Атенский Сион), стелы (Хандиси) и перегородчатой эмали (триптих Мартвили, ранние детали триптиха Хахули). В этот период продолжается развитие церковной архитектуры. В разных уголках Грузии были построены такие значительные памятники, как Самшвилдский Сион (777 г.), церкви Всех Святых в Гурджаани и Вачнадзиани (VIII в.), кафедральные соборы в Бичвинте и Мокви, церкви в Хандзта, Опизе и др.

Со второй половины IX в. в грузинских провинциях начинается восстановление царской власти под эгидой дома Багратиони. Фамильная легенда связывает происхождение Багратиони с библейским царем Давидом и тем самым подчеркивает связь Грузии со Святой Землей, с колыбелью христианства.

X в. характеризуется борьбой грузинских царств и княжеств за объединение страны. В лоне церкви создается формула, которая должна объединить страну: «Грузией считается обширная страна, в которой церковная служба совершается и все молитвы произносятся на грузинском языке» (Георгий Мерчуле). В кавказском миросознании понятия «грузины» и «православные христиане» совпадают.

Грузинская литургия в то время пока еще опирается на иерусалимскую традицию. Об этом свидетельствуют ранние редакции «Литургии» Якова, «Ханметный лекционарий» (один из древнейших среди дошедших до нас), «Иерусалимский лекционарий», «Требник», многочисленные списки древнейшего «Иадгари», гомелитический сборник «Многоглав», которые сохранили памятники раннехристианской практики. Завершилось объединение в

572

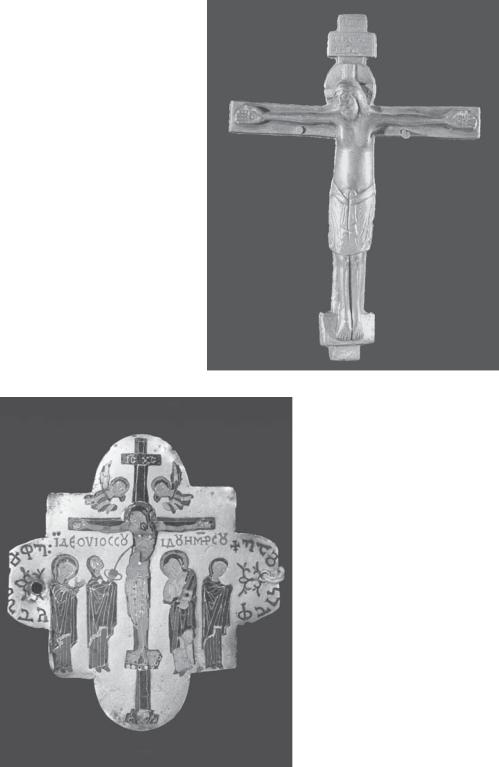

Ишханский выносной крест. 973 г.

Серебро; литье, чеканка, золочение, чернение

Кафедральный собор Северо-восток Турции, с. Ишхан

Amiranashvili, 1971

Крест-распятие. Х в.

Золото, эмаль

Гурия, Шемокмедский монастырь

Amiranashvili, 1962

573

единый сборник дошедшего до нас первого грузинского исторического сочинения «Обращение Картли», в котором отражена история Грузии с самого начала грузинской государственности до VII в. с акцентом на историю объявления христианства государственной религией.

До объединения Грузии в Западной Грузии был создан католикосат с собором

вБичвинте. Он подчинился иерархически патриарху Всея Грузии, тем самым был завершен процесс вывода из-под юрисдикции Византии епархий древней Лазики. Как только завершилось объединение Грузии (на стыке X–XI вв.), грузинская церковь ввела в оборот наименование страны «Сакартвело» и впервые использовала его в актах Руис-Урбнисского церковного собора (1105 г.).

Церковь и монастыри в Грузии выполняли роль воспитательно-образо- вательных центров. Получили известность монастырская школа в Хандзта (IX в.) и те предметы, которые там изучались: священное писание, песнопения, иностранные языки, учения отцов церкви, светская философия. До нас дошел «Шатбердский сборник» (60–70-е годы X в.), в который включены сочинения, охватывающие все существовавшие в то время отрасли знания.

Становление грузинских скрипториев в стране (Тао-Кларджети, КахетКухети) и в зарубежных грузинских монастырях (Палестина, Сирия, Малая Азия) заложило основу высокого искусства оформления рукописных книг, характеризовавшихся отточенной каллиграфией. До X в. в Грузии в качестве материала для письма использовали пергамент (за пределами страны грузинские рукописи изредка писались на папирусе). С тех времен до нас дошли украшенные прекрасными миниатюрами Четвероглавы Адиши (897 г.) и Джручи I (940 г.).

До X в. грузинская православная церковь использовала типик палестинской или иерусалимской (Гроба Господня) редакции. До нас дошел текст подобного типика в редакции VII в. С IX в. уже подтверждено использование в грузинских монастырях местных, так называемых ктиторских типиков (св. Илариона Грузина, св. Григория Хандзтийского), использование которых устанавливали основатели монастырей.

Гимнографические тексты с греческого языка на грузинский язык впервые были переведены в палестинских монастырских центрах в V─VII вв. С течением времени эти гимны были собраны в уникальном сборнике, который

внаучной литературе известен под названием «Древнейший Иадгари». Этот сборник сохранил архаичные литургические памятники, которые на языке оригинала до нас не дошли. В X в. (978–988 гг.) Микаэль Модрекили создал уникальный сборник, в который наряду с переводными текстами (св. Андрея Критского, св. Козьмы Иерусалимского, св. Иоанна Дамаскина и др.) вошли оригинальные грузинские песнопения (Микаэль Модрекили, Иоанн Мтбевари, Иоанн Минчхи, Георгий Мерчуле и др.). Сборник иллюминирован, к нему прилагаются литургические замечания, к тому же он является шедевром искусства каллиграфии. Вероятно, этот сборник являлся учебником литургических песнопений.

Создание догматико-полемических памятников началось в Грузии после религиозного раскола на Кавказе (начало VII в.) для провозглашения и утверждения выбранного грузинской церковью православного курса. Правда,

вэто время уже переводятся полемические сочинения, направленные против существовавших тогда еретических течений (арианство, несторианство,

574

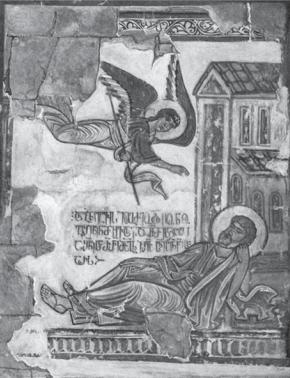

Явление ангела Иосифу во сне

Храм Атени, X в. Фреска

Амиранашвили, 1957. Т. I

монотелитство и др.), однако ведущей все же была полемика с монофизитской церковью (в основном с армянской).

Наряду с трактатами, переведенными с греческого, создаются оригинальные сочинения. Следует отметить историко-полемический трактат Арсения Сапарского «О разделении Картли и Армении». В нем осмысливается процесс, предшествовавший церковному расколу, и его итоги, выявляются исторические основы и объективные закономерности, которые обусловливают субъективную сторону конфликта.

В XI–XIII вв. Грузия достигла зенита своего политического и экономического могущества. Глава грузинской церкви (Николоз Третий, 1250–1282) именовался Католикосом-Патриархом и воспринимался как шестой патриарх в Православном мире. Для этого периода характерна миссионерская деятельность грузинской церкви в горных районах Кавказа и в Восточном Закавказье. Христианское население этих местностей принадлежало к пастве грузинского Католикоса-Патриарха, и поэтому он (Мелхиседек I, 1010–1030 гг.) именовался также Патриархом Востока.

Представители грузинской философской мысли (Иоанн Петрици, Арсен Икалтоели) активно были включены в мировой процесс развития христианской цивилизации. Синайский, Афонский, Черногорский, Петрицонский и

575

Иерусалимский монастыри выполняли связующую роль между Грузией и всем христианским миром. Заслугой Иоанна, Евфимия и Георгия Агиоритов, Ефрема Мцире (Черная Гора), Иоанна-Зосима (Лавра Саввы Освященного и Синайская Гора) и других является то, что они сумели сохранить для Грузии блестящие переводы почти всех достижений христианской мысли, и во многих случаях только они сохранили сочинения великих отцов церкви. Переводы и богослужебные деяния афонских отцов обусловили переход грузинской церковной практики от иерусалимского к так называемому константинопольскому чину литургии.

К концу XI в. серьезной угрозой для развития стран Закавказья стали нашествия турок-сельджуков. Грузия взяла на себя миссию сохранения кавказского единства и западного вектора его социально-политического развития. Возглавил эти процессы Давид Строитель (1089─1125). Сохранение единого духовного настроя на Кавказе, с его многонациональностью и религиозными различиями, требовало от царя особого политического чутья и религиозной терпимости. Монофизиты и мусульманские торговцы, ученые и поэты чувствовали себя в Грузии, как в родной стране. Давид Строитель проявлял особое внимание к монастырям, находившимся за пределами Грузии, оказывал им финансовую помощь, строил церкви. Он был непосредственно связан с крестоносцами, и его войско принимало участие в боях за освобождение Гроба Господня. По сведениям источников, Давид Строитель блестяще знал духовную и светскую литературу. Сам он является автором шедевра грузинской гимнографии – «Покаянных песнопений». Грузинская церковь причислила Давида Строителя к лику святых и установила днем его поминовения 26 января.

Во время правления внучки Давида Агмашенебели царицы Тамар (1184– 1213) в результате церковных, военных и экономических реформ в Грузии, чьи границы вышли за пределы границ Кавказа, установилась внутренняя гармония. Грузия эпохи единства была свидетелем небывалого культурного расцвета, наивысшим проявлением которого стало создание поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» (XII в.).

О церковных соборах раннего периода сохранилось немного сведений. Они в основном проводились с участием соседних стран для согласования вопросов догматики или обсуждения полемических вопросов. С точки зрения осуществления церковного права наиболее значительным был РуисУрбнисский собор (1105 г.). Созыв и успешное проведение собора стали возможны благодаря успехам канонического мышления, достигнутым в Грузии того периода. В X в. на грузинском языке уже существовал оригинальный сборник «Малый Номоканон», который составил Евфимий Святогорец из избранных канонов разного времени, написанных на греческом языке, для приведения их в соответствие с практикой грузинской церкви. На рубеже XI– ХII вв. Арсений Икалтойский перевел с греческого на грузинский «Великий Номоканон», который до сих пор остается основным каноном управления грузинской церкви.

Догматическая и полемическая литература достигла в Грузии особой высоты в XI–ХII вв. Евфимий и Георгий Святогорцы, Теофил Иеромонах, Николоз Гулаберисдзе и другие перевели с греческого языка на грузинский догматические трактаты св. Василия Великого, св. Григория Нисского, св. Максима Исповедника, св. Иоанна Дамаскина, св. Афанасия Александрийского, пат-

576

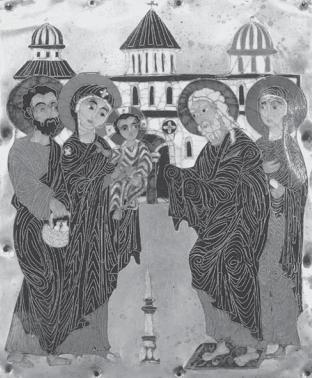

Сретение. XII в.

Эмаль Amiranashvili, 1971

риарха Фотия и др. Особое значение имел составленный Арсением Вачесдзе сборник «Догматикон» (XII в.), который охватывает накопленный всем христианским миром того времени опыт в области догматики и полемики.

Одновременно с усилением церкви перед грузинскими церковными деятелями встала задача утверждения их авторитета на международной арене и защиты канонических основ автокефалии грузинской церкви. До нас дошла полная запись устной полемики Георгия Святогорца по поводу автокефалии грузинской церкви с Антиохийским патриархом на Черной Горе (1057 г.), которую сохранило агиографическое произведение Георгия Мцире. Кроме того, апостольское происхождение грузинской церкви и законность права самостоятельного изготовления елея, привозимого ранее из Иерусалима, доказывается в труде Ефрема Мцире «Сведения о причинах обращения Картли» на основе обзора греческих источников.

Активные сподвижники церкви создавали новые монастырские очаги как в Грузии, так и за ее пределами и устанавливали для них типики. Таковы типик Петрицонского монастыря (1084 г.), основанного в Болгарии Великим Доместиком Григорием Бакурианисдзе, составленный на грузинском и греческом языках; «Завещание Давида Строителя Шио-Мгвимскому монастырю» (1123 г.); «Типик Ваханского монастыря» (1204–1234) и др.

577

Власти Грузии и церковь отправляли в Византию для получения образования группы грузинских подростков. В их числе были Арсений Икалтойский и Иоанн Петрици, получившие образование в академии Манганы. Все эти факторы создали определенные предпосылки для основания в Грузии духовных академий в Гелати (1106–1110) и Икалто. Особую известность приобрела Гелатская академия, которую в грузинских источниках называли «вторым Иерусалимом и другим Афоном». Изучавшиеся там предметы, уровень обучения и педагоги (Арсений Икалтойский, Иоанн Петрици) полностью соответствовали самым высоким требованиям христианского мира того времени. В академии преподавали богословие, риторику, грамматику, арифметику, геометрию, астрономию, право, музыку и поэзию.

В единой Грузии особых высот достигло философско-теологическое мышление. Следует отметить перевод и комментарии Иоанна Петрици к сочинениям греческих неоплатоников «Первоосновы теологии» Немесия Эмесского (IV–V вв.) и «О природе человека» Прокла Диадоха (V в.). Труд Иоанна Петрици сразу же завоевал на Кавказе такой авторитет, что немедленно был переведен на армянский язык. Благодаря этим переводам и своим оригинальным сочинениям Иоанн Петрици создал целую школу и оказал большое влияние на следующие поколения.

Итогом политического и религиозного единства стало создание шедевров грузинской кафедральной архитектуры: храм Баграта в Кутаиси (1003 г.), Светицховели во Мцхета (1010–1029 гг.), Алаверди в Кахети (XI в.), Самтависи в Картли (1030 г.), Гелати в Имерети (начат в 1106 г.). На зрителей производили огромное впечатление легкие, воздушные, устремленные ввысь, к небу, задуманные как единый монумент соборы, чьи фасады были украшены доведенным до совершенства орнаментом (Самтависи, Никорцминда, Цугругашени), а интерьер – прекрасными фресками (Атенский Сион, Кинцвиси, Убиси, Тимотесубани) и сравнительно реже – замечательной мозаикой (Гелатская Божья Матерь). Все это в целом составляло ансамбль, в котором проявлялось глубокое знание Священного Писания, христианской иконографии и символики. В настенной живописи господствовал монументальный, праздничный стиль. Помимо общей христианской иконографии, в ней нашли отражение образы национальных святых (св. Нино, Давида Гареджийского, св. Шио Мгвимели) и целой плеяды грузинских ктиторов (цари, патриархи, феодалы, епископы). Сформировались также локальные школы, среди которых выделялись школы в Верхней Сванети и в монастырском комплексе Да- вид-Гареджа.

К XI в. был разработан национальный стиль и иконографический канон. Миниатюра, орнамент, каллиграфия (асомтаврули и нусхури) и искусство чеканной обложки (Бека и Бешкен Опизари) ставят грузинские рукописные книги в ряд шедевров изобразительного искусства (Четвероглавы Алаверди, Гелати, Цкаростави). На новую высоту поднялось искусство украшения чеканкой икон, крестов и посуды литургического назначения (икона Богородицы Лаклакисдзе, золотой потир из Бедии, Мартвильский крест на дароносице, тондо св. Мамая, нательный крест царицы Тамар), перегородчатая эмаль (Воскрешение Лазаря, Сретение Господне, детали триптиха Хахули, Сошествие Святого Духа). Центры художественной обработки металла создаются в Земо Сванети, в Раче, Гурии, Цагери.

578

Монастырь Тимотесубани. XIII в.

Боржомский район Фото С.М. Прокудина-Горского, 1912 г.

© 2014, сайт «Наследие С.М. Прокудина-Горского»

Грузии не представилась возможность беспрепятственно развивать достигнутый ею политический, культурный, экономический и духовный прогресс. С 20-х годов XIII в. началось столетнее господство монголов, за которым последовала целая серия нашествий иранских и турецко-османских завоевателей. Пришли в упадок традиционные сельскохозяйственные отрасли, было разрушено огромное количество памятников светской и духовной культуры. Однако временами Грузии все же удавалось добиться восстановления и возрождения страны. Георгий Блистательный (1314–1346) смог освободить Грузию от монголов, добиться подъема экономики и восстановления пошатнувшегося политико-церковного единства. Во время его царствования грузины смогли вернуть утраченные ими позиции в Иерусалиме. Превращенный в мечеть монастырь Господень в Иерусалиме вновь перешел во владение грузин, в нем было восстановлено христианское богослужение. Грузины отобрали у египетских мамлюков ключи от ворот Гроба Господня и восстановили свои права в Иерусалиме. В стране началось восстановление многих разрушенных церквей и монастырей, были построены и расписаны прекрасными фресками новые, среди которых выделяется художественное оформление Убиси.

579

Преодолеть последствия нашествий Тимур-Ленга удалось Александру I (1412–1442). Он восстановил почти все разрушенные церкви, особо следует выделить обновление главного храма страны – Светицховели в Мцхета. Александр Великий возвратил церквям и монастырям утраченные ими земли и, что самое главное, вернул в лоно единой церкви отколовшуюся епархию Самцхе в Южной Грузии.

Во второй половине XV в. в результате нашествий чужеземных завоевателей единая Грузия распалась на несколько царств и княжеств, что повлекло за собой и распад единой церкви. От Мцхетского патриархата всея Грузии отделился Абхазский Католикосат, глава которого стал именоваться Абхазским Католикосом-Патриархом, хотя Абхазский Католикосат никогда не выходил из грузинского национально-культурного единства. В середине XVI в. резиденция Абхазского католикоса была перенесена из Бичвинты в Гелати. Вскоре грузинский патриархат потерял паству Самцхе-Саатабаго, ибо эта часть страны перешла в руки Турции. Ослабли позиции грузинской церкви в Иерусалиме, на Синае и в Афоне. Бесконечный ряд мучеников за родину и христианскую веру пополнился новыми именами (цари Димитрий Самоотверженный и Луарсаб Второй, царица Кетеван, Бидзина Чолокашвили, Шалва и Элизбар Эристави). Христианская церковь причислила их к лику святых. В Грузии были разрушены церкви, уничтожены или вывезены рукописи, иконы, драгоценные предметы, использовавшиеся при богослужениях. Ценой страданий и пролитой крови независимая государственность и христианская вера все-таки сохранились, оставалась востребованной идея нового объединения страны.

Наиболее тяжелым для Грузии было радикальное изменение политической карты Ближнего Востока. В 1453 г. пал Константинополь, Грузия оказалась в мусульманском окружении. Грузия несколько раз пыталась осуществить дипломатический прорыв в Западную Европу, но безрезультатно. Провалился план грузин и римского папы по организации общего похода против турок, безуспешным оказалось посольство грузинского писателя и лексикографа С.-С. Орбелиани в европейские страны, как и неоднократные письменные обращения грузинских правителей к странам Европы и к Ватикану. Грузия взяла политическую ориентацию на единоверную Россию.

Тяжелое политическое, социальное и экономическое положение в стране отразилось и на развитии церковного изобразительного искусства. Несмотря на то, что строились новые церкви, иногда с удачным выбором местоположения и общего силуэта (Архангельский собор в Греми, 1565 г.), восстанавливались росписи или заново расписывались некоторые церкви (фрески в Гелати), были живы искусство чеканки по золоту (Мамне Золоточеканщик), искусство украшения книги миниатюрами (Минея с часословом из Анчисхати), – все было отмечено чертами упадка, измельчания, потерей праздничного настроя.

Вконце XVI в. (1593 г.) Константинопольский патриарх Иеремия II дал свое благословение на провозглашение Патриархом главы русской церкви, митрополита Московского и Всея Руси Иова, который в диптихе православной церкви занял пятое место, а грузинский Католикос-Патриарх переместился на шестое.

ВXVIII в. в Грузии политическая ситуация улучшилась, и за этим немедленно последовало оживление церковной жизни. В 1709 г. царь Вахтанг VI с помощью Анфима Иверийского основывает грузинскую типографию. Наряду

580

Монахи из монастыря Гелати близ Кутаиси

Фото Д.И. Ермакова, вторая половина XIX в.

©МАЭ РАН. № 121-74

срукописными книгами стали выпускаться необходимые для церковной практики печатные издания. Первой печатной книгой было «Евангелие», один экземпляр которого, в золотом переплете, Анфим подарил владетелю Валахии Константину Браковианусу. Вахтанг VI создал комиссию из ученых людей, которая приступила к изучению древнегрузинских исторических источников, их редактированию, включению в них эпизодов из истории церкви и сведений о духовных деятелей.

Особый этап в церковной жизни Грузии связан с деятельностью Католикоса Антона I (1720–1788). При его непосредственном участии в церквях и монастырях возобновилась интенсивная литературная деятельность, открылись начальные школы (несколько в Тбилиси и в Некреси), семинарии в Тбилиси (1755) и Телави (1758), был подготовлен проект открытия высших учебных заведений в Тбилиси, Гори и Телави. Антон Великий переводил книги

синостранных языков и создавал учебники по разным отраслям науки. Сочинения Антона Великого «Ораторство» и «Мерное слово» имели огромное значение для развития грузинского теологического, философского и полемического мышления. Он создал также оригинальные сборники: агиографический – «Мартирика» и гимнографический – «Праздничная минея», вместе с

581

представителями своей школы сумел за короткое время поднять грузинскую церковную жизнь, теологическое и гуманитарное мышление на международный уровень.

В1810 г. Католикос-Патриарх Антон II был выслан в Россию, а в 1811 г. упразднена автокефалия грузинской Апостольской церкви, и как Грузинский экзархат она была присоединена к русской церкви. В 1814 г. та же участь постигла католикосат Западной Грузии, а общего экзарха церквей Восточной

иЗападной Грузии стали именовать экзархом Грузии и Имерети. С 1817 г. экзархами назначались только присланные из России лица, было узаконено проведение богослужений и обучение в духовных училищах на русском языке. В Россию вывозились церковные предметы, представляющие историческую ценность. Подобная ситуация и богослужение на непонятном для населения языке постепенно отвратили многих от церкви.

1860-е годы как в целом в Грузии, так и в церкви были отмечены заметной активизацией национальных сил. Появилась духовная пресса на грузинском языке («Грузинский духовный вестник», «Пастырь»), нотные записи церковных песнопений, сохраненных в устных вариантах, для чего была создана специальная нотная типография, был основан церковный музей (1888 г.). Возникло мощное движение за восстановление автокефалии грузинской православной церкви.

25 марта 1917 г. (по ст. ст.) первым верховным пастырем восстановленной независимой церкви стал Кирион Второй (Садзаглишвили), обладавший высокой компетентностью в церковных науках. Первые годы советской власти были тяжелым периодом для грузинской церкви. Ее иерархи пополнили еще одну страницу истории мученичества своими именами (Католикос-Патриарх Кирион II и Амвросий Хелая, священник С. Мчедлидзе, митрополит Назарий). Были разрушены многие памятники церковного искусства и архитектуры, уничтожены рукописные книги и исторические документы. В 1923 г. советская власть вернула Грузии большую часть увезенных экзархами церковных предметов и рукописей, а в 1945 г. – уникальные ценности, вывезенные в 1921 г.

Декретом 1925 г. церковь была отделена от государства, и было объявлено о «свободе совести», но в реальности сам декрет и конституционные свободы подразумевали полную власть государства над церковью и свободу только антирелигиозной пропаганды. Для контроля над религией был создан «Комитет по делам религии». Многие церкви были разрушены и разграблены, другие превращены в склады, амбары, ясли для скота. Несмотря на это, у грузинской церкви и в этот тяжелейший период были достойные иерархи, например, выдающийся исследователь истории церкви Католикос-Патриарх Калистрат Цинцадзе. В 1943 г. русская церковь признала автокефалию грузинской церкви.

Значительное оживление в церковной жизни Грузии началось, когда в 1977 г. во главе грузинской церкви встал Илия II (Шиолашвили-Гудушаури). Началось восстановление церквей, привлечение паствы, процесс сближения с интеллигенцией. Возросло международное значение грузинской православной церкви. В 1990 г. автокефалию грузинской церкви подтвердил Константинопольский патриарх.

Внезависимой Грузии для православной церкви началась новая жизнь. Грузинская Конституция признала особую роль грузинской православной

582