тов усадьбы. Типы усадеб Гурии, Мегрелии, Квемо (Нижней) Рача, Лечхуми имеют много общего с точки зрения структуры входящих в этот комплекс сооружений и самого приусадебного участка, что можно объяснить сходством природной среды и характера хозяйства. Значительно отличается приусадебный комплекс Верхней Аджарии. Отличие состоит в том, что здесь в одном строении (т.е. под одной крышей) объединены жилище и ряд хозяйственных помещений.

Большинство сел Кахети расположены главным образом в двух географических полосах – равнинной и предгорной (или на горных отрогах). Обе полосы характеризуются малым количеством осадков и обилием солнечных дней. Следует отметить и то, что предгорных сел в Кахети гораздо больше, нежели равнинных.

Для Кахети присущи скученные поселения, а виноградники расположены на довольно удаленном от жилых сооружений расстоянии. С начала XX в., в силу целого ряда социальных, культурных и иных явлений, это обстоятельство отчасти изменилось, наметилось стремление к обширным поселениям, хотя географическая среда и специфика хозяйства все же оказывают определенное влияние и ограничивают эти тенденции (Джавахишвили, Давиташвили, 1975. С. 185).

В Квемо Картли наиболее благоприятные условия для расселения были на берегах рек, и крупные населенные пункты возникли именно в ущельях рек. Почти все села указанного региона расположены в бассейнах рек – Алгети, Кциа, Дебеда, Машавера, Вера, а также в местах слияния этих рек с Курой. Кроме того, в Квемо Картли были поселения, расположенные на плато, например Дисвели, Бедени, Уцкло и др. Сегодня одни из этих мест представляют собой селища, другие – действующие села, которые оснащаются водой разными путями: роют колодцы, на довольно далекие расстояния прокладывают глиняные трубы. Самым надежным средством водоснабжения являлись и являются природные родники, например родники Нардевани, Олианги, Кизил-Килиса, Аязма, Дашбаси и др. Там, где не было родников, для питья использовали речную воду. Наличие удобных дорог и торговых путей также обусловливало расположение поселений и крепостей и иных строений (Мусхелишвили Л., 1938б. С. 16).

ЖИЛИЩЕ2

Один из основных элементов материальной культуры – жилище – в Грузии характеризуется значительным многообразием, обусловленным особенностями географической среды и климата разных ее регионов, что соответствующим образом отразилось на хозяйственной деятельности населения.

При установлении типологии жилищных сооружений учитывается несколько основных признаков. Прежде всего это структура планировки, в которой четко отражается основная функция строения, бытовые и хозяйственные процессы, порядок размещения членов семьи, форма семьи и, соответственно, ее социальная функция, расположение очага кера и культовых

2 © Г. Багратион-Давиташвили

117

мест, связанные с ними обычаи и др. Важное значение имеет строительный материал, являющийся на начальном этапе формирования любого типа жилищных сооружений преимущественно продуктом экологической среды. Конструктивная система, со своей стороны, обусловлена особенностями строительного материала, способами и технологическими возможностями его обработки. Одним из значительных признаков является форма перекрытия строений.

С учетом типологических свойств можно выделить следующие основные типы жилищ, характерных для грузинского быта середины XIX – середины XX в.: 1) плетеный из прутьев дом – пацха – с конусообразной крышей и нерасчлененной площадью круговой планировки; 2) бревенчатый дом – джаргвали – с двускатным перекрытием, в своей исходной форме с нерасчлененной площадью; 3) дом-ода, выстроенный из досок, с двухили четырехскатной крышей, с расчлененной площадью; 4) дом, построенный из смешанного материала, с плоским (банури) перекрытием, от простейшего до сложного венцеобразного перекрытия гвиргвини; 5) каменный многоэтажный дом башенного типа – кошкура – со сложным перекрытием и вертикально развитой формой (Робакидзе, 1986).

Указанные типы по различным признакам можно разделить на подгруппы. Так, существует нескольких разновидностей башни, или дома-крепости, в зависимости от специфики оборонительных или хозяйственных функций. Дом- ода различают по числу этажей, дом-дарбази (зального типа) – по конструктивным особенностям сложности венцеобразного перекрытия (гвиргвини) и т.д. Типологическое различие домов зависит также от ареала их распространения. Например, плетеные и бревенчатые (срубные/брусчатые) сооружения в старину были распространены по всей Грузии, но с разной интенсивностью. То же самое можно сказать отчасти о домах с плоским перекрытием, распространенных исключительно в Восточной Грузии. Такие типы домов, как кошкура (башенный), дарбази (зальный) и ода (дощатый), в вышеуказанных хронологических пределах имели сравнительно узкий, но четко ограниченный ареал распространения: первый характерен для горных районов Грузии, второй – для равнины Восточной Грузии, а третий – для равнин Западной Грузии. Эти три основных типа соответствуют основным хозяйствен- но-культурным зонам, для каждой из которых характерны свои специфические признаки быта и культуры.

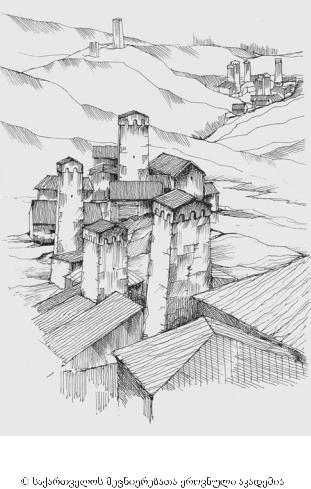

В горных районах основную часть жилищных сооружений составляют преимущественно двух-четырехэтажные дома-башни, или дома-крепости. В Тушети встречаются даже пяти-семиэтажные дома-крепости. Своеобразие домов обусловлено главным образом несколькими факторами: 1) числом и назначением этажей (порядком их использования); 2) формой перекрытия; 3) оборонительной функцией.

Дома-крепости известны под разными названиями: цихе – в Тушети, сахли – в Пшави, квиткири – в Хеви, Хевсурети и Мтиулети, дуроиани сахли – в Рача, лазг-мурквам – в Сванети и др. (Гегечкори, 1986. С. 17). Главная особенность этих сооружений состоит в том, что помещения хозяйственного, оборонительного и жилищного назначения расположены вертикально.

По типу перекрытия встречаем дома как с плоской, так и двускатной крышей (крытые сланцем или тесом/дранкой). В зависимости от деталей

118

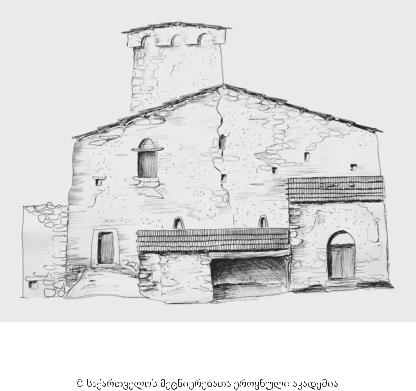

Тушети, с. Дартло

© Рис. Г. Багратион-Давиташвили, 1975 г.

оборонительного значения различают дома чардахиани (с чердаком), дуроиани (с отверстиями для бойниц), самцхвириани – саисре, хврели, самдуроиани и др.

Селения с домами-крепостями, как правило, расположены в труднодоступных, скалистых, не пригодных для пахоты местах. В стратегических целях жители вынуждены были строить дома так, чтобы иметь возможность держать под наблюдением дороги и тропы, ведущие к селу. Поэтому все проемы и бойницы – сатопури были высечены с той стороны, откуда хорошо просматривались подступы к селу. Такое расположение домов, несомненно, входило в оборонительные интересы всех сельчан и обеспечивало их безопасность. Иногда, в случаях взаимной вражды, оборонительные дома строились отдельно. Среди древнейших сооружений этого типа следует выделить дома-крепости, характеризующиеся только наличием чердаков и отверстий для стрельбы из лука. В дальнейшем эти дома претерпели незначительные изменения, обусловленные появлением огнестрельного оружия.

119

Сванети, с. Ушгули

© Рис. Г. Багратион-Давиташвили, 1974 г.

Дома-крепости по форме перекрытия различаются двух видов: дома с плоской / плоской земляной крышей, распространенные в основном в ПшавХевсурети, Мтиулет-Гудамакари, Хеви и Ксанском ущелье, и дома с двускатным перекрытием, характерным для Тушети, Горной Рачи и Сванети.

Разную конструкцию имеют также межэтажные перекрытия. К числу башенных сооружений относится тушинский дом-крепость. Первый этаж – баштэи – представляет собой зимнее стойло для скота. Это помещение освещалось только через дверной проем. При помощи эрдои (отверстия в потолке) первый этаж соединяется со вторым этажом, именуемым шуаи. Он служил зимним жилищем, где был устроен очаг кера. Помещение имело два маленьких окошка – шукуми. Верхний этаж называется черхои. Это был сашинао сахли, саджалабо (букв.: внутренний дом), семейный дом – женская жилая часть дома, летнее жилище и в то же время хранилище продуктов. Второй и третий этажи сообщаются друг с другом также посредством эрдои. Если число этажей больше трех, тогда третий этаж называют зеда шуаи. В организации тушинского дома-крепости в жилом комплексе строго соблюдается

120

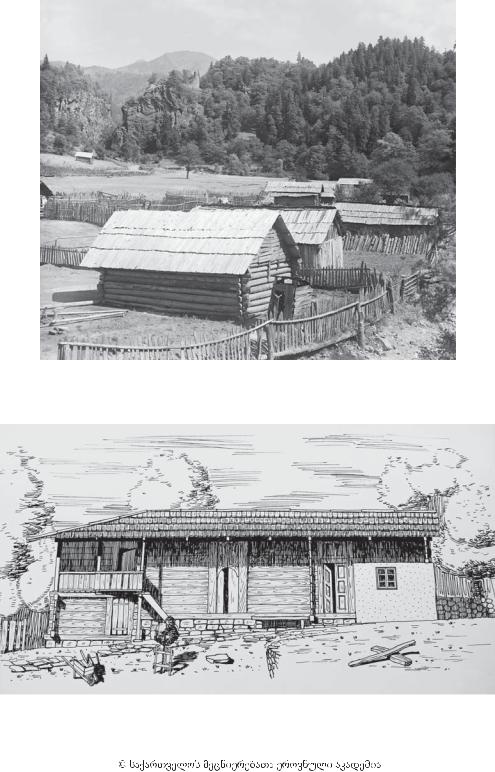

Селение Цагвери близ Боржоми

Фото С.М. Прокудина-Горского, 1912 г.

© 2014, сайт «Наследие С.М. Прокудина-Горского»

Жилой дом

Рача, XIX в.

Рис. В. Ошакмашвили, 1970-е годы © НМГ. ЭФ 4-66-9

121

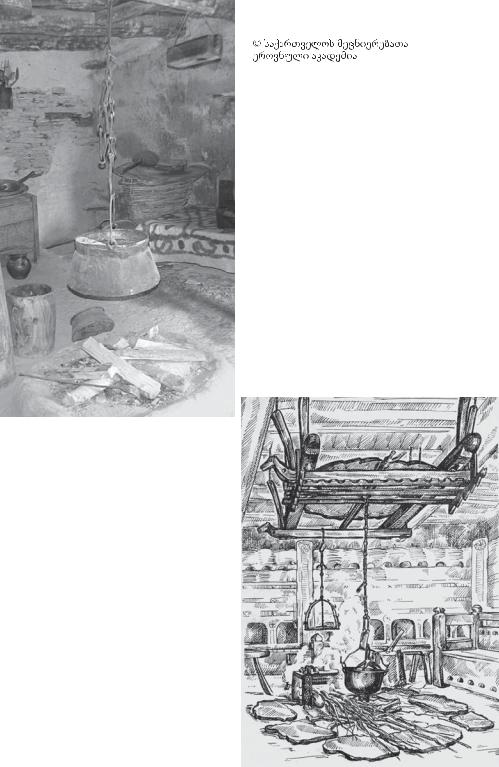

Очаг

Тушети, начало ХХ в.

© Фото Л. Меликишвили, 2013 г.

Очаг

Сванети, начало ХХ в.

Бардавелидзе, 1939

122

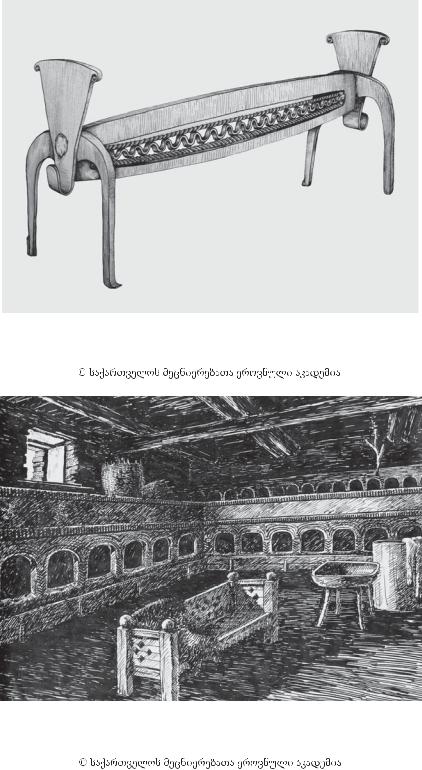

Очажная подставка

Сванети, XVII в.

© НМГ. ЭФ 1-4-66-2

Мачуб – зимнее помещение жилого дома

Сванети, XIX в. © ФЗЭНГ

123

принцип половозрастной дифференциации, о чем свидетельствуют названия самамацо кера (мужская часть) и садиацо кера (женская часть). Женская площадь по размеру больше мужской. В мужской части у стены стоит мехи (длинная скамья).

В разных горных регионах встречаются трансформированные виды до- мов-крепостей (Калдани, 1986. С. 26). Аналоги имеются и в других краях. Можно провести параллель между тушинским карсе и рачинским карсел.

Среди жилищ грузинских горцев выделяется комплекс, состоящий из соединенных друг с другом башни и дома-крепости или башни и жилого дома. В Сванети такой комплекс включает каменный двухэтажный жилой дом (кор) и каменное оборонительное многоэтажное сооружение – башню (мурквам). В Хевсурети башенный жилой комплекс объединяет органически связанные друг с другом каменный трехэтажный дом-крепость (квиткири) и многоэтажную башню (цихе). В Мтиулети комплекс представлен жилым домом с плоским земляным перекрытием, домом-крепостью и башней. В Хеви объединены башня и дом-крепость или башня и жилой дом с плоской земляной крышей. В Тушети башенный комплекс включает башню и дом-квиткири.

Среди сохранившихся по сей день в горах Грузии жилищ особое место занимает жилищный комплекс с оградой. В Сванети он известен под названием жилого комплекса мурквамиан-галавниани, а в Мтиулети – цихиангалавниани.

Сванский дом. XIX в.

Рис. Г. Метревели, 1974 г. © НМГ. ЭФ 2-4-66-5

124

Жилой дом c башней

Сванети, XIX в.

Рис. Н.П. Браилашвили (1899–1991), 1944 г. © ФЗЭНГ

Большая группа жилищных строений горных районов Восточной Грузии представляет собой двухили трехэтажный террасный дом с плоским (банури) перекрытием (Пирикит Хевсурети, Мтиулет-Гудамакари, Хеви) (Итонишвили, 1967). Кроме указанных форм, в переходной полосе от гор к равнине, а также в Мтиулети и Пшави встречаются дома с венцеобразным перекрытием и отдельно стоящие дома с плоской земляной крышей. Несмотря на конструктивное сходство перекрытий, использование одного и того же материала и идентичных способов строительства, нельзя не заметить различные принципы функционально-пространственной организации жилищных сооружений.

Наглядным образцом дома со ступенчатым перекрытием является хевсурский калоиани сахли (кало – гумно; дом с гумном), на первом этаже которого располагается основная жилая часть шина, или самкопо. Очаг делит жилое пространство на мужскую и женскую части. Женщины и дети спали здесь же, на первом этаже, а мужчины – на втором этаже – черхо. Хевсурский калоиани сахли состоит из следующих частей. Первый этаж – твали (букв.: глаз): 1) даблашина (жилое помещение для женщин); 2) садзрохе (хлев для коров);

125

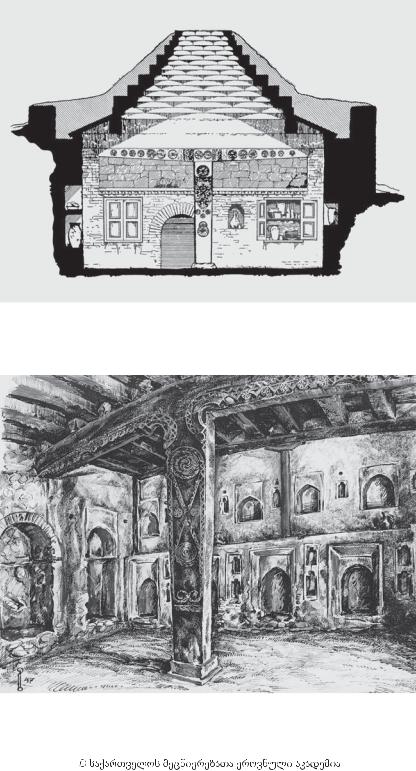

Тип жилого дома дарбази (разрез)

Картли, с. Эртацминда, XIX в.

Amiranashvili, 1973

Интерьер дарбази

Картли, XIX в.

Рис. Н.П. Браилашвили (1899–1991), 1947 г. © ФЗЭНГ

126

3) сене (помещение для заготовки и хранения молочных продуктов); 4) эзо (помещение для хранения разной утвари); 5) сацхене (стойло для лошадей); 6) карапани (коридор). Второй этаж: 1) цингарда; 2) черхос карапани; 3) салогине; 4) черхо. Третий этаж: 1) магалбани; 2) дапаребули кало (гумно, крытый ток).

Мтиульский калоиани сахли, напоминающий по форме и конструкции перекрытия жилище Пиракет Хевсурети, имеет отличную структуру. Здесь функциональное деление представлено в одной горизонтальной проекции. Основная, жилая часть первого этажа называется дзира сахли, или саджалабо сахли. В отличие от хевсурского, мтиульский калоиани сахли в основном двухэтажный, где гумно кало располагается на втором этаже, т.е. на верхней террасе (Читая, 1953а). У указанных жилищных сооружений нет оборонительной функции. Они совмещают преимущественно хозяйственную и жилую функции.

На равнине Восточной Грузии традиционной формой жилища является эрдоиан-гвиргвиниани дарбази – дом с венцеобразным перекрытием, ярусами сужающимся кверху, и со светодымовым отверстием. В конце XIX в. указанный тип жилища, известный в научной литературе под термином дарбази, был еще довольно популярен в Восточной Грузии, в частности в Картли, Самцхе-Джавахети и Триалети (Чиковани Т., 1960. С. 14).

ВXIX в. наблюдается появление трех модифицированных разновидностей домов-дарбази из одного общего прототипа – картлури, цалкури (Триалети) и месхур-джавахури.

Вгрузинском комплексе зального типа, кроме непосредственно жилища

свенцеобразным перекрытием под общей кровлей в горизонтальной планировке бок о бок располагались бегели (амбар), марани (погреб), сатонэ (хлебопекарня), чардах-дерепани (коридор), сабдзели (мякинник) и босели (хлев) (Сумбадзе, 1984. С. 340). Венец, выложенный из коротких брусьев, опирался на два центральных дубовых столба высотой в 8 пядей – дедабодзи (букв.: мать-столб), стоявших на каменных подушках. Столбы постепенно расширялись кверху, достигая в обхвате четырех пядей. Они были украшены многочисленными астральными символами – бугаури – дисками солнца и луны, круговыми геометрическими орнаментами. Дедабодзи стояли друг против друга, на определенном расстоянии от стены. Между ними сверху параллельно друг другу прокладывались дубовые несущие балки, служившие для укрепления конструкции перекрытия, державшегося на пристенных столбах. Сами стены, как правило, в устройстве перекрытия не участвовали. В жилище указанного типа самым ответственным моментом было устройство венца гвиргвини. На квадрате, созданном перекрестной укладкой несущих балок и бревен, из хорошо оструганных коротких брусьев был выложен многоступенчатый, многогранный венец высотой около двух метров, пропорционально, конусообразно сужающийся кверху и завершающийся квадратным отверстием эрдо.

Следует заметить, что главным в жилище дарбази является его интерьер. В центре комнаты, прямо под эрдо, был устроен очаг – кера, фундамент которого создавали два параллельно установленных камня (размером в три пяди каждый), а верхняя часть была выкована из железа. Над очагом закреплялась жердь, к которой подвешивалась цепь для котла. Вблизи очага стояло

127

кресло главы семьи и мужская длинная скамья со спинкой. Женская скамья была ниже и стояла по другую сторону очага. На устроенных в нишах полках хранили одежду и различную домашнюю утварь. Следует сказать о встроенных шкафах – цало-ганджина, представлявших собой одну из характерных особенностей картлийских дарбази.

Другим большим ареалом распространения домов типа эрдоиан-гвир- гвиниани является Самцхе-Джавахети. Этот край известен не только многоотраслевым сельским хозяйством, но и традиционным высокоразвитым зодчеством. Для Самцхе-Джавахети были характерны два типа комплексов с плоским земляным перекрытием – простым и сложным, общность облика которых определяло жилое помещение – эрдоиан-гвиргвиниани дарбази. Простой комплекс включает карапани, дарбази и сабдзел-босели. В сложном комплексе под одним общим перекрытием представлены две жилые комнаты – дарбази и такаребиани ода, босели, сабдзели, пурнэ, сахеламбре, сацио, карапани и дерепани, связывающий все эти помещения.

Дарбази – квадратное помещение с земляным венцеобразным перекрытием, в центре которой находится очаг. Со временем очаг сменился пристенным камином. Вдоль стен располагались большие тахты. Вблизи камина, по его правую сторону, стояла тахта, предназначавшаяся для главы семьи – саупросо. Тахта напротив принадлежала следующему по возрасту брату или старшему сыну (или его домочадцам). Особенностью месхетинского жилищного комплекса являлось другое жилое помещение меньших размеров – такаребиани ода, именуемое также саджалабо. Здесь тахты располагались у продольных стен. Между тахтами, непосредственно у их нижней части, в стене был устроен камин, поверхность сводчатой арки которого нередко была украшена рельефным орнаментом. Конструктивной особенностью месхетинского дарбази является гвиргвини, опирающийся только на пристенные столбы и представляющий собой результат уже развитой строительной техники. У дарбази такого типа венец преимущественно был многогранным и в высоту подчас достигал 18–20 ступеней.

Третьим, сравнительно небольшим ареалом распространения жилища типа дарбази было Триалетское плато (Цалкинская долина), расположенное на высоте 1400–1500 м над уровнем моря и характеризующееся довольно суровым климатом. Распространенный здесь тип дома-дарбази относится к числу сложных комплексов сооружений эрдоиан-гвиргвиниани. Здесь, кроме комнаты, завершающейся непосредственно венцеобразным перекрытием, под общим потолком находились карапани, марани, сабдзели, босели и

зимнее жилище – ода так называемого лазского типа, с плоским земляным перекрытием. В Триалети были также широко представлены разновидности венцеобразного перекрытия. Поскольку для этого региона было характерно разведение крупного рогатого скота, то требовались хлева больших размеров. Поэтому в триалетском комплексе дома эрдоиан-гвиргвиниани босели занимал доминантное место.

С середины XIX в. до начала XX в. для селений Кахети были характерны дома следующих видов. В зависимости от строительного материала: мицури (земляные), цнули (плетеные), пицрули (дощатые), каменные, из сырцового кирпича и смешанных материалов. По форме перекрытия: плоские с небольшим уклоном, двускатные, четырехскатные. По конструктивной системе: стоечно-

128

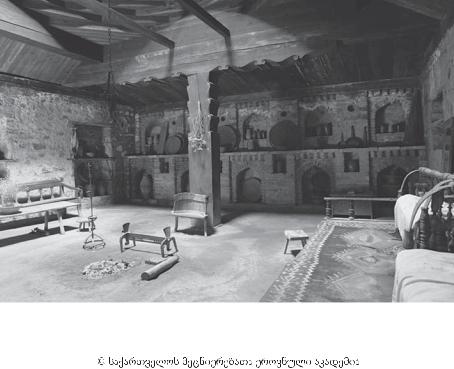

Интерьер дарбази

Месхети, XIX в. © ФЗЭНГ

балочные, каркасные с деревянными стенами, с несущей каменной стеной, смешанные, с венцеобразным перекрытием. По этажности: полуподземные, одноэтажные, двухэтажные. С учетом указанных факторов можно представить несколько конкретных типов домов: 1) гомури; 2) баниани/дарбазули; 3) цнули; 4) сырцовый; 5) пицрули; 6) квиткири; 7) современный двухэтажный дом.

Одна из примитивных форм жилища – гоми/гомури, первоначально представлявшая собой помещение для совместного проживания людей и скота. Позже (особенно с начала XX в.), с развитием скотоводства, наряду с гомури – хлевом сформировалось гомури как обособленное жилище человека.

Цнули сахли также является одной из самых распространенных разновидностей жилищ Кахети. Этот тип дома прошел несколько этапов развития. Плетеный дом имел четырехугольную или круглую планировку. В типологии жилищных сооружений кахетинский цнули сахли следует объединить с пацха, поскольку у них много общих признаков как в плане строительного материала, так и по конструкции и по форме. Пицрули сахли, по сравнению с цнули, был менее распространен и в основном встречался в лесистых местах. Пицрули сахли, согласно грузинской народной типологии жилищных строений, можно объединить в одну группу с мегрельским питапицара сахли и

имеретинским саджалабо сахли.

К середине XIX в. встречаются также квиткирис сахли (каменные дома на извести) – поначалу одноэтажные, сачихиани, а затем двухэтажные, с верандой, балюстрадой.

129

Каменный сачихиани сахли по своей форме и конструкции, а также по решению внутреннего пространства представляет собой оригинальное сооружение, точный аналог которого в Грузии, кроме Кахети, нигде не встречается. Сачихи или, как его называют, дерепани – открытая с одной стороны часть жилища с перекрытием (навесом), опирающимся на столбы (веранда). Самый ранний вариант сачихиани сахли – дом из досок, поскольку Кахети был краем, богатым древесным материалом. Интерьер этого дома прост: в центре, между двумя столбами, – шуацецхли (открытый очаг), пол земляной. Со временем сачихиани сахли трансформируется в каменный дом на извести (отсюда и название – квиткири). В боковом крыле сачихи строили печь (камин), поэтому он использовался как летняя кухня. В интерьере дома стены не облицованы, видна тектоника их елочной кладки – тевзипхури, благодаря чему ощущается своего рода контакт интерьера с внешним миром. Над земляным полом возвышался деревянный помост, именуемый тахти, который фактически служил как для лежания, так и для сидения. Жилищные сооружения Кахети с точки зрения планировочной структуры представляют собой однокамерное пространство, поделенное на функциональные зоны.

Для изучения строительной культуры Западной Грузии феодальной эпохи уникальные сведения содержатся в сочинении итальянского миссионера Дона Кристофоро де Кастелли (1625–1654), в котором наглядно отражена материальная культура того времени, характерные особенности хозяйства Имерети, Гурии, Мегрелии и Абхазии. Весьма интересны сведения о процессе строительства, о строительных материалах, видах строений, их расположении и пр. Самыми ранними и распространенными формами жилища в Западной Грузии считаются пацха (плетеный дом) и простейший джаргвали (бревенчатый дом). Первоначально пацха представляла собой строение круговой планировки, а затем – прямоугольной, соответственно, с конусообразным и двускатным перекрытием. В качестве кровельного материала использовалась солома, папоротник или осока. Пол пацхи был земляной, посередине располагался очаг шуацецхли. Для теплоизоляции стены изнутри обмазывали глиной. Строительство пацхи не было сопряжено с особыми трудностями и не требовало высокого профессионализма. Джаргвали представлял собой сравнительно более прочное, бревенчатое сооружение с двускатной крышей, земляным полом и центральным очагом-кера. Материал для строительства пацхи, а именно прутья, колья, приносили из леса. Из орудий применялись разного рода топоры (квага, цули, хелечо), деревянные молоты и т.д. Высота пацхи составляла 2–2,5 м (Материалы по истории кустарного промысла…, 1976. С. 39).

Одной из распространенных форм жилища в XIX в. было строение четырехугольной планировки, с двухили четырехскатным перекрытием, с земляным полом, недифференцированной жилой площадью и очагом в центре. В Имерети такое сооружение известно под названием саджалабо сахли. Указанный тип жилища представляет собой уже обособленный комплекс.

Имеретинский саджалабо сахли, аналогичный ему мегрельский боквиани сахли и подобные им формы жилищ характеризуются обособленностью жилых и хозяйственных помещений в усадьбе. Бревенчатое жилище

130

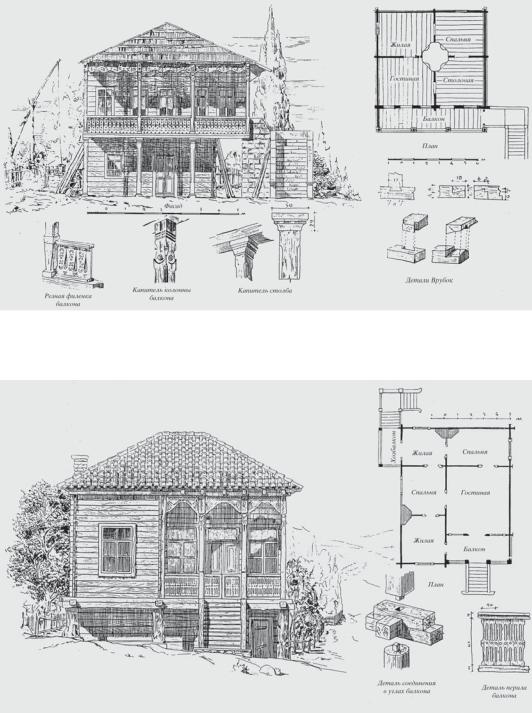

Жилой дом

Имерети, конец XIX в.

Гараканидзе, 1959

Жилой дом

Гурия, вторая половина XIX в.

Гараканидзе, 1959

131

Жилой дом ода

Имерети, начало ХХ в. © НМГ. ЭФ 4-66-7

(джаргвали) постепенно сменилось дощатым (пицрули). Появился питапицари, в дальнейшем претепевший трансформацию, известную в двух вариантах: ода-сахли и ачарули (аджарский дом).

Ода-сахли возник относительно недавно и широко распространился во второй половине XIX в. Его основные типологические признаки: расчлененная площадь, состоящая из трех или более комнат преимущественно квадратной формы, расположенных в два ряда, широкая открытая веранда со стороны фасада. Ода освещается через широкие застекленные окна, отапливается камином, нередко украшенным растительным орнаментом. В доме имеются складные деревянные перегородки, которые убираются, если необходимо объединить пространство двух-трех комнат. В домах подобного типа подсобные хозяйственные помещения вынесены за пределы жилого комплекса и представлены как самостоятельные постройки – самзади сахли (кухня), функции которых часто выполнял старый тип жилища –

саджалабо.

На протяжении длительного периода времени создавались и формировались канонические типы традиционного жилища. Направление и характер их развития были обусловлены взаимодействием экономических, политических, технологических, социальных и эстетических факторов. Формы и типы жилищ претерпели определенные изменения, однако эти преобразования не были единовременными. Каждый следующий период вносил свои коррективы, продиктованные уровнем общественно-экономического развития.

132