ГОНЧАРСТВО9

Многоотраслевое хозяйство Грузии обуславливало потребность в широком ассортименте посуды для хранения продуктов животноводства, земледелия, виноградарства и т.д. На протяжении веков создавались и формировались виды грузинской глиняной посуды разного назначения. Грузинская народная керамика привлекает внимание как с социально-экономической точки зрения, так и с точки зрения ее самобытности; ей присущи изысканность и строгость форм, высокая техника и культура исполнения, чему способствовали богатство и специфические особенности местного сырья и многовековые традиции гончарного ремесла. Современное грузинское народное керамическое производство, можно сказать, отразило поступательное развитие этой отрасли, воплотив в себе характерные черты почти всех ее разновидностей и сохранив в сокровищнице национальной культуры устоявшиеся, выдержавшие испытание временем формы керамики.

В Грузии известно множество очагов керамического производства: в Восточной Грузии – Бодбисхеви, Анага, Вакири (Кизики), Телави, Руиспири, Икалто, Велисцихе (Шуа Кахети), Ниноцминда (Гаре Кахети), Тбилиси, Мцхета, Арагвиспири, Цхавати, Гори, Меджврисхеви, Ахалкалаки (Каспский район), Ванати, Дманиси (Картли); в Западной Грузии – Шроша, Сацабле, Макатубани, Гезрули, Джокоети, Бослеви, Дидципела, Чхараули, Риони, Варцихе (Имерети), Нагомари, Ацана, Акети (Гурия), Саирме (Лечхуми), Они, Шеубани, Лачта (Рача), Намиколово, Гурдземи (Самегрело), Хуцубани (Аджария) и т.д.

В известных гончарством центрах Грузии представлено широкомасштабное керамическое производство. Несмотря на различие техники изготовления и своеобразие форм изделий, однозначно можно заявить, что почти все отрасли керамического производства, зафиксированные на территории Грузии, восходят к одному общему началу.

Изначально гончарное ремесло было женским занятием. Женщина без всяких специальных орудий и гончарных кругов вручную делала нужную в хозяйственном обиходе посуду. С внедрением ручного гончарного круга этим ремеслом стали заниматься мужчины, хотя в Грузии (как и в других регионах Кавказа) до недавнего времени можно было встретить женщин-гончаров. В современной Грузии гончарство считается мужским ремеслом, традиционно передающимся в семье из поколения в поколение, от отца к сыну.

На поиски подходящей для изготовления посуды глины обычно отправляются несколько человек. Опираясь на эмпирические знания и опыт, гончары распознают свойства глины. Наилучшей (наиболее чистой) считается глина, извлеченная из глубинных слоев почвы. Добытая в разных местах глина отличается своими свойствами, поэтому гончар непременно учитывает их при изготовлении того или иного изделия. Нередко керамическое производство требует изменения естественных свойств глины; особенно это касается искусственного изменения степени ее пластичности. Например, с целью отощания глины в процессе обработки в нее добавляют непластичный материал (шамот, песок) (Бочоришвили, 1949. С. 90), что повышает техническую

9 © М. Зандукели

392

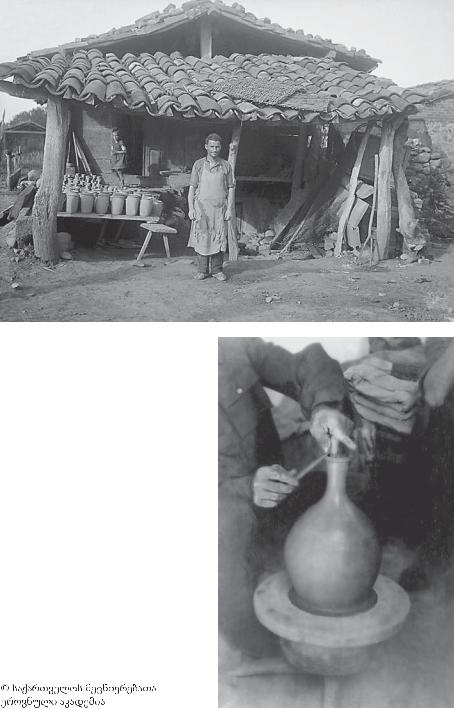

Гончар из с. Руиспири

Кахети, Телавский район Экспедиция Е.М. Шиллинга. 1938 г. © МАЭ РАН. № И 1789-126

Изготовление глиняного кувшина

Кaxети, 1960-е годы © ФЗЭНГ

393

прочность, спекаемость и огнеупорность глины, защищающие ее во время обжига от деформации. Некоторые сорта глины не нуждаются в отощании, поскольку вполне пригодны для конкретного вида работ.

Гончарную глину разминали ногами. Такой метод обработки имеет давнюю традицию, которая по сей день сохранилась в известных центрах производства керамики. В некоторых краях Грузии поиски и выбор глины, ее выкапывание, транспортировка и обработка считались функциями женщины. Замешивание глины в народе сравнивают с замешиванием женщиной теста. Более того, в некоторых местах Грузии замешивание гончарной глины мужчиной считалось постыдным для него делом. Женщины мяли, месили глину в основном пятками ног до тех пор, пока глина и песок не превращались в однородную массу. Сегодня глину кое-где месят самодельными машинами, что ощутимо облегчает труд гончара.

Для изготовления глиняной посуды в Грузии используют гончарный круг, именуемый в разных уголках страны по-разному: моргви, борбали, цибрути. В народном керамическом производстве сегодня применяют гончарный круг двух типов: первый, простой – ручной и более сложной конструкции – ножной круг. В западногрузинской этнографической действительности ножной гончарный круг не фиксируется. Всюду (Самегрело, Имерети, Гурия, Лечхуми), где имеем дело с применением в гончарстве мужского труда, использовался и поныне используется исключительно ручной гончарный круг (Тодуа, 1975. С. 59). Ручной круг моргви используется также в некоторых районах Восточной Грузии.

Процесс изготовления посуды сложен и многообразен. Издревле существовало два способа изготовления посуды: из одного глиняного комка-скаты- ша (гунда) или нескольких комьев-жгутов (сурсали/сорсали) – жгутовый, или ленточный способ, что было обусловлено разными свойствами глины. При изготовлении посуды из сурсали гончарный круг моргви вращали взад-вперед (по и против часовой стрелки).

Основные приемы изготовления всех типов посуды в большинстве случаев идентичны: начинают с лепки и закрепления дна (основания) посуды на гончарном круге; посредством комьев-сурсали садзире мица (дно) при вращении круга постепенно поднимают по бокам, выводя туловище изделия; параллельно его оттачивают и зачищают деревянными орудиями (стеками). Следующий этап – налепляют горло предмета, после чего устью придают желательную форму. Наконец, к посуде прикрепляют ушко одним концом к горлу, другим – к туловищу, и готовую посуду срезают с круга. При изготовлении посуды из одного комка глины последний подвергается следующим манипуляциям: комок несколько уплощают и налепляют в центре круга, в процессе вращения круга его углубляют посередине, затем ловкими движениями пальцев рук его поднимают и опускают, формуют и т.д.

По характеру изготовления и внешнего убранства в Грузии различают два основных типа глиняной посуды: красная (неглазурованная) и глазурованная. Декорированию глиняных изделий грузинский народ всегда придавал особое значение (Джавахишвили И., 1965. С. 63–64).

В керамических глинах Грузии содержатся примеси железа; в зависимости от его концентрации после обжига посуда приобретает красный цвет разной интенсивности, вследствие чего эту посуду в народе называют красной.

394

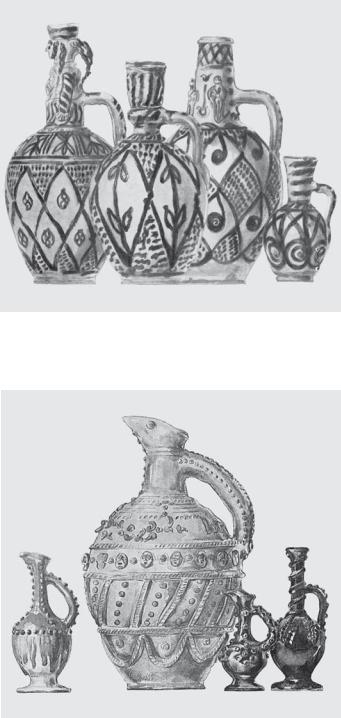

Керамические сосуды гозаури (Картли); чапи, хелада (Кахети) Середина XX в.

Бедукадзе, 1964а

Керамические сосуды сура, гозаури, чинчила

Имерети, ХХ в.

Бедукадзе, 1964а

395

В разных уголках страны глиняная посуда имеет разную окраску (из-за количества содержащегося в ней железа и других минералов): от светло-красного до насыщенного буро-красного цвета, розоватый, желтоватый и сероватый оттенки. Красная посуда бывает либо гладкая, либо орнаментированная; орнамент на этой посуде получают посредством росписи ангобом (красящей глиной) и насечения палочкой (дощечкой).

Использование ангоба в грузинской керамике имеет древнейшую традицию (Куфтин, 1941. С. 79; Джапаридзе В., 1956. С. 11; Гагошидзе, 1970). Этот краситель имелся не во всех центрах керамического производства, поэтому мастерам порой приходилось везти его издалека. Для росписи краску готовит сам гончар: в глиняную миску засыпается небольшое количество порошкообразного ангоба и заливается водой до консистенции кашицы. Для получения черного или коричневого ангоба в него в разных пропорциях добавляют марганец. В разных краях Грузии ангобом наносят разноцветные и разнообразные орнаменты. Для украшения посуды гончары используют также ручную палочку для выведения рельефных полос на уже ангобированной поверхности. Полосы делаются путем насечения на сырой глине. Этот прием декорирования известен с давних пор (Гобеджишвили, 1952. С. 39; Кверфельдт, 1947. С. 30, 32). На грузинской керамической посуде орнамент, выполненный обоими приемами, имеет геометрический характер. Сюжетные рисунки, изображения растений, птиц, людей практически не встречаются.

Древнейшую традицию имеет в Грузии также и искусство глазурования глиняной посуды. Местная глазурованная посуда, датированная еще VIII– VII вв. до н.э., обнаружена в результате археологических раскопок в Триалети и Мцхета. Массовый характер производство посуды этого типа приобрело в XI–XVI вв. Сохранившееся и засвидетельствованное в грузинском быту производство глазурованной посуды подтверждает преемственность древних традиций.

Посуда, предназначенная для покрытия глазурью, должна быть сделана из красной глины. Обожженную посуду покрывают растворенным в воде оксидом меди, или окалиной, после чего поливают глазурью и заново обжигают. Глазурованная керамическая посуда отличается от красной посуды не только искусством покрытия глазурью и техникой обжига, но и разнообразием видов. Глазурованная посуда характеризуется богатой цветовой гаммой: черная, белая, коричневая, зеленая, желтая, бирюзовая, серая, розовая, красная, с медовым отливом. Для получения различных цветов глазури гончары используют соединения разных веществ: толченое стекло, оксид меди, марганец, свинцовый сурик, поташ, кварцевый песок, шпат. Приготовление смесей требовало от гончара точного соблюдения пропорций, что в свою очередь опиралось на выработанные веками навыки и опыт. Посуда для хранения молочных продуктов, пищи, варенья и солений непременно должна была быть глазурована с обеих сторон, а посуда для воды и вина – только снаружи.

После формовки посуды идет процесс просушки. Опытные гончары знают, что его не стоит ускорять, напротив, надо исключить нежелательное движение воздуха, сквозняки, резкие перепады температуры во избежание ломкости и деформации изделия и его неравномерного высыхания.

Печь для обжига посуды называется кура, сацвави. Печь для обжига красной глиняной посуды – двухэтажное строение четырехугольной или круглой

396

Красная керамика

Картли, ХХ в.

Бедукадзе, 1964б

Гончарная печь (разрез)

Имерети, конец XIX в. Рис. О. Кониашвили, 1970 г. © НМГ. ЭФ 14-9

формы. В Восточной Грузии, в зоне с сухими почвами, печь выкладывают из булыжного камня на глиняном растворе; она почти полностью находится

вземле, открыто только смотровое отверстие для закладки топлива (дров) – твалееби. На первом этаже печи разводят огонь, а второй этаж – ца – предназначен для загрузки посуды. В Западной Грузии, из-за высокой влажности почвы, печь строят над землей, редко – наполовину врытой в землю, из камня, саманного и обожженного кирпича. В печь посуда вставляется с переднего открытого ходка, который затем наглухо замуровывается кирпичной кладкой. Опытный мастер помещает посуду в печь таким образом, чтобы огонь хорошо и равномерно воздействовал на все предметы.

Печь для обжига глазурованной посуды значительно отличается по конструкции. Она имеет круглую форму, выстроена в земле и перекрыта двускатной черепичной крышей; по углам проложены дымоходные трубы – дуткашеби. В центре венца оставлено отверстие – бани. На первом этаже находится топка, на втором укладывают посуду. Эти два этажа отделены друг от друга горнилом с толстой трубой посередине для выхода огня. В стенах такой печи устроены стойки из 2–3 рядов клиньев наподобие ниши, на которые ставят обжигаемую посуду.

Взависимости от специфики хозяйства керамическая посуда подразделяется на группы по назначению, каждая из которых объединяет изделия определенных размеров и формы. Гончары делали необходимые в быту изделия всех типов: для воды, вина, молочных продуктов, зерновых культур, кухонную посуду и пр. Форма и размеры посуды соответствуют ее функциональной специфике. Продукция передовых грузинских центров производства глиняной посуды – имеретинские квеври (большие винные кувшины) и изделия цхаватского гончарства – выходит за пределы местного потребления и благодаря изяществу исполнения пользуется большой популярностью и спросом и

вотдаленных от этих центров районах страны.

Меквевреоба (производство квеври) – одна из важнейших отраслей керамического производства. Квеври испокон веков применялись в Грузии для изготовления и хранения вина. Трудно найти в Грузии средневековое городище или селище, где не было бы марани или отдельных квеври (Абрамишвили и др., 1975. С. 95). Из посуды для вина в Грузии зафиксированы тагари разной формы и вместимости (Бочоришвили, 1949. С. 112), которые в Имерети называют исарна (Какабадзе Б., 1981).

Среди квеври выделяют сосуды сравнительно малой вместимости – коцо, которые по размеру меньше квеври, но больше кока (вмещают до 30– 40 л) и предназначены для содержания вина и водки. Согласно толкованию С.-С. Орбелиани, «квеври – это черепичный (глиняный) чури, а коцо – малый чури» (Орбелиани, 1949. С. 372, 374). Спрос на квеври особенно высок был в винодельческих равнинных регионах, а коцо – в горных районах, поскольку в него, кроме вина, заливались популярные среди горцев водка, пиво и сусло. В Грузии всегда изготовляли и сегодня изготавливают квеври разных размеров. Наряду с коцо емкостью 10–12 л в быту встречаем посуду вместимостью до 300–400 л. Посуду больших размеров делали главным образом в Кахети и Имерети.

Кувшины-квеври, как вообще любая другая вместительная посуда, изготовлялись в мастерских, защищенных от солнца и ветра. Процесс их изготов-

398

ления везде начинался на вращающемся ручном гончарном круге – моргви. Гончар одновременно работал над 20–40 кувшинами, поочередно переходя от одного к другому. На круге лепится только основание квеври, которое, обсушенное, переносят на низкий стул с круглым вырезом посередине. Квеври

свозведенными до определенной высоты боками ставят на отведенное ему место, где завершается процесс его изготовления. Для обжига просушенного квеври во всех уголках Грузии применяется одноэтажная четырехугольная печь. Меквевреоба наиболее распространена в Земо Имерети. Благодаря высокоразвитому виноградарству и виноделию меквевреоба в Грузии не теряет актуальности.

Тоне (торне) – посуда цилиндрической формы для выпечки хлеба, с древнейших пор распространенная в Закавказье и Передней Азии. Она засвидетельствована на равнине Восточной Грузии и в некоторых зонах Западной Грузии (Читая, 1951. С. 379, 384). Тоне делали почти во всех краях Грузии, как женщины, так и мужчины, но в основном это было женским занятием. Обжиг тоне обычно осуществляется по частям: поделенная на 2–3 куска, она обжигается в печи вместе с другой посудой. Глинозем для изготовления тоне преимущественно добывается локально, в окрестностях села, в нижних слоях почвы. Глины на нее нужно больше, чем песка. Количество песка в пропорциональном соотношении рассчитывается исходя из свойств глины. Чтобы тоне не потрескалась, в садзире тиха – глину, предназначенную для выработки дна посуды, примешивали конский волос или солому. Тоне изготавливается путем дасурсалеба/дасорсалеба и шемокна, т.е. в процессе вращения круга удлиненные глиняные сурсали прилепляют вокруг дна для поднятия стен и выведения тулова. И в селе, и в городе принцип изготовления тоне один – диаметр дна должен равняться высоте стенок.

Впрошлом тоне были полностью врыты в землю, позже их стали устанавливать над землей, что значительно облегчило пекарям процесс выпечки хлеба. В горах Грузии, наряду с тоне, функционировали и пурне (пекарня).

К категории строительной керамики относятся кирпич, черепица, изразцы, водосточные трубы и пр. Как явствует из археологических исследований, в Грузии существовала развитая традиция производства строительной керамики. Обожженный кирпич грузины начали применять в строительстве

сVI в. до н.э. К концу I тыс. до н.э. наряду с кирпичом распространилась и черепица. С этой точки зрения заслуживает внимания археологический материал, обнаруженный в Мцхета, Урбниси, Каспи, Рустави и других местах (Апакидзе, 1959б. С. 10). Большой популярности кирпича и черепицы способствовали наличие богатой сырьевой базы для этой отрасли производства, дешевизна необходимых сооружений и приспособлений, простота способов изготовления этих изделий. С 1850-х годов производство кирпича и черепицы распространилось почти во всех краях Грузии. Это дело оказалось в руках частных предпринимателей, имевших достаточное количество земельных угодий и средств для того, чтобы строить предприятия и нанимать рабочих и мастеров (Хоштария, 1966. С. 109). Эти предприятия представляли собой мастерские, в каждой из которых работали 3–5 человек. Если запасы глины в близлежащей местности иссякали, владелец такого «завода» (кархана) переносил его на новое место. Как правило, предприятия по изготовлению кирпича и черепицы устраивались на окраинах городов, где возникали новые

399

поселения. Рост городов в значительной мере обусловил повышение спроса на строительную керамику, что повлекло расширение кирпичного и черепичного производства.

Первоначально в Грузии делали квадратный тонкий кирпич картули агури (грузинский кирпич). Его изготовление было достаточно трудоемким делом, требовавшим больших затрат времени и усилий. Форма современной грузинской черепицы, по всей вероятности, возникла в результате синтеза старинных плоских черепиц с загнутыми краями и узких желобчатых черепиц. Толстостенные черепицы больших размеров нужны были при прежнем типе строительства, но после того, как сводчатые перекрытия сменились крышами деревянной конструкции, возникла потребность в их замене легкой черепицей (Джаошвили, 1958. С. 107).

Кирпич и черепицу изготавливал обычно один и тот же мастер. Горшечная глина не подходит для изготовления кирпича и черепицы; для кирпича и черепицы тоже нужна разная глина. Горшечная глина должна быть жирной, черепичная – чуть более тощей, а кирпичная – еще более тощей. Специалист без труда может определить свойства глины на ощупь и на глаз. Глиняную массу поначалу разминали ногами. Иногда мастер прибегал к помощи лошади: размокшую глину помещали в большую бочку с железными зубьями, которые при движении лошади вращались, размешивая глину. Замешанная глина механически выходила через дверцу в бочке, установленную на возвышенном месте, и ее переносили на специально подготовленную доску. Обработанное руками глиняное «тесто» закатывали в комья (шарики) определенной массы. Из каждого такого кома делалась одна черепица. Черепица формовалась в деревянной, реже в стальной форме.

Первый этаж печи предназначался для разведения огня. Черепица распределялась на обоих этажах печи. Печь непрерывно топили двое суток. Если огонь полыхал прозрачным, светлым пламенем, это означало, что черепица уже обожжена.

Замес кирпичной глины происходил тем же способом, что и черепичной, с той лишь разницей, что в первом случае требовалось меньше времени, и формование кирпича было сравнительно проще. Глиняная масса, предназначенная для изготовления четырех кирпичей, помещалась в двуушную деревянную форму с четырьмя гнездами, устланными шламом, и выравнивалась плоской деревяшкой (или скалкой). В ясную погоду формы выносили из помещения, и, перевернув вверх дном, вынимали из них кирпичи, которые оставляли для просушки под открытым небом. Кирпичи укладывали штабелями. Когда кирпич подсыхал с одного бока, его ставили другим боком, чтобы он просох полностью. Печь для обжига кирпича была по объему больше черепичной; в нее помещалось больше кирпичей, и для обжига требовалось больше времени. Изготовление кирпича и черепицы начиналось в мае и продолжалось до ноября. Зимой и ранней весной рабочие были заняты в семье хозяйственными делами.

Искусство мастера определяли по достоинствам его продукции. Хорошему специалисту доверяли; поэтому он только принимал заказ, а за готовым изделием заказчик приходил сам с арбой. Иногда мастеровые сами изготовляли продукцию и заботились о ее сбыте. В поисках покупателя они ездили по селам, предлагая и расхваливая свой товар.

400