(аршин), эджи (час движения верблюда, примерно 6–7,5 км), тарсархи, агаджи (час верховой езды, около семи верст), кепи (лист, две страницы), шолти (плеть), мицаи (пахотная земля в 60 дней), канаи (пашня), дгиури/дгиса (поденная пашня). Некоторые из этих терминов употребляются и сегодня. Для обмера земель в XIX–ХX вв. еще встречаются старые единицы мер, например, сабели-токи (веревка). В Кахети сабели равняется 10 саженям. Дгиури, дгиса – мера площади в Восточной Грузии; это пашня (земля), которую один гутнеули (главный плугарь с погонщиками и тягловой силой) может вспахать за один день; в разных районах эта единица варьировала. Дгиури рассчитывали как по грузинской системе поденной пашни (16 сабели), так и по русской системе (20 сабели), что составляет примерно полгектара. Гутнеули или модгами (супряга, т.е. объединение, сотоварищество нескольких гутнеули) могли вспахать пашню дгиури за один день, за полдня или полтора дня. Как мера земли этот термин впервые упоминается в Мцхетской грамоте 1546 г. (Джавахишвили И., 1925а. С. 138). Термин кабдо (доска-волокуша, прикрепляемая впереди бороны) используется для обозначения единицы обмера земли и орудия для разрыхления комьев земли, синонимичного термину парцхи (борона). «Одна кабдо – это проход плугом 5–6 раз». Кабдо как единица обмера земли зафиксирована только в Сигнахском районе и равна 12 пядям, 1 сажени, 1 аршину, 3 вершкам. Гутани (плуг) как мера земли упоминается в грамоте монастыря Шио-Мгвиме 1250–1260 гг. и в «Дастурламали» (Вахтанг VI, 1886. С. 138). По документам XIII в., гутани – единица обмера земельной площади, вспахать которую один гутнеули мог в течение рабочего дня. В памятнике грузинского права XVIII в. «Дастурламали» понятия гутани и гутнеули уже идентичны (Джавахишвили И., 1925а. С. 139). Единица площади кцева (дневная запашка) в письменных памятниках Западной Грузии появляется довольно поздно. В купчей 1805 г. «кцева – это 30 на 30 мхари (саженей)» (900 кв. саженей) (Джавахишвили И., 1925а. С. 139).

В горах Восточной Грузии единицы меры земли в разных общинах имели разные названия. Например, в Хевсурети дгиури – это площадь, которую можно вспахать за один рабочий день хевсурской сохой. Меньшей единицей было нахевари дгиури далалва (четверть дгиури), иначе говоря, 4 далалва составляли 1 дгиури (Джалабадзе Г., 1986. С. 126). Приусадебный земельный участок измерялся и в саженях. Сажень равнялась трем аршинам.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ ОРУДИЯ7

РУЧНЫЕ ОРУДИЯ

На территории Грузии обнаружены земледельческие орудия эпохи неолита: каменные мотыгообразные, киркообразные и сохообразные орудия (Джапаридзе О., 1991. С. 62–63), вкладыши жатвенных ножей (Небиеридзе, 1986. С. 43). Наряду с орудиями из оленьих рогов и костей крупного рогатого скота они являются прототипами орудий эпох бронзы и железа, на местное производство которых указывают находки форм для их отливки (Археология Грузии, 1992. С. 36, 42, 45, 47, 253, 254, 280).

7 © Н. Брегадзе

253

Сразвитием земледелия совершенствовались и средства производства,

втом числе ручные орудия разной формы, размера и назначения. Встречаются использовавшиеся в полеводстве простейшие деревянные заостренные, клинообразные или плосколезвийные орудия (чеки), а также орудия с металлическими лезвиями (Читая, 1959. С. 152). Основными и практически остававшимися без изменений были мотыга, лопата и кирка с деревянными рукоятками и железным лезвием.

Мотыга (тохи) – универсальное орудие, приобретшее с развитием земледелия и общественного быта новые функции, вследствие чего появились его модифицированные варианты. Основное назначение – обработка земли – мотыга сохранила и после возникновения пахотных орудий. Она поныне незаменима. В Грузии выделяются два основных типа мотыг со своими подтипами. Первый тип – картлийская мотыга (картлури тохи) с четырехугольной широкой рабочей частью, предназначенная главным образом для работы на равнине. Эта мотыга и ее подтипы применялись для выполнения тяжелых работ: при подсечке (расчистке зарослей), при вторичном мотыжении кукурузы и т.д. Второй тип – имерули тохи (имеретинская мотыга) – имел треугольный клинок с заостренными краями. Она сравнительно легкая, пригодна для обработки каменистой почвы. Ее использовали для высева проса и пшеницы после уборки кукурузы, а для прополки проса и гоми (итальянское просо) использовали ее подтип – короткое и узколезвийное орудие кеко, удобное для выкорчевывания корневищ кустов и деревьев, т.е. оно совмещало и функцию кирки (Рехвиашвили, 1953а. С. 155). Мотыга с раздвоенным лезвием, края которого в месте деления наварены сталью по старому народному методу, по качеству превосходит мотыгу, отделанную сталью по новому методу, когда стальную пластину припаивают к тыльной стороне мотыги (Рехвиашвили, 1953а. С. 166, 167).

Изделие местных кузнецов – картули бари (грузинская лопата, заступ) – орудие с широким заостренным клинком, насаженным на деревянную рукоятку. Справа от рукоятки, внизу, для удобства работы над клинком сделан выступ для упора ступни. Лопата используется в подсечном земледелии, при оросительных работах на террасах и т.д. (Джалабадзе Г., 1990. С. 57).

Широко распространены были комбинированные (с двумя рабочими частями) орудия, в том числе кирка и киркообразные орудия, различающиеся формой лезвий и своим функциональным назначением (Сонгулашвили, 1959. С. 11, 12, 98–101).

Большое количество земледельческих орудий, а также обозначающих их терминов в грузинском языке свидетельствуют об интенсивном характере земледелия на территории Грузии с древнейших времен. Эти термины составляют основной словарный запас грузинского языка (Джавахишвили И., 1930. С. 215; Читая, 1959. С. 158).

ПАХОТНЫЕ ОРУДИЯ

Грузия поистине является музеем исторического развития пахотных орудий (Джавахишвили И., 1930. С. 168, 169, 174). В грузинском быту зафиксированы все ступени последовательного развития этих орудий. Среди них простейшим является «чиркающая почву» соха – кавцера, прототипы которой,

254

сделанные из оленьих рогов, обнаружены на территории Восточной Грузии

вслоях эпохи энеолита и ранней бронзы (Чубинишвили Т., 1973б. С. 17, 18; Джавахишвили, Глонти, 1962. С. 45; Археология Грузии, 1992. С. 109–111, 253, 267). Обнаруженные в Западной Грузии целиком вытесанные из дерева пахотные орудия эпохи ранней бронзы (Археология Грузии, 1992. С. 245–246) и фрагмент кожи с изображенной на нем сценой пахоты, также относящийся к эпохе ранней бронзы (Дзидзигури Л., 2000. С. 165, 166, табл. XXII), наглядно свидетельствуют о том, что в земледелии уже тогда применялась тягловая сила. Тот факт, что один и тот же корень термина угели (упряжь, ярмо) употребляется в грузинском, мегрельском и сванском языках (Читая, 1997а. С. 148–150), говорит о древнем происхождении этого слова и обозначаемого им объекта.

Сохранение в быту развитых вариантов яремного орудия кавцера (оно состояло из длинного, доходящего до ярма дышла, штыря, лемеха и рукоятки) и разных видов пахотных орудий (включая высокоразвитый большой грузинский плуг – диди картули гутани) обусловлено как разнообразием природных условий (рельеф, климат, почвы) регионов Грузии, так и обилием культурных растений и форм земледелия.

Изучение комбинаций главных частей пахотного орудия (деревянные: кусли – отвал, мхари – грядиль, хелна – дышло) позволяет проследить его поэтапное развитие. Первоначальным видом пахотного орудия была безотвальная соха кавцера, высеченная из цельного дерева, в которую впрягалась пара быков; со временем эта соха усовершенствовалась благодаря добавившемуся железному лемеху – сакветели. Функция кавцера – первичная обработка, га- чра-гацера («черчение», поверхностная вспашка) целинных и переложных («отдохнувших») земель, которые затем будет разрыхлять также работающая за счет одной пары тягловой силы куслиани сахвнели ачача – легкий плуг с отвалом, применяемый преимущественно в горных районах для обработки мягких почв, для поверхностной вспашки или разрыхления вспаханных под яровые посевы земель.

Отвал и грядиль одной разновидности пахотного орудия вытесаны из цельного куска дерева. Древнейший вариант этого орудия датирован эпохой ранней бронзы. У другого вида орудия грядиль изогнутым концом вставлен

вотвал. Постепенное усовершенствование отвала такого орудия привело к высшей ступени его развития – рачули сахвнелис парплиани кусли (отвал с крылом рачинского плуга), у которого нет аналога среди пахотных орудий других народов. Уникальный овальный отвал рачинского плуга одновременно разрывает, переворачивает пласт почвы и измельчает (крошит) комья земли. Это орудие примитивной конструкции в условиях горного земледелия выполняет функцию гутани (плуга). Вместе с тем овальный отвал с крыльями плуга-ачача является предшественником крыла плуга-гутани и на несколько веков опережает сравнительно новое приобретение европейского пахотного орудия – овальное крыло (Читая, 1997а. С. 89–126; 1941. С. 375).

Более совершенный тип – отхмхриани сахвнели (четырехкорпусный плуг) – известен с первой половины I тыс. до н.э. Его прямой грядиль вставлен в дышло, в которое впряжено 2–4 пары быков. В дальнейшем это орудие стало частью пампалакиани (пампалаки – деталь ярма) сахвнели – сложного пахотного орудия, снабженного оралом, лемехом и крыльями (плуг-эрквани)

255

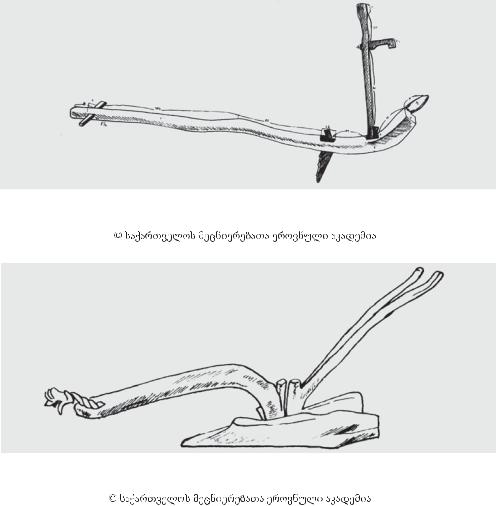

Тушинский плуг тушури кавцера. Начало ХХ в.

© ФЗЭНГ

Двуручный плуг орпарплиани гутани. Начало ХХ в.

© ФЗЭНГ

(Читая, 1960а. С. 61). Придатком короткого грядиля является какучи (цецена), который ползет по земле, регулируя движение грядиля на участке с неровным рельефом (Читая, 1960б. С. 4).

Орхела – грядильное пахотное орудие с коротким, не доходящим до дышла ярмом, деревянным крюком, лемехом и двойной рукояткой. Ее поднятием и опусканием пахарь регулирует глубину вспашки. Такой же результат достигается путем перемещения вверх-вниз соли – клина, вставленного между отвалом и грядилем (Брегадзе Н., 1964а. С. 169–170).

Значительное место среди грузинских пахотных орудий занимает месхури джилга (месхетинский резцовый плуг), в который обычно впрягали 4–5 пар быков. Это усовершенствованное четырехкорпусное орудие, кроме приподнятого кверху отвала, имеет также шолт-гердз-гогореби – передковые колеса, подвижность оси которых облегчает работу тягловой скотине. Джилга предназначен для глубокой вспашки и адаптирован к местным условиям. За счет глубины вспашки улучшалось плодородие земли, что обеспечивало высокую

256

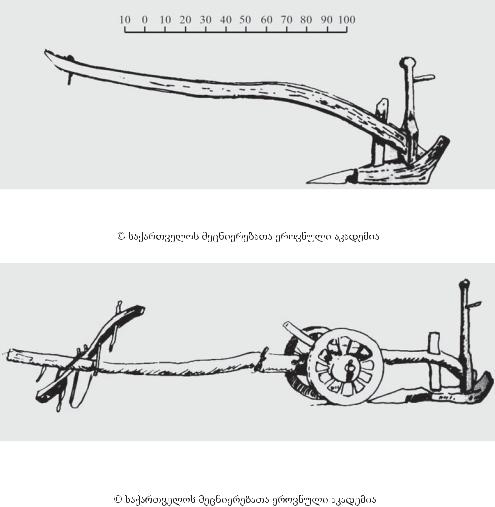

Плуг арона. Середина XIX в.

© ФЗЭНГ

Плуг джилга

Месхети, начало ХХ в. © ФЗЭНГ

урожайность посевов (Бериашвили, 1973. С. 142–150; Джалабадзе, 1986. С. 204). С периода Средневековья джилга был основным орудием в Квемо Картли и Самцхе-Джавахети. О значимости джилга свидетельствует его изображение на могильных плитах (Джалабадзе, 1986. С. 30).

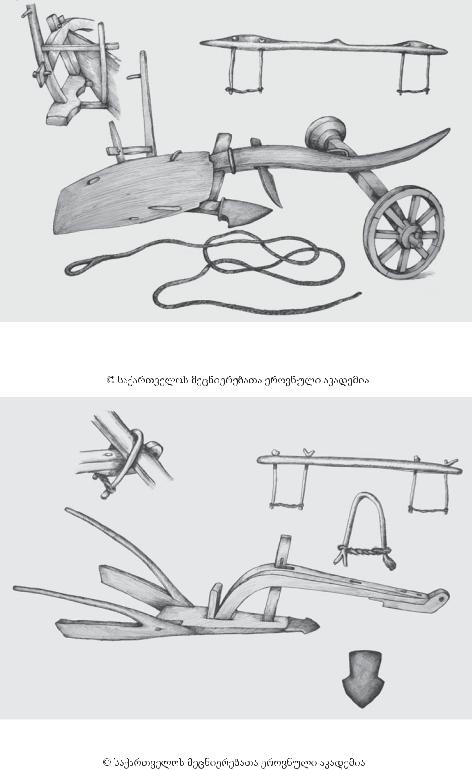

Высшей ступенью развития грузинских пахотных орудий является диди картули гутани (большой грузинский плуг), имеющий пампалак-гогореби – крылья и колеса. Его составные части – это элементы материальной культуры, появившиеся и развившиеся на местной почве. Картули гутани предназначен для зяблевой и весенней обработки тяжелых почв под посевы яровых культур; он оставляет глубокую пропашку – до 50–60 см, переворачивая пласт почвы и разрыхляя крупные комья земли. На равнинных угодьях Картли и Кахети он незаменим. Его применяли и в Самцхе-Джавахети, и в Имерети. Его специфическая особенность – овальный отвал, асимметричный лемех (резец), крыло с колесами разных размеров, что облегчало труд подъяремных волов. У этого плуга есть также мруде мхари (изогнутый грядиль), располо-

257

Диди гутани – большой плуг

Картли, начало ХХ в.

© НМГ. ЭФ 39, 10-64-13

Тушури орхела – двуручный плуг. Начало XX в.

© НМГ. ЭФ 39, 10-64-15

258

женный в двух плоскостях и способствующий равномерному распределению тягловой силы; изогнутый грядиль на фабричных плугах появился только в XIX в., тогда как большой грузинский плуг известен с XI в. Асимметричный резец этого плуга засвидетельствован в Грузии Гильденштедтом в XVIII в. (Читая, 1960б. С. 6–7). Диди гутани требовал трудового объединения: одна только рабочая часть этого плуга – сошник и резец – весила 20 кг, поэтому для управления им требовались 6–12 пар быков, гутнисдеда (главный пахарь), четыре мехре (погонщики волов) и несколько сопроводителей (подсобных рабочих), для плужных ремней требовалась кожа семи буйволов (Читая, 1949. С. 368–379).

В1860-е годы по аналогии с большим грузинским плугом был создан его улучшенный вариант, мухранули гутани (мухранский плуг), у которого отвал, дышло, крыло и крюки были железными. Такой плуг просуществовал до периода коллективизации (Читая, 1949. С. 371; Читая, 1960б. С. 7), а потом в Грузии распространились уже заводские плуги.

Деревянные части пахотных орудий делали сами земледельцы, для чего они выбирали соответствующий материал: для отвала годилась прочная, но вместе с тем легкая древесина, чтобы она плавно скользила по земле, и т.д. Железные части плуга (сошник, резец, цепи) ковали местные кузнецы. Обнаруженный в Грузии археологический экземпляр железного резца датирован II тыс. до н.э. (Читая, 1960б. С. 7). Предшественником этого орудия, по всей вероятности, был засвидетельствованный в сванском быту бычий рог для обработки мягкой земли (Шуквани, 1977. С. 116; Джалабадзе, 1990. С. 17–18).

О многом говорят связанные с типами пахотных орудий и их частями архаичные местные термины, в которых отразились назначение и конструктивные особенности этих орудий (Джавахишвили, 1930). Заслуживают внимания и предания о грузинских пахотных орудиях, начиная с мифов об аргонавтах и кончая представлениями соседних народов о заимствовании ими этих хозяйственных орудий у грузин (Джавахишвили И., 1930. С. 155–160; 262–265; Читая, 1928. С. 221; 1997а. С. 117–118).

ВГрузии – одном из древнейших очагов зарождения и развития производящего хозяйства – ко времени создания пахотных орудий земледелие и его система, выращивание культурных хлебных злаков (во всех вертикальных зонах их распространения) и скотоводство были достаточно развиты (Джапаридзе О., 1991. С. 132, 133 и др.). Подтверждением превращения тельца в бы- ка-пахаря является распространенный в Грузии обычай «схватки» человека с быком – курули, служивший приручению и усмирению уже одомашненного животного с целью его впряжения в плуг (Брегадзе Н., 2004. С. 280–281). Однако до быка, по всей видимости, в Грузии была попытка использования в качестве тягловой силы оленя, о чем свидетельствуют: 1) обнаруженный в Западной Грузии кусок кожи раннебронзовой эпохи с процарапанным изображением оленя вместе с простейшим пахотным орудием, что оставляет впечатление процесса пахоты (Дзидзигури Л., 2000. С. 165–166); 2) предание о состязании между оленем и быком из-за выполнения почетной обязанности скотины-пахаря, закончившемся победой быка (Брегадзе Н., 2004. С. 172– 178). Дошедшие до нас материалы для изготовления пахотного орудия – олений рог и дерево – издревле имелись в Грузии в большом количестве; с древнейших же пор грузинам было известно производство железных орудий.

259

Борона. Начало ХХ в.

© РЭМ. № 923-1

Таким образом, в Грузии изначально существовали предпосылки для местного производства пахотных орудий и их дальнейшего совершенствования. Все связанные с ними представления и местный лексический материал свидетельствуют о том, что возникновение и развитие определенных видов земледельческих орудий имели место именно в грузинском культурном ареале.

ОРУДИЯ БОРОНОВАНИЯ

На склонах, в местах, недоступных для быков, поля боронили вручную граблями (поцхи). В остальных случаях использовали борону – парцхи/каб- до-парцхи. Это орудие состояло из двух продолговатых досок, в которых для прикрепления друг к другу и к ярму были продеты два крюка – кави, а между досками были помещены парчхи (хворостина) или колючие ветки. Другой тип бороны делали путем провязывания хвороста в челти – плетеную раму.

ЖАТВЕННЫЕ ОРУДИЯ

Относящиеся к эпохе раннего неолита жатвенные орудия древнейшей формы (найденные на Анасеули I) с вкладышами из обсидиана свидетельствуют о том, что мы имеем дело не только с окультуренной пшеницей, но и с ее развитым видом – пшеницей с неломким колосом, который можно жать (Небиеридзе, 1986. С. 43). Эти жатвенные орудия эпохи камня в последующие эпохи сменились бронзовыми и железными серпами. В быту зафиксированы и маленькие грузинские серпы – картули намгали. Серпом жали колосовые хлебные злаки и просо. Для защиты пальцев рук от повреждения

260

Жнец. Начало ХХ в.

Народы Кавказа, 1962. Т. 2

во время жатвы и для того, чтобы удержать как можно больше сжатых колосьев, на левую руку надевали когтеобразные деревянные наперстки. Сжатую ниву выдергивали руками или косили косой – цели.

Наряду с серпами, косами

ижатвенными ножами в быту еще долгое время сохранялись оригинальные орудия для жатвы некоторых видов пшеницы. Из-за ломкости колосьев диких видов зерновых инициальные виды окультуренной пленчатой (имеющей шелуху) пшеницы – маха и зандури – невозможно было жать серпом и косить. Своеобразием характеризуются способ жатвы этих сортов, сохранившийся местами в Рача-Лечхуми и Имерет-Самегрело до первой половины XX в., и связанное с этим

процессом древнейшее жатвенное орудие – шнакви. Осыпавшиеся сами по себе зрелые колосья пленчатых хлебных злаков в пору первобытного собирательства человек вручную собирал с земли. Позднее, уже в эпоху собирательства урожая, т.е. на доземледельческой ступени, человек пытался сорвать колосья опять-таки рукой, что являлось довольно трудоемким делом, поскольку ость колоса повреждала руки. Для облегчения этого труда было изобретено орудие для сбора злаков с ломкими колосьями, представляющее собой хотя и простейшее, но по сей день незаменимое для «безущербного» сбора урожая орудие – шанкви/шнакви/шамкви. Зафиксированы и другие названия этого орудия: махалники/маханики (Рача) и машаки (Лечхуми) (Гигинеишвили и др., 1961. С. 490); подобное орудие, найденное в Аджарии, называется арташани (Кахидзе Н., 1974б. С. 38). Орудию шнакви аналогично орудие для отжима сот, известное под названием шанко/шанки (Робакидзе, 1960б. С. 100). Несмотря на то, что связанное с древнейшими злаковыми культурами орудие шнакви уходит корнями в глубь веков и его использование имеет давнишнюю историю, ученым оно стало известно только к концу 1920-х годов.

Для изготовления шнакви требуются две палки толщиной с мизинец и длиной 40–50 см орехового, кизилового или грабового дерева. Палки связывают веревкой длиной 12–15 см, продетой в насечки, сделанные в основании каждой из них; концы палок свободны. Жнец в одну руку берет палки со стороны связанных оснований так, чтобы мизинец пришелся между палками,

иоткрытыми концами палок захватывает стебли злака ниже колосьев; затем

261