ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНАЯ ОБРЯДНОСТЬ6

Обычаи и верования, связанные с погребением усопших, их поминовением и трауром, служили одной цели – проявлению заботы о душах покойников и достойным проводам в потусторонний мир. Эти обряды в основном отражают анимистическое мировоззрение, а также элементы ранних форм религии (астральные представления, магические действия). Влияние христианской религии отразилось в ритуалах погребения, представлениях о загробном мире и т.д.

Грузины верили в существование души, которая после смерти человека продолжает жить в потустороннем мире, и в то, что души умерших принимают активное участие в жизни своих живых родственников; душа представлялась в виде двойника живого человека. Эти верования особенно хорошо сохранились в горной части Грузии (Тушети, Пшави-Хевсурети, МтиулетиГудамакари, Хеви, Сванети), в Самегрело и Рача.

По представлениям горцев Восточной Грузии, умирающему из потустороннего мира являлись умершие родственники – мгебреби, чтобы забрать его с собой и предоставить ему место в андаби (в Хевсурети – объединение мертвых родственников в загробном мире). Для них ставили мгебрт табла/ мгебрис супра (маленький столик с угощением) (Балиаури, Макалатия, 1940. С. 11; Цоцанидзе, 1987. С. 102). На смерть соседа указывало не только сжигание его постели – салогине (Хевсурети), но и громкий плач женщин и выражаемая вслух скорбь мужчин. Женщины исцарапывали себе щеки и грудь до крови, рвали на себе волосы (Сахокия, 1940. С. 168), спешившие на соболезнование родственницы и соседки по дороге распускали волосы и входили во двор с воплями (Цуладзе, 1971. С. 135; Каджая Н.Ю., 1985. С. 182).

Как только умирал человек, звали омывальщиков: для мужчин – мужчину, для женщин – женщину. Омывальщиками были соседи, пожилые люди. В их обязанность входило как омовение, так и обряжение покойника. Использованную воду выливали в таком месте, где не ступала нога человека (Гиоргадзе, 1987), ею поливали молодые деревья и цветы (Сахокия, 1940. С. 168), поскольку, как считалось, такая вода должна была способствовать их росту.

Согласно древнейшим верованиям, умерший в загробном мире нуждался в одежде. По всей Грузии предназначенное покойнику одеяние было предметом особой заботы ближайших родственников. В большинстве случаев такой одеждой запасался еще при жизни сам человек (в пожилом возрасте), надевая ее хотя бы один раз (Безарашвили, 1974. С. 75). Замужние женщины для такого случая часто хранили подвенечные платья (Хоситашвили, 1983. С. 77). В быту хевсур засвидетельствован обычай захоронения умершего в трех разноцветных рубахах, надеваемых в определенной последовательности: белая, красная, черная или синяя. Такое чередование цветов имело магическо-апо- тропейное значение.

Обозначающие одеяние покойника термины, которые и по сей день фиксируются в разных регионах Грузии, следующие: самархи талавери (погребальная одежда),судари/судара(саван),сасудретансацмели(саваннаяодежда),самквдро часацмели (одежда покойника), сашишло и сашишо (наводящий страх).

6 © Д. Гиоргадзе

474

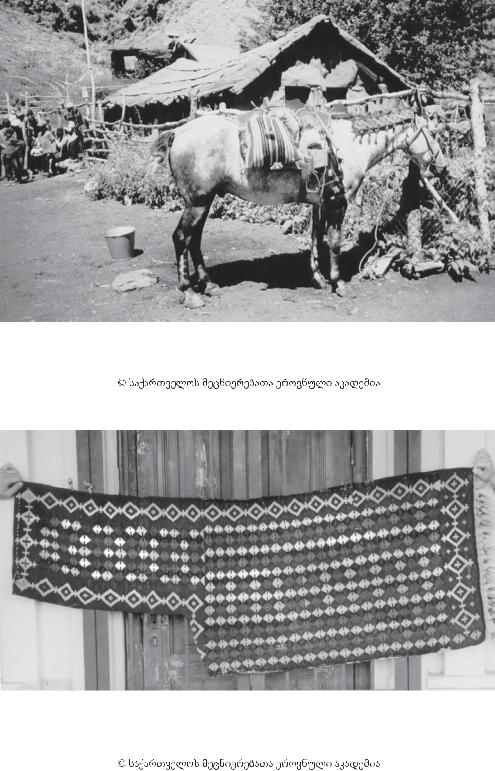

Сулис цхени – конь души

Хевсурети © Фото Т. Цагарейшвили, 2002 г.

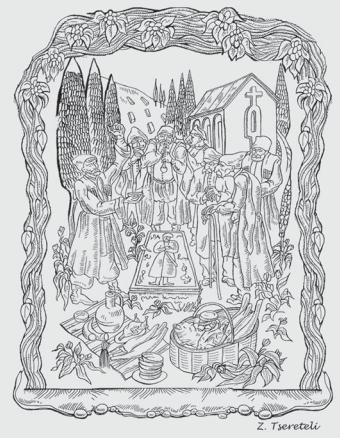

Ритуальное покрывало для коня души

Тушети, Хевсурети, начало ХХ в. Фото Г. Гулелаури, 2006 г.

© Личный архив Г. Цоцанидзе

475

Со дня кончины около усопшего бодрствовали соседи – молодые мужчины. У ложа покойника преклонного возраста считалось допустимым шутить, вспоминать забавные истории (Балиаури, Макалатия, 1940. С. 9; Сахокия, 1940. С. 169).

Представление о душе как двойнике живого человека проявляется в обычаях класть у изголовья покойника принадлежащие ему вещи, сосуды с зерном и водой, еду на дорогу – сагзали, ставить свечи – чтобы осветить ему дорогу, поскольку считалось, что душе в загробном мире необходимы и пища, и одежда, все то, что необходимо человеку на этом свете. Ярким подтверждением этого является обряд посвящения коня умершему, бытующий в горной Восточной Грузии (Тушети, Пшави, Хевсурети) и по сей день. Такой конь назывался сулис цхени (конь души). В день похорон к руке усопшего привязывали коня, сулис хуцеси (служитель культа мертвых) ударял по нему плетью и произносил соответствующие слова, символизирующие умерщвление коня с целью его служения хозяину-покойнику в потустороннем мире.

Хоронили покойника в определенные дни недели: во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Остальные дни недели и народ считал постными днями, и по церковному календарю были учреждены ограничения; в эти дни никого не хоронят и сегодня. Похороны обязательно происходили до захода солнца, что отражается в представлении, согласно которому душа умершего следует в загробный мир за заходящим солнцем. В этом обряде сохранились

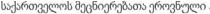

З. Церетели. Поминки

По мотивам зарисовок

вэтнографической экспедиции

вВосточной Грузии. 1962–1963 гг.

© РАХ. Архив З. Церетели

476

Лемзири – ритуальные лепешки с сыром

Сванети, с. Местия © Фото Л. Меликишвили, 2011 г.

©

пережитки астральной ступени развития древнегрузинской религии. При выносе покойника непременно будили спящих детей, которые, по народным представлениям, отождествлялись с умершими. Выполняя этот обряд, стремились избежать возможных вредных последствий.

В Хевсурети засвидетельствован особый обряд захоронения женщин, скончавшихся во время родов. Роженицу считали «нечистой», и ее нельзя было хоронить на общем кладбище; поэтому сначала ее хоронили на прилегающей к месту родов территории – босели, а спустя год останки перезахоранивали неподалеку от общего кладбища. Фактически этот обряд является одним из подтверждений древнего ритуала вторичного захоронения, засвидетельствованного археологическими данными во многих районах Грузии.

Погибших во время несчастных случаев (упавшего со скалы, попавшего под лавину и т.д.), самоубийц хоронили на кладбище с соблюдением всех правил. По распространенному мнению, такую смерть вызывали «злые духи», что нашло отражение в обряде «высвобождения души», который хорошо сохранился в горной Восточной Грузии и Сванети. Решающую роль в обряде «высвобождения души» играли общинные божества: Копала, Каратис джвари (Хевсурети, Тушети) и Иахсарис джвари (Пшави), которые, по народным верованиям, успешно боролись против злых духов. Высвобождение душ осуществлялось с помощью сакрального предмета этих божеств – знамени, которое считалось не только символом божества, но и его воплощением (Бардавелидзе, 1953. С. 185; Гиоргадзе, 1987. С. 20–21). В Сванети было принято к месту, где произошел несчастный случай, приносить струнный музыкальный инструмент – чанги (лиру) и живого петуха. Если при возвращении струны чанги звучали слаженно, это означало, что душа была высвобождена и следовала за ними, а крик петуха подтверждал это. Обряд назывался квини литхе

477

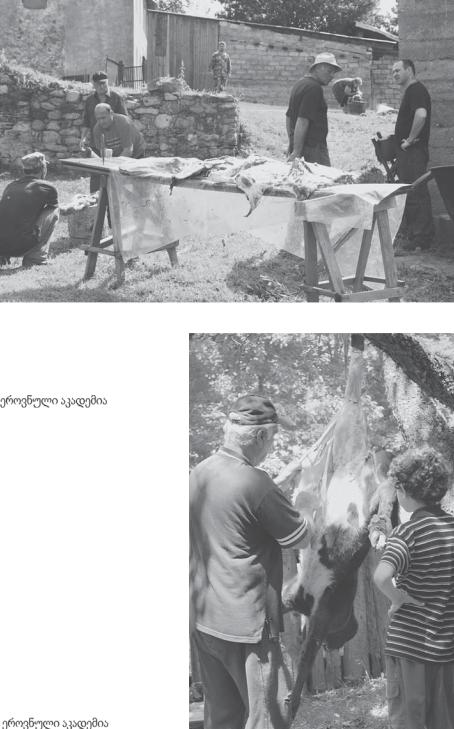

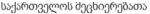

Трапеза и конные состязания в честь годовщины покойника

Хевсурети

Макалатия, 1935

(Шилакадзе, 2007. С. 33). В некоторых уголках Грузии для «высвобождения души» закалывали козу и оставляли на месте гибели человека, тем самым принося злым духам жертву взамен человеческой души.

Согласно верованиям горцев Восточной Грузии, покойник считался «нечистым». Этим было обусловлено существование социальной группы служителей культа мертвых. В Тушети, Пшави и Хевсурети в обязанность этих лиц – нареви/миреули входило омовение и обряжение усопшего, бодрствование около него, погребение. Нареви оставались в семье покойного в течение шести дней и каждый день, до возвращения домой, совершали обряд очищения (Гиоргадзе, 1987. С. 22). В знак уважения они получали шерсть, остриженную с одной овцы, вязаные носки (Тушети). В Хевсурети семья умершего проявляла к ним уважение путем обязательного участия коня нареви в скачках, устраиваемых в память усопшего.

Ввиду того, что служителям святилищ запрещалось участие в погребальных обрядах, существовало специальное лицо – сулис хуцеси, в обязанность которого входили посвящение коня умершему, произнесение поминальной речи, заклание жертвенных животных во время поминок и поминальных дней. Обязанности сулис хуцеси выполняли мужчины преклонных лет, хорошо знающие соответствующие священные служебные тексты, которые были представлены в трех видах: сахелсадеби (наречение имени), пирискари (вступление) и куртхевани (благословление). Эти тексты проникнуты христианскими молитвами, хотя в них сохранились следы и языческих религиозных верований.

Среди служителей культа мертвых в Хевсурети и Тушети особое место занимает месулете/султана – прорицательница душ умерших – женщина,

478

Оплакивание

Тушети, с. Омало, начало ХХ в.

© НМГ. Ермаковская коллекция, 05231-7875

©

«имеющая связь с душами» покойников, посредница между живыми и мертвыми. Вера в активное участие души в жизни живых людей была настолько сильна, что считалось необходимым угадывать и исполнять все ее «желания» с тем, чтобы завоевать ее расположение. По народным представлениям, к содействию души покойного родственника прибегали только при помощи подобных прорицательниц.

Во всех регионах Грузии для поминания усопших устраивали ритуальные трапезы – ригеби/ харджеби. В течение года справлялись следующие поминки:

тавзе риги/цремлобис дге (Хевсурети)/келехи (Картли, Кахети)/мквдрис пури

(Самцхе-Джавахети)/чирис дге (Гурия, Рача, Имерети) – в день похорон; швиди – поминки на 7-й день после смерти; супра – на 9-й день; пятнадцать (Хеви) – на 15-й день; ормоци/сантелсацвао (Пшави)/сантелдге (Хевсурети) – поминки на 40-й день и сакнари (Хевсурети)/цлис алуди (Тушети)/цлистави/цлис риги (Картли, Кахети)/цлис пури (Самцxе-Джавахети) – в годовщину смерти. Из перечисленных поминок самыми многолюдными были трапезы в день похорон и в годовщину смерти. Если дни поминок совпадали с периодом поста, то готовили только постные блюда, однако по истечении срока поста в обязательном порядке закалывали овцу для души умершего.

Семья готовилась к таким датам заранее: припасали вино, водку, дрова. В день поминок пекли ритуальные лепешки хмиади, а также «хлеб умершего» – лаваши и шоти; варили кутью, закалывали скот. Меню поминальных трапез отражало своеобразный рацион питания по регионам страны. В организации поминальных трапез наблюдался определенный этический порядок: мужчины и женщины за стол садились порознь, обслуживали трапезу специально выделенные лица. Вел застолье близкий семье человек. Число произносимых тостов не превышало сакральной цифры – 7. Пили в меру, опьянение считалось постыдным. В отличие от Восточной Грузии, в Западной стол был накрыт в течение всего дня и даже до выноса покойника угощали соболезнующих (Гиоргадзе, 1987. С. 55; Гоциридзе Г., 2007. С. 322). Оставшуюся по окончании трапезы еду раздавали соседям, престарелым и больным.

В годовщину смерти устраивались конные состязания – доги/цхенни (Хевсурети)/садгини (Тушети), в которых принимал участие и «конь души».

479

По народным представлениям, во время поминок душа умершего возвращалась домой и угощалась приготовленными яствами, а после поминок, уходя в загробный мир, забирала с собой двойников посвященных ей жертвенных объектов, которые становились ее собственностью. Ярким свидетельством этого верования является сохранившийся до последнего времени обряд тавдамархва (Хевсурети, Пшави, Тушети, Сванети): одинокие пожилые люди, у которых не было наследников, еще при жизни выполняли все обряды, связанные с поминками.

Во всех регионах Грузии существовали специальные поминальные дни, когда не только семья недавно умершего, но и давно пережившие утрату близких накрывали табла (стол), закалывали скот и т.п. Такими днями считались липанали (Сванети), цкалкуртхева, султакрепа (Хевсурети, Пшави, Тушети), «сенокосный вторник» (Хевсурети), халарджоба (Хеви, Хевсурети, Пшави, Мтиулети, Имерети). Особо следует выделить липанали и султакрепа: в эти дни, по народным верованиям, все покойники посещают свои дома. Поэтому домочадцы специально готовились к этому дню: угощали, развлекали, молили души обеспечить изобилие урожая, размножение скота, благосостояние семьи.

Значительное место в культе мертвых занимает обряд оплакивания – одна из древнейших форм проявления траура. Термины, обозначающие разные виды плача, зафиксированные в древнегрузинских письменных источниках, сохранились до сегодняшнего дня: моткма, хмит тирили, зари, квитини, гврини. По всей Грузии были распространены следующие виды оплакивания: плач в голос и с рыданием (беззвучный), индивидуальный и хоровой. Беззвучный плач везде обозначался термином «квитини». В Хевсурети по сей день сушествует три вида громкого плача: датвлит – с причитанием, дзахилит – с призывом и хмит – в голос. Правом оплакивать тем или иным видом громкого плача в Хевсурети обладали не все. Плач датвлит применялся только до погребения и так оплакивали умершего родители и пришедшие для соболезнования мужчины. К «плачу с призывом» прибегали только близкие родственники и соседки, а к «плачу» «в голос» все – мужчины и женщины, родственники и посторонние. Особый интерес представляет существование плакальщиц, известных под названием хмит матирали (Хевсурети, Пшави, Тушети), матваларефи (Самегрело), которые специально приглашались на похороны и поминки. Оплакивание усопшего плакальщицами – древнейший обычай, о чем свидетельствуют исторические источники (Багратиони Вахушти, 1973. С. 24). В роли хмит матирали обычно выступали женщины, свободно владеющие речью и не лишенные поэтического дара. Во время плача они сочиняли стихи, посвященные покойному. Тексты плача известны под названием хмит натирали. Достоен внимания тот факт, что во время сенокоса наряду с сенокосными песнями исполнялись и хмит натирали, что в Хевсурети называли гврини, а в Раче – гугуни, коркали (Очиаури, 1960. С. 28; Гиоргадзе, 2004. С. 51). Поминание усопших во время сенокоса, их восхваление и выражение скорби в связи с их утратой имели целью заручиться расположением душ усопших, чтобы они способствовали обилию сена и, в конечном счете, надоя.

По этнографическим данным, в некоторых регионах Грузии было распространено хоровое оплакивание умершего. Один из видов хорового плача –

480

Подготовка к поминальной трапезе

Сванети, с. Местия © Фото Л. Меликишвили, 2011 г.

©

Разделывание жертвенного скота

Сванети, с. Местия © Фото Л. Меликишвили, 2011 г.

©

481

зари бытовал в Картли, Кахети, Имерети, Раче, Гурии, Самегрело. Особое впечатление производил зари сванов, исполнявшийся мужским хором. Своеобразной формой хорового плача является далай, исполнявшийся в годовщину смерти мужчины (Тушети). Исполняли далай пять всадников: один, сидя на «коне души», произносил текст плача, а остальные ему подпевали. Далай сопровождался громким плачем плакальщицы. Этот плач представлял собой текст в стихотворной форме, где менялись лишь фамилия и имя умершего. Оригинальная форма хорового оплакивания, известная под названием дада, или адаи-дадаи, встречается в быту мохевцев. Это беззвучный плач, исполняемый в день похорон: группа женщин, встав в ряд, медленно передвигаясь, входила в помещение усопшего, и когда идущая впереди произносила ада, осталные «подпевали» и били себя руками по голове и коленям (Гиоргадзе, 1987. С. 46).

Траур – это внешняя форма выражения скорби по умершему. Скорбь членов семьи, родственников или односельчан была более или менее глубокой в зависимости от степени родства, возраста или пола усопшего. Траур носили от одного года до трех, некоторые же – всю жизнь. В Грузии обрядовое проявление траура издревле выражалось в разных формах – мужчины и женщины носили траурную одежду, мужчины отпускали бороды и волосы, соблюдали разнообразные запреты. Траурная одежда отличалась от повседневной в основном цветом. Траурные цвета: черный, серый (Тушети), черно-коричне- вый, темно-красный (такого цвета косынку носили скорбящие женщины в

Поминальная трапеза

Сванети, с. Местия © Фото Л. Меликишвили, 2011 г.

482

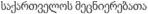

Сулис цкаро – родник души

Хевсурети © Фото Т. Цагарейшвили, 2002 г.

©

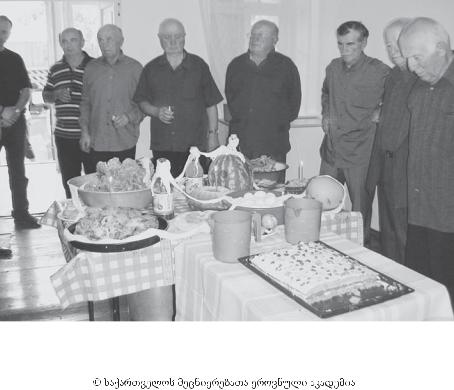

Склеп

Тушети, с. Дартло, XVII в. © ФЗЭНГ

©

483

Сванети) и местами белый (Джавахишвили И., 1962. С. 77; Безарашвили Ц., 1974. С. 125–126). Траурная одежда обозначалась терминами шави (черный), талхи (темный), дзадза (траур), пласи (грубая одежда, Кизики), уча (черный, Самегрело), джигари (Тушети, Имерети). Мужчины в знак траура носили одежду наизнанку, ходили с непокрытой головой, без пояса (Гиоргадзе, 1987. С. 75; Брегадзе Н., 1989. С. 95).

Траурный период начинался со дня кончины человека и сопровождался ограничениями: семья покойного в течение определенного времени не употребляла в пищу мясо; члены семьи лишались всяких развлечений; лицам, носящим траур, запрещалось входить в святилище, заходить в виноградник, ходить на охоту. Семье и односельчанам покойного также запрещалось в течение определенного времени производить какие-либо виды сельскохозяйственных работ (Гиоргадзе, 1987. С. 77–78).

Каждое село в большинстве регионов Грузии имело свое кладбище. Оно было расположено во дворе церкви или же поблизости от святилища (хати/ джвари). Кладбища обычно делились на участки, где хоронили членов одной фамилии (гвари). Однако в некоторых регионах внутри родовых участков захоронения были дифференцированы и по родственным группам (мамани) (Хевсурети). В Хеви в основном существовали фамильные кладбища; часто семья имела собственное кладбище на окраине села у пашни или сенокосных мест.

Воснову деления кладбищ по родовому принципу лежат древнейшие верования, согласно которым в загробном мире души усопших объединены в такие же родственные и социальные группы, какие существовали на этом свете. Поэтому, где бы ни умер человек, его старались похоронить на родовом кладбище. Если не удавалось найти покойника (утонувшего в реке, попавшего в лавину, упавшего со скалы, убитого на войне), отмеряли место на кладбище и хоронили одежду покойника или виноградную лозу (Бардавелидзе, 1953. С. 54, Гиоргадзе, 2005. С. 81).

ВГрузии издревле известны два вида погребений: наземные и подземные. Подземное погребение называлось самархи/самаре/саплави. Могилу по обычаю копали соседи (5–7 человек) с утра в день похорон. По историческим данным, в Колхиде было распространено «воздушное погребение» (погребение на дереве). Сведения о таком обычае хранят как исторические источники

изаписи путешественников, так и обычаи, бытовавшие в некоторых уголках Грузии до XX в. (Ниорадзе, 1940. С. 57).

Наземные погребения (склепы) зафиксированы в разных районах Грузии (Картли, Кахети, Хевсурети, Тушети, Мтиулети, Хеви и Сванети). В горной Восточной Грузии встречаются подземные, полуподземные и наземные склепы (Ардоти, Муцо, Анатори – в Хевсурети; Царо, Дартло, Алисгори – в Тушети). Древность традиции погребения в склепах подтверждается археологическими материалами (Ломтатидзе, Цицишвили, 1951. С. 64, Апакидзе, 1963. С. 106–140).

Надгробные памятники были представлены преимущественно в виде каменных глыб, тесаных надгробных камней, зооморфных изваяний и небольших башен. Тесаные камни с эпитафией указывали на ремесло усопшего. Зооморфные изваяния встречались в основном в равнинных регионах Грузии (Надирадзе Э., 2001. С. 125), в Тушети и Пшав-Хевсурети – маленькие «глу-

484