- •Введение

- •Глава 1. Этническая и политическая история

- •Ранние этапы этнической истории

- •Средневековая Грузия V–XVIII веков

- •Грузия в XX веке

- •Историческая демография

- •Историко-антропологические сведения

- •Глава 2. Письменная культура

- •Происхождение письменности

- •Язык и письменность

- •Рукописная культура

- •Эпиграфика

- •Богословско-литературные и просветительские центры

- •Глава 3. Материальная культура

- •Поселения

- •Жилище

- •Традиционные общественно-культовые центры в горных регионах

- •Одежда

- •Оружие

- •Система питания

- •Транспорт

- •Мореходство

- •Глава 4. Хозяйство

- •Практика традиционного лесопользования

- •Пчеловодство

- •Охота

- •Рыболовство

- •Земледельческая культура

- •Земледелие и земледельческий быт

- •Земледельческие орудия

- •Народная агротехника

- •Террасное земледелие

- •Орошение

- •Виноградарство и виноделие

- •Садоводство

- •Огородничество

- •Скотоводство

- •Равнинное и горное скотоводство

- •Пастбища и хозяйственные базы

- •Скотоводческая обрядность

- •Овцеводство

- •Кавказская овчарка и ее роль в овцеводстве

- •Коневодство

- •Птицеводство

- •Глава 5. Промыслы и ремесла

- •Организация ремесленного производства

- •Обработка металла, ювелирное искусство

- •Кузнечное ремесло

- •Златокузнечество

- •Обработка меди

- •Обработка камня

- •Обработка дерева

- •Заготовка, обработка и использование дерева в хозяйстве

- •Деревянная посуда

- •Мебель

- •Гончарство

- •Обработка шерсти и ковроткачество

- •Художественное ткачество

- •Шелководство

- •Обработка хлопка

- •Глава 6. Семья и семейный быт

- •Cемейный быт

- •Система родства

- •Свадебная обрядность

- •Родильная обрядность и воспитание детей

- •Похоронно-поминальная обрядность

- •Мемориальная культура

- •Глава 7. Общественный быт и экономические отношения

- •Территориальная община

- •Социально-религиозные институты горцев Восточной Грузии

- •Институт аманатства в грузинской общине

- •Обычное право

- •Мужской сход

- •Формы взаимопомощи

- •Гостеприимство

- •Традиционное застолье

- •Торговля и торговые взаимоотношения

- •Глава 8. Религиозные представления

- •Народные верования

- •Грузинская православная церковь

- •Христианские конфессии в Грузии

- •Ислам в Грузии

- •Глава 9. Духовная культура

- •Традиционный праздничный календарь

- •Астральная символика в орнаменте

- •Фольклор

- •Народная музыка

- •Народные инструменты и инструментальная музыка

- •Хореография

- •Традиционные виды спорта

- •Народная медицина

- •Традиции народной гигиены

- •Глава 10. Профессиональная культура

- •Литература

- •Изобразительное искусство

- •Театр

- •Искусство кино

- •Глава 11. Грузинские диаспоры

- •Грузины Турции

- •Ингилойцы

- •Грузины Ирана

- •Грузины России

- •Грузинская эмиграция

- •Глоссарий

- •Архивные источники

- •Библиография

- •Принятые сокращения

- •Список авторов

- •Оглавление

ГЛАВА 1

ЭТНИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

РАННИЕ ЭТАПЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ1

Внаучной литературе ранние этапы этногенеза грузин рассматривают во взаимосвязи с древнейшим населением Закавказья и Передней Азии. На протяжении тысячелетий предки грузин имели многообразные

контакты с окружающими народами, которые находили отражение в различных формах, в том числе в виде восприятия иностранных слов лексическим фондом грузинского языка. Так, взаимоотношения шумеров с пракартвелами следует датировать рубежом V–IV тыс. до н.э. Языковеды выявили более 200 шумерских слов, которые находят параллели с пракартвельской лексикой.

Соседство и контакты хаттов (протохеттов) (живших во второй половине III тыс. до н.э.в Центральной Анатолии до индоевропейских хеттов) и грузинских племен подтверждаются лексическими параллелями: вино – вин хат. и гвино груз.; кузнец – уреш хат. и уро (молот) груз.; большой – тете хат. и диди груз. и т.д. С середины III тыс. и до конца II тыс. до н.э. в Северной Месопотамии обитали хурриты, из лексического фонда которых в грузинский язык проникли отдельные слова: небо – еци хур. и ца грузино-мегрело-сван- ское; вечер – шери хур. и сероба груз., сери (ночь) мегр.; угроза – кад хур. и кадили груз. и др. О контактах с хеттами-индоевропейцами говорят лексические параллели, например: чистый – суппи хет. и супта груз.; долина – веллу хет. и вели груз.; вино – виана хет. и гвино груз. и др. Эти контакты, по всей видимости, осуществлялись на северо-востоке Малой Азии в период существования Хеттской империи, т.е. во II тыс. до н.э., до 1200 г. н.э. Грузинские племена имели контакты и с семитскими племенами на северной периферии их распространения (регион между Северной Месопотамией и Южным Кавказом), пока хурриты не заняли Северную Месопотамию. Указывают на эти контакты заимствованные у семитов имена числительные: восемь – арва семит. и рва груз., а также другие лексические совпадения: слон – пили семит. и спило груз.; сладкое – мтк семит. и ткб-или груз.; перегородка – тих семит. и тих-ари груз.; улица – шук семит. и шука груз. и др. Предполагают, что пракартвельский этнос – носитель общекартвельского языка контактировал с прасемитским этносом в первой половине III тыс. или в IV тыс. до н.э. (Гиоргадзе Г.Г., 2002). Немало лексических совпадений между пракартвельским

1 © Д. Мусхелишвили

12

ипраиндоевропейским. Так, заимствованиями из праиндоевропейского считаются груз. угели (ярмо), тха (коза), сисхли (кровь), мкерди (грудь) и др., а контактной зоной признают обширную территорию между Южным Кавказом

иСеверной Месопотамией. Эти контакты осуществлялись до распада индоевропейской общности (V тыс. до н.э.), хотя некоторые ученые объясняют параллелизм общекартвельского и общеиндоевропейского языков не заимствованиями, а грузино-индоевропейской генетической общностью, которая, как полагают, распалась в VI тыс. до н.э. (Гамкрелидзе, Иванов, 1984).

Упомянутые лексические совпадения раннеобщекартвельского и картвельских языков с языками народов Древнего Востока – хаттским, хеттским, хурритским, семитским, урартским, а также праиндоевропейским – дает возможность в общем очертить тот географический ареал, где в IV–II тыс. до н.э. обитали картвельские племена: территория их расселения с юга и юго-запада охватывала Северо-Восточную Анатолию и территорию на крайнем севере Месопотамии. На западе они достигали берегов Черного моря, подтверждением чему, видимо, может служить термин згва//згуа (море), присутствовавший уже в общекартвельском языке. На севере территория проживания пракартвелов охватывала и Закавказье. По мнению некоторых языковедов, отображающая географический ландшафт терминология, реконструированная на уровне общекартвельского языка, указывает на высокогорье, что, возможно, подразумевает и Большой Кавказ (Климов, 1964). Анализ историко-географических названий грузинских племен свидетельствует, что дивергенция пракартвельского этноса происходила в ареале Закавказья (Бердзенишвили Н., 1975). Пракартвелы имели интенсивные взаимоотношения и с северокавказскими племенами, в частности с предшественниками нахскодагестанских и абхазско-адыгских племен, что прослеживается в лексике языков-основ этих этносов и пракартвельского языка-основы.

Впериод неолита на территории современной Грузии, как и в других регионах Кавказа, происходит переход от собирательства к производящему хозяйству, «неолитическая революция». Наряду со скотоводством человек начинает заниматься земледелием, формируется оседлый образ жизни. Территория Западной Грузии в этот период была довольно плотно заселена и, по мнению археологов, именно неолитическая культура Западной Грузии является культурой пракартвельского этноса (Джапаридзе О., 2006).

Раннеземледельческая культура Западной Грузии привела к быстрому росту населения, избыток которого мигрировал на территорию Восточной Грузии и начал осваивать до этого времени слабо заселенный регион. Формируется сионская культура, которая в V–IV тыс. до н.э. распространяется в Шида (Внутренней) и Квемо (Нижней) Картли и Кахети. В этот же период на части территории Квемо Картли, в частности в нижнем течении рек Алгети и Храми

ина примыкающей к современному Азербайджану правобережной равнине р. Куры распространяется еще одна раннеземледельческая культура, местные корни которой проследить не удается и которая характеризуется круглыми глинобитными строениями (строительная традиция, известная в различных регионах Передней Азии). Предполагают, что эту культуру привнесли племена, проникшие сюда, возможно, с юга. На протяжении V–IV тыс. до н.э. народ – носитель этой археологической культуры сосуществовал с племенами –

13

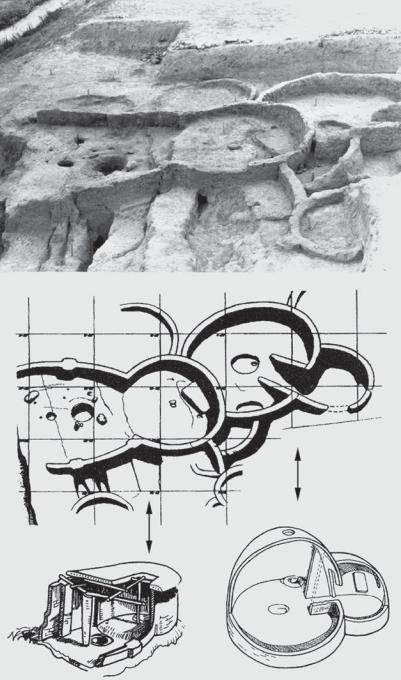

Поселение Имирис-гора: глинобитные стены; общий вид раскопок, план, реконструкция святилища и жилища

Шулавери-Шомутепинская раннеземледельческая культура, VI–IV тыс. до н.э. Квемо Картли, Марнеульский район. Раскопки А.И. Джавахишвили, О.М. Джапаридзе Реконструкция А.И. Джавахишвили

Джавахишвили, 1973

14

носителями местной сионской культуры и с течением времени произошло их слияние (Джапаридзе О., 2006).

К середине IV тыс. до н.э. на смену раннеземледельческим культурам приходит куро-араксская археологическая культура эпохи ранней бронзы, которая охватывает северо-восточный регион Северного Кавказа, все восточное Закавказье, распространяется на северные регионы Передней Азии и датируется второй половиной IV – первой половиной III тыс. до н.э. На территории Восточной Грузии культура ранней бронзы является органическим продолжением раннеземледельческой культуры предшествующей эпохи. Это проявляется не только в существовании круглых в плане зданий на раннем этапе куро-араксской культуры, но и в сходстве керамики. На городище Ими- рис-гора, в центральном помещении культового здания выявили стационарный культовый очаг, который представлял собой врезанную в утрамбованный глиняный пол круглую яму с плоским глиняным бордюром, под которым на полу был зафиксирован тонкий слой пшеничных зерен. Идентичные культовые очаги были обнаружены в комнатах круглой планировки при раскопке городища Хизанаантгора (Урбниси), которое относится к куро-араксской культуре. Совпадение бытовых элементов, само по себе важное при решении вопроса о преемственности культур, и близость культовых ритуалов позволяют предположить, что на поселениях Имирис-гора и Хизанаантгора, разница во времени между которыми составляет не менее 500 лет, жили представители одного, вероятно, пракартвельского этноса (Мусхелишвили Д., 2010).

В остеологическом материале куро-араксской культуры увеличивается количество костей мелкого рогатого скота, в частности овец, что свидетельствует о росте в хозяйстве доли животноводства. Во второй половине III тыс. – первой половине II тыс. до н.э. эта тенденция отчетливо просматривается в триалетской культуре средней бронзы. Генетическую связь этой культуры с конечным этапом эпохи ранней бронзы помогают проследить исследования лингвистов. Современное грузинское слово цховреба (жизнь), употребляемое и в древнегрузинском языке в том же значении, происходит от основы цховар/цхвар (овца), что позволяет сделать вывод о том, что изначально древнегрузинское цховреба (жизнь) обозначало и современное мецхвареоба (овцеводство) (Климов, 1964). Временем, когда в социальном и экономическом развитии предков грузинских племен разведение овец (или скота вообще) стало столь значимым, что превратилось в понятие «жизнь», могла быть только эпоха средней бронзы, т.е. вторая половина III тыс. и первая половина II тыс. до н.э. Поскольку слово цховреба принадлежит лексическому фонду собственно грузинского языка, вероятнее всего, среди носителей триалетской культуры эпохи средней бронзы преобладали восточногрузинские племена, подвергшиеся влиянию степных скотоводческих племен. Курганные погребения вождей содержали как керамическую орнаментированную посуду изящных форм, так и бронзовые, золотые и серебряные артефакты, что соответствовало высокому уровню развития культуры и политической мощи их создателей.

Ареал распространения триалетской культуры охватывает южную часть Грузии (Зуртакети, Джавахети, Триалети) с примыкающими к ней территориями современной Армении и Турции (Ванадзор, Карс), а также Картлийскую низменность с Иоро-Алазанской долиной, т.е. горные и равнинные регионы

15

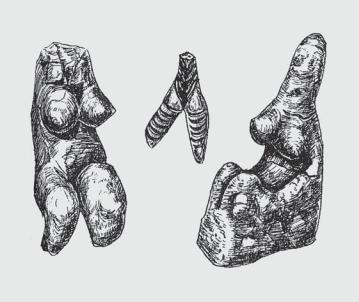

Фигурки богинь

Глина. Шулавери-Шомутепинская культура, VI–IV тыс. до н.э. Квемо Картли, Марнеульский район. Поселение Храмис Диди-гора

Глонти, Джавахишвили, Кигурадзе, 1975

центральной части Закавказья. Такая локализация указывает на интенсивное использование летних и зимних пастбищ, связанное с отгонным скотоводством. Это подтверждают и находки колесного транспорта в Триалетских и Беденских курганах.

Результаты археологических изысканий свидетельствуют о генетической преемственности между культурами позднего этапа ранней бронзы и эпохи средней бронзы, что проявляется в массовой керамике, подтверждается стратиграфически и зафиксировано в удаленных друг от друга регионах Грузии (Триалети и Кахети) и указывает на этническую преемственность народов – носителей этих культур. Основной элемент триалетской курганной культуры – чернолощеная керамика является непосредственной наследницей керамики эпохи ранней бронзы, и можно предположить, что народ – носитель этой культуры сформировался на местной почве, не исключая наличия внешних культурных импульсов и проникновение иноэтничных групп (Мусхелишвили Д., 1977).

Среди восточногрузинских племен выдвинулось племя картов или племя карту, центром расселения которого принято считать «Гору Картли» (Мта Картли, позднее – Армази) на правом берегу р. Куры, напротив древней столицы Картлийского царства Мцхета. Такова грузинская летописная традиция, которую сохранила «Картлис цховреба». Мта Картли занимала важное стратегическое положение. Здесь проходила магистральная дорога, которая пересекала по диагонали всю территорию будущей Грузии и связывала Кахети и Эрети (на северо-востоке) через Триалети-Джавахети с ТаоКларджети (на юго-западе). Эта дорога одновременно представляла собой

16

Двухфризовый кубок с ритуальными сценами-мистериями

Серебро; металлопластика, чеканка, гравировка

Триалетская культура, Цалка, II тыс. до н.э. Раскопки Б. Куфтина

Amiranashvili, 1971

Четырехколесная ритуальная повозка

Дерево

Триалетская культура, II тыс. до н.э.

Джапаридзе, 1969

17

(и сегодня представляет) цхврис гза (овечью дорогу), по которой в Средние века отары овец с зимних пастбищ Кахети-Эрети перегоняли на летние пастбища Триалети–Джавахети–Артаани. В эпоху средней бронзы, когда в хозяйстве местных племен скотоводство заняло ведущее место, она приобрела особое значение. Мта Картли находилась также на второй важной торговой магистрали, которая связывала Зена Сопели – Верхнюю Страну (позднее Шида Картли) через Армазское ущелье с Квена Сопели – Нижней Страной (позднее Квемо Картли) и по которой шли караваны, с которых взимали пошлину за каждый вьюк. Эти доходы наряду с развитой металлургией, очевидно, были одним из источников мощи племени карту, т.е. древнейших картуелов

(Мусхелишвили Д., 2010).

На территорию расселения картуелов указывают топонимы, содержащие древнегрузинский термин кари (врата), древнейшим значением которого было «сахли», т.е. родовое поселение. Топонимы, содержащие термин кари, кроме Восточной Грузии, во множестве известны в Чорохском ущелье, в частности в Тао, а также на северо-востоке современной Турции (Клдекари, Таоскари, Кари/Карс, Каринити/Эрзерум), т.е. широко использовались именно на той территории, где была распространена триалетская культура, что свидетельствует о том, на каком языке говорили племена – носители этой культуры (Бердзенишвили Н., 1975). С этой точки зрения интересен древнегрузинский топоним Картлис Кари, который можно предположительно отнести именно к Мта Картли (Мусхелишвили Д., 2010). Вместе с тем топонимия этого региона сохранила названия и других племен, которые некогда жили здесь и среди которых, можно предполагать, были и негрузинские племена. На территории исторической провинции Картли и сегодня бытуют такие географические названия, как Базалети, Чартали, Каспи, Пхвениси, Цобени, Алгети, Триалети, Гогарани и др., которые предоставляют нам информацию о племенах базалов, чарталов, каспов и многих других, которые приняли участие в формировании грузинского народа. Этот процесс усилился именно с эпохи средней бронзы, когда в нем в роли гегемона выступило племя карту (картуелы). Видимо, это было обусловлено его центральным местоположением и возможностью контроля над стратегическими торгово-хозяйственными путями.

В первую очередь картуелы сумели объединить племена на территории современный Шида и Квемо Картли. Эта территория получила название Картли по имени этого племени, а по отношению к его центру (Мта Картли, Картлис Кари) вся территория Картли была разделена на Зена Сопели и Квена Сопели («Верхняя и Нижняя страна»). С точки зрения археологии единая «Картли» должна была существовать уже в эпоху поздней бронзы – раннего железа (Пицхелаури, 1979). Это была этнографическая «Картли», которая осталась таковой и в последующие века. Аналогичный процесс протекает в Западной Грузии, в результате чего во второй половине II тыс. до н.э. и в первые века I тыс. до н.э. на этой территории идет процесс формирования колхской археологической культуры (Лордкипанидзе О., 1989). На юго-западе (современная Месхет-Джавахети) существовала локальная археологическая культура, и одновременно этот ареал был местом встречи восточногрузинских и западногрузинских культур. Здесь также протекал процесс консолидации грузинских племен, в частности в XII в. до н.э. здесь сформировалось большое объединение во главе с племенем тао (даиаени/диаохи), а к VIII в. до н.э. уже

18

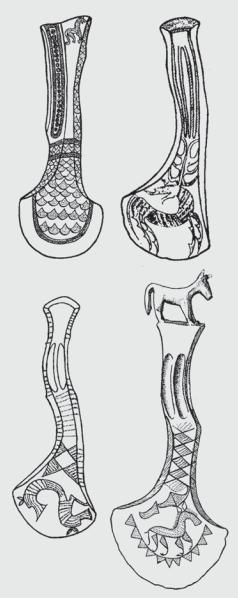

Топоры

Бронза, гравировка. Колхидская культура, IX–VI вв. до н.э.

Панцхава, 1972

сложились историко-этнографические провинции Джавахети и Шавшети (Muskhelischvili, 2004).

На территории Восточной Грузии картина была не столь однозначна, как в Западной Грузии; некоторые археологи не усматривают генетической связи между триалетской курганной культурой и культурой поздней бронзы. С другой стороны, в этот период в социально-экономическом положении населения происходят такие важные изменения (переход к преобладанию земледелия, развитие ирригации и бронзовой металлургии, появление гончарного круга, интенсивное распространение боевого оружия и др.), что культурные различия не должны вызывать удивления. Кроме того, выявлено сходство отдельных элементов триалетской керамики эпохи средней бронзы и керамики поздней бронзовой эпохи, например, из Шида Картли, или между шидакартлийской керамикой обоих вышеупомянутых исторических периодов. Преемственность замечается и в металле, а археологические находки из Кахети создают убедительную картину постепенного перехода от средней бронзы к эпохе поздней бронзы. По мнению археологов, в этом же ареале на смену триалетской культуре

приходит центрально-закавказская культура эпохи поздней бронзы (Пицхелаури, 1979). Можно заключить, что местная культура периода поздней бронзы, как и триалетская, была в основном создана восточногрузинскими племенами.

Археологические данные городищ и могильников Шида Картли, в частности раскопок в Ховлегора, свидетельствуют, что с середины II тыс. и до середины I тыс. до н.э. этнический состав населения оставался здесь неизменным, причем это были восточногрузинские племена, ареал расселения которых охватывал и территорию исторической Квемо Картли и, видимо, северную часть современной Армении. В эпоху средней бронзы именно на

19

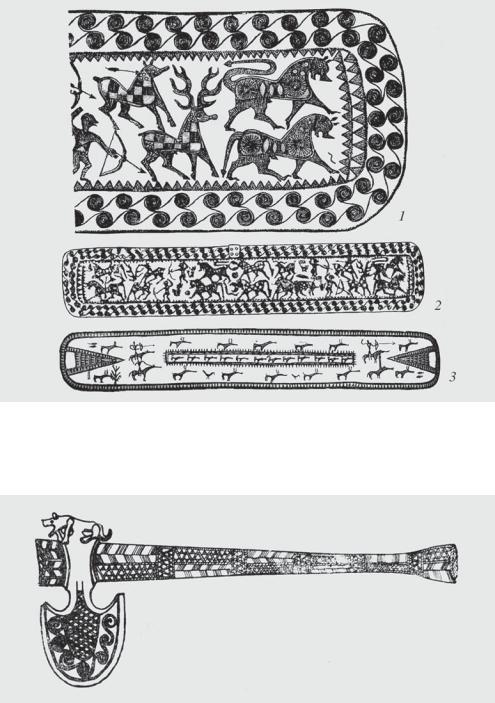

Пояса со сценами ритуальной охоты

Бронза, гравировка. Самтаврская культура, VIII–VII вв. до н.э. 1, 2 – Триалети, Цалка, 3 – Мцхета

Амиранашвили, 1950

Топор с ручкой восточногрузинского типа

Бронза, гравировка

Шида Картли, с. Рене, VIII–VII вв. до н.э.

Иремашвили, 1975

20

Ожерелье. Деталь.

Золото, зернь. V в. до н.э. Имерети, г. Вани © НМГ

©

этой территории была распространена триалетская культура, а на раннем этапе поздней бронзы – центрально-закавказская, которая охватывала и Восточную Грузию. По всей вероятности, во II тыс. до н.э. южная периферия распространения этой культуры и была тем регионом, где осуществлялись контакты грузинских племен с господствовавшими в Северной Месопотамии хурритами.

Природно-экологические особенности Картли способствовали мощному развитию ирригационного сельского хозяйства, отгонного скотоводства и металлургии, поэтому племена карту экономически опережают соседние племена. Мощному экономическому базису должны были соответствовать социальная и политическая организации, что убедительно подтверждается археологическим материалом, в частности интенсивным процессом строительства сооружений городища Ховлегора. В итоге ведущая роль картуелов/ картвелов во взаимоотношениях с другими племенами не вызывает сомнений (Мусхелишвили Д., 1978а).

С этой точки зрения заслуживают внимания произошедшие в VII–VI вв. до н.э. на Ближнем Востоке катаклизмы (нашествие скифов, усиление Мидии, возрождение Вавилона, распад Ассирийской империи, а затем и государства Урарту), в результате которых произошло перемещение народов, в частности – переселение на территорию Картли картлийских же, видимо, племен, находившихся в ареале Урарту. На мощную миграционную волну указывает распространение в Квемо и Шида Картли до того времени неизвестной здесь керамики красного обжига. В целом происходящие процессы должны были

21

Тетрадрахма – колхидский тетри. VI в. до н.э. Аверс и реверс

Серебро

© НМГ

стимулировать социально-экономическое развитие местных племен. В этот же период предполагают иммиграцию мушков (месхов) из северо-восточ- ной Анатолии (и древней Диаухи?) на юго-запад Грузии (Мусхелишвили Д., 2012).

Археологические данные позволяют заключить, что именно на территории Картли встречались восточно- и западногрузинские культурные потоки. Начинается процесс консолидации картвельских племен и ассимиляции ими некартвельских племен. Эта культурно-политическая экспансия была направлена на восток, запад, север, юго-запад. Выражением этого широкомасштабного и длительного процесса следует считать распространение элементов, характерных для центральнозакавказской археологической культуры (в частности, обнаруженные на территории Картли в большом количестве бронзовые топоры с симметричным лезвием, «картлийские топоры»), на запад, по направлению к Колхиде, на восток – в Кахети-Эре- ти, на юго-запад – в Месхети. Об этом же свидетельствует обнаруженная в регионе г. Карса картлийская (самтаврская) керамика эпохи раннего железа.

Картли постепенно подчиняет своему влиянию соседние территории, на которые распространяется и ее название: в VI в. до н.э. Картли уже охватывала территорию «от Хунана до моря Спери» (Картлис цховреба, 2013), т.е. всю Восточную Грузию. Подобный же процесс протекал на территории Западной Грузии. К концу IV в. до н.э. западногрузинскими и восточногрузинскими племенами уже было создано первое единое грузинское государство. Начавшийся в период поздней бронзы и раннего железа, т.е. в конце II тыс. и в первые века I тыс. до н.э., процесс формирования грузинского народа в этот период получил еще более сильный стимул.

Во второй половине II тыс. и первых веках I тыс. до н.э. сведения о картвельских племенах появляются в древневосточных письменных источниках. В конце XII в. до н.э. в «Анналах» ассирийского царя упомянуты мушки,

22

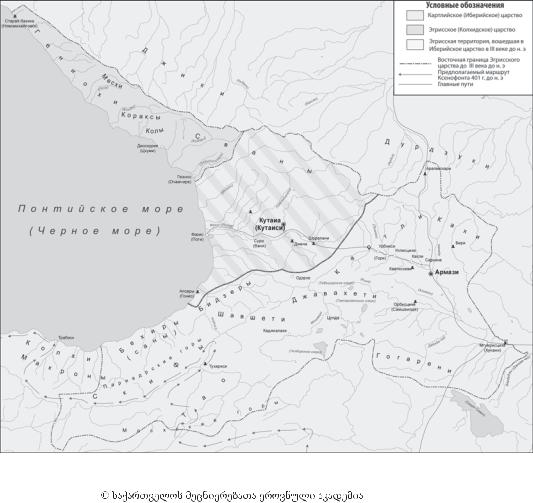

Западный Кавказ в VI–III веках до н.э.

© Авторы: Д. Мусхелишвили (груз. вар.); М. Сулханишвили (рус. вар.)

т.е. предки месхов, раннегосударственное объединение племен скотоводов и металлургов Дайаэни (Таохи, урарт. Диауехи/Диаохи) в верховьях Западного Евфрата, которое подчинил Тиглатпаласар I (1114–1076 гг. до н.э.). Этот союз упоминается в надписях 856 г. и 845 г. до н.э. ассирийского царя Салманасара III, под именем таохи о них пишет древнегреческий писатель и полководец Ксенофонт (V в. до н.э.), – так он называл жившее в ущелье р. Чорохи племя тао. По сведениям ассирийско-урартских письменных источников, первое государственное объединение племен Диаохи было сильной и богатой страной, здесь имелись города и крепости, развитые земледелие, скотоводство, ремесла, металлургия. Во второй половине VIII в. Диаохи потерпело поражение в борьбе с Урарту, и в VII в. до н.э. на его территории возникает объединение халиту, т.е. халдов, халибов, а в VI в. – сасперов, которое, помимо территории диаохов, видимо, охватывало и территорию Восточной Грузии, а на юг простиралось до р. Аракс. Его центр, как и центр Диаохи, возможно, находился в Чорохском ущелье. На север от них распо-

23

лагалось объединение племен Колха (Кулха), которое впервые упоминается в урартских и древнегреческих письменных источниках VIII в. до н.э. Его упадок был связан с походами урартийцев и вторжениями киммерийцев (Меликишвили Г.А., 1959).

В VI–IV вв. до н.э. достигает расцвета Колхидское царство в Западной Грузии. О его могуществе свидетельствуют эмиссия собственных серебряных монет – колхидок, а также богатейшие находки, обнаруженные при раскопках Ванского городища. Археологические материалы этого периода указывают на тесные культурные связи между племенами, жившими на территории Западной и Восточной Грузии.

На рубеже VI–V вв. до н.э. в результате экспансии Ахеменидского Ирана юго-западная территория объединения сасперов – Эрзерумское плоскогорье и прибрежный регион Аракса были включены в состав Персидской империи, в результате чего политический центр перемещается на территорию Восточной Грузии, где к концу IV в. до н.э. создается государство Картли (Иберия) с центром в Мцхета. Первым грузинским царем, по сведениям летописных источников, был Фарнаваз, объединивший земли Западной и Восточной Грузии (Картлис цховреба, 2013). С севера эта территория была ограничена Кавказским хребтом; с юга – горной водораздельной системой Куры – Аракса и Чорохи – Евфрата; с запада – Черным морем. Восточная сторона не имела четких природных границ, хотя р. Агричай, нижнее течение Алазани (северный отрезок) и р. Дзегамчай (на южном отрезке) были историческими рубежами грузинского государства (Мусхелишвили и др., 2012).

С начала античной эпохи Западная Грузия испытывает сильное культурное влияние греко-эллинистического мира, а территория Восточной Грузии – ирано-ахеменидской культуры. С другой стороны, международная торговотранзитная магистраль, которая с эллинистической эпохи проходила вдоль рек Кура и Риони и связывала Восток и Запад, имела важное значение для Колхиды и Иберии, т.е. для государств Эгриси и Картли, с точки зрения их взаимосвязей с европейской и азиатской цивилизациями (Очерки истории Грузии, 1989).

После экспансии Рима на Восток, в частности похода знаменитого полководца Помпея в 65 г. до н.э., территория Западной Грузии попала под протекторат Рима (а потом Византии), изменился и культурно-политический вектор Иберии. В 14 г. н.э. Картли получила статус «друга Рима», и с этого времени правители страны выбрали прозападный курс, что во многом определило будущую историю Картли и всей Грузии. Картлийское царство никогда не было оторвано от восточного мира, но примечательно, что именно в I–III вв. н.э. усиливается проникновение сюда западной культуры, о чем свидетельствуют обращение римских монет на иберийском рынке, импорт образцов высокохудожественной торевтики и т.д. Интенсивное проникновение материальной культуры подразумевало и наличие сильного воздействия западной духовной культуры. С начала IV в. прослеживается очевидное западное греко-хри- стианское влияние. В 326 г., во время царствования Мириана, в результате проповеди равноапостольной св. Нино христианство становится в Картли государственной религией. В это же время подобное событие происходит и в Эгриси (Мусхелишвили и др., 2012).

24

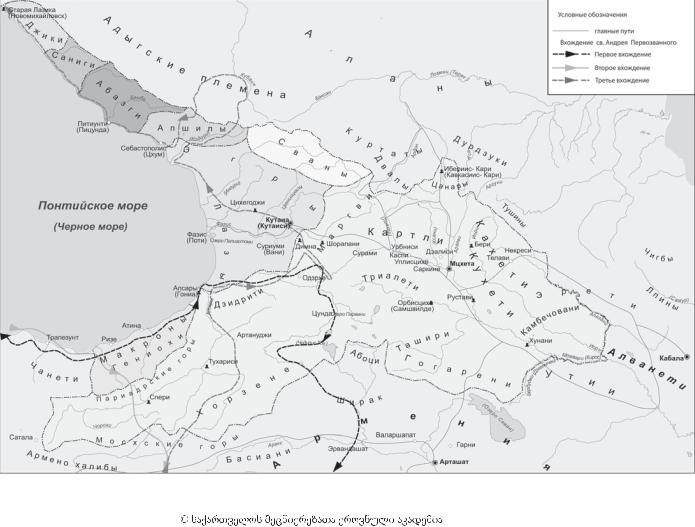

Западный Кавказ в I–II веках

© Авторы: Д. Мусхелишвили (груз. вар.); М. Сулханишвили (рус. вар.)