чившихся умных собак раньше обязательно хоронили, иных же выбрасывали. Взбесившихся собак убивали.

Раньше в Грузии везде держали овчарок для охраны хозяйства, дома, имущества. Сегодня этих собак можно встретить только в горных селах и отдаленных усадьбах. Ныне в городах широко распространены малорослые декоративные собаки, прежде для Грузии не характерные. В условиях сельского быта предпочтением все-таки пользуется пастушья собака для охраны и ухода за животными, а в полевых условиях – кавказская овчарка. В настоящее время грузинский тип кавказской овчарки стал меньше, встречаются помеси с армянским и азербайджанским типами. Чисто грузинские типы, близкие к тем, которые описаны кинологами, редко, но все-таки встречаются. Грузинский тип кавказской овчарки распространен и на сопредельных с Грузией территориях: в северных районах Турции собаки очень похожи на грузинский тип кавказской овчарки. Это объясняется тем, что эта часть Турции представляет собой древние провинции Грузии; к тому же до 1920–1930-х годов грузинские пастухи со своими отарами часто перемещались по пастбищам Шавшети-Эрушети и Ардагана-Артвина, что способствовало распространению собак. Вообще в овцеводстве Турции (уход за овцой, инвентарь, одежда и снаряжение пастухов, дрессировка собак) проявляется большое сходство с грузинскими традициями (Курылев, 1967. С. 62).

Анализ литературных и этнографических источников показывает, что в результате продолжительных усилий человека и дрессировки сформировался грузинский тип кавказской овчарки, обладающей множеством полезных качеств. И сегодня овчарки с успехом используются в пастушьем хозяйстве; своими уникальными свойствами она полностью отвечает условиям пастушьей жизни. Сохранение грузинского типа кавказской овчарки важно и с точки зрения ее как элемента культуры, и для разумного ее использования в современном быту.

КОНЕВОДСТВО17

Как ареал распространения дикой лошади Грузия считается одним из независимых очагов ее одомашнивания (Цалкин, 1970. С. 40). Здесь палеонтологами найдены кости дикой лошади антропогенного (четвертичного) периода (Ргани, Сакажиа, Сагварджиле, Бедени, Ахалкалаки, Дманиси и т.д.) (Габуния, Векуа, 1989); в Квемо Картли зафиксированы петроглифы (Габуния М., 1980) и др. На Цалкском плоскогорье дикая лошадь была предметом охоты (Куфтин, 1941).

В позднебронзовую эпоху (вторая половина II тыс. до н.э.) домашняя лошадь играет большую роль в быту и военном деле. В захоронениях этого времени появляются металлические удила, статуэтки лошадей (Пицхелаури, 1979. С. 47), изображенный на бронзовой пряжке всадник – Трельский могильник (Абрамишвили, 1978. С. 75), модель культовой бронзовой колесницы (I тыс. до н.э.) (Лордкипанидзе Г., 1984. С. 180). В I тыс. до н.э. лошадь играла большую роль в быту племен, обитающих в бассейнах рек Иори и Алазани (Пицхелаури, 1973. С. 20). Бронзовые статуэтки всадников найдены

17 © М. Хазарадзе

336

в Рача-Лечхуми (II–I тыс. до н.э.) (Амиранашвили, 1961. С. 59); в «Ахалгорском кладе» (с. Садзегури) и могильниках в с. Вани – изображения впряженных попарно коней, уникальные образцы златокузнечества; в могильнике Клдеети античной эпохи – захороненная вместе с воином лошадь и украшенная драгоценными камнями и золотыми пряжками уздечка (Гобеджишвили, 1952. С. 141); в Сванети на рубеже поздней бронзы – раннего железа бронзовые фигурки лошади (Чартолани, 1996. С. 144); в Триалети – бронзовые удила (конец II тыс. до н.э.) и др. Археологические материалы свидетельствуют о бытовании обычая захоронения лошади вместе с покойником. Останки лошади найдены также в жилищах времен куро-араксской культуры III тыс. до н.э (Кушнарева, Чубинишвили, 1970. С. 110). Согласно лингвистическим данным, термин цхени (лошадь) относится ко времени грузино-занс- кого единства (первая половина II тыс. до н.э.), а дзуа (конский волос) и папари (грива) – ко времени существования общекартвельского языка (Климов, 1964; Фенрих, Сарджвеладзе, 1990) IV–III тыс. до н.э. (Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 880).

Сходство с общеиндоевропейским названием лошади екус обнаруживают ближневосточные названия лошади, в том числе грузинское ачу (словомеждометие для понукания) и ачуа – название лошади из детской лексики. Термины ачу и ачуа – это след передвижения по Кавказу народов – носителей древнего индоевропейского диалекта (Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 560).

Одомашнивание лошади в Закавказье связано с отгонным скотоводством, поскольку наличие верховых лошадей было одним из его условий развития (Пиотровский, 1955. С. 8). Древнейшие письменные источники свидетельствуют о разведении картвельскими племенами породистых лошадей: тубалы платили дань ассирийцам лошадьми лучших пород; диаухи разводили лошадей для персидских царей; халды из Кулхи перегнали 4420 лошадей (Джавахишвили И., 1979. С. 68, 69).

В трактате о хеттском коневодстве (XIV в. до н.э.) указывается на высокий уровень развития этой отрасли у племен, которые считаются ближайшими предками грузин (Робакидзе, 1952. С. 242; Гегешидзе, 1968. С. 13). По сведениям Прокопия Кесарийского гордостью крепости Апсарос (окрестности современного Гонио около Батуми) были театр и ипподром. Во время пребывания в Риме царя иберов Фарсмана II (II в.) император Адриан, восхищенный искусством верховой езды царя и его придворных, велел поставить конную статую Фарсмана на Марсовом поле.

Грузия XI–ХII вв. славилась лошадьми превосходных пород, которые были предметом экспорта (Очерки истории Грузии, 1970. С. 328). По свидетельству персидских источниках (XIV–ХV вв.), кочевники пригоняли из Грузии большие табуны лошадей (рема). На Востоке под именем гурджи был известен кахетинский скакун бедаури/аргамак, который ценился наравне с арабскими лошадьми (XVI–ХVII вв.) (Габашвили В., 1958. С. 75). В XVI в. царь Грузии послал в дар царю Индии 100 объезженных породистых жеребцов. Кахетинские цари посылали в дар русскому царю грузинских скакунов (XV–ХVII вв.) (Гвритишвили, 1965. С. 25), а послам России во время их путешествия по Кахети и Имерети поручено было купить для своего государя лошадей местных пород, особенно знаменитого аргамака (Полиевктов М., 1928. С. 6, 54, 111). По сведениям путешественников XVII–ХIX вв., коневодство было развито в

337

Самегрело и Имерети, а мегрелы считались отличными воинами и наездниками; иногда за лечение они платили миссионерам лошадьми. Путешественники и миссионеры в своих записях часто упоминают термины рема (табун) и джоги (стадо) (Шарден, 1980. С. 20). «Здешние низкорослые кони считаются самыми лучшими лошадьми», так как «только они способны взбираться по отвесным и узким тропинкам» (Гамба, 1987. С. 199, 225); в Самегрело «Владетельный князь выводит на войну 30 000 всадников. На свадьбе дарят коней; в выделяемое невесте приданое включают лошадь» (Ламберти, 1970. С. 30). По сведениям Х. Кастелли, в Самегрело представители знати имели по 500 лошадей каждый, а удельный князь – 5000; на ярмарке за одного коня давали трех быков (Кастелли, 1977. С. 53). Джудиче Миланский обратил внимание на богатые пастбища Самегрело, в течение всего года обеспечивающие подножным кормом табуны лошадей; владетельный князь Дадиани имел более 4000 лошадей (Миланский, 1964. С. 85–89).

Цари и знать уделяли большое внимание разведению лошадей. В военное время лошади приобретали особое значение. При царском дворе существовало немало должностей, связанных с коневодческим хозяйством: мереметухуцеси (главный табунщик), меджинибетухуцеси (старший конюх), меджинибе (конюх), мереме (табунщик), меулаке (объездчик). Мереметухуцеси считался одним из ближайших помощников амирспасалари (главнокомандующий войсками, руководил особым учреждением по уходу за табунами – саремо) (Джавахишвили И., 1982. С. 393). Позднее должность меджинибетухуцеси

стали называть амилахори; ему подчинялись джинибни (коневоды), шикрикни (гонцы), хунени (кони), джогни (стада), ремани (табуны), все царское коневодческое хозяйство. Должность амилахори стала наследственной (Картлис цховреба, 1973. С. 21). «Состязания, тренировки и специальные упражнения представляли собой своего рода военную школу, где воин учился ношению оружия, верховой езде; охота, уход за конем и умение ездить развивали те же качества, необходимые в военном походе» (Джанашия С., 1959. С. 495–497). Быть хорошим наездником считалось почетным.

До наших дней дошли сведения о местонахождении царских табунов и конюшен: «В Бетаниа и Дидгори были устроены стойла для царских лошадей, на горе Гареджи – в саджогис чала – находился царский табун, Дидубийское поле называлось цхенис терпи (конское копыто)» (Картлис цховреба, 1973. С. 20). Немало топонимов и гидронимов, связанных с лошадью и коневодством: Цхенисцкали (лошадиная вода, река), Сацхенисис мта (лошадиная гора) и т.д. В с. Сацхениси (лошадиное) Гардабанского района, в старину паслись царские табуны, там были устроены конюшни (Арджеванидзе, 1958. С. 68). «В старой Грузии добротно устроенные конюшни, кроме содержания и ухода за лошадьми, совмещали и функции по их разведению. Подобные конюшни находились как в пределах города, так и за его пределами (Джавахишвили И., 1946а. С. 90).

В Кахети была известна мера длины цхенис гакцева (пробежка коня) (Аргутинский, 1886. С. 310), а в Гурии – цхенис гаченеба (галоп коня) (Шилакадзе, 1941. С. 11), т.е. примерно 35–40 км. В старину в Грузии в качестве единиц мер длины использовался также «конская грива». Один из сортов грузинского винограда из-за продолговатой формы ягод назван цхенис-дзудзу («сосок лошади»).

338

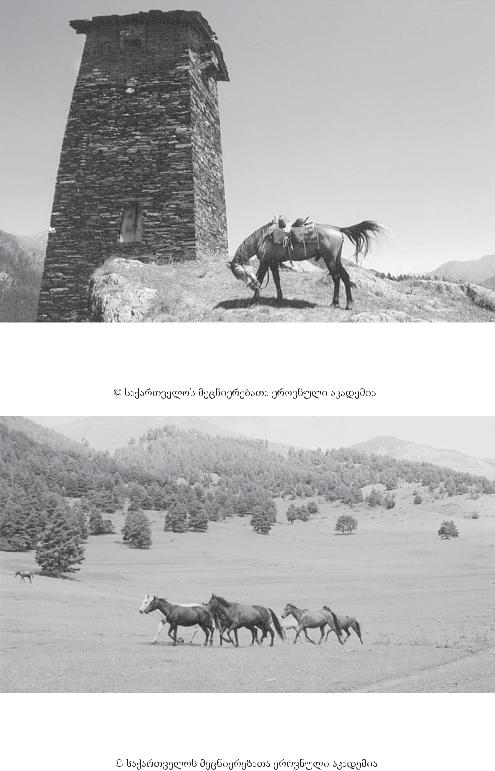

Конь у башни Кесало

Тушети, с. Омало Фото Р. Нацвлишвили, 2005 г.

© Личный архив Г. Цоцанидзе

Кони на пастбище

Тушети Фото Р. Нацвлишвили, 2005 г.

© Личный архив Г. Цоцанидзе

339

По мнению И. Джавахишвили цхенис-дзудзу – древнейший грузинский сорт винограда (Джавахишвили И., 1986. С. 554).

Известно множество терминов, характеризующих лошадь по различным признакам: по бегу – тохарики/иорга (иноходец), по породистости, экстерьеру – мерани, таичи, бедаури, раши (скакуны); джаглаги, джандаги (клячи); по масти – амлаки (пегая), курани (гнедая); по норову – бурго, гуларго (капризная, упрямая).

Всловаре С.-С. Орбелиани имеются такие названия в зависимости от пола и возраста: конь – ахтали, кобыла – хрдали, чаки, жеребенок – кицви, квици, производитель – аджилга и т.д. (Орбелиани, 1965). Термин хуне/оне/ уне – лошадь – сохранился только в Пшави, он обозначает породистую, хорошо объезженную лошадь. Жеребец имеет несколько названий: аджилга, улаки, вака/ура. Термин аджилга употребляют для обозначения производителя. Известны также несколько названий кобыл – чаки, пашати, хрдали, жеребенка называют квици, квиринаи, квиро, курана. Причем курана, кур связывают с шумерским названием лошади кур (Джавахишвили И., 1950. С. 123).

ВМесхети, Мтиулети и Джвахети верховую лошадь называют сахедари. Для обозначения табуна лошадей используются термины джоги (в Восточной Грузии) и рема. Термином джоги в Западной Грузии называют стада крупного и мелкого рогатого скота. В Джавахети рема – это табун необъезженных лошадей.

ВГрузии наиболее широкое распространение получили лошади местных пород – тушинской и мегрельской (Чхеидзе, Кобалава, 1950. С. 17). В Восточной Грузии были известны лошади кахетинской, тушинской, пшавской, кизикской пород, а в Западной Грузии – мегрельской, имеретинской. Их называют также горными лошадьми (Свечин и др. 1984. С. 157).

Коневодство в Грузии было одной из развитых отраслей хозяйства. Так, табуны лошадей имелись в Квемо и Шида Картли, Триалети, Джавахети, Гаре Кахети, Имерети, Самегрело и Гурии (Картлис цховреба, 1973. С. 307–381). Лошадь имелась почти в каждой семье. Табунами лошадей владели богатые овцеводы в Пшави, Тушети, Кахети, Кизики, где наличие обширных пастбищ способствовало развитию этой отрасли. В Западной Грузии табуны лошадей встречались в Квемо Рача, Самегрело и Гурии (Ламберти, 1938. С. 30; Кастелли, 1977. С. 53; Бакрадзе, 1978. С. 273). В Самегрело только состоятельные помещики имели табуны; в Гурии владетельные князья братья Гуриели владели табуном сообща (Бакрадзе Д., 1978. С. 273). В Тушети и Самегрело коневодство стало самостоятельной отраслью. Коневодство являлось передовой отраслью и в XVIII в.

ВПшави существовал обычай цхенис дабма (содержать лошадь на «привязи»): если кто-то имел лишнюю кобылу и не был в состоянии ее содержать, но и продавать не желал, он отдавал лошадь другому человеку на четыре года для получения нашени (приплода), который они делили поровну (санашензиароба). Согласно своду законов «Дастурламали», крестьяне были обязаны ухаживать за лошадью управляющего моурави с. Атени. Эта повинность называлась цхенис бма (Памятники грузинского права, 1970. С. 603). Крестьяне также обязаны были одалживать коня феодалу по его требованию, что называлось цхенис тховеба.

340

Самым ответственным этапом ухода за лошадью является гахедна – объездка, во время которой всадник должен проявить силу, выносливость, храбрость и быструю реакцию. Обычно объезжают 3–4-летнего жеребца. В разных уголках Грузии применяли различные способы объездки, хотя повсюду пользуются следующим приемом: на спину жеребца кладут набитую камнями перекидную сумку и заводят его на мокрую свежевспаханную пашню. Обычно жеребцов объезжали 15–20-летние юноши.

В Грузии лошадь в основном использовали для верховой езды (садждомад) и для перевозки грузов. Снаряжением верховой лошади являются: унагири (седло), узангеби (стремена), лагами (удила), агвири (уздечка и конский убор), мосартавеби (подпруги), текалто (потник), авшара (недоуздок), самкердули (нагрудник) и др. Главная часть снаряжения – седло – унагири, анангери (мегр.), хунгир (сван.) – состоит из деревянного остова (двух параллельных седельных полок) и кожаной подушки балиши. Для подушки использовали как выделанную на месте, так и привозную шагреневую кожу (Абесадзе Н., 1986. С. 20). Показателем качества подушки было число складок (6, 9, 12 и 15). Чтобы подушка не треснула, один из ее углов оставляли открытым для свободного выхода воздуха (Нанобашвили, 1973. С. 166). Лошадей подковывали грузинскими (плоские) и русскими (с зубцами) подковами. Занимались этим налбанди – кузнецы. Производством седел в городах и селах занимались шорники – сараджи (в Восточной Грузии) и седельщик – меунагире (в Западной Грузии). Среди улиц Тбилиси упоминается и Сараджхана – улица шорников (Месхиа, 1958. С. 363). Центрами шорного производства были Телави, Сигнахи, Цаленджиха, Зугдиди, Ахалцихе, Ахалкалаки, Лаилаши (Лечхуми), Цагери, Кутаиси и Хони. В Зугдиди на воскресной ярмарке продавали до 100 седел. Серебряные части конского убора изготовляли дагестанские мастера (Нанобашвили, 1973. С. 170).

Культ лошади и связанные с ней верования были известны в Грузии с древнейших времен, о чем свидетельствуют археологические материалы (Амиранашвили, 1944. С. 75; Сонгулашвили Дж., 1964. С. 229). Известно, что лошадь связана с культом солнца. По народным представлениям в колесницу солнца были впряжены белые кони. Сыну солнца, царю Колхиды Айету солнце подарило быстрых как ветер скакунов (Брегадзе Н., 1969а. С. 248). Грузины считали, что среди животных самым «огненным» является лошадь (цхени); корень (-цх) этого слова был общим для слов сицоцхле (жизнь) и цецхли (огонь) (Нозадзе В., 1957. С. 101, 106).

Посвящение и принесение в жертву коня святилищу засвидетельствовано в горной части Восточной Грузии (Хевсурети, Тушети). В старину в Хевсурети на празднике Сачальского св. Георгия приносили в жертву (саклав куратад) «круглокопытных» (чликмргвални), т.е. только что родившихся жеребят (Грузинская народная поэзия, 1972. С. 273). В Хевсурети владелец новорожденного жеребенка, чтобы предохранить его от бед, давал обет святилищу отдать его в табун (саремаот). Покровителем скотины, в том числе и лошадей, являлся Хахматис джвари. В Хевсурети, если лошадь заболевала или терялась, хозяин «поручал» ее покровительству джвари, молился Хахматис джвари, просил божество о выздоровлении коня, обещал «прийти с дарами и свечой», приносил святилищу кровавую жертву (мисамбарео-саклави).

341

С культом лошади связан народный праздник Тедороба/Тевдороба. Часть связанных с празднеством обычаев посвящена лошади: возносят молитву, пекутся ритуальные хлебцы с изображением лошади, которые глава семьи и все ее члены, изображая повадки лошади (ржание, брыкание), достают зубами из лотка и едят (Бардавелидзе, 1953. С. 121). Известно, что лошадь в мифологии и фольклоре многих народов мира, в том числе и грузин, связана с культами солнца и мертвых; она солнечное и хтоническое существо (Брегадзе Н., 2001. С. 135), поэтому в ритуалах погребения и траура лошадь является центральной фигурой: посвящаемый умершему конь (сулис цхени), скачки (доги), изображение лошади на надгробных камнях (Надирадзе Э., 1996. С. 54–58). Известно, что в древней Грузии существовал обычай хоронить лошадь вместе с хозяином, о чем свидетельствует археологический материал. По этнографическим материалам во время траура оседланного коня покойного «облачали в траур». Лошадь символически воспринималась как «проводник души усопшего»; ее оплакивали, как покойного. Коня покрывали также красной попоной, поскольку красный цвет – символ воскресения, огня, солнца (Амиранашвили, 1944. С. 115–116).

До последнего времени в быту сохранялся обряд посвящения покойнику коня – сулис цхени (конь души), на роль которого выбирали лучшего жеребца.

ВХевсурети его стоимость достигала 5–6 коров. Часто в Хевсурети все хорошие лошади оказывались посвящены умершим (Очиаури А., 1940. С. 71–78). Обряд посвящения коня в Хевсурети исполняли в день похорон или в годовщину смерти. Сулис цхени к этому церемониалу готовили заранее (мыли, кормили, женщины заплетали гриву, украшали бусами и пуговицами, седлали, на имя покойного через седло перекидывали его одежду, оружие, кнут, перекидную сумку с хлебом и водкой, на переднюю луку седла прикрепляли зажженную свечу. В день похорон сулис цхени, привязанный к руке усопшего, стоял у его изголовья, а повод держали его жена, мать или сестра. Сулис хуцеси (священник души) освящал коня; держа наполненный рог, он произносил: «Конь сей для твоего потребления; езди на нем, скачи, да не будь ты без лошади». Затем выливал на коня напиток из рога и трижды несильно бил его кнутом, символически принося его в жертву. Священник трижды справа налево обводил коня вокруг покойного. Жертвенного коня на кладбище не водили. Его хорошо содержали, использовали только для верховой езды, не продавали, после годовщины смерти дарили кому-нибудь (Гиоргадзе, 1987. С. 11–14; 1972. С. 288–290). Обычай принесения коня в жертву умершему известен и в других уголках Грузии. В Сванети в день похорон празднично оседланный конь стоял рядом с покойником. Во время выноса тела на коня садился юноша и перед траурной процессией пускал его вскачь, чтобы «догнать хозяина», и скакал пока лошадь не падет (Бардавелидзе, 1953. С. 67).

ВСамегрело в могилу покойника клали конский волос. В день похорон лошадь покойника трижды обводили вокруг хозяина (Гиоргадзе, 1972. С. 290). Большое значение придавалось также поминальным скачкам – доги. В горной части Восточной Грузии скачки именуются терминами цхенни (Хевсурети), садгини (Тушети), а в Самегрело – марула, что означает «испытание двух лучших». Цена участвующих в скачках лошадей составляла от 2 до 12 коров. Всадники заранее тренировались, поскольку горная местность и бездорожье требовали особой выносливости. Всадник сидел на неоседланной лошади

342