ГЛАВА 6

СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЙ БЫТ

CЕМЕЙНЫЙ БЫТ1

Этнографический материал, собранный исследователями и наблюдателями в XIX–XX вв., и письменные источники V–XIX вв. подтверждают сосуществование в Грузии больших и малых семей. Первые

из них представляли собой видоизмененную семейную общину, а вторые – индивидуальную семью.

О численном преобладании малых семей свидетельствуют письменные источники, большинство которых относится к позднефеодальной эпохе. Подтверждением служат, в первую очередь демографические данные второй половины XVIII в. (Яшвили М., 1974; Джавахишвили И., 1967), а этнографический материал указывает на то, что больших семей было сравнительно мало. Обычно в состав малой семьи входили родители и их дети, а в течение определенного времени – один из родителей мужа. Такая семья охватывала два или три поколения. В трехпоколенной сложной семье главой семьи считался старший мужчина, прерогативой которого была организация труда. В двухпоколенной семье главой считался муж. Степень участия детей в хозяйственных делах зависела от их возраста. Распределение семейного имущества в случае раздела в трехпоколенной семье происходило между дедом, его сыновьями и внуками, а в двухпоколенной – когда сыновья обзаводились семьями – между родителями и сыновьями.

Более сложной социальной ячейкой являлась большая семья: ее система управления, организация труда, основанный на возрастном почитании семейный этикет, обряд раздела и принцип распределения имущества. Одной из особенностей большой семьи, в которой жили братья разных поколений со своими детьми, было проживание 3–4, а то 5 поколений под одной крышей, чем и объяснялась ее многочисленность. В горных районах Грузии неразделенные семьи существовали до начала XX в. (Макалатия, 1929. С. 38–39; 1930. С. 81–82; 1933. С. 104–106; 1934а. С. 87–89; 1934б. С. 98–99).

Согласно письменным источникам, большая и малая семьи сосуществовали и в Хеви, и в Гудамакари. В материалах переписи населения Арагвского ущелья 1774 г. в основном фиксируются малочисленные семьи, больших семей было немного (Такайшвили, 1907). Наряду с малыми семьями в этих

1 © В.Дж. Итонишвили

424

районах даже в 1930-е годы (Макалатия, 1930. С. 81; Панек, 1939. С. 81) существовали многопоколенные семьи, включавшие 44–46 человек. В Хеви преобладала индивидуальная семья из 2–3 поколений – однако в каждом селе встречались и большие 3–5-поколенные семьи, по 25–50 человек.

Самые ранние свидетельства о нераздельном проживании сородичей в Арагвском ущелье встречается в «Своде законов» Георгия Блистательного (1314–1346). В § 7 «Свода» упоминается некий хевисбери (глава общины), в семье которого не подлежали разделу представители трех поколений – отец, дядя, брат, сын дяди и сын брата (Долидзе, 1957. С. 106). Согласно § 9, из семьи хевисбери могли отделиться его брат, моахле (близкий родственник) или меквиси (дальний родственник). Кроме этого «Свода законов», значительными источниками, содержащими сведения о составе семей, являются данные переписей 1774 и 1781 гг. (Такайшвили, 1907. С. 35). На примерах отдельных общин и деревень в составе общин показаны число дымов (семей) и «голов» (мужчин) в семье. Из некоторых дымов учтена лишь одна «голова», а из других – от двух до семи, т.е. налицо факты сосуществования больших и малых семей с преобладанием семей в составе одной или двух «голов». Подобное соотношение между большими и малыми семьями отражено и в данных камеральной переписи XIX в. (ЦИАГ. Ф. 254). О тенденции сокращения числа больших семей можно судить по данным XIX в. Выясняется, что в 1860-е годы большие семьи превосходили числом малые (Итонишвили, 1960. С. 63– 64), а с 1860-х годов начинается их интенсивный распад (Никифоров, 1887. С. 24–25). Этнографический материал выявляет процесс убывания численности больших семей по мере роста числа индивидуальных семей.

Система управления и порядок организации труда в семье – важные компоненты семейного быта. В индивидуальной семье главой был муж, выполнявший также тяжелые работы, а его супруга занималась домашним хозяйством. В исключительных случаях, когда в семье все еще сосуществовали три поколения, в роли главы семьи выступал дед, а в роли хозяйки – бабушка. При наличии в семье совершеннолетних детей трудовые обязанности распределялись между ними по возрастному принципу.

В больших семьях существовали те же принципы, с той разницей, что в такой семье был четко определен как приоритет главы семьи, так и трудовые действия представителей разных поколений. Этнографические данные разных регионов Грузии показывают, что во главе большой семьи стоял старейший из мужчин, которому беспрекословно подчинялись все члены семьи. Все решения, касающиеся семейных дел, принимал глава семьи, заранее согласовав их с женатыми членами семьи. Можно сказать, что большой грузинской семье была присуща солидарная форма правления.

Престиж главы семьи определялся не только его умением управлять семьей, но и авторитетом среди односельчан, поскольку он от имени семьи принимал участие в общественной жизни села, общины и т.д., был ответственным лицом и непосредственным участником урегулирования конфликтов с соседями. В обществе он представлял лицо семьи, и естественно, что семья, особенно взрослые мужчины, предпочитали иметь в качестве главы семьи авторитетную персону.

Во всех регионах Грузии в компетенцию главы семьи входила организация труда с учетом возраста и трудоспособности мужского состава семьи.

425

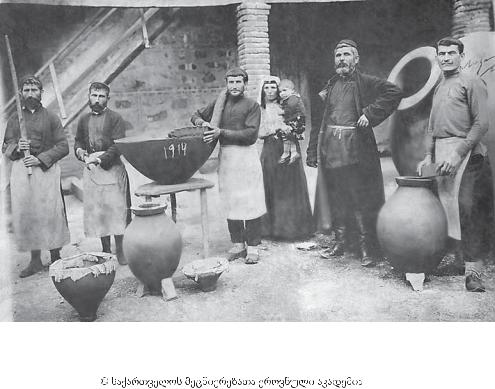

Семья Куртанидзе из Кварели, изготавливающие квеври

Кахети, 1914 г.

© Личный архив Г. Барисашвили

По усмотрению главы семьи мужчины трудились почти во всех отраслях хозяйства: садоводство, животноводство, пчеловодство, торговля, уход на заработки и т.п. Если в земледельческих регионах приоритетом пользовался пахарь (плугарь), то в овцеводстве – саркар (старший чабан) и т.д.

Распределение работы между незамужними и замужними женщинами разных поколений входило в обязанности старшей хозяйки – матери семейства, супруги главы семьи. Однако в некоторых случаях этот принцип нарушался, и ее обязанности выполняла женщина, следующая за ней по возрасту. Она заведовала кладовой и рационально распределяла съестные припасы, как для повседневного употребления, так и во время пиршеств и бед. Старшая хозяйка и пожилые невестки пекли хлеб, готовили разные блюда и т.д., т.е. выполняли дела саупросо (предназначенные для старших, от упроси – старший), а дела саумцросо (от умцроси – младший) – соблюдение чистоты в доме, во дворе, запас воды и т.д. выполняли младшие невестки, в первую очередь новобрачная. Учитывая возраст и опыт, невестки и незамужние женщины, помимо хозяйственных дел по дому, также принимали участие в полеводческих, садоводческих, пчеловодческих, животноводческих и т.д. работах; заготовкой молочных продуктов во всех регионах занимались только женщины, за исключением Тушети, где доение овец и сыроварение считалось мужским занятием.

Учитывая возраст и пол членов семьи, регулировались и отношения между ними, что было обязательным условием целостности семьи. Этой традиции

426

придавалось особое значение в больших семьях, где под одной крышей жили мужчины разных поколений и их жены. В таких семьях главным фактором этикета считался обычай избегания, которого в первую очередь придерживались невестки. Формой избегания было умдзрахоба (букв.: «неразговаривание»), в обязательном порядке его соблюдали молодые невестки в отношении главы семейства, отца и дядей мужа, деверя. Длительность соблюдения этого обычая было разной: кое-где она была недолгой – до одного года, а кое-где – на протяжении всей жизни. В этом отношении семейный быт равнинных регионов был менее суров, чем у горцев, где этот запрет нарушался лишь при желании старших мужчин заговорить с невесткой. В этом случае старший мужчина делал подарок невестке, что и становилось поводом прекратить «неразговаривание».

Обычай избегания соблюдался и в отношении свекрови и старших невесток, но в ограниченных формах и до той поры, пока невестка не становилась матерью. Было не принято заговаривать с мужем в присутствии старших родичей или чужих лиц. Нарушением семейного этикета считалось и обращение по имени к супругу или супруге. Жена обращалась к мужу перифразами, что прослеживается в быту горцев и сегодня. Отношение мужчины к детям характеризовалось сдержанностью – брать ребенка на руки или ласкать его считалось неприемлемым для мужчины поведением.

С течением времени ограничения подобного характера потеряли силу. Нормы народного этикета соблюдались и во время распределения мест у очага, застолья и принятия гостей. Обычно у очага были выделены специальные места для мужчин и женщин. Глава семьи восседал в кресле со спинкой в обособленном месте справа от очага, на длинной скамейке рассаживались мужчины – старший ближе к главе семьи; напротив мужчин на низких табуретках и подушках устраивались женщины.

В горных регионах мужчины, женщины и дети не садились за один стол. Эту традицию они чтят и по сей день – отдельно накрывают праздничный и траурный столы для мужчин и женщин. Обслуживать застолье было обязанностью женщин. Соответствующие правовому положению нормы поведения соблюдались и во время поездки или передвижения пешком: женщина должна была идти вслед за мужчиной; в телеге или в санях садилась не рядом, а позади него. Гостей в семье встречал мужчина, а женщина им прислуживала.

Согласно этнографическим материалам, отражающим в основном картину XIX в., во всех регионах экономической основой семьи была совместная семейная собственность. В индивидуальной семье правом собственности на имущество пользовались родители и дети. В семьях многочисленных и многопоколенных основной единицей собственности считалась доля, которую получал каждый участник раздела – т.е. главы вновь образовавшихся семей. Таким образом, и многодетные, и бездетные участники раздела получали равные доли. Поровну делили приобретенное совместным трудом имущество: жилье, мебель, посуду, орудия труда, мельницу, вотчину, съестные припасы. В обоих случаях при разделе соблюдался принцип распределения имущества на равные части, с той лишь разницей, что в трехпоколенной семье для членов семьи старшего поколения предусматривались затраты на саупросо (а старшинство), или же самархи (погребальные), для неженатого

427

сына – на саумцросо (доля младшего) и на свадебные расходы (сакорцило), а для незамужних дочерей – на приданое мзитеви (предметы личного употребления) и сатавно (несколько голов скота). Для главы большой семьи предусматривалась доля саупросо в виде участка земли, скотины, большой глиняный кувшина для вина или же других ценностей. Подобное решение принималось на основе договоренности между участниками раздела, учитывая заслуги главы семьи. Выделение такой доли было делом добровольным. Этот акт фактически не вызывал разногласий, он служил признанием приоритета главы семьи и считался вполне закономерным. В горных районах, где ведущее место занимало овцеводство, организатору этой отрасли саркари – главному чабану вместе с причитающейся ему долей выделяли определенное число овец. Свадебные затраты предусматривали и урвади (калым), в тех регионах страны, где соблюдали обычай выплаты денег семье невесты. Этот обычай функционировал в Хеви (Итонишвили В.Д., 1960.

С.211–227), Сванети (Харадзе, 1939. С. 87–98) и Самегрело (Ламберти, 1938. С. 82–85; Сахокия Т., 1956. С. 55, 83, 94–95) до конца XIX в., а ранее представлял норму брачных отношений по всей Грузии (Багратиони И., 1948. С. 228–229).

Вместе со свадебным незамужним девицам выделяли долю на приданое и сатавно (скот, полученный женщиной при выходе замуж). В отличие от феодальных семей, которые давали в приданое солидное имущество (Яшвили, 1974), крестьянская семья ограничивалось двумя сменами постельных принадлежностей и сундуком невесты с предметами личного употребления. В сатавно входили деньги (в основном в равнинных регионах), отдавать которые под проценты женщина имела право и в семье мужа, и несколько голов овец или коров (в горной Грузии), приплодом которых женщина могла пользоваться сроком до 3 лет, а затем сатавно становилось частью общесемейной собственности. Приданое – личная собственность женщины – не подлежало разделу, как и часть имущества, приобретенного индивидуальным трудом (Харадзе, 1939. С. 54–56).

«Раздельные акты» показывают, как распределялись совместное имущество, саупросо, саумцросо, добытые индивидуальным трудом ценности и личная собственность при учете состава семьи, положения членов семьи и их труда на благо семьи, прав вдов и сирот (Памятники грузинского права, 1965.

С.9–14; 1977. С. 134). Выделение саупросо и саумцросо обычно происходило без каких-либо осложнений. Если же претендент оспаривал «неполучение» саупросо, то ситуация осложнялась (Памятники грузинского права, 1977.

С.172–173). Встречаются факты, когда участник раздела не брал саупросо или саумцросо (Памятники грузинского права, 1977. С. 479–480). При разделе семьи были четко определены права и обязанности как родителей, так и детей. Как правило, дети были обязаны содержать родителей, в противном же случае медиаторы через приговор определяли положение сторон (Памятники грузинского права, 1977. С. 478–479).

Вусловиях феодального общества права на получение наследства имел и усыновленный ребенок, что оформлялось особой грамотой (Памятники грузинского права, 1985. С. 916–917). Нарушение условий грамоты считалось несовместимым с ответственностью перед актом усыновления (Памятники грузинского права, 1970. С. 1068–1069). Права усыновленного приравнива-

428

лись к правам родного сына. Грузинское право фиксировало свое отношение и к незаконнорожденному. Внебрачный ребенок, т.е. «рожденный в грехе», не мог наследовать хоть какую-то долю, а землю выделяли лишь с условием поселения в качестве кма (крепостного) (Памятники грузинского права, 1977. С. 64).

При разделе семьи определенная часть имущества или утварь оставались в общем пользовании – участок земли, мельница, винный погреб, маслобойня, хижина на пастбище, котлы пивоварочный и для гонки водки и др. Такое имущество, предназначенное для общего пользования, в научной литературе квалифицируется как патронимическая собственность, а совокупность выделенных семей, поселившихся одним поселком, объединение близких родственников, носящих имя бывшего главы большой семьи – как патронимия (Харадзе, Робакидзе, 1964. С. 19). Этнографические данные показали, что выделенные семьи в большинстве случаев поселялись вместе. Такого типа патронимические поселки возникали вблизи бывшего дома большой семьи, однако порой выделенные семьи расселялись в разных местах.

Во всех районах Грузии в наименовании подобных поселков фигурировало имя эпонима патронимии, но оно не всегда совпадало с личным именем главы большой семьи. Эпоним, чье имя носил поселок, в свое время мог быть главой малой семьи, а впоследствии, когда малая семья превращалась в новую родственную группу, естественно, она могла носить имя своего эпонима. Подобное родственное объединение не всегда проживало в одном поселке, в большинстве случаев потомки одного предка селились порознь, в зависимости от наличия свободных земель для поселений. Названия поселка и родственной группы совпадали в том случае, если родственники селились компактно по соседству. Подобного типа поселки возникали не только в связи с разделом больших, но и с разделом индивидуальных семей. Однофамильные поселки в ряде случаев представляли из себя сообщество индивидуальных семей, которые не всегда создавались на основе сегментации «семейной общины».

Процесс раздела больших семей был необратимым и вполне закономерным, но, в силу некоторых обстоятельств, выделенные семьи воссоединялись. К воссоединению (шекрилоба) прибегали и те семьи, которые не связывали узы родства по крови. Целью такого акта было создание прочного экономического положения. Оформлялся договор экономического характера, в котором были предусмотрены условия использования объединенными семьями общего имущества, а также его распределения в случае раздела.

Воссоединение имело место среди населения разных социальных категорий. Документы, датированные XVII–XVIII вв., в основном отражают условия воссоединения феодальных семей и реальные причины раздела, необходимость воссоединения, условия объединения имущества и порядок распоряжения им, назначение одного человека главой семьи, принципы распределения имущества при возможном разделе. Процессы воссоединения документально подтверждаются и среди крестьян. Причина та же – желание создать прочную экономическую базу, чтобы преодолеть возможные последствия нападения врага – выкупить взятых в плен домочадцев, что было осуществимо только при наличии обобщенных средств (Джавахишвили И., 1982. С. 142–143).

Путем шекрилоба выделенные семьи опять образовывали одно целое, но это не означало реставрации большой семьи (Джавахишвили И., 1982.

429