ИНГИЛОЙЦЫ2

Саингило – ныне одна из административных единиц Азербайджанской Республики, историческая область Эрети. В IV–V вв. Эрети входит в состав грузинского государства, представляя собой одну из его феодальных единиц – эриставство. На протяжении всего Средневековья Эрети, вместе с Картли и Кахети, испытывала на себе тяжкие последствия вторжений персов, арабов, монголов, тюрок-сельджуков, аварцев. С XVII в., с изменением социаль- но-политической обстановки, в Саингило меняется и ее этнический состав. В результате усиленной экспансии Ирана Саингило не раз подвергалась разорительным набегам кизилбашей, чем пользовались соседи – дагестанские народы, начавшие интенсивно переселяться в этот край. Возникли две поли- тико-административные единицы: Джаро-Белоканская область, включавшая современные Закатальский и Белоканский районы, и Илисуйский султанат (совр. Кахский район). С тех пор в исторических источниках вместо Эрети встречаем Джаро-Белокани (груз. Чари-Белакани) и Ках-Элисени. Термин Саингило (Ингило) появляется со второй половины XVII в. и имеет социальное, а не этническое значение: тюркоязычное население называло здешних грузин иангал/ингил, что означает «новообращенный», поскольку часть грузин была омусульманена; часть сохранила христианскую веру. Такая обстановка относительно неизменной оставалась и в последующий период. В Георгиевском трактате (1783 г.) Саингило упоминается в пределах Картлийско-Кахетинско- го царства. С начала XIX в. (после обнародования Александром I в 1801 г. Манифеста об упразднении этого царства) в обеих частях Саингило численность тюркоязычного населения возросла, что повлекло за собой серьезные изменения в жизни и быте ингилойцев. Политические же явления поэтапно развивались таким образом: с 1803 г. Саингило находится в подданстве России; в 1830–1845 гг., согласно административному делению России, этот край был включен в Джаро-Белоканский округ, а с 1860 г. – в Закатальский военный округ, относившийся к Тифлисской губернии; с 1921 г. Саингило находится в пределах Азербайджанской ССР; в настоящее время это одна из административных единиц Азербайджанской Республики.

Внастоящее время определенная часть местного населения (в основном

вКахском районе) сохраняет грузинский язык (ингилойский диалект), национальную самобытность, ментальность, идентичность, элементы хозяйственной и социальной жизни. Что касается грузинского общества, то и на протяжении всего XIX в., и в дальнейшем оно не теряло контактов со своими соотечественниками. Старания общественных деятелей главным образом ограничивались образовательной сферой: ездили в села Саингило, где в школах и в грузинских семьях обучали детей грузинской грамоте, привозили им грузинские учебники, книги, прессу, работали в сфере культуры, записывали этнографический материал и т.д. В этом плане неизмеримы заслуги Д. и М. Джанашвили, З. Эдили (Эдилашвили), И. Гогебашвили, А. Омарашвили и др. Эта тенденция продолжалась и в XX в.

Саингило отличается своим природно-географическим расположением, своеобразием рельефа, умеренным климатом, полноводными реками, богатой

2 © Г. Гоциридзе

707

Грузинки-ингилойки из с. Ках в нарядных национальных костюмах

Закатальский округ, Бакинская губ., 1883 г. © МАЭ РАН. № 135-18

флорой и фауной. Территория Саингило делится на две части: горную и равнинную. Горная часть представляет извилистую гряду Кавказского хребта с вершинами Гударехи, Диндиди, Губази, Дингила и др. Равнинная зона характеризуется плодородными долинами, покосами и пастбищами, раскинувшимися по левобережью р. Алазани, что создает благоприятные условия для развития земледелия и скотоводства (овцеводства). Кроме полеводства, ингилойцы занимаются садоводством, табаководством, пчеловодством и, особенно, виноградарством и виноделием. Несмотря на соседство с мусульманами и запрет исламом вина, они сохра-

нили традицию изготовления вина, которое хранят в квеври (врытых в землю глиняных кувшинах); они едят свинину, устраивают застолье по грузинскому обычаю, выбирают тамаду и произносят тосты.

Наряду с земледелием в хозяйственной жизни ингилойцев большое место занимало скотоводство, а также сбор дикорастущих трав, ягод, фруктов, охота. В пищу они активно потребляли мхали (блюда из разных измельченных овощей, заправленные грецкими орехами, зеленью и т.д.). Леса здесь богаты такими съедобными и полезными растениями, как гандзили (черемша) и джонджоли (клекачка), грибы, разные ягоды (брусника, черника и т.д.), благодаря чему ингилойцы выживали в периоды вражеских нашествий и в неурожайные годы. Ингилойцы и сегодня культивируют дикие растения путем селекции и прививания. Ингилойцы выращивали пшеницу сортов доли, тавтухи, дика, а также овес и ячмень. Хлеб пекли в устроенных в земле тоне; из традиционных форм хлеба пекли шоти, лаваш, мргвали пури (круглый хлеб), на Новый год и в другие праздники – ритуальные лепешки-хлебцы разной формы (квереби). В повседневном рационе ингилойцев в настоящее время большое место занимает рис. Традиционными национальными блюдами считаются каурма, буглама, чахохбили и др.

Из традиционных форм поселения до 1950-х годов в Саингило сохранялись три типа: 1) рассеянное поселение, или отстоящие друг от друга на определенное расстояние одноэтажные дома, утопающие в зелени садов и ви-

708

ноградников, внешне напоминающие западногрузинские; 2) расположенные в один ряд вдоль улицы дома с задними дворами (новые и старые кварталы). Один квартал нередко населяют однофамильцы, происходящие от одного предка; 3) горные поселения, состоящие из выстроенных почти впритык друг к другу домов, – вертикальный тип ступенчатой планировки, обусловленный, как правило, малоземельем, когда плоские земляные кровли жилищ используются в качестве террас. У каждого ингилойского села имеется место общественного средоточия сельчан – гимга, представляющее собой одновременно объект культового назначения и салакбо («говорильню», т.е. место бесед) сельских мужчин и старейшин.

Кроме основных домов, почти у всех ингилойцев имеются в собственности бинеби – примитивные постройки на покосах и пастбищах, предназначенные для временного жилья в летний и осенний период. Наряду с бинеби каждое село имеет свою мельницу и динги (молотильню для риса). В хозяйственном быту ингилойцы используют также каменные ручные мельницы, ступки и терки.

До второй половины XIX в. среди ингилойцев, так же как и среди населения Картли и Кахети, сохранялась большая неразделенная семья, в которой под одной крышей вместе проживало три-четыре поколения. В такой семье соответствующим образом происходило распределение труда, строго соблюдался принцип старшинства, статус главы семьи; особым, привилегированным правовым положением пользовалась почтенная хозяйка дома, руководившая в семье всеми женскими делами. В те времена раздел семьи считался постыдным делом, но если это все же происходило, тогда и раздел имущества осуществлялся по принципу старшинства. Неприкосновенными были только

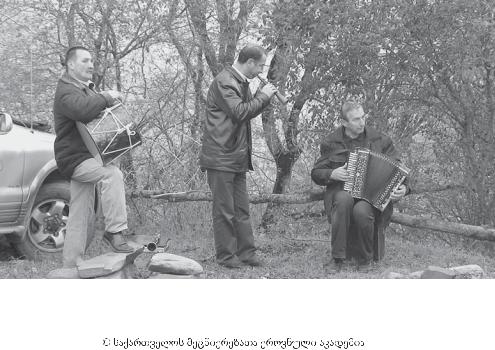

Музыканты на празднике Курмухоба у храма св. Георгия

Азербайджан, Кахский район, 23 ноября 2011 г. © Фото Л. Меликишвили, 2011 г.

709

мзитеви (вещи из приданого) и сатавно (дополнение к приданому в виде денежного капитала) – личная собственность женщины.

Ингилойцы сохранили немало грузинских традиционных свадебных обычаев, чем они очень гордятся. Этнографические материалы свидетельствуют о том, что среди ингилойцев не укоренились такие элементы брака, как уплата за невесту калыма (урвад). Напротив, все основные затраты на свадебное застолье берет на себя сторона жениха. Четко определены функции шаферов брачующихся, махаробели (благовестника), эджиби (главы макриони – сопровождающих жениха лиц). В каждом ритуале чувствуется отголосок древних магических действ, верований и представлений раннехристианской эпохи, наполненных символикой плодородия, достатка и изобилия (Эдили, 1997. С. 120, 123).

Одним из проявлений грузинской идентичности и самосознания ингилойцев является сохранение важных элементов духовной культуры – национальных религиозных праздников, в частности, Курмухоба, или Гиоргоба, который они ежегодно отмечают 23 ноября в Курмухской церкви св. Георгия: закалывают жертвенное животное, пекут ритуальные лепешки, зажигают свечи и совершают всенощное бдение. Св. Георгий считается в народе главным покровителем долголетия, здоровья, плодовитости (особенно рождения сыновей) и заступником невиновных.

ГРУЗИНЫ ИРАНА3

Одна из наиболее многочисленных грузинских диаспор приживает в Иране, где грузинские поселения возникают с XVII в. Со времен правления Сасанидов Иран непрерывно стремился к покорению Грузии. В его стратегические планы входили захват территории, упразднение грузинской государственности, уничтожение христианства, национального самосознания и идентичности грузинского народа.

С раннего Средневековья грузины вольно или невольно оказывались в Иране, а некоторые из них достигали особых успехов на военно-политическом поприще и в общественно-культурной жизни этой страны. Это можно сказать о представителях феодального дома Ундиладзе. Были грузины, занимавшие высокиегосударственныепостытаруга(правителягорода),диванбега(окружного судьи) и т.д. Среди деятелей культуры следует выделить известных ху- дожников-миниатюристов Джабадари и Сияушбега Картвели, создавших собственную школу; их шедевры внесены в сокровищницу мирового искусства. В Иране успешно творили грузинские писатели, поэты, историки и др. (Путуридзе, 1947. С. 107; Куциа, 1963. С. 7).

В начале XVII в. «грозный хан» шах Аббас несколько раз вторгался в Грузию, и особенно тяжелым был 1616 г. Когда же грузины дали отпор чужеземному завоевателю (Марабдинская битва 1625 г., Бахтрионское восстание 1659 г.), разъяренный шах снарядил против непокорных грузин карательную экспедицию, еще раз ураганом пронесясь по грузинской земле; тысячи жителей Кахети были угнаны в Иран. По сведению Искандера Мунши, числен-

3 © Г. Гоциридзе

710

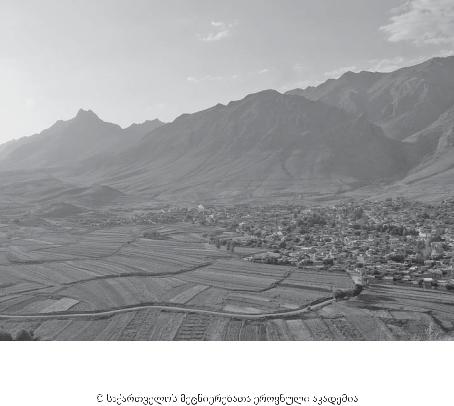

Город Марткопи

Иран, провинция Ферейдан © Фото Б. Кудава, 2006 г.

ность пленных достигала 300 тысяч человек. В Иране их расселили в нескольких провинциях: Ферейдане, Хорасане, Мазандаране, Фарсе, Ширазе.

Хотя в XVII в. с грузинами в Иране встречались европейские путешественники, дипломаты и миссионеры (Пьетро делла Валле, Томас Герберт, Джон Фриер, Исраел Ори), но в отдаленном Ферейдане никому из них побывать не довелось.

Судьба грузинских изгнанников в Иране сложилась по-разному. С точки зрения сохранения национальной самобытности, традиций и обычаев наибольшую стойкость проявили ферейданские грузины. Несмотря на принятие ислама, им по сей день почти в неизменном виде удалось сохранить родной язык (они говорят на ферейданском диалекте), хозяйственные традиции, семейные нравы, элементы системы родственных отношений, фольклорные предания.

С XIX в. появляются сведения о провинции Ферейдан и живущих там грузинах (Генри Лэйард, Жан Морган и др.). Первые подробные сведения о ферейданских грузинах мы находим у известного французского географа Э. Реклю, описавшего их села и ареал их расселения. Он делит Ферейдан на четыре части, из которых та часть, в которой живут грузины, называется «гурджи нахаие», т.е. «грузинский участок (поселение)» (Реклю, 1892. С. 336). Грузинское общество о своих ферейданских собратьях почти ничего не знало вплоть до второй половины XIX в. Интерес к ним возникает и

711

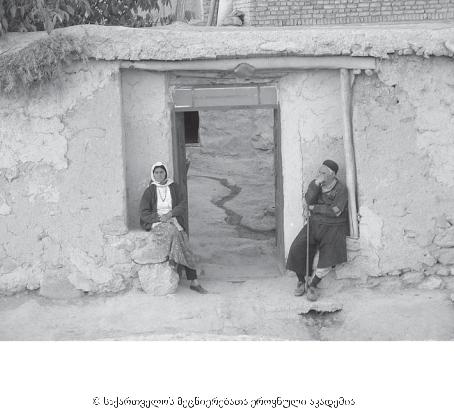

Грузины-ферейданцы

Иран, провинция Ферейдан, с. Чугурети © Фото Б. Кудава, 2006 г.

усиливается после создания Общества помощи грузинским мусульманам, в деятельность которого значительный вклад внесли И. Чавчавадзе, А. Церетели, И. Гогебашвили, З. Чичинадзе и др. В прессе публикуются дотоле неизвестные материалы о ферейданцах. Первым грузином, ступившим на ферейданскую землю, был видный общественный деятель Ладо Агниашвили. В 1894 г. он предпринял путешествие в Иран, где посетил ферейданских грузин и детально описал их жизнь и быт. Позднее он издал книгу «Персия и тамошние грузины» (Агниашвили, 1896. С. 136). Собранный в книге этнографический материал уникален: здесь описаны формы поселения ферейданцев (расселение кварталами, участками), жилища (с перекрытием «грузинского типа» – гурдже пуш), фамилии, формы семейных и хозяйственных отношений, фольклорные предания, диалектно-языковые образцы, нравы и обычаи. Впоследствии в Ферейдане побывали и другие грузины, в том числе сотрудник Грузинского банка Амбако Челидзе, который на протяжении 6 лет работал в Иране и в 1927 г. вместе с супругой Сарой Челидзе посетил эту провинцию. А. Челидзе прошел примерно тот же путь, что и его предшественник Л. Агниашвили, оставив нам редчайшие фото и описательный материал в виде книги «Ферейданские грузины» (1935 г.). Ныне семейный архив Челидзе хранится в Литературном музее им. Георгия Леонидзе, который в 2012 г. переиздал книгу Челидзе, дополненную новым фотоматериалом из архива автора.

712

В 1971 г. в Ферейдан отправилась первая научная экспедиция при участии видного востоковеда, проф. М. Тодуа и других специалистов. Кинооператор Гурам Патарая снял фильм «Далеко до Гурджистана», в котором отражены эпизоды из жизни и быта ферейданских грузин. Из трудов, написанных грузинскими исследователями о ферейданцах, особо следует отметить труды З. Шарашенидзе, Г. Чипашвили, З. Чичинадзе.

На сегодняшний день ирано-грузинские дипломатические, политические и культурно-экономические связи в значительной мере расширились. Министерство Грузии по делам диаспор разработало новый подход в решении проблем диаспор, содействуя организации поездок грузинских ученых, деятелей культуры и искусства в Ферейдан (и вообще в Иран). В 2003 г. здесь побывала правительственная делегация во главе с президентом, а также Католикос-Пат- риарх всея Грузии Илья II, благословивший ферейданских грузин. Ферейдан сегодня уже не является отсталой периферией Ирана – это довольно развитый в культурном отношении урбанизированный край. В регионе функционируют грузинская школа, народные художественные творческие коллективы (хореографический ансамбль). Молодежь Ферейдана получает образование как в Тегеране, так и в вузах Грузии и многих европейских стран. В одном из уголков старого Тбилиси открыт Иранский дом культуры.

Несмотря на суровые климатические условия Ферейдана (это горный край), грузины успешно развили симбиозную форму земледельческо-ското- водческого хозяйства. Из зерновых культур здесь сохранились древнегрузинские сорта пшеницы кана и цминда; им знакомы также сорта долис пури, тавтухи, кери и дика. Из земледельческих орудий по сей день используются гутани (плуг), цели (коса), намгали (серп); из хозяйственных сооружений известны бегели (амбар), хула (дощатое строение для хранения фруктов и зерновых). В скотоводстве применяют старый грузинский обычай объединения в товарищество ханулоба (взаимопомощь для собирания молока). Ферейданские грузины с особой бережливостью и любовью относятся к хлебу как основному продукту; хлеб пекут во врытых в землю тонэ. На комок теста, подготовленного к выпечке, они ребром ладони наносят изображение креста – символ христианской веры. Названия местного хлеба: горгвали (округлый), шоти, какала (ореховый) и др.

Наряду с полеводством ферейданцы занимаются садоводством и виноградарством. Сад, где разбит виноградник, называют папас баги (дедов сад). Вино у них не принято, зато они готовят игристый виноградный сок – халяль.

Поселения ферейданцев расположены скученно, кварталами: дома выстроены террасно, ступенчато, впритык друг к другу с небольшими проходами. Такой принцип поселения помогал жителям защищаться при нападении кочевников. В древней грузинской традиции выполнен и интерьер жилища – с очагом (кериа) и центральным несущим столбом (дедабодзи).

Национальная идентичность ферейданцев отчетливо проявляется в их системе родства, семейных и брачных отношениях. Они стараются избегать, а часто и вообще запрещают близкородственные браки как по отцовской, так и по материнской линии. Соблюдается внутрифамильная экзогамия. Согласно традиции, ферейданскую грузинку не выдавали замуж за персамусульманина, хотя ввести в дом невестку другой национальности допускалось. Ферейданцы сохранили в обиходе грузинские термины, обозначающие

713