ВМесхет-Джавахети широко был распространен аналогичный гонджаоба ритуал лазароба: женщины босиком обходили села с глиняной куклой в руках, а встречающиеся им по дороге сельчане должны были обливать куклу водой. Шествие сопровождалось сбором пожертвований и ритуальным песнопением во славу Лазарэ – божества дождя. Вечером из собранных продуктов устраивалась трапеза, присутствовать на которой мужчины не имели права.

ВШида Кахети и селениях, расположенных по обоим берегам Алазани, было очень популярно хождение на дидеба (величание) – обход группой женщин своего села во славу бога. Одним из членов группы была женщинаносильщик – мебаргули, собиравшая в хурджин (переметную суму) пожертвования. За счет собранных припасов затем устраивали общее застолье, во время которого опять восславляли Господа. Участие мужчин в этом ритуале запрещалось, что, по поверью, объяснялось тем, что «плод дает женщина, а с мужчины в этом деле спроса меньше».

Относительно связанных с водой народных верований и представлений на Колхидской низменности писал А. Ламберти: «Во время большой засухи, когда все мечтают о дожде, можно вымолить у бога дождь, используя следующий обычай: из какой-нибудь церкви народ выносит чудотворную икону в золотом или серебряном окладе, доносит ее до ближайшей реки, окунает в воду, а затем снова относит в церковь. Если дождь не пошел, через несколько дней икону снова несут к реке и полностью погружают в воду. Люди уверены

втом, что бог внял их мольбе. Когда же, наоборот, хотят прекратить дождь, обращаются к св. Илье, которому жертвуют козла. Это козье мясо съедает священник, а шкуру набивают сеном и там же где-нибудь вешают на ветке» (Ламберти, 1938. С. 154). Мегрелы называют этот обряд хатис дабанва (омовение иконы) или хатис гарецхва (мытье иконы). Кроме этого ритуала, здесь существовал обычай «делать лицо человека и прикреплять к нему руки», после чего куклу-чучело под громкие крики бросали в воду. По народному верованию, эта вода, вливаясь в море, вызовет с помощью куклы дождь. Этот обряд обнаруживает сходство с упомянутыми выше лазароба и гонджаоба.

Вмноговековой истории Грузии орошение имело особое значение и сыграло важнейшую роль в экономическом развитии страны. Орошение как неотъемлемая часть хозяйства и один из его основных агротехнических элементов связано с истоками земледелия на территории Грузии, и на этой же территории оно прошло длительный путь развития. Орошение следует рассматривать как основной фактор, обусловивший в целом развитие, интенсивность и многообразие форм грузинского земледелия.

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ11

Грузинский народ создал богатую и самобытную культуру виноградарства и виноделия. Благодаря достижениям в данной области (аборигенные сорта винограда, отличные вина, накопленные богатые знания и опыт и т.д.) Грузия снискала славу классической страны виноградарства и виноделия.

11 © Л. Габуниа

281

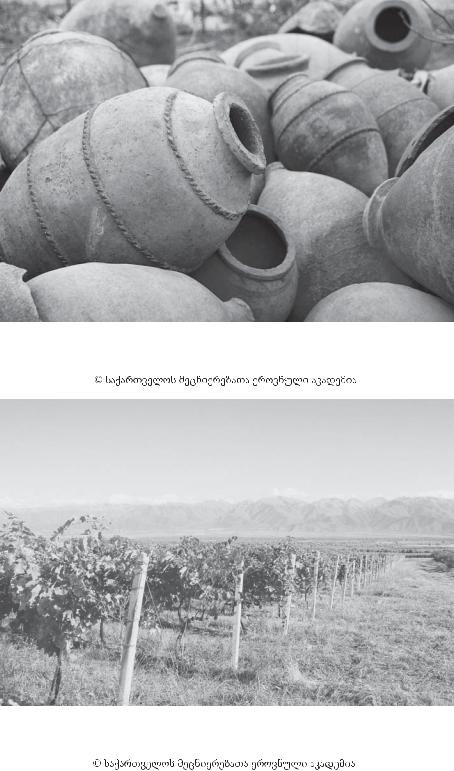

Квеври – кувшины для вина

Имерети, с. Макатубани © Фото Г. Барисашвили, 2012 г.

Виноградник

Кахети, с. Кондоли © Фото Г. Барисашвили, 2011 г.

282

Глубокая преданность грузин виноградной культуре, столь четко проявляемая в течение всей долгой истории страны, опирается на давние традиции. Наряду с некоторыми другими отраслями, виноградарство в феодальной Грузии составляло основу интенсивного хозяйства, к разрушению которого так упорно стремились многочисленные завоеватели. Поэтому борьба за независимость Грузинского государства непременно подразумевала также и борьбу за спасение этой отрасли. Грузинскому труженику постоянно приходилось заниматься восстановлением садов и виноградников, уничтоженных вследствие нашествий врагов и вместо вырубленных, пришедших в запустение виноградников закладывать и взращивать новые. Со временем виноградная лоза для грузин стала не только символом христианства, но и символом национальности и самосознания.

О глубокой древности грузинской виноградарской культуры свидетельствуют данные палеоботаники и ампелографии, сведения письменных источников, археологические и этнографические материалы, а также связанная с виноградарством богатая и разнообразная лексика, большая часть которой грузинского происхождения. Исследователи указывают на совершенно особую роль виноградарства и виноделия в экономике древней, средневековой и современной Грузии, в хозяйственном быту и духовной жизни населения страны. Развитие виноградарства наложило также определенный отпечаток на социальные отношения, поскольку способствовало зарождению права частной собственности на землю и углублению имущественной дифференциации. Полагают, что ни одна из хозяйственных отраслей в Грузии не способствовала росту частнособственнической тенденции столь значительно, как виноградарство (Бердзенишвили Н., 1960. С. 182). Древнейшие письменные сведения о грузинском виноградарстве относятся к античной эпохе (Ксенофонт, Аполлоний Родосский, Страбон). Важную информацию содержат грузинские и иностранные письменные источники феодального периода, а также данные путешественников и работы ученых нового времени.

Наличие истоков культурного виноградарства на территории Грузии ученые предполагают уже в эпоху энеолита. Косточки культурной виноградной лозы были обнаружены на поселениях Шулаверис-Гора и Дангреули-Гора (Квемо Картли), относящихся к культуре Шулавер-Шомутепе. Начальным этапом формирования упомянутой культуры принято считать конец VII тыс. до н.э. Селища, на которых были обнаружены виноградные косточки, датируются VI тыс. до н.э. Подобные находки более часты в материалах позднебронзового и раннежелезного периода. В это время среди грузинских племен подтверждается наличие культурного виноградарства со всеми характерными для него атрибутами. Свидетельством тому служат выявленные археологами материалы: виноградные косточки и разнообразный инвентарь (специальные ножи, глиняные сосуды, используемые как для хранения вина, так и для его транспортировки и питья) (Лордкипанидзе О., 1989. С. 169).

В античную эпоху виноградарство и виноделие в Иберии и Колхиде отличаются высоким уровнем развития. В этой связи особо впечатляют археологические находки, среди которых встречается множество элементов, указывающих на наличие оживленных контактов грузинских государств с древним культурным миром: пифосы, амфоры, кувшины, предметы дионисийского культа из городищ Вани и Самадло (Лордкипанидзе О., 1989. С. 280–306,

283

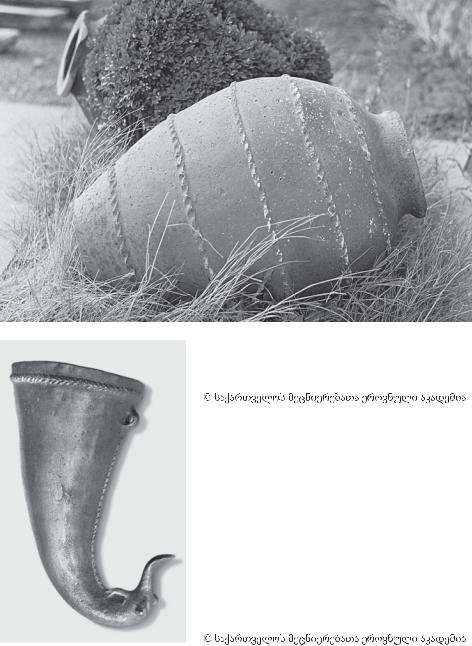

Квеври для хранения церковного ритуального вина зедаше во дворе Академии в Икалто

Кахети, XII–XIII вв.

© Фото Г. Барисашвили, 2011 г.

Рог – керамический винный сосуд

Самцхе-Джавахети, г. Боржоми, XV в. до н.э. © НМГ. ЭФ 9-33-14

308–338). В земледельческом районе, расположенном вокруг грузинских городов античной эпохи (Мцхета, Уплисцихе, Урбниси), образовалось основанное на ирригации многоотраслевое хозяйство (полеводство, виноградарство, садоводство) (Меликишвили Г.А., 1970. С. 631).

Согласно исторической традиции, с виноградарством связывается создание одной из важнейших ирригационных систем – строительство Ксанского

284

(Настакисского) канала. По свидетельству одного из грузинских источников, этот оросительный канал античного времени предназначался именно для виноградников (Киквидзе, 1976. С. 121). К концу античного периода и в раннефеодальную эпоху в Восточной Грузии были созданы многочисленные ирригационные сооружения, которые способствовали дальнейшему развитию и интенсификации виноградарства. Н. Бердзенишвили подчеркивает, что «одна из важнейших основ хозяйственного прогресса феодальной Грузии опиралась исключительно на мощное развитие оросительной системы» (Бердзенишвили Н., 1964. С. 352). Значительный подъем виноградарства приходится на IX–XI вв. В это же время меняются некоторые термины, используемые

ввиноградарстве. Для обозначения одного корня виноградной лозы вместо венахи (совр. виноградник) был внедрен новый термин – вази (лоза), а виноградник стал называться венахи; при этом появляется новое определение большого (по размерам) виноградника – зуари (помещичий виноградник), что, по мнению И. Джавахишвили, можно считать показателем постепенной интенсификации виноградарства. В то же время в росписях и орнаменте грузинской живописи и скульптуры особенно часто появляются виноградные гроздья и листья. Примечательно, что в IX–XI вв. художники-оформи- тели житий грузинских святых внесли некоторые изменения в изображение креста в руках св. Нино: сооруженный из обрезков виноградной лозы крест был заменен виноградной ветвью. Все это свидетельствует о том, что

всвязи с усовершенствованием сельскохозяйственной техники и расширением оросительной сети виноградарство в феодальной Грузии поднялось на новую ступень развития (Лордкипанидзе М., 1963. С. 30–31). Важные данные о масштабах виноградарства и виноделия эпохи развитого феодализма выявлены в Вардзиа – высеченном в скале многоярусном комплексе, в котором сохранились древние винохранилища (погреба) и многочисленный винодельческий инвентарь, в том числе разного рода давильни (сацнахели, сакаджави), кувшины и т.д. По расчетам специалистов, в этих погребах можно было хранить несколько тысяч декалитров вина (Бохочадзе, 1963. С. 169– 171). В эпоху позднего феодализма винодельческая отрасль сохраняет былое значение и достигнутый ранее высокий уровень развития. По свидетельству французского путешественника Ж. Шардена, в XVII в. грузинские вина экспортировались в Армению, Иран и другие страны Востока (Шарден, 1811).

Для выращивания виноградной лозы в Грузии имеются отменные природные условия – переходящий от субтропического (на западе) к умеренному (на востоке) климат. Кроме того, Грузия отличается разнообразием агроклиматических микрорайонов. В поясе грузинского виноградарства, охватывающем с древних времен предгорную полосу и равнину, выделяют зоны, в которых изготавливались высококачественные вина (напр., типичное кахетинское, имеретинское и т.д.). Свою лучшую продукцию грузинские виноградари получали из виноградников, разведенных на предгорных склонах, долго освещаемых солнцем (мзваре). В этой связи примечательно, что в некоторых краях (в частности в Месхети) в предгорной полосе виноградник закладывали на террасах, сооруженных искусственным путем.

Специалистами установлено, что типичное кахетинское вино получают с виноградников, разведенных на предгорных склонах на высоте 450–750 м

285

над уровнем моря. В Шида (Внутренней) Картли благоприятствующей для развития виноградарства считается зона, высота которой колеблется между 550–800 м над уровнем моря (Ампелография Грузии, 1960. С. 108–109).

Этнографические исследования в виноградельческой полосе Рачи выявили характерный для традиционного виноградарства принцип зонального отбора сортов виноградной лозы. Он подразумевает разведение в верхней зоне (у подножия гор) ранних сортов винограда самачре для выделки молодого вина (маджари – молодое вино), в средней зоне (солнечные склоны, мзигули) – высококачественных сортов и в нижней зоне (равнины по берегам р. Риони) – высокоурожайные, но дающие вино сравнительно низкого качества (Пруидзе, 1974. С. 9–13).

Вгорных регионах Грузии издревле сформировался особый тип виноградарства, известный в этнографической литературе как виноградарство горцев. В местах, где природные условия не позволяли выращивать виноградную лозу (Мтиулети, Триалети, Месхети, Рача, Сванети), местные жители все же занимались виноделием. Горцы владели на равнине земельными участками с виноградниками, зачастую в довольно отдаленных от своего дома местах. По окончании сбора урожая виноград обрабатывали, давили его на месте, а затем сусло перевозили на лошадях или повозках в свои селения, и только здесь занимались выделкой вина.

С древних времен в Грузии были выработаны способы выращивания лозы на подпорках разной высоты. В старинных виноградниках различают следующие формы лозы: маглари (высокоштамбовая), даблари (низкоштамбовая), олихнари (выращивается на специальных деревянных подпорках) и талавери (вид беседки с лозами на горизонтальных искусственных опорах).

Маглари, или добило (древнегруз. бабило) называют культуру виноградной лозы, вьющейся по деревьям, которая характерна главным образом для Западной Грузии, поскольку она хорошо приспособлена к местному влажному климату. Специалисты различают два вида маглари. Один из них – лечхумский хемамули – отменным образом сформированный высокоштамбовый виноградник (Пруидзе, 1974. С. 37).

Внизкоштамбовых виноградниках (даблари) лозу пускали по невысоким (от 0,7 до 1,4 м высоты) деревянным подпоркам. Иногда лозу сажали грядками (напр., виноградник Шаки в Имерети). Также были распространены густые, беспорядочным образом закладываемые виноградники, которые обрабатывались мотыгой (сатохари венахи).

ВИмерети и Лечхуми по сей день сохранилась культура лозы олихна-

ри – выращенная на специальных (в среднем 2–31/2 м высоты) деревянных подпорках-олихи. В данном случае для подпорок использовали невысокое дерево, у которого заранее обрезали все лишние ветки. Виноградная культура

ввиде беседки на горизонтальных брусьях в Западной Грузии известна под названием талавери, а в Восточной – хеивани, или талари.

Большинство грузинских сортов винограда имеет давнюю историю. В целом в виноградниках по всей Грузии насчитывают более 500 местных (аборигенных) сортов, в том числе 80 – в Кахети, 72 – в Картли, 75 – в Имерети, 50 – в Рача–Лечхуми, 60 – в Мегрелии, 53 – в Гурии, 52 – в Аджарии. Из них некоторые признаны выдающимся достижением народной селекции. Среди грузинских сортов лозы преобладают винные. Обычно грузинские кресть-

286

яне выращивали в своих виноградниках разнообразные сорта лозы, однако большую часть земли они отводили под один или два основных сорта. При этом каждый отдельный сорт тщательно отбирали по особым, характерным только для него свойствам. Грузинские виноградари отличали следующие сорта: белый, черный и цветной (красный, розовый), ранний (скороспелый) и поздний, винный самачриа (для производства маджари – молодого вина), столовый сатвало, сусляной (для сусла) и специальные сорта для маринования, для варенья, чурчхел и т.д. (Джавахишвили И., 1935. С. 470–504).

Сорта лозы в Восточной и Западной Грузии значительно разнятся по своим ботаническим показателям: восточногрузинские более выносливы и хорошо приспособлены к засухам и морозам; западногрузинские поспевают сравнительно позднее, хорошо переносят влажный климат и меньше страдают от осенних дождей.

Большая часть грузинских эндемичных сортов сосредоточена в определенных виноградарских районах; основным из них в Грузии является Кахети, прославленная своими уникальными сортами. Также значительны по линии виноградарства районы Картли и Имерети, одним из ведущих винодельческих районов признана Рача; богатые традиции виноградарства, наряду с Мегрелией и Месхети, имеют также Аджария и Шавшети.

Кахети отличается умеренным климатом, следовательно, длительность теплого периода вполне достаточна для обеспечения вегетации лозы. Подавляющее большинство местных сортов лозы – среднего периода созревания, при этом белые по числу значительно преобладают над красноягодными сортами. Из распространенных в Кахети белых сортов лозы наиболее известны: ркацители, мцване, хихви, мцвивани, будешури; из красных – саперави,

шавкапито, тавквери и др. Лучшим среди белых сортов в Кахети признан ркацители, а среди красных – саперави (Бочоришвили, 1956а. С. 5–9). Примечательно, что ркацители – наиболее распространенный сорт в Грузии. Само название ассоциируется с красно-каштановой окраской побега лозы. Ркацители справедливо считается лучшим винным сортом, при этом его характерные черты – отменный вкус, красивый внешний вид, высокая урожайность и выносливость. Благодаря этим качествам он уже давно известен за пределами Грузии, широко распространившись по всей территории бывшего Советского Союза.

Кахетинский мцване (зеленый) – замечательный винный сорт, однако крайне нежен и нуждается в заботливом обращении, трудно переносит засуху и морозы, склонен к грибковым болезням. Как правило, для выращивания мцване требуется лучшая почва и особый уход. Из мцване получается отменное, крепкое и душистое вино. Различают пять видов мцване, но особой популярностью пользуется манавис мцване – из кахетинского с. Манави. В прошлом вино манавис мцване украшало застолье грузинских царей (Чкония Л., 1988. С. 53; Лекиашвили, 1972. С. 50). К зиме лозу закапывают в землю (Кантариа, Рамишвили, 1965. С. 20–23). Наилучшими сортами лозы в Картли считались белоягодные чинури и горули мцване, а из красноягодных сортов – тавквери. Следует отметить, что чинури – отменный винный сорт, но при этом дает также и превосходный столовый виноград. Его название происходит от древнегруз. чини, что означает цвет масличных листьев. Ягоды сорта чинури имеют зеленовато-янтарную окраску. Превосходное вино из

287

этих сортов получали в виноградниках, разведенных на пологих склонах к югу и юго-западу от Атенского ущелья, в особенности – из урожая с местных террас (Джавахишвили И., 1935. С. 415–426; Пруидзе, 1976. С. 31).

ВИмерети преимущественно производились белые вина, соответственно, этот край прославлен белыми сортами лозы: крахуна, цоликаури, цицка. Цоликаури обладает качествами универсального сорта и дает высококачественный винный продукт. В ХХ в. цоликаури получил широкое распространение не только в Имерети, но и во всей Западной Грузии и за ее пределами.

По данным ХХ в. в Раче сохранилось великое множество древних сортов виноградной лозы. Местные виноделы разделяли их на две группы: александроули и муджуретули, называя их «чистыми сортами». Остальные считались низкосортными и назывались не иначе как «сорта алеши». Специалистывиноградари высоко оценивают красноягодный александроули, который признается в Раче «королем всех остальных сортов» (Пруидзе, 1974. С. 18–23).

ВМегрелии издревле занимались высокоштамбовым (маглари) виноградарством. Большую часть местных сортов собирали поздней осенью (во второй половине ноября). К поздним сортам относится красноягодный оджалеши – лучший сорт во всей Мегрелии, дающий изумительное вино с природным сладким привкусом. Во второй половине XIX в. вместо уничтоженных старых маглари распространяется привезенный сорт изабелла (адеса).

Сконца XIX в. в Мегрелии набирают силу инновационные процессы, и в ХХ в. все завершается распространением даблари (низкоштамбового виноградарства), внедрением привитой лозы и господствующей позицией имеретинского сорта цоликаури (Габуния, 2005. С. 196–197).

ВГурии распространенные сорта лозы – чхавери, джани и др. Лучший из них – красноягодный чхавери – в незначительных размерах сохранен лишь в предгорных районах.

Месхети справедливо признана одним из важных районов разведения грузинских аборигенных сортов – хариствала, самариобо, сафарули и др. Несмотря на длительное господство турецких завоевателей, в Месхети удалось частично сохранить данную отрасль. Местные виноградари разводили лозу на искусственно сооруженных террасах. Лозу даблари (низкоштамбовую, пехис вази) пускали на стены террас в лежачем виде (способ отводки лозы), без каких-либо деревянных подпорок. Однако наиболее распространенным считался виноградник маглари (высокоштамбовый), или барна-венахи (Бериашвили, 1989. С. 101–103). В Аджарии и Шавшети также были засвидетельствованы древние грузинские сорта лозы, в том числе – винные; при этом в Аджарии преобладали белые сорта хопатури, брола, бутко и др.

Виноградники в Грузии обычно закладывали путем посадки черенков или саженцев (побегов лозы с корнем). Прежде чем приступить к работе, следовало обеспечить выбор участка земли и почвы. Как правило, под виноградники выбирали защищенное от ветра, сухое и несколько возвышенное место. Наилучшим в этом отношении считали освещенный солнцем, умеренно покатый косогор мзигули. Подобный участок не задерживает излишней влаги, обеспечен обилием необходимого количества солнечных лучей и высокой аэрацией. В обеих частях Грузии – на востоке и на западе, добротной для виноградников почвой считали хирхати – подзол и рухляк. Выбранный заранее участок весной обрабатывали следующим образом: вскапывали землю засту-

288

пом, прорезав длинные, параллельные каналы; при этом почву вскапывали глубиной по колено, затем весь участок вспахивали плугом или заступом. В канавах шириной до одного аршина подряд сажали побеги лозы, засыпав их землей. С ранней весны до поздней осени в виноградниках проводился цикл трудоемких работ – подрезка, установление подпорок, пасынкование, подвязка, мотыжение, вскапывание, унаваживание, опрыскивание и др.

По краям виноградника, вдоль ограды (иногда – вместо нее) специально высаживали деревья сабелави (живая изгородь из различных деревьев, ветки которых использовались в качестве материала для подпорок лозы). Кроме того, в самом винограднике разводили «сопровождающие» лозу косточковые растения, преимущественно мелколиственные персиковые деревья (Рухадзе

идр., 1964. С. 148–149; Джавахишвили И., 1935. С. 316–318).

Вразных краях Грузии засвидетельствовано несколько терминов, связанных с размножением лозы: отводка лозы – гадамагинеба, вскапывание – докаршуа бинехиши и др. В грузинской редакции «Книги бытия» сохранился термин цидне, свидетельствующий о том, что в древней Грузии лозу размножали вегетативным способом отводки – гадацидна-гадацвена.

Самой важной среди проводимых в виноградниках работ считается подрезка. В традиционном виноградарстве зафиксированы три основных способа подрезки лозы. Для подрезки лозы даблари использовали сасхлави/савазе – изогнутые железные ножи с деревянным черенком, изготовленные местными кузнецами. Привлекает внимание высокая техника подрезки лозы, многообразие правил подрезки, наличие локальных систем подрезки и формирования лозы, а также богатая терминология. Некоторые ритуалы, выполняемые перед подрезкой лозы, наглядно указывают на наличие древних традиций агротехники. Особого интереса заслуживает грузинский способ подрезки лозы, широко распространенный в виноградарских районах. Этот способ признан успешным достоянием традиционного виноградарства.

Виноградник вскапывали один раз в два-три года. Подходящим для этих работ временем считались осенние месяцы. Большинство виноделов ежегодно удобряли почву, при этом предпочитали удобрять участок навозом в зимнее время и, желательно – в полнолуние. Широкое распространение получили посевы бобовых культур в виноградниках (конские бобы, коровий горох, фасоль, нут/бараний горох) и практика их чередования (севооборота), что в свою очередь обеспечивало рациональное использование почвы, повышение ее плодородия и, следовательно – урожайности лозы.

Интенсивное хозяйство в Восточной Грузии издревле опиралось на орошение. Особое значение это имело в Шида Картли. По этнографическим данным, виноградники в Картли нуждались в орошении четыре-пять раз в году. Значительную роль играло орошение также и в некоторых местностях Кахети, в частности в районе по левому берегу р. Алазани.

Трудоемкую работу виноградаря увенчивал сбор урожая лозы. Сбор винограда приходился на осень, обычно на октябрь. Однако сроки сбора в разных краях страны определялись по-разному, в зависимости от местных природных условий и особенностей отдельных сортов лозы. Хозяева больших виноградников иногда нанимали рабочих, а зачастую обращались к традиции коллективной безвозмездной взаимопомощи нади.

289

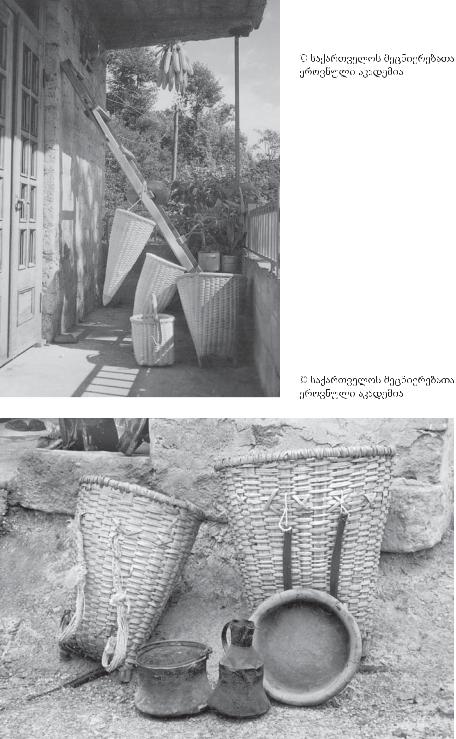

Корзины гидели для сбора винограда маглари

Западная Грузия, конец ХХ в. © Фото. Т. Цагарейшвили, 2002 г.

Плетеные корзины

Пшави, с. Магарос-Кари, конец ХХ в.

© Фото Т. Цагарейшвили, 2002 г.

290

Основная работа при сборе винограда распределялась между сборщиками и носильщиками. Обязанности сборщиков обычно выполняли женщины и подростки, носильщиками были мужчины. Плоды винограда со слабой плодоножкой снимали вручную, а с твердой – отсекали ножом. Отдельно перебирали некачественные (недозрелые или засохшие) ягоды. Соответствующее внимание уделялось своевременной транспортировке без потерь. Для сбора и транспортировки винограда использовались различные по форме и величине вместилища – калати (плетеная корзина), годори (корзина цилиндрической формы для переноски на спине), коди – деревянная кадка (чан), дзари – посуда продолговатой формы больших размеров, устанавливаемая на сани. Собранный виноград на спинах переносили в винохранилище марани. Если оно находилось на большом расстоянии, то виноград перевозили на арбах. Сбор винограда маглари требовал особой сноровки и считался исключительно мужским занятием. Виноград собирали в гидели – плетеную конусообразную корзину; сборщик спускал сверху наполненную виноградом корзину, а находившийся внизу, у дерева мегиделе – носильщик опорожнял ее в годори. Примечательно, что сбор урожая в виноградниках маглари традиционно сопровождался весельем, праздничными песнопениями и громкой перекличкой.

Термин марани (винохранилище, винный погреб) засвидетельствован в грузинских письменных источниках уже с VIII–IX вв. С.-С. Орбелиани определяет его как «винный дом», а в грузинской редакции «Книги бытия» он именуется «домом для вина». Марани также увязывают с упомянутым в древних списках грузинского Четвероглава термином мари, означающим мерную единицу постного масла (Лекиашвили, 1960. С. 138–139). Из известных в традиционном грузинском виноделии марани выделяют два основных типа: под открытым небом и крытый. В Восточной Грузии, а также в горных областях Западной Грузии для хранения вина преимущественно используется крытый марани – деревянное или каменное строение, в котором вино было надежно защищено летом от зноя, а зимой от морозов. В Восточной Грузии сохранились каменные марани больших размеров, которые относятся к замечательным образцам народного зодчества. Возведенный из кирпича арочный вход подобных строений имеет двустворчатую, массивную дубовую дверь.

На западе Грузии преобладают марани открытого типа (чур-марани), где глиняные винные кувшины (квеври, чури, корчаги) зарыты в землю под открытым небом. Это место, засаженное и затененное деревьями или сооруженным тут же талавери, именуют чуристави, олагване. Для Западной Грузии характерен известный под названием чур-марани комплекс открытого типа марани, который часто упоминается в исторических источниках феодальной эпохи. В термине чур-марани подразумевают функционально связанные друг с другом глиняные винные сосуды чури, – чурис-тави, олагване, а также именуемое термином марани строение, в котором размещена винодавильня (сацнахели) и хранятся разные сосуды и орудия виноградарства (Лекиашвили, 1960. С. 139–142).

Из упомянутых выше двух типов грузинского винохранилища-марани В. Бардавелидзе более древним считает открытый тип; на основе анализа текста грузинских культовых гимнов ученый приходит к заключению, что под упомянутым в гимнах мифологическим марани подразумевается хорошо известный в этнографическом быту открытый тип марани. Подобный тип

291

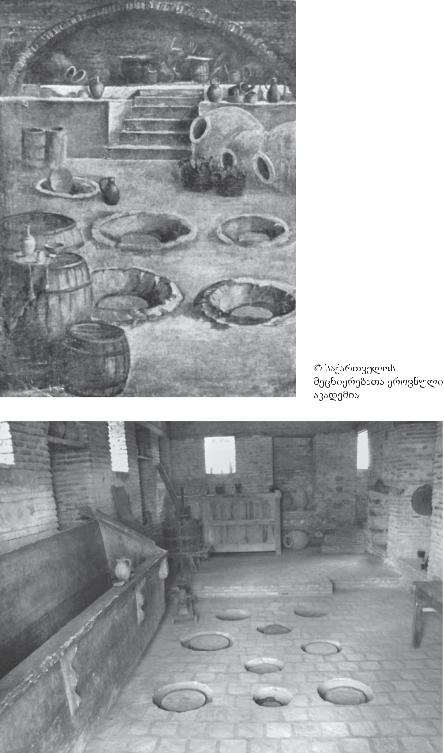

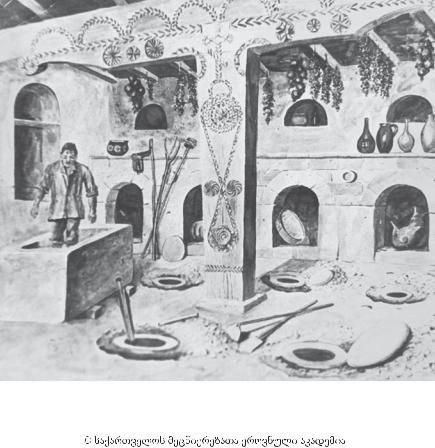

Интерьер марани

Рис. Е. Ахвледиани (1901–1975), 1951 г.

Ахвледиани, 1960

Винный погреб в домемузее Нато Вачнадзе

Начало XIX в.

Кахети, г. Гурджаани © Фото Г. Барисашвили, 2009 г.

292

Марани – хранилище вина. Начало ХХ в.

Кахети © ФЗЭНГ

марани олицетворен в сохранившемся в быту нынешних грузин сложном керамическом, культовом винном сосуде для питья, известном под тем же названием – «марани». В масштабе всей Грузии подтвержден универсальный характер открытого типа марани и его широкое распространение уже с древних времен, что подтверждается археологическими и этнографическими данными (Бардавелидзе, 1957. С. 65–75; Лекиашвили, 1960. С. 149).

Для выдавливания винограда использовали деревянные и каменные давильни – сацнахели. Деревянные давильни делали из цельного ствола липы (иногда – каштана или вяза), искусно шлифовали изнутри и отделывали с внешней стороны. Давильни могли вмещать до 100 пудов виноградного сусла. В виноградарских районах Грузии засвидетельствовано несколько названий деревянных давилен: сацнахели, нави, хорго, хапи и др. Прямоугольные и овальные виды деревянных давилен с одной стороны, на дне, имеют специальное отверстие для выхода сусла, сливавшегося на выступающую вперед платформу с желобком – индури. Деревянные давильни в Западной Грузии могли использовать также в качестве сосудов для брожения вина.

Каменные давильни распространены преимущественно в Восточной Грузии. Иногда их ставили под открытым небом, в винограднике, а чаще они

293

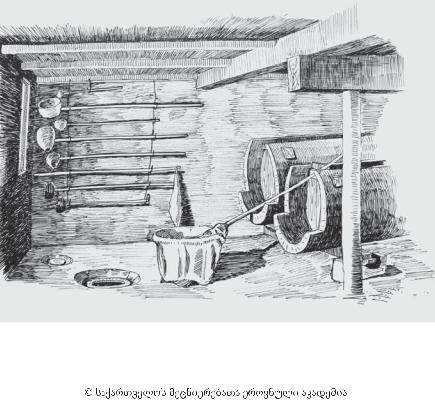

Марани – хранилище вина. Начало ХХ в.

Рача Рис. В. Ошакмашвили, 1970-е годы

© НМГ. ЭФ 12-36-14

размещались в крытых марани. В подавляющем большинстве каменные давильни имеют два отделения.

В хозяйстве вплоть до ХХ в. все еще использовались давильни, сооруженные из огромных каменных глыб. На территории Грузии выявлен также

идругой их вид – высеченные в скалах давильни, которые датируются IV– III вв. до н.э. (Хахутайшвили, 1965. С. 119; Бохочадзе, 1963. С. 84–91). Высеченные в скале давильни феодальной эпохи были также выявлены в Вардзия

иприлегающих к ней селениях.

Для брожения и долговременного хранения вина использовались зарытые в землю глиняные кувшины – квеври, чури, лагвани. Емкость этих винных сосудов была разной – от 5 до 800 дкл. В Восточной Грузии утвердился термин квеври, в западной части страны – чури, в Самегрело – лагвани. Квеври небольших размеров в Восточной Грузии именуются коцо, а в Западной Грузии чури называются квеври (Имерети, Рача), квибари (Гурия) и лахути (Мегрелия) (Джавахишвили И., 1964. С. 46–50).

Все эти сосуды изготавливались местными гончарами. В прошлом в Грузии подтверждается множество мощных очагов данного ремесла, наилучшими считались имеретинские изделия (Бочоришвили, 1949. С. 112–130; Какабадзе Ц., 1982. С. 63–65, 92–94).

Вдревности квеври использовали для хранения зерна; с VI в. до н.э. по III в. н.э. квеври использовали для захоронений (кувшинные погребения) (Археология Грузии, 1959. С. 235–237). Винные кувшины на территории

294

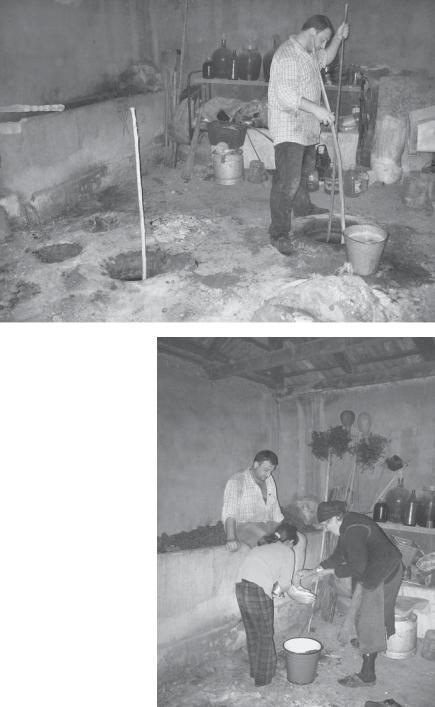

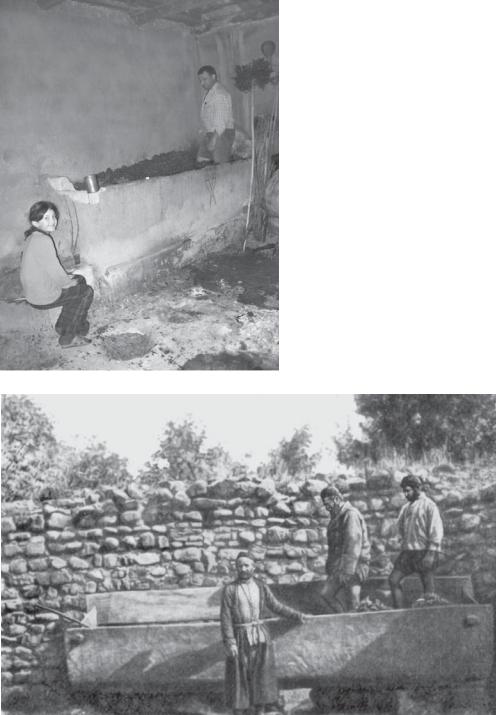

Чистка винных кувшинов

квеври в марани

Имерети, Зестафонский район Фото Л. Соловьевой, 2005 г.

Перед тем, как начать давить виноград, ноги осыпают мукой

Имерети, Зестафонский район Фото Л. Соловьевой, 2005 г.

295

Грузии засвидетельствованы уже с VI в. до н.э. Специалисты полагают, что их прототипами были глиняные сосуды эпохи энеолита. Предположительно в традиционном грузинском марани квеври некоторым образом выполнял функцию подвала: таким образом, квеври, который применялся для хранения вина как внутри, так и вне помещения, определяет особенности и своеобразие двух новых типов (крытого и размещенного под открытым небом) грузинского марани.

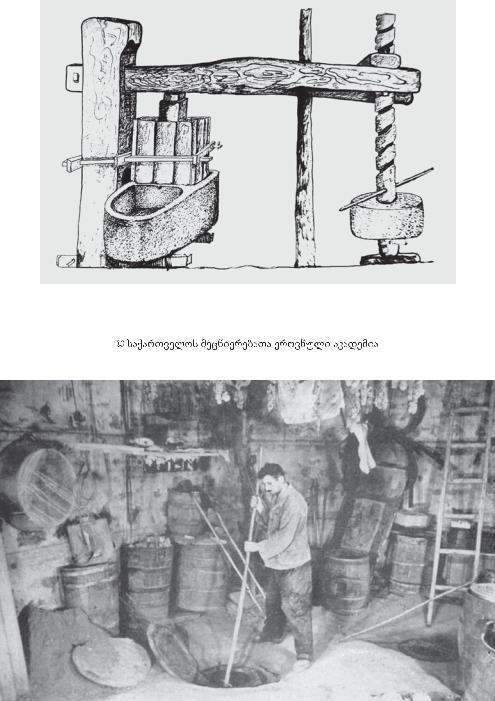

Для выжимки сока из оставшейся после давки винограда мезги использовали традиционные давильные приспособления – прессы, известные под разными названиями в разных уголках страны; древнейшие термины для обозначения пресса – сакаджави, сакачави, цбери. В Никорцминдской грамоте (XVI в.) упоминается еще одно древнегрузинское название пресса –

сацнехи.

Помимо давильни и винных кувшинов (квеври) в марани хранились также посуда и мелкий инвентарь для виноделия хелаведжи, часть которого использовалась во время давки винограда и брожения вина, а другая предназначалась для мойки квеври и ухода за чуристави, в том числе: деревянный молот для трамбовки глины при герметическом закрывании крышки квеври, дзелбари – деревянный заступ для глины, сарцхи – щетки из коры дерева для мойки квеври, орхела – изготовленные из разных материалов (глина, горькая тыква, медь, жесть) щетки с двумя короткими рукоятками для вычерпывания воды из квеври, орудия для вытирания квеври, самтхле – деревянное приспособление с длинной рукояткой для прессовки винограда в давильнях, оршимо – черпалка для вина и др.

Ввиноградарских районах Грузии с применением различных технологических способов производились вина разных сортов (столовое, сухое, сладкое природное, игристое). Из столовых сортов наилучшим было признано кахетинское, из сладких – киндзмараули, хванчкара, оджалеши, а из игристых – атенури и чхавери.

ВГрузии с древних времен давили виноград голыми ногами. В большой давильне иногда становились в ряд 4–5 мужчин. В некоторых районах подобная традиция сохранилась вплоть до ХХ в. По мнению информантов, вино, настоенное из чистого сока, выдавленного ногами, отличается высоким качеством, поэтому давка винограда этим способом считалась необходимым составным элементом технологического процесса и пользовалась преимуществом по сравнению с давкой при помощи машин.

Своебразием отличалась технология производства вина, распространенная в Кахети; предназначенное для брожения сусло без примеси сливали из давильни и собирали в квеври или в тагари (глиняный широкогорлый сосуд), чтобы затем перелить его в квеври. Для фильтрования сусла на дно давильни клали плоскую ивовую плетенку тупкири. В процессе брожения, длившемся обычно 1–2 недели, мачари периодически помешивали специальной деревянной мешалкой (палка с крюками).

Внекоторых районах Картли красное вино настаивали по кахетинскому способу, а белое обычно – на закваске: в предназначенное для брожения сусло добавляли определенное количество мезги (примерно 1/3). Во время брожения вино помешивали деревянной мешалкой – фарсаходи/ фарсакоди. Также на мезге настаивалось и имеретинское вино: и в этом

296

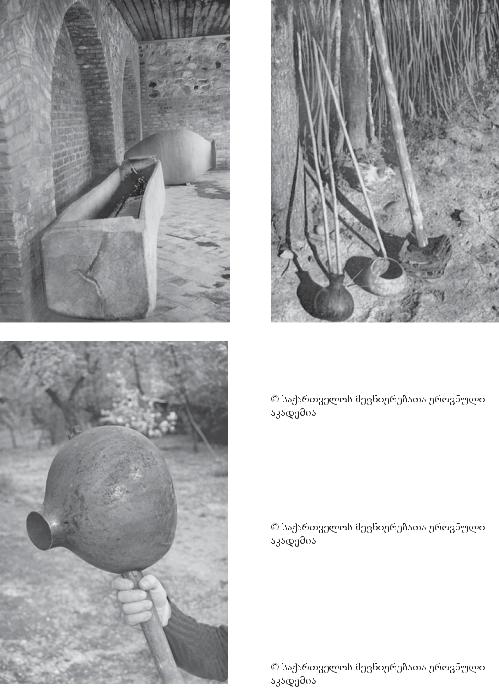

Пресс для мезги

Рача, XVII в.

© НМГ. ЭФ 033-14

Процесс чистки квеври перед заливкой сусла. 1960-е годы

Кахети, с. Акура

Рухадзе, Лекиашвили, Чкония, 1964

297

Процесс приготовления виноградного вина

Имерети, Зестафонский район Фото Л. Соловьевой, 2005 г.

Процесс приготовления виноградного вина

Начало ХХ в.

Народы Кавказа, 1962. Т. 2

298

случае в сусло добавлялась мезга в определенных пропорциях (в меньшем количестве по сравнению с Картли). Для западногрузинских регионов (Самегрело, Гурия, Рача, Лечхуми, Нижняя Имерети) характерно настаивание вина путем перебраживания в давильне. Там же применялся способ настаивания вина без мезги, основная особенность которого заключалась в том, что чистое сусло для брожения сливали в квеври прямо из давильни.

Из исторических источников и этнографических материалов явствует, что в Грузии существовала традиция выдерживания вина. Выдержанное вино ценили особенно высоко и считали его не только отменным по качеству продуктом, но и лечебным средством. Срок выдерживания вина определялся 10 годами, а в некоторых случаях достигал до 15–20 лет.

Известными винодельческими районами считались ущелья Шида Картли: Ксани, Арагви, Лехура, Меджуда, Диди-Лиахви, Патара-Лиахви, Проне, Атени, Тедзма и др. Производством высококачественных вин в Квемо Картли отличалась Шулаверская провинция, где еще в древности были разведены царские виноградники. В этих местах из сортов лозы ркацители производили белое вино кахетинского типа, которое по своим качествам не уступало заречным кахетинским винам. В Раче наилучшим винодельческим районом издавна считался небольшой участок, в состав которого входило с. Хванчкара. Из собранного в разведенных на крутых склонах виноградниках урожая получают высококачественное, природное сладкое вино. Начиная с 1870-х годов приготовленный по народной технологии подобный сорт вина, известный как кипиани, пользовался большим спросом на западногрузинском рынке и за его пределами. В советское время вину кипиани было присвоено имя села Хванчкара (Пруидзе, 1974. С. 227–232). Важнейший район виноградарства в Мегрелии располагался в ущельях рек Техура и Абаша. Самое лучшее природное сладкое вино оджалеши производилось в княжеских виноградниках с. Салхино.

Наличие давних традиций производства сладких природных вин в Грузии подтверждается историко-этнографическими данными. Поздний сбор винограда, характерный для некоторых районов Западной Грузии, обеспечивал местных виноделов необходимым сырьем (высохшим на деревьях виноградом) для производства сладких от природы вин. Отрасль виноградарства и виноделия в Западной Грузии, которая в далекую эпоху формировалась в своеобразной природной среде (в условиях субтропического влажного климата), безусловно на долгое время сохранила некоторые характерные для нее качества (Читая, 2001в. С. 341–345).

Грузинское вино издавна стало продуктом торговли и обмена; уже в античную эпоху и в средние века его вывозили на экспорт (Джавахишвили И., 1935. С. 289; Апакидзе, 1956. С. 25). По мере развития капиталистических отношений виноторговля приняла интенсивный характер и значительно увеличилась во второй половине XIX в. К тому времени лучшие грузинские вина (преимущественно кахетинские) продавались не только в пределах кавказского рынка, но и в отдаленных городах Российской империи (Москва, Петербург, Варшава) (Гугушвили, 1962. С. 520–547). Первые грузинские марочные вина появились на рынке в XIX в., однако еще в феодальную эпоху на основе имевшегося в этой области многовекового и богатого народного опыта эмпирическим путем была разработана технология некоторых высококачественных грузинских вин,

299

Деревянная винодавильня сацнахели Начало ХХ в.

Кахети, г. Кварели © Фото Т. Цагарейшвили, 2002 г.

Хозяйственные инструменты для чистки

квеври

Фото Л. Габуниа, 1970-е годы © ФЗЭНГ

Оршимо – сосуд из тыквы для выемки вина из квеври

Рача, с. Хванчкара © Фото Г. Барисашвили, 2010 г.

занявших впоследствии заслуженное место в официальном ассортименте марочных вин (Беридзе Г.М., 1956. С. 228). Подтверждением утонченности вкусов старых грузинских гурманов – ценителей лучших сортов вин, – служит приведенная ниже выдержка из книги П. Иоселиани: «Виноградники для про-

300

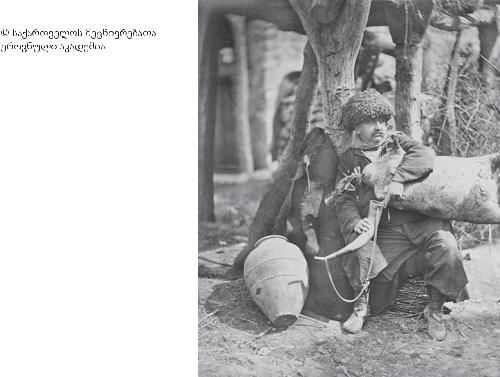

Кахетинец. Начало ХХ в.

© НМГ. Ермаковская коллекция, 8534

изводства вина, подаваемого к царскому столу (подразумевается Георгий XII и его окружение при дворе. – Л.Г.), назывались абечхари, т.е. невскопанные и неудобренные, чтобы из них получить урожай скромных размеров, но – высшего качества» (Иоселиани П., 1936.

С.61).

ВXIX в. большая часть грузинских вин реализовывалась на местном рынке. Активное участие в этом принимали виноторговцы сираджи, которые уже осенью обеспечивались вином нового урожая путем заключения договоров

(в виде задатка). Для перевозки вина, мачари и сусла на дальние расстояния использовали разнообразную посуду из кожи (бурдюки), известную под древнегрузинским названием тхиери. Существовало два типа подобных сосудов: для перевозки вина использовали пропитанные дегтем бурдюки, а сусло и мачари перевозили в бурдюках без обработки дегтем. Пропитанные дегтем тхиери больших размеров (румби) изготавливали из бычьей или буйволиной шкуры, а те же сосуды, небольших размеров, – из козьей кожи. Сосуды, не подлежащие обработке дегтем (кешели, колоти), изготавливали из козьей шкуры или шкуры молодого бычка. Румби емкостью от 25 до 30 пудов перевозили на арбах, а сосуды малых размеров (тикчора) – на лошадях или на спине (Джавахишвили И., 1935. С. 65–67; Hubschmid, 1955. С. 130–132).

Для грузин вино было не только ритуальным или увеселительным напитком, но и повседневным пищевым продуктом. Примечательно, что наряду с другими продуктами первичной потребности в рацион, предназначенный для семьи, входило определенное количество вина.

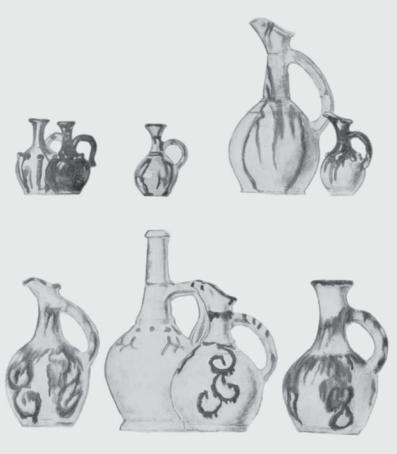

ВXIX в. внимание иностранных путешественников и ученых привлекла группа голосовых сосудов для питья вина, известная в Грузии под названием салагобо (праздничные узкогорлые кувшины кула, чинчила), которые благодаря своеобразию конструкции (высокая и узкая шейка) во время питья издавали журчащие звуки.

Обычно в старину за крестьянским столом вино пили из глиняных чаш, однако употребляли также и различные сосуды из дерева. Во время пиршеств поначалу вино пили из мелкой посуды, а затем – из средних и крупных

301

Керамические сосуды «Баран», чинчила, чарека, марани

Кахети, ХХ в.

Бедукадзе, 1964а

сосудов (деревянные бокалы с ножкой). Самым крупным из них был глиняный (или деревянный) кубок сариоши, который выносили уже к концу застолья. Для временного хранения и переноски вина на малые расстояния (от квеври к столу) использовали глиняные кувшины – доки.

Сложной формой и специфической функцией отличался ритуальный сосуд марани (несколько кувшинчиков с единым выходом для вина, сооруженных по принципу сообщающихся сосудов), который, по мнению специалистов, является символическим изображением винохранилища/винного дома – марани. Этот сосуд относится к разновидности сосудов с ножкой. Крайне примечательны разработанный в Грузии в течение веков, как в одной из древнейших стран виноградарства и виноделия, утонченный этикет застолья (в частности институт тамады с характерными для него традиционными тостами) и высокая культура принятия вина во время пиршеств, подразумевающая строгое соблюдение умеренности.

В винодельческих районах Грузии вплоть до ХХ в. сохранились религи- озно-магические обычаи, в которых отображены особенности культа лозы,

302

Сосуды для вина чинчила, хелада (Имерети), литра (Картли)

Бедукадзе, 1964а

вина и марани. Часть из них тесно связана с аграрными культами и проводится с целью получения обильного урожая, обеспечения благоприятных погодных условий, защиты винограда от порчи (т.е. от злых духов).

В день Нового года в Западной Грузии устраивали обряд освящения винохранилища: в марани приходили с деревянным лотком гоби, наполненным яствами и сладостями; к квеври подносили чичилаки – изготовленное из побегов мелкого орешника ветвистое деревце – олицетворение древа жизни (Сургуладзе И., 1974. С. 52–57). Наличие культа лозы и вина в свою очередь обусловило превращение марани в объект поклонения, в святилище; здесь совершались ритуалы бракосочетания и крещения, хранили зедаше – специальное ритуальное вино, изготовленное в честь святых (Бардавелидзе, 1957. С. 66–70). В ритуалах, совершаемых в марани, участвовали исключительно мужчины, при этом приоритетом обычно пользовался глава семьи (Топурия Н., 1984. С. 102).

По мнению грузинских специалистов, связанные с виноградарством и виноделием религиозные верования по своей природе синкретичны, в них

303

Сосуды для вина сагвине, гозаури

Кахети, ХХ в.

Бедукадзе, 1964а

тесно переплетены элементы языческих верований и христианских представлений.

Поскольку Грузия признана специалистами одним из древнейших центров виноградарства, эта отрасль с самого начала оказалась в центре внимания специалистов, интересующихся проблемой генезиса культурного виноградарства. В прошлом столетии многие ученые считали, что термины, обозначающие вино, имеющие одинаковые корни в языках различного происхож-

дения (картвельские, индоевропейские, семитские), были усвоены из картвельского языка (Церетели Г., 1947; Читая, 2001. С. 341–343). Примечательно, что в древнееврейских и древнеперсидских преданиях предполагаемой родиной виноградарства считается Закавказье (Читая, 1949а).

По мнению специалистов, древнейший очаг культурного виноградарства следует локализовать в ареале юго-западной Азии; Закавказье выделяется в качестве района формообразования культурной лозы, в котором сохранились различные виды как дикорастущего, так и культурного винограда, а также – их промежуточные формы (Вавилов, 1935. С. 42, 46). Особое внимание специалистов привлекает горный регион Закавказья, поскольку установлено, что здесь можно в большом количестве найти изначальные материалы, необходимые для образования культурных растений (Жуковский П.М., 1950. С. 376).

Специалисты полагают, что широкое распространение дикорастущего винограда в Грузии, локализация культурных сортов лозы по эндемичным группам в отдельных районах, а также выявление переходных между дикорастущей и культурной лозой форм указывают на интенсивно протекающий процесс формообразования. Установлено, что этот процесс засвидетельствован в земледельческих очагах древней Колхиды и Восточной Грузии. Образовавшиеся в этих местах сорта культурного винограда, отличающиеся друг от друга как по морфологическим, так и по хозяйственным признакам, относятся к двум отдельным экономическим группам (Ампелография Грузии, 1960.

С.25, 55).

Входе изучения сложной проблемы происхождения культурного виноградарства ученые учитывают данные как естествоведческих, так и исторических дисциплин. Глубокая древность грузинской виноградарской культуры, ее богатое историческое прошлое служат доказательством, что именно здесь, по всей вероятности, происходило одомашнивание лозы в древнюю эпоху.

304