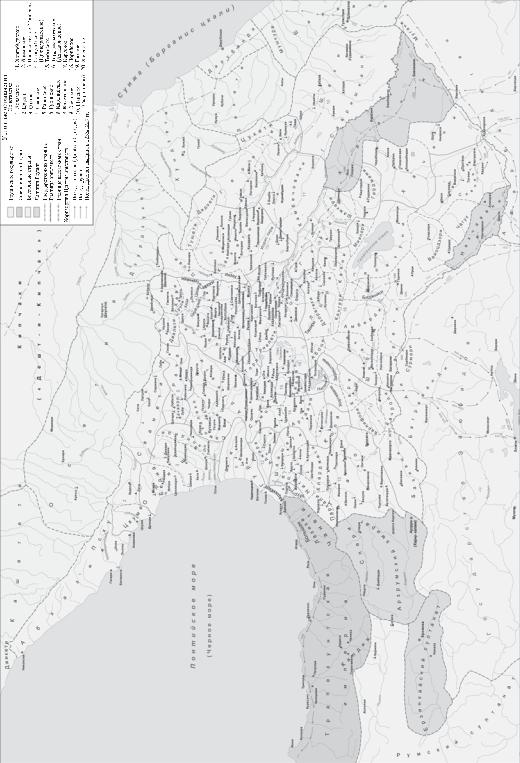

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ГРУЗИЯ V–XVIII ВЕКОВ2

Положение на месте слияния западной и восточной цивилизаций, с одной стороны, было выгодно с точки зрения восприятия различных культурных традиций, однако это представляло важный фактор, направленный против консолидации страны, поскольку на этой территории сталкивались политико-стратегические интересы великих империй. Для объединения страны грузинским царям нередко приходилось лавировать между противостоящими интересами иностранных держав. Одним из таких выдающихся государственных деятелей был Вахтанг Горгасал (вторая половина V в.), который смог объединить царства Картли и Эгриси

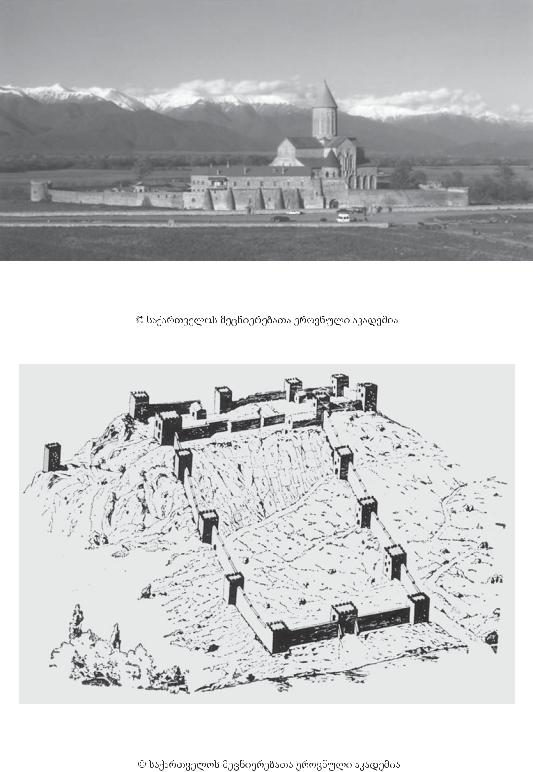

ипровести административную и церковную реформы. С этого времени глава грузинской церковной иерархии стал именоваться католикосом. В Мцхете на месте деревянной церкви времен царя Мириана была возведена большая каменная базилика Светицховели. Вахтанг перенес столицу Грузии из Мцхета в Тбилиси и добился фактической независимости страны (Там же).

Вначале VI в. иранский шах вторгся в Картли и упразднил Картлийское царство. В 523 г. Эгриси отделилось от Картли и попало в подчинение Византийской империи. В начале 550-х годов в Картли была восстановлена национальная власть в лице эрисмтаваров. Эрисмтавар (воевода) подчинялся иранскому шаху, и такое положение продолжалось в течение столетия, несмотря на активное сопротивление иранцам.

Вконце VI – начале VII в. Византия для оптимального удовлетворения своих торговых интересов пыталась создать магистраль, альтернативную «Шелковому пути», проходившему из Китая через Среднюю Азию по территории Ирана. С этой целью Византия заключает союз с каганатом тюркских кочевых племен. Создалась византийско-тюркская антииранская коалиция, в которую вошло и эрисмтаварство. Новый торгово-транспорт- ный путь шел через прикаспийские земли на Северный Кавказ и затем через Дербентский и Дарьяльский перевалы по территории Закавказья, достигая Византии. Главным торгово-стратегическим центром этой международной магистрали должен был стать Тбилиси, который к тому времени превратился в крупный экономический и культурный центр. В 589 г. картлийский воевода Гуарам Куропалат восстал против Ирана и вторгся со своим войском на его территорию, согласно плану, разработанному членами коалиции (византийцами, тюрками и северными арабами). Это противостояние продолжалось и в первой трети VII в., однако, несмотря на поражение персов, коалиция не смогла осуществить поставленную цель из-за внутренних неурядиц в тюркском ханстве и появления воинов ислама на международном поприще. Арабы в 50-е годы VII в. завоевали Картли, и их господство продолжалось около двух веков (Мусхелишвили

идр., 2012).

Несмотря |

на подобную политическую обстановку, страна, которая |

в IV в. встала |

на путь интенсивного развития феодальных отношений, |

2 © Д. Мусхелишвили