украшенным красным бантом ягненком, вином, яствами и в сопровождении музыкантов – медудуке, мествире, медоле и др.

В Грузии велико было влияние божества-покровителя на верования и представления ремесленников, которые все свои удачи или неудачи приписывали воле божества. Поэтому каждый из них обращался к своему покровителю, каким считался «родитель 363 ремесел» святой мудрец Соломо/Соломон (Самегрело), Шашва/Шашу (Абхазия), Сира-кузнец – отец мифического героя Амирана (Рача), Калмахела (Гурия), Солани/Солами (Сванети). По верованию сванов, наряду с Соламом, «покровителем кузнечества, железа и меди» был Джгираги (св. Георгий), а помощницей женщин-кузнецов была

Ламариа (Рехвиашвили Н., 1964. С. 217).

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА, ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО

КУЗНЕЧНОЕ РЕМЕСЛО2

Обработка металлов – одно из древнейших ремесел у грузин. Согласно данным письменных источников, картвельские племена (халибы/халды, моссиники, тубалы) были признаны лучшими металлургами древнего культурного мира. Славились медь моссиников, железо халибов (Джавахишвили И., 1960. С. 60–65; Читая, 1997б. С. 237–243). Из археологических материалов явствует, что мощные очаги обработки металла, в частности следы ковки железа, обнаружены в бассейнах рек Чорохи и Куры, в Квемо Картли, в Сванети

ипочти всюду, где имелось соответствующее сырье.

И.Джавахишвили подчеркивает достижения предков грузинского народа в деле получения прочного железа, т.е. стали, опираясь на сведения Книги Бытия и древнегреческих авторов (Джавахишвили И., 1960. С. 24). Те же источники признают высокое качество местного железа, называя его «халибским». По сведениям греческих писателей, особенность железа халибов состояла в том, что в качестве сырья использовался магнитный песок (Рехвиашвили Н., 1964. С. 46). Известны распространенные в античном мире сказания о колхских племенах металлургов. Древнегреческая письменная традиция считает их творцами металлургии. Именно в бассейне Чороха и во всей прилегающей к нему прибрежной полосе Западной Грузии археологами обнаружены сотни остатков железообрабатывающих предприятий и мастерских – железоплавильные печи, кузнечная окалина, шлаки и пр., датированные концом II тыс. до н.э. – I тыс. (Лордкипанидзе О., 1979. С. 35–36). В научной литературе существует мнение, что пещерный город Уплисцихе высечен при помощи орудий, изготовленных из прославленного халибского железа (Читая, 2001. Т. 5. С. 349–350).

На основе данных археологии и письменных источников часть ученых рассматривает грузин как первых производителей железа и ряда цветных металлов в ближневосточном центре металлургии и считает, что мастерство населения Кавказа и Малой Азии в области металлургии оказало определенное влияние на развитие этой отрасли на Кипре, в Греции, Риме и Западной

2 © А. Гогиашвили

354

Европе. Названия металлов в грузинском языке не являются заимствованными; напротив, в некоторые языки они проникли из грузинского. Например, в европейских языках название меди и латуни связано с названием картвельского племени моссиников. А греческий термин халкос (медь) связан с названием халдов. Существует предание о том, что греки переняли производство стали у халибов и поэтому назвали ее халибикос (Джавахишвили И., 1960. С. 62–65; Квирквелиа, 1976. С. 22). В хозяйственном быту железо находит применение с начала I тыс. до н.э. В эту пору с железными орудиями еще сосуществуют орудия из бронзы. Освоение железа на Кавказе приходится на период, хронологически близкий к IX в. до н.э. (Джапаридзе О., 1955. С. 55–108).

Для формирования и развития кузнечества как отрасли необходимо наличие соответствующей сырьевой базы. С этой точки зрения Грузия занимала особое место: ее территория богата залежами железной руды (саркинети). Известны месторождения в Чатахи (Квемо Картли), Цедиси (Рача), Курсеби (Окриба). Славились очаги обработки железа, существовавшие в Сванети (Шхибари), Рача (Цедиси), Картли (Саркинети, Гор-Цедиси) и др. (Рехвиашвили Н., 1964. С. 38–60).

Всредние века металлургия в Грузии достигла высокого уровня, что, в свою очередь, определяло уровень экономического развития страны. Фиксируется множество терминов, по сей день сохранившихся в этой отрасли ремесла. Изделия кузнецов отличались разнообразием и массовым применением. Это были орудия хозяйственного назначения, оружие, подковы и пр. Главным инвентарем обязательной процедуры – выплавки и накаливания – была железоплавильня сахмили. В средневековой Грузии известен горн (плавильная печь), в котором для разведения огня использовался раздувальный мех. Топливо (уголь) для горна готовилось в специальной угольной печи. Раскаленное железо кузнец брал клещами, помещал на наковальню и обрабатывал (ковал) при помощи кувалды и молота. Обязательными орудиями труда кузнеца в источниках называются инструменты – уро и куэри (квери). Именно отсюда происходит термин куэрит хуро (мастер молота, кузнец) (Месхиа, 1982. С. 15–129). Масштабы развития металлургии в разные периоды истории были разными.

Рачинский район производства железа (Саркинети) был одним из главных очагов обработки железа. Термином Саркинети обозначалась вся Земо (Верхняя) Рача. Изготовленное здесь железо называлось цедури (по названию местности Цедиси), а местные жители – ркинис кацеби (железные люди). При плавке рачинцы примешивали в руду кроме «черной земли» и кремнезем, как для флюса, так и для понижения температуры плавки. Цедисское железо ценилось очень высоко. Производство железа в Цедиси просуществовало до 1880-х годов (Рехвиашвили Н., 1964. С. 66–96).

Вэтой отрасли ремесла были заняты следующие мастера: разведчик залежей руды, проверяющий качество сырья, производитель очистки от примесей добытой руды, приносящий топливо для горна, раздуватель (работающий у кузнечных мехов), дробильщик руды, угольщик (заготавливающий древесный уголь), кузнец – главная фигура, производитель изделия (Рехвиашвили Н., 1964. С. 97–134).

Производство железа включает три основных этапа: добыча руды; получение железа из руды; создание изделия – ковка. Добыча руды подразумевает

355

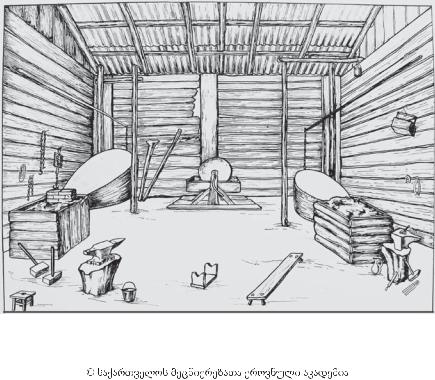

Кузница

Рача, 1930-е годы

© НМГ. ЭФ D. 5, 1940-15-9

два типа работ: поиск месторождения руды (обнаружение залежей металла и рудной жилы); извлечение руды из месторождения и ее транспортировка в нужное место. Получение из руды железа, в свою очередь, подразумевает следующие ступени: сортировка руды и обжимка болванки железа (первичная выплавка); вторичная переплавка болванки железа; кипячение железа (его окончательная очистка от примесей). Весь цикл работы кузнеца состоит из нескольких процессов: прокаливание руды, отжатие раскаленной руды, кипячение полученного из руды железа, проковка чистого железа, распределение железа для ковки (отсечение от железного слитка куска нужного размера и формы), закалка кованого предмета. Работа кузнеца требовала высокого профессионализма; он пользовался всеобщим авторитетом и почетом. Именно с этой отраслью ремесла связано происхождение фамилий, отражающих профессию кузнеца: Мчедлидзе, Мчедлишвили, Поладашвили и др.

Кузницы существовали во всех городах и селах Грузии; в каждом регионе фиксируется ее определенный локальный тип, хотя основной и необходимый набор инвентаря везде идентичен. На селе кузницу устраивали, как правило, в центре, вблизи водоема (у реки или ложбины). Она представляла собой также место, где собирались обычно мужчины. Кузница – это бревенчатое или каменное строение с деревянным фасадом. Рядом со входом было большое отверстие для освещения, которое закрывалось деревянными ставнями. Крыша кузницы двускатная, с черепичным перекрытием. В центральной части помещения – горн (печь) с мехами, слева – наковальня и большой чугунный котел с водой (для закалки железа). На одной из полок лежит рабочий

356

инвентарь (молоты, кувалды, клещи, зажимы, круглогубцы, ножницы и т.д.). За горном стоят один или несколько мешков с уголем и меха.

Меха (гуда-сабервели/картули сабервели) имеют две рукоятки. Они приводятся в действие горизонтальным движением, что способствует постоянной и интенсивной подаче потока воздуха к горну. Другой тип мехов, внесенный в Грузию из России, – хелкетиани, рукоятка которого двигается в вертикальном направлении, подавая горну воздух прерывистыми струйками. Меха изготавливались из бычьей кожи. Наковальня – массивная железная плита, прочно закрепленная на деревянном пне, на которую кладется кусок железа для ковки, где ударами молота ему придается желаемая форма. Кувалда – тяжелый молот больших размеров – служит для проковки железа. Согласно традиционному методу, для получения высококачественного железа в железную руду добавляли различные вспомогательные легирующие элементы – так называемые паша (шави ква)/садуги мица (Рехвиашвили Н., 1964. С. 172–215). Для отжатия руды и получения железа требовалось топливо – уголь, заготовка

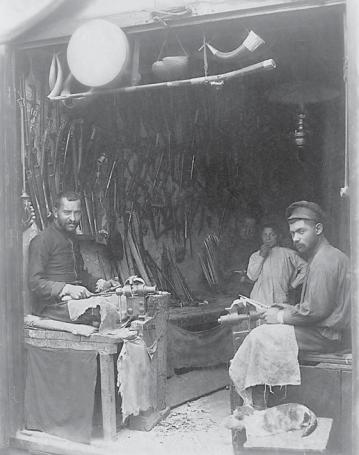

Кинжальная мастерская

Тифлис, конец XIX в. © РЭМ. № 494-44

357

и обработка которого должна была производиться своевременно. Профессионализм кузнеца определялся качеством сделанного им изделия. В процессе обработки железа важнейшим и сложнейшим моментом была закалка изготовленных предметов, т.е. изменение качества железных изделий, их «подчинение» воле кузнеца.

Определение оптимальной температуры нагрева при закалке стали происходило интуитивно, на глаз: опытный кузнец по цвету раскаленного металла (красный, буро-красный, каштановый, желтый, желтоватый, синий и пр.) легко определял температуру, от которой зависело качество стали. Изготовление разных орудий требовало разной термической обработки. От подбора конкретного цвета зависело качество полученного в результате закалки изделия, а подбор цвета кузнец держал в секрете. Передавались эти навыки от отца к сыну. Владение приемами закалки являлось залогом квалификации и мастерства кузнеца. Клеймо, поставленное на изделии кузнеца, для покупателя выполняло функцию знака качества. Существовали и фамильные клейма, например, заячья лапа на серпе.

Ковка включает несколько основных ступеней: подбор материала, обмер, отсечение, отделку (точную обработку специфической детали изделия, например, носовой части лемеха плуга), пилку, обточку, окраску. Особыми свойствами обладает касури салесави (брусок) (Гогиашвили, 1987. С. 179).

Овладение кузнечным ремеслом требовало определенного времени (3–4 года) и руководства специалиста. Это ремесло часто передавалось по наследству. Кузнечное дело, так же как и другие отрасли ремесла, в Тбилиси и других городах Грузии имело свою организацию. Существовал цех кузнецов со своей структурой (мастер, подмастерье, ученик-подсобник), атрибутикой (флаг), праздниками и торжествами (раз в год, на светлую седмицу традиционно справлялся праздник кузнечного цеха), традициями (благословение в мастера, рукоположение в подмастерья) (Читая, 1997б.

С.240).

Скузнечным ремеслом тесно связана подковка лошадей. В функции кузнеца входило изготовление инвентаря (подковы, гвозди, брусок, резак для подковы, ножницы, малая наковальня, молотки, напильник для копыт и др.), необходимого для коваля (подковщика лошадей). Часто сам кузнец выполнял функции подковщика. Труд кузнеца оплачивался деньгами, натурой (продуктами), выполнением для кузнеца сельскохозяйственных работ во время пахоты, жатвы, сбора урожая.

На древность кузнечного ремесла указывают культ железа, верования и представления, связанные с кузнецом и кузницей. Железная вещь имела значение оберега, кузня являлась святым местом, а наковальня, молот, клещи – предметами культа. Традиция ударять по наковальне молотом в страстной четверг сохранялась в Грузии до недавнего времени. У кузнецов имелись свои божества-покровители. Существовали предназначенные этому божеству дни, когда в кузнице исполнялись специальные ритуалы. Народные сказания, отражающие культ железа, связаны с именем мифического героя Амирани и святого Соломона, «родоначальника трехсот шестидесяти трех ремесел» (Читая, 1997б, С. 23–28). Изделия кузнеца, особенно выкованные втайне в страстной четверг кресты, топоры, подковы по народным представлениям оберегали от различных болезней и бед.

358