вопросов и т.д. Функции горниста (мебуке) считались очень важными и почетными.

В Грузии с медной посудой связаны определенные обряды и обычаи. Ее жертвовали церкви, иконе, давали в приданое, она была непременным атрибутом различных церемоний (свадебных, похоронных) и т.д. Например, в Самегрело «больной для исцеления должен был обещать св. Георгию тельца на заклание, свечу, деньги, а также то, что он сам явится к нему (Георгию) на именины, чтобы оказать ему свое почтение. В качестве “заклада” под данное обещание в углу дома ставили медный котел либо какую-либо другую посуду из меди. Этот заклад называется сациндари, и до исполнения обета он стоит без употребления» (Сахокия, 1956. С. 164).

ОБРАБОТКА КАМНЯ5

Территория Грузии богата месторождениями строительного и облицовочного камня высшего качества, что во многом способствовало как интенсивному строительству памятников архитектуры, так и широкому производству домашней утвари.

Обилие камнеобрабатывающих орудий, богатый терминологический арсенал, многовековой эмпирический опыт, а также многообразный материал, засвидетельствованный в этнографическом быту, свидетельствуют о масштабах грузинского камнерезного искусства.

Встарину во главе строительной артели стояли хуротмодзгвари – архитектор и зедамдгомели – смотритель. Калатози – каменщик являлся помощником архитектора, а если здание было большое, то требовался еще и кала- тозт-ухуцеси – старейшина каменщиков. Разница между ними состояла в том, что архитектор составлял проект и руководил процессом строительства,

астарейшина каменщиков заведовал технической стороной (Джавахишвили И., 1946б. С. 144–145). К следующей группе И. Джавахишвили относит сакмис мокмеди, мушаки, т.е. рабочих, непосредственно строящих здание. Начальником над ними был зедамхедвели – надзиратель, а за строительством большего масштаба следил зедамдгомелт-ухуцеси – старейшина надзирателей. Непосредственно занятые обработкой камня мастера назывались хурони кватани. Они в свою очередь делились на квис мхдели, квис гамомкверели –

тесальщиков, квис гамомчрели – камнерезов и квис мкветели – долбильщиков (Джавахишвили И., 1946. С. 245).

Вдревней Грузии строительство зданий осуществлялось по заранее продуманному плану. Заблаговременно подыскивали также мастеров, доставали необходимый материал. Особое значение придавалось близости карьера или каменоломни.

Лучшим для обработки считался камень белого цвета, который подразделялся на синеватый (со светло-голубым оттенком) и сероватый. Белый камень в основном мягкий, легко поддается обработке. Терминами лиши и либери обозначали камень плохого качества, который внешне напоминал чистый, без загрязнений камень (умизезо). Именно тут выявлялось умение мастера заметить незначительные различия в цвете камня. Камень красного цвета

5 © Э. Надирадзе

371

намного прочнее белого, трудно поддается обработке и применяется, ввиду его огнестойкости, в особых случаях (для оборудования в камине тапа – места, где разводят огонь, и цинапири – лицевой части и «ножек»). Красный камень имел различные оттенки: пурпурный, светло-красный и т.д., что и подмечал опытный мастер. В общей сложности различали камни 10–15 цветов, каждый из них обладал особыми свойствами, и при изготовлении предмета камень каждой породы обрабатывался по-разному.

Вкамнерезном искусстве большое значение придается камнеобрабатывающим инструментам, разнообразие, способы и качество изготовления которых в большой степени определяют художественный и эстетический уровень обработки камня. Камень – один из труднообрабатываемых материалов, «требующих не только обыкновенного железного орудия труда, но и выкованного из высококачественной стали инструмента (хелчурчели)» (Рехвиашвили Н., 1978).

Участники мцхетской археологической экспедиции восстановили интересную картину древнего камнерезного искусства: «Массивные крупные плиты и саркофаги вырезывались и обтесывались на месте – в карьерах и доставлялись на кладбище в готовом виде. Обработка этих довольно твердых пород требовала орудий соответствующей прочности и остроты (надо полагать, стальных). Набор хорошо дифференцированных инструментов использовался для тонкой обработки плит, составляющих гробницы эриставской усыпальницы. На поверхности этих плит легко распознаются следы от ударов как тупым тесовиком, так и остроконечным орудием» (Апакидзе, Гобеджишвили и др., 1955. С. 21–22).

И. Джавахишвили писал: «Для заготовки и обтесывания камня в древности употреблялись инструменты, каждый из которых имел свое назначение

иназвание» (Джавахишвили И., 1946. С. 154). Орудия обработки и отделки камня делятся на 4 основные группы: для выемки камня; для обтески камня; обделочно-орнаментные и вспомогательные (сашвели иараги). Каждая из этих групп состояла из нескольких видов орудий, различных по своей форме

иназначению (Рехвиашвили Н., 1978. С. 61–67).

Вгруппу орудий выламывания и очистки камня объединены: клинья деревянные и железные; марцухи – клещи; бури или мартхапи – большой долбильный лом с широким острым концом; хведа, диди уро – большая каменотесная кувалда. Клинья бывают двух типов: круглые, остроконечные – для твердых пород, и плоские – с затупленным наконечником, для выемки мягкого камня. Самцквдеулеби – крепления придают правильную ориентацию массиву подлежащему ломке, укрепляют клинья и предохраняют камень от повреждения.

К каменотесным, отделочно-шлифовальным и орнаментировочным орудиям относятся: церакви – кирка с острым концом и обухом и цалкати – обоюдоострая кирка; кбилебиани сакодели – зазубренное и заостренное тесло, зубчатый молот; пинджани (Картли) – молоток «чашка»; бердзнис чакучи (Имерети) – молоток греческий; кбилебдачрили хелквери – бучерка; пириани сакодели – точильный брусок; тараги – наструг; касури – рашпиль; клиби – напильник; калами – резцы; цибрути – коловорот; хелквери – ручной молоток.

Кирка – одно из древнейших орудий, упомянутых в письменных источниках. В практике обработки камня она признана наиболее часто применяемым

372

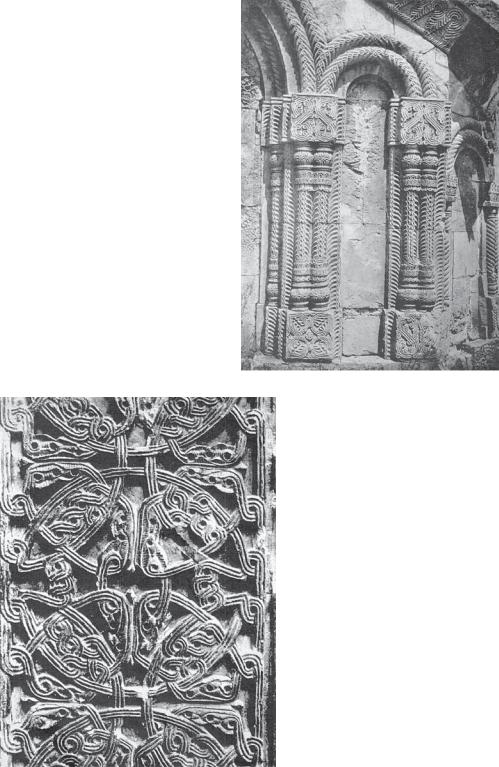

Резьба по камню

Храм Кацхи, XI в.

Беридзе, 1967

Резьба по камню.

Деталь алтарной преграды

Церковь в с. Ховле, XI в.

Беридзе, 1967

373

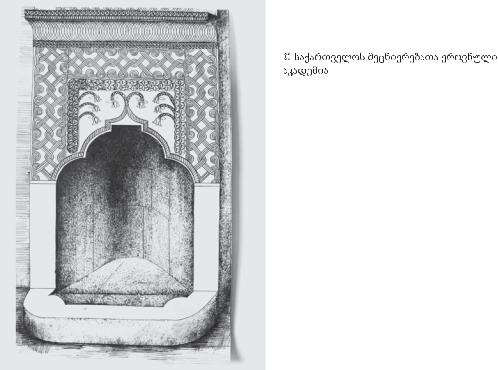

Камин

Западная Грузия, XIX–XX вв. Рис. Г. Размадзе, 1970-е годы © НМГ. ЭФ 5.14-44-1

орудием. Во всех вариантах слова «церакви» содержится сущность ее основной функции – обработки камня острием, и эта особенность выделяет ее из остальных орудий.

Разнообразны также виды зубчатого молота, который мог быть разных размеров. В большинстве случаев это орудие легкое, плоское и тонкое. Его основная функция – выравнивание поверхности камня. Количество зубцов разное, есть молоты с пятью, десятью и более зубцами. Зубчатый молот, или дишла употребляется для обтесывания поверхности камня. Режущие лезвия молота

загнуты. Для устранения бугров использовался зубчатый молоток. Орудие этого типа вместе с киркой следует считать одним из древнейших.

Для обтесывания поверхности и отделочно-шлифовальных работ употребляется сатлели (точилка), т.е. тараги с лезвием. Они также бывают разной формы. После кирки их можно считать самыми распространенными и совершенными орудиями. Внешне точилка, дробилка и саварцхели – гребень имеют одинаковую форму, но различаются друг от друга как качеством металла, так и функциональным назначением.

К третьей группе орудий обработки камня относятся правильно-измери- тельные орудия: лелцами (шишма) – тростник, т.е. линейка, прави|ло (самарти), циркуль (паргали), наугольник (гонио), уровень (таразо), отвес (швеули), кешао – подручный разовый измеритель глубины резьбы в камне, шаблон (андазеби/таргеби), свинцовый карандаш (тквиис панкари). Некоторые из этих орудий (шишма, циркуль-наугольник) являются орудиями соблюдения точности при кладке камня. Что касается подвески и шнура отвеса, то они употребляются для возведения стен и являются вспомогательными инструментами каменщика.

Входящие в четвертую группу инструменты непосредственно не связаны с обработкой камня, но для полного представления картины камнерезного искусства их следует объединить в одну группу. Таковыми являются транспортировочные орудия и средства. Орудиями для поднятия и перекатывания камня являются: вагакети – железный плоский лом (иногда пользовались и деревянным), лебедка (оцинари), азармаци и самакнели – рычаги. Для

374

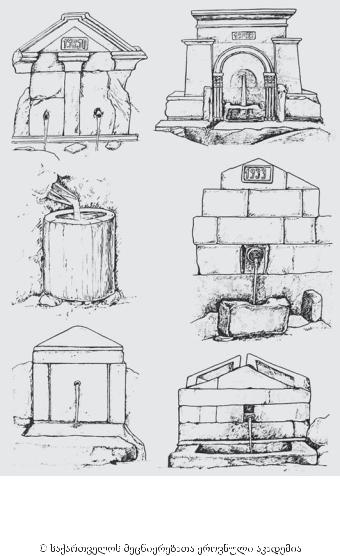

Виды родников

Лечхуми, XVII–XVIII вв.

Рис. О. Кониашвили, 1970-е годы © НМГ. ЭФ 1.14-44-5

поднятия камня часто использовались кочеби – балки и джаламбари – лебедка (особенно при строительстве колодцев). К этой группе относятся мушаквеби – рабочие камни (опоры), сакисри – подшипники, балиши – подушки, сагорави – волокуша на колесиках и др.

В Грузии применяются два способа ломки камня: деревянными и железными клиньями и взрывом с применением пороха. Первый из них является древним и находит паралель с соответствующим способом ломки камня народами мира, применение же второго связано с появлением взрывчатых веществ.

Судя по документам позднефеодальной эпохи, в Тбилиси и в других городах, наряду с разными ремесленническими, существовали и камнерезные корпорации (Месхиа, 1983. С. 593). Организация труда особенно упорядочена

375