ГОСТЕПРИИМСТВО7

Вкультурном наследии грузинского народа особое место занимает гостеприимство – один из главных компонентов этнической ментальности и самосознания. Это уникальный социальный институт с сакральной нагрузкой, возникший на ранних этапах общественного развития. Согласно народным представлениям, «гость – посланник бога», и ему, как пришельцу из внешнего мира, оказывают должные почести. Гостеприимство – это не только взаимные отношения между конкретными лицами или отдельными группами, это важная часть общественной жизни, в которой принимают участие община, родственники и соседи.

Традициями грузинского гостеприимства восторгались иноземные путешественники и миссионеры из разных стран, политические и государственные деятели (А. Ламберти, Ж. Шарден, Г. Гакстгаузен, К. Кастелли, А. Дюма

идр.). В своих записях они подчеркивают щедрость грузин, их рыцарский характер и отвагу. В разных регионах Грузии гостеприимство имеет ряд локальных характеристик, но в целом же это единый культурный феномен, главными моментами которого являются надлежащий прием гостя, угощение и предоставление ему крова.

Обычно гостя принимали в основном жилом помещении, где вся семья спала на одной тахте, и там же отводилось место для гостя (Картли, Кахети). В горных регионах (Рача, Сванети, Пшав-Хевсурети), чтобы гость чувствовал себя свободно, его устраивали ночевать в амбаре или на сеновале (Рухадзе, 1976. С. 79). В Сванети и Пшав-Хевсурети гостям отводили специальную комнату на втором этаже двухэтажного дома или в верхней части башни (сван. гузанд, сацвел). Состоятельные семьи имели отдельное гостевое строение – ламшгвар (Иоселиани Х., 2006. С. 41).

Внароде считали, что гость – божий посланник, прибывший из чужого, незнакомого мира; в течение всего времени, пока гость находится в семье, он находится в безопасности. Обязанность хозяина – проявление заботы и уважения к гостю не только во время его пребывания в семье, но и за пределами дома и села. Гость, со своей стороны, обязан уважать порядок и обычаи семьи, в которой он гостит.

По традиции горцев, гость (путник, нищий), оказавшись в незнакомом селе и не имея там близких, считался гостем всего села. Он направлялся к месту собрания жителей села санахшо (Рача), сапихвно (Хевсурети), свип (Сванети) и шел в гости к тому, кто первым его приглашал. Чаще всего приглашение исходило от старейшины селения. В Имерети даже самый бедный деревенский житель просил гостя зайти к нему и поднять стакан вина за здоровье семьи. Случайному прохожему, который просил всего лишь стакан воды, у калитки предлагали еду, фрукты и выпивку.

ВЗападной Грузии гостей сначала угощали фруктами во дворе, затем в винном погребе открывали нетронутый квеври (винный сосуд), произносили два-три тоста за здравие и после этого приглашали за специально накрытый стол. В Самегрело этот обычай называется благословлением (охвамери). В винном погребе накрывали стол и в Картли, и в Кахети. С исключительной

7 © Г. Гоциридзе

534

любезностью принимали гостей в Абхазии, где даже незнакомцу предлагали «переночевать». Постыдным считалось, если кто-то отказывался принять у себя гостя или же не оказывал ему должного уважения. Такая семья становилась объектом порицания всей деревни (Инал-Ипа, 1984. С. 78).

Традиция гостеприимства в Сванети издревле носила исключительно своеобразный характер. У сванов гостем назывался лишь пришелец из дальних краев, посторонний человек, а односельчан, родственников или просто знакомых гостями не считали. Исходя их этого, гостеприимство (груз. стуматрмоквареоба; букв.: «любовь к гостям») по-свански означает «любовь к чужеземцам». Аналогично осмыслен этот термин и в Хевсурети, где односельчанин не является гостем (Иоселиани, 2010. С. 394; Шанидзе, 1984. С. 203).

Среди горцев бытовал своеобразный ритуал встречи постороннего гостя, который сегодня редко встречается: как только гость ступал во двор, молодой член семьи был обязан принять у него лошадь, груз, после чего хозяин приглашал его в дом. Прежде чем переступить порог, гость был обязан снять и отдать хозяйке свое оружие. Несмотря на то, что для горца обезоружить себя считалось ущемлением мужского достоинства, данная норма поведения объясняется нравственным мотивом: гость доверял принявшей его семье, а семья соблюдала меры осторожности на тот случай, если чужеземец, выпив вина, невольно потянется к оружию (Моцерелия, 1987. С. 51; Иоселиани Х., 2006. С. 335).

В традиционной системе гостеприимства были четко определены гендерные возрастные и правовые аспекты, что наглядно проявлялось в ритуалах приема гостей и их обслуживания, в роли женщины в означенных ритуалах. Несмотря на то, что в ментальности грузина культ женщины всегда существовал в идеализированной форме, в реальности ее роль в определенных случаях была ограничена. К примеру, ограничено было участие женщины в коллективных трапезах; она старалась обслужить гостя, избегая общения, более того, если в тот момент в семье отсутствовал мужчина, для угощения гостя она обращалась к соседу. В то же время угощала гостей и обслуживала застолье именно женщина, она готовила и подавала разные блюда, за исключением выпивки, что составляло обязанность мужчин (Ивелашвили, 1995;

Гоциридзе, 2007).

Достоин внимания и такой обычай: пока в семье готовились к угощению гостей, глава семьи приглашал соседей – красноречивых, способных развеселить гостей пением и танцами. Этот обычай в Тушети называли ахия и к нему прибегали, когда гостями были и мужчина, и женщина (Макалатия, 1983б. С. 81). В знак уважения к гостю созывали соседей и в Раче, особенно при визите замужней дочери и зятя. Такое застолье в Сванети обслуживали только женщины, они же подавали на стол спиртные напитки (Иоселиани, 2010. С. 335). Мыть ноги гостю считалось выражением особого уважения к нему; этот обычай бытовал в Абхазии, Самегрело, Сванети и Раче вплоть до 1930-х годов.

Одним из главных моментов в отношениях гостя и хозяина было одаривание гостя в знак дружбы и благорасположения. В качестве подарка часто выбирали предмет, имевший назначение оберега. Нередко дарили кожаный пояс с кинжалом, порох, украшения, кошелек ручной вязки, вязаные носки, бурку, папаху и т.д. Одаривание было добровольным желанием хозяев, особенно

535

если гость был посторонним и гостил в семье первый раз. Бывали случаи, когда хозяин без колебания дарил гостю приглянувшуюся ему вещь (Итонишвили В.Д., 1969. С. 7).

Самыми дорогими подарками считались конь и оружие. О распространении издревле этого обычая в Грузии свидетельствуют и литературные источники, в том числе поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Традиции гостеприимства нашли яркое отражение в поэме Важа-Пшавела «Гость и хозяин». Одаривали гостя в основном при прощании, что сопровождалось особой церемонией. В этом отношении отличалась Абхазия, где превалировал вербальный этикет – учтивый диалог между гостем и хозяином (асасарта). Хозяин, беседуя с гостем, провожал его до околицы, извинялся, что не смог уважить его как полагается, уверял, что будет рад повторному визиту, благословлял и желал ему счастливого пути (Инал-Ипа, 1984).

Подобным образом провожали гостя и в Имерети, Раче, Сванети, Самегрело. В Имерети обязательно поднимали тост у калитки за все святое, желали гостю счастливого пути. В Сванети это называлось сакеино (Иоселиани Х., 2006. С. 41). Ферейданцы (проживающие в Иране грузины) сохранили обычай произносить словесную формулу при прощании с гостем – «Господь с тобой».

Строго соблюдали обычай гостеприимства кавказские чабаны, встречаясь на общих летних пастбищах. В этом случае радушные хозяева закалывали гостю барана до года (тохли), готовили чабанское блюдо чабан каурму, варили хинкали, жарили шашлык, угощали хлебом и домашней водкой (жипитаури) и т.д.

Особо следует отметить этикет гостеприимства в высших социальных слоях, при царском дворе. При царском дворе Грузии XI–XII вв. уже существовал установленный порядок приема и угощения гостей и соответствующее звание – местумре – стольник, смотритель за царским столом, который упоминается у историка царицы Тамар, в сочинениях «Жамтаагмцерели», а позднее в памятнике грузинского права XIV в. «Распорядок царского двора» и в сборнике распоряжений по государственному управлению «Дастурламали».

Крупные феодалы, князья, дворяне и помещики в феодальной Грузии облагались налогами, среди которых был и самаспиндзло (для угощения гостя), упомянутый и в «Дастурламали» (Джавахишвили И., 1982. С. 79). Таким образом, затраты на гостеприимство при царском дворе были предусмотрены государственным законодательством; тяжесть такого налога ложилась на плечи крестьян, которые были обязаны обслуживать как гостей знатных дворян, так и своих хозяев.

Принимали и угощали гостей и в монастырях и церквах, за счет монастырских и церковных доходов. Эта обязанность была отражена в уставах (типиконах) храмов, подтверждением чего служит известный церковный памятник «Акты Иверона», в котором приводятся важные сведения, связанные с гостеприимством (Акты Иверона, 2008). Церковь как храм божий принимала гостей милосердно, угощала, давала им приют, но не на территории храма, а в отдельных кельях и богадельнях. При некоторых монастырях были сооружены и «ксеноны» (помещения для больных). Подобные богадельни в основном существовали за счет пожертвований.

536

ТРАДИЦИОННОЕ ЗАСТОЛЬЕ8

О достоинствах грузинского застолья, его обрядовом характере убедительно свидетельствуют данные как собственно грузинских источников, нарративных произведений и фольклорных памятников, так и сведения зарубежных авторов, путешественников и миссионеров.

Изучение проблемы в культурно-историческом плане показало, что в видах традиционного застолья, обычаях сидения за столом, в градациях по возрасту и полу, в зрелищных ритуалах, действиях тамады (руководителя пира)

итостах, в терминологии прослеживаются сакральные элементы древнейших коллективных трапез и обрядового застолья, признаки семиотического восприятия мира и символики, полностью находящиеся в рамках установленного этикета.

Из семейных трапез выделим: повседневные, праздничные – по случаю годового календарного цикла и ритуальные (рождественская, новогодняя, пасхальная). К общественным трапезам относятся более масштабные застолья: свадебные, общинно-храмовые, праздники по случаю сбора винограда

идр.; к функциональным, т.е. по назначению: застолья по случаю помолвки, новоселья, свадьбы или поминок; к ситуативным, т.е. в особых обстоятельствах: угощение на скорую руку, гостевые и др.

По народным представлениям поделить хлеб (пурис гатеха) с гостем означало соприкоснуться с Всевышним и войти под его покровительство. Гость становился близким для семьи человеком, родственником, членом того социума, в который он попал. Так исполнялся своеобразный обряд инкорпорации, что совершенно очевидно на примере угощения на скорую руку.

Обычай пить за здравие шемосцребули (подоспевшего) распространен по всей Грузии: если приходил запоздалый гость, то временно нарушалась последовательность тостов и все должны были пить за его здравие. Гость был обязан принять предложенную чашу, выпить за здоровье семьи, присутствующих и только после этого он мог приобщиться к общему застолью и уже как его полноправный член пировать вместе с хозяином.

Семиотическое распределение внутреннего пространства застолья по сегментам распространяется и на масштабные общественные трапезы, ярким свидетельством чего являются свадьба, поминки, родины и т.д. Широкомасштабное свадебное застолье традиционно справляли во дворе (сакармидамо). В Западной Грузии такое застолье называлось сепа – специально обустроенное для этой цели место с перекрытием, параллельно расставленными столами и свободными проходами между ними для обслуживающего персонала – пехзе матриалеблеби, для виночерпиев – мерикипе. На небольшом возвышении накрывали торжественно убранный (с подушками, коврами, цветами) стол для новобрачных. В Самцхе-Джавахети этот стол назывался аджилаки. Посередине стола восседали новобрачные, а слева и справа – эджиби – шафер и хелисмомкиде (дружка).

За стол в первую очередь приглашали почетных гостей, затем родственников, близких людей, приятелей. Члены семьи и близкие соседи обслуживали

8 © Г. Гоциридзе

537

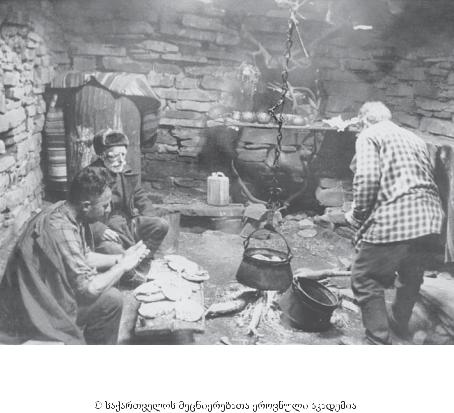

Трапеза в дарбази

Фото Л. Сафразяна, 1964 г. © ФЗЭНГ

застолье. Гостей рассаживали за столом по старшинству: ближе к новобрачным садились старшие по возрасту, затем – гости среднего возраста и молодежь. Незамужним и неженатым не полагалось садиться за стол старших без особого разрешения. Для детей и женщин столы были накрыты отдельно. Тамада сидел во главе стола старших на почетном месте. В старину в Грузии во время застолья соблюдались правила разделения полов. Мужчин и женщин за одним столом не сажали не только во время общественного застолья, но и дома, в семейном кругу.

В XVII в. незначительные изменения претерпел и порядок рассаживания за столом: мужчины и женщины уже садились не порознь, а за одним столом напротив друг друга, и то лишь близкие родственники, что, несомненно, объясняется чисто этическими мотивами. Заметим, что подобные этикетные нормы соблюдаются и сегодня, преимущественно во время траурных трапез.

Среди повседневных, ритуальных, свадебных или же траурных трапез импровизированная трапеза на скорую руку сахелдахело выделяется исключительными особенностями. Этот вид застолья в этнографическом быту Грузии встречается и под названием татариахни; этот термин по сей день означает еду, приготовленную на скорую руку, или наспех накрытый стол. Такой стол всегда имел импровизированный характер. В основном это была трапеза по случаю прихода нежданного гостя, отличавшаяся от других типов трапез (повседневных, ритуальных или специальных) именно тем, что

538

к такому застолью заранее не готовились; в ней принимало участие сравнительно малое число сотрапезников. Для импровизированного застолья использовали табла – маленький треногий стол, который обычно висел на стене, и снимали его по мере надобности. Ставили табла таким образом, что глава семьи оказывался по правую сторону от очага, а гость – рядом (слева от него). Если гость был ровесником или старше главы семьи, то последний уступал ему свое место. Гостя в первую очередь угощали хлебом и вином, и пока пили за здоровье семьи и ее членов, татариахни (блюдо на скорую руку) был готов. Если гость задерживался, то хозяйка подавала на стол и другие блюда, а если хозяева упрашивали гостя остаться, но безрезультатно, то гость благословлял семью, а хозяева собиравшемуся в дальний путь гостю давали сагзали (еду на дорогу).

В горных регионах Грузии гостя обычно вводили на мужскую половину дома и сажали на место главы семьи, у очага. Это означало, что ему полагались те же почести, что и главе семьи, и обращались с ним как с человеком, посланным богом. Видимо, отсюда проистекает выражение «гость послан богом». Особую значимость приобретают такие нормы поведения в импровизированной ситуации – в народных традициях и обычаях прослеживаются многогранность гостеприимства, уважение и благорасположение к человеку. Следующим важным элементом импровизированного застолья является само блюдо татариахни, – приготовленное путем быстрой термической обработки жидкое блюдо несложной технологии, без особых ингредиентов и весьма удобное в случае визита нежданного гостя.

Представить себе грузинское застолье без руководителя трапезы (тамада, толумбаш) и заздравных тостов немыслимо. Это особый феномен, четкого аналога этому уникальному институту нет. Тамада – самый главный из сидящих за столом, в обязанности которого входит не только провозглашение тостов, но и последовательное соблюдение распорядка застолья. Он должен представить в должном свете семью, род, родственников, общину; он должен помянуть усопших, уважить сидящих за столом с учетом их достоинств, соблюдая социальные, возрастные и гендерные статусы. Тамада должен быть достойным, авторитетным человеком, физически сильным, способным выпить достаточно много вина, красноречивым, знающим семью и тот социальный круг, в котором находится. Поэтому главу традиционного застолья не выбирают, а назначают из круга родственников и близких людей. Обычно же на семейном застолье, когда собираются родственники, тамадой бывает сам глава семьи.

Указанные термины негрузинского происхождения (тамада, толумбаш) – являются поздним заимствованием – из иранских или адыгских языков, однако это не значит, что у грузин не существовал этот институт, наоборот, он распространен во всех регионах Грузии издревле. Например: до начала свадебного застолья хевсуры ставили непионт табла (столик для новобрачных), который благословлял хуцеси (служитель святилища), а затем все благословляли новобрачных и их родителей – произносили тост за их здравие (Очиаури, 1980. С. 81). В Хеви обязанность тамады выполнял хевисбери (старейшина ущелья) или служитель святилища, а семейной трапезой руководил сам глава семьи (Итонишвили В.Д., 1970. С. 97). В Тушети в качестве руководителя (цинамдзгвари) праздничного или храмово-обрядового

539

застолья выступали хелосани, т.е. служители храма. Аналогичная ситуация и

вМтиулет-Гудамакари.

ВКартли и Кахети семейной трапезой всегда руководил глава семьи, а на свадьбах и праздничных трапезах в качестве руководителя приглашали деканоза (протоиерея). В Самцхе-Джавахети тамадой бывал священник, если он вообще присутствовал на трапезе. Такие порядки бытовали и в Западной Грузии, с той разницей, что там употребляли термин толумбаши. Термин тамада распространен и в Сванети, но в значении руководителя косарей. В Сванети семейную трапезу возглавлял глава семьи – кора махвши, а праздничные пиры – табга тхвим, который был участником праздника ликуроши, старейшиним среди мужчин, тем же мемзири, руководящим застольем (Бардавелидзе, 1939. С. 216). В Самегрело был принят термин дуд махвенджи (сидящий во главе) (Антелава, 2005. С. 7). Исходя из вышесказанного, ясно, что эти термины более древние и были в употреблении до того, как иноязычные термины заняли их место. Свидетельством тому служат древнегрузинские рукописи и переводы текста Библии, в частности, в «Книге премудрости Сирахова» говорится: «Если поставили тебя старшим на пиру (цинамдзгвари), не возносись, будь между другими как один из них». Этот термин встречается

ив других источниках, а в грузинском тексте Евангелия в этом значении употребляется термин пурис упали (хозяин пира).

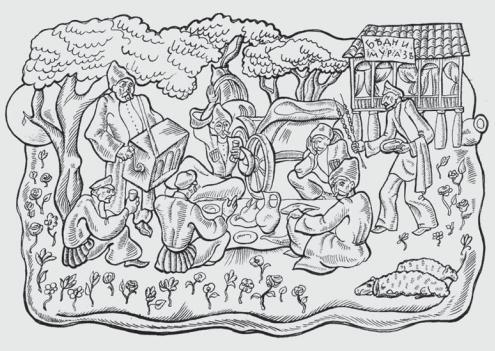

З. Церетели. Кутёж

По мотивам зарисовок в этнографической экспедиции в Восточной Грузии 1962–1963 гг. © РАХ. Архив З. Церетели

540

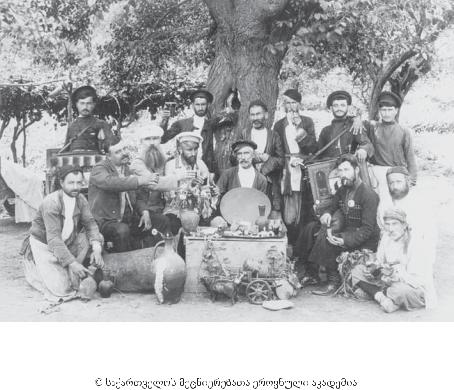

Кутёж

Начало ХХ в.

© Личный архив К. Пицхелаури

Таким образом, именно социальная и в то же время сакральная функция определяла особый статус хозяина дома. Грузинское застолье – обрядовое по своему происхождению, а пуроба (пир, трапеза, от груз. пури – хлеб) – это сакральное действо, «хлеб наш насущный», в котором объединены религиозные элементы языческого и раннехристианского периодов.

Тост – необходимый атрибут грузинского застолья, имеющий определенную семантическую нагрузку, сам этот термин содержит символическое осмысление принятия вина как священного напитка. Именно особым порядком произнесения и последовательным развитием тостов традиция грузинского застолья отличается от застольных традиций северокавказских народов и многих других стран мира. Более того, тост следует считать тем оригинальным и самобытным феноменом грузинского ораторского искусства

икрасноречия, который своими корнями уходит в глубины общественного развития и содержание которого охватывает широкий спектр сакрально-об- рядовых действий данного социума. Тост является специфической, развитой

иутонченной формой благословения – одного из жанров магической словесности – молитвы. По мнению исследователей, именно тосты превращают всякое грузинское застолье (даже в составе двух персон) в религиозный ритуал, который берет начало в глубокой древности.

Закономерен вопрос, что представляет из себя тост? Это давний культурно-исторический феномен или сравнительно новое явление? Ни

541

Н. Пиросманишвили (1860–1918). Пир князей на лугу. 1910–1912 гг.

Клеенка, масло Беридзе, Езерская, 1975

в письменных источниках до конца XVII в., ни в старых литературных памятниках термин «тост» (садгегрдзело; букв.: «продлевающий дни») не встречается. Толкование значения этого термина впервые дается в Грузи- но-русском словаре Д. Чубинишвили. В более позднем толковом словаре грузинского языка термин садгегрдзело представлен в его сегодняшнем значении. Можно предположить, что этот термин в старину не употребляли, но это не значит, что не существовал сам феномен – институт тостов.

Этнографические материалы подтверждают, что ни одно застолье в Грузии (траурное, праздничное и т.д.) не обходилось без произнесения тостов, даже два человека, сев за стол, произносили тосты, упоминали Бога, предков, героев, пили за родину, благословляли народ. Число тостов зависело от типа застолья (повседневно-семейное, праздничное, храмовое и т.д.). Первый тост поднимали во славу Бога: перед тем, как выпить, брали в руки чашу и произносили: «Слава Господу, дай, Боже, преуспеяния» (Джавахишвили И., 1979). Данный обычай сохранился в горной Грузии в виде народных молитвенных текстов: «Первым помянем Бога, он величественен». Восхваление божества (пиримзе) начинается так: «Боже, должны тебя упомянуть и молиться тебе,

542

ибо сотворил ты этот мир». Затем поднимали тост за здравие героев и предков, святилищ, храмов и т.д.

Определенный интерес представляет содержание последнего тоста застолья: Ковладцминда («за всех святых»). Последним тостом пира кн. Александр Джамбакур-Орбелиани считал именно Ковладцминда: «Взял я в руки тебя, полную вином чашу, и произнес саковладцминдао, да будет он последним». Возникновение этого тоста он увязывает с именем исторической личности Нино Цминдели и в своем сочинении описывает интересный эпизод из жизни царя Ираклия II: «Царь с семьей гостил у Нино Цминдели. На роскошном пиру было сказано много прекрасного и возвышенного. Нино Цминдели, выпив чашу вина, произнесла: “Ибо моя родина есть доставшаяся в удел Богородице и мы христиане посему и ее удельные, да будет благодать ее и милость ее над нами”. После этого и завелось выпивать тост за ковладцминда» (Джамбакур-Орбелиани, 1968). Из привлеченного нами отрывка становится ясным, что садгегрдзело возведен до уровня мольбы, восхваления, через которые произносящий тост просит у Господа покровительства и милости. Наряду с термином садгегрдзело в источниках встречается термин царсаткмели, т.е. «наперед сказанное слово», что вполне соответствует сущности тоста. По традиции каждый тост (царсаткмели, садгегрдзело) сопровождался песнопениями, что вполне соответствуют характеру и назначению обрядовых трапез в прошлом.

Во время праздников в горных регионах Восточной Грузии, на которых собирались все мужчины села – джари (собрание), можно выделить несколько моментов застолья: благословление джари, благословление усопших, игра на пандури (струнный музыкальный инструмент) и выпивание священного напитка – пива. Таких обычаев было несколько и большинство их связаны с игрой на «пандури» и пением (Бардавелидзе, 1953).

На свадьбах и праздниках в Сванети и Самегрело первый тост поднимали за троицу, что в Сванети называлось сах-сагел, или лахвамиал, а в Самегрело – саохваме. Сванская троица объединяет тосты за Хошгербет (Господь наш великий), за Мхем тарнгзел (архангела Михаила) и за Джграг (св. Георгий). Эти тосты пили стоя, с водкой или вином, и произносили их как молитву (Иоселиани Х., 1999).

В числе архаичных сохранившихся тостов следует упомянуть сванский

саруаш сакиани, объединяющий в себе два тоста – саруаш и сакиани. Саруаш (сван. «простительный»), т.е. произносящий просит у Бога прощения и благословения, а сакиани – это обряд выпивания чаш попарно. «Двум тостующим дают каждому по две чаши; они произносят тост: “Прощение Кахан, хвала Господу, мир тому, кто пьет”; затем перекрещивают руки и пьют сперва из одной, потом из другой чаши, обнимают и целуют друг друга». В некоторых местах вместе с сакани выпивали и сакеено. Гостям подавали чашу у порога, чтобы они еще раз благословили семью (Иоселиани Х., 1999). Подобные обычаи бытуют в Раче и Имерети и в наши дни: уходя, гость должен у калитки выпить на прощание самшвидобо (в добрый путь), в Картли же этот тост называют саталахо (от талахи – земля, т.е. за благополучную дорогу домой).

Упомянутый нами выше сариоши/саруаш удостоверен и в Раче-Лечхуми. Во время трапезы ставили огромный винный сосуд катхасариошо, рядом с которым лежали деревянный с длинной рукояткой сосуд для питья квишна

543