ПАСТБИЩА И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БАЗЫ

Внагорье Восточной Грузии пастбища являлись собственностью сельской общины, но сохранились и пастбища, находившиеся в патронимической собственности (Хеви, Гудамакари) (Мачабели, 1888. С. 415–416; Харадзе, 1961. С. 27, 27, 141). Например, несмотря на то, что большую часть территории бывшего Тианетского уезда занимают пастбища, из них для скотоводства яйлажного типа были предназначены только некоторые: Андаки, Таниэ, Тбатана, Алазнистави, Накерала-Дидгверди (Мачабели, 1888). Значительная часть пастбищ Закавказья расположена в горах Малого Кавказа (Варавин, 1888. С. 73).

Налог, установленный в пользу царской казны за пользование пастбищами, размер которого зависел от количества пасущегося на них скота, назывался сабалахо, а сборщик налога – мебалахе (от груз. балахи – трава).

Всборе налога участвовали сахлтухуцеси, мдивани и супраджи. Согласно документам XIX в., сабалахо был денежным платежом, но в Восточной Грузии и после финансовой реформы 1844–1845 гг. он сохранил форму натуральной оплаты (Гвахариа, 1960. С. 53, 85, 86). Из грамоты Ираклия II явствует, что тушины наряду с сабалахо облагались и сапотле – налогом, взимаемым за пользование лесом (Джалабадзе, 1971. С. 79).

Винтересах скотоводства и земледелия в нагорье Грузии использовались параллельные зимние и осенне-весенние хозяйственные базы, находившиеся в пределах территории, являвшейся сельской собственностью, но довольно отдаленные от основных поселений, куда на недели или месяцы выгоняли коров, овец, лошадей. Комплексы типа босели/агвара/окарие располагались вблизи пахотных и покосных участков, откуда из-за дальности расстояния и бездорожья везти сено и солому-мякину в село было невозможно (Мачабели, 1888. С. 377; Читая, 1953). Сабосло устраивались в солнечных местах, близ лесов и водоемов. Некоторые семьи имели несколько хозяйственных баз в разных местах (Читая, 1953. С. 32, 33; Харадзе, Робакидзе, 1964. С. 36, 1967. С. 14–15). Экономической предпосылкой сегментации семьи являлись босели/лабави. Хозяйственные базы такого типа в Имерети обозначались термином органоба, а в Мтиулети – орхелаоба.

Альпийская зона (покосы, пастбища) – мта/та/зеда мта/титвели/шишвели – использовалась только в интересах скотоводства. Все остальные хозяйственные базы находились в лесной зоне и в одинаковой мере служили и для скотоводства, и для земледелия: квеша мта/перда/кишла/джалона/ лакада/добера/ткиани/саствало-сагазапхуло бослеби и пр. (Макалатия М., 1985. С. 115–116).

Вгорах зимой в качестве корма для скота использовали сено, ячменную солому и ржаные карти (очищенные от зерен колосья). В Месхети, кроме сена и мякины, использовались бобовые культуры (горох, люцерна) и дикая гречиха. Осенью скотину кормили тутовыми листьями (Макалатия М., 1972. С. 48–49, 43–44). Весной во время пахоты при недостатке корма быкам давали глердзи (козий терновник), беговых лошадей кормили ячменем, овсом. Ягнят зимой кормили сеном и каждый день выгуливали. Овцы сами раскапывали снег и ели засохшую траву. В Восточной Грузии заготовка сена начиналась в июле, после праздника Атенгена/Атинаги/Этинги (Макалатия М., 1985.

328

С. 116–117). Из молочных продуктов готовили: коровий, овечий, козий, буйволиный сыр, сулгуни, сливочное масло, эрбо (топленое масло), творог, надуги (сливочно-творожная масса, получаемая из сыворотки), сметану, мацони. В нагорье Грузии для изготовления и хранения молочных продуктов отводилось специальное помещение – сене/сена (Хевсурети), сардзие (Аджария).

СКОТОВОДЧЕСКАЯ ОБРЯДНОСТЬ

Традиционный годичный цикл, связанный со скотоводством, основывался на лунно-солнечном календаре и начинался 10 ноября (т.е. месяца Гиоргоба), совпадающего с праздником св. Георгия. После праздника скот переводили на стойловое содержание. Этапы годичного хозяйственного цикла отображают вертикально-зональное движение скота в течение года, сроки земледельческих работ совпадают с этапами скотоводческого цикла. Начало каждого этапа хозяйственного календаря отмечается религиозным праздником Гиоргоба – Юрьев день; Атенгена – день Афиногена Севастийского. Все исполняемые на празднествах ритуалы служат увеличению плодовитости скота и плодородия почвы, защите посевов и скота от стихийных бедствий и т.д.

Корова в нагорье Восточной Грузии служила эквивалентом стоимости: корова стоила четыре овцы, стоимость быка приравнивалась к двум коровам, лошади – к двум быкам.

Вновогоднем ритуале, направленном на приумножение скота, одним из главных компонентов считалось разведение в очаге первым переступившим порог дома гостем – меквле – сильного огня из головешки (для хорошего воспламенения часто в огонь подливали масло): по народному поверью, чем больше будет искр, тем выше будет плодовитость скотины (Хеви, Месхети). При этом меквле приговаривал: дай семье столько-то быков, столько-то коров, овец. В Западной Грузии в этом перечне назывались и свинья, и птица.

ВВосточной Грузии и в горных районах Западной Грузии на Новый год пекли ритуальные лепешки (квереби) в зависимости от того, в размножении какого вида скота или птицы была заинтересована данная семья (Макалатия М., 1985. С. 155). В нагорье Восточной Грузии до недавнего времени было принято гадать по лопатке барашка или козленка, на которой якобы «проступало предсказание» о судьбе семьи или фамилии, о появлении на свет сына-на- следника, нападении врага и т.д.

Вотдельных уголках Грузии сохранились народные зрелища-инсце- нировки борьбы человека и быка – курули (Самегрело), бугебис чидаоба

(Аджария), висхвебис чидаоба (Сванети), харебиса да хар-камечис чидаоба

(Макалатия М., 1972. С. 60). В специальной литературе состязания типа курули и бугебис чидаоба признаны древнейшей формой корриды. Во время курули быка не убивали; укротитель должен был связать его. По мнению некоторых исследователей, обычай курули отражает историческую действительность, когда происходит «дрессировка» уже одомашненного животного, его подготовка к функции быка-пахаря, т.е. человек не убивает животное, а подчиняет себе (Брегадзе Н., 1982. С. 218). На приумножение удойного скота и изобилия молочных продуктов были направлены магические ритуальные действия, например, подвешивание качелей в сырную неделю; к катающимся на них юноше и девушке обращались со словами: «Качайтесь, дети, чтобы

329

коровы наши не остались бесплодны, чтобы они у нас расплодились» (Макалатия М., 1972. С. 39). Иногда в Картли в подол молодым клали большой камень, приговаривая: «Канаули, канцу, деда! Шенц чаме да мец мачаме» (букв.: чтобы и тебе насытиться, и мне).

Таким образом, природно-историческая среда Грузии, которая в пределах одного ущелья может быть представлена всеми зонами – от субтропической или полупустынной до высокогорной альпийской, предопределяет многообразный характер равнинных, предгорных и горных хозяйственных комплексов, в которых животноводство занимает особое место. Поэтому неудивительно, что в Грузии зародились и сформировались все формы и подвиды равнинного и горного скотоводства, трансюманса и кочевничества, характерные не только для Кавказа, но и для большинства других горных регионов мира.

ОВЦЕВОДСТВО15

Согласно народному аграрному календарю, доли – ягнение (окот) овцы в регионах Восточной Грузии приходится на период от февраля и до апреля. Природные условия Западной Грузии не требовали экологической адаптации местных пород овцы. Имеретинская овца ягнилась 2–3 раза в год. Ранние или поздние сроки окота соответствуют возможностям использования горных и равнинных, зимних и летних пастбищ. В зависимости от того, где и какими пастбищами пользуется отара, овцеводы определяют сроки наступления окота. Место соотносят со временем пуска в отару кочи – барана-производителя. В теплых местах, в случае использования некошеных, богатых травой зимних патстбищ – коругеби, ранний окот более желателен и выгоден, поскольку ранний ягненок до начала выпаса на горном пастбище успеет подрасти и окрепнуть и, следовательно, лучше перенесет дорогу. В тех местах, где весна наступает поздно, ранний окот неудобен, поскольку холод и слякоть часто приводят к гибели овцематки и приплода. С учетом данных обстоятельств овцеводы производят расчет оптимального времени нербва, т.е. времени, когда лучше пускать барана в отару для случки. В горных районах ягнение ожидают с 1 марта и даже позже, а на равнине – приблизительно со средних чисел февраля, поэтому, соответственно, период пуска самца-кочи в отару колеблется в пределах сентября–октября (Брегадзе Н., 1979. С. 8).

Сроки ягнения искусственно установлены человеком и отличаются от естественных, действовавших на первоначальном этапе овцеводства и подчиненных биоритмам овцы, в соответствии с которыми кочи начинает нербва, т.е. случку с самкой, примерно с 7–9 июня (по ст. ст.), когда на небе появляются Плеяды – скопление звезд в созвездии Тельца. Осемененная в этот период овца ягнилась осенью, что подтверждается как археологическими, так и языковыми данными. Известная в Западной Грузии с древнейших времен порода имеретинской овцы давала приплод с ноября, тогда как в Восточной Грузии начало случки овец в июне и, следовательно, получение приплода с ноября было невыгодно, поскольку в зимний сезон выкормить молодняк и овцематку очень трудно. К тому же период ягнения овцы продолжается несколько меся-

15 © Н. Брегадзе

330

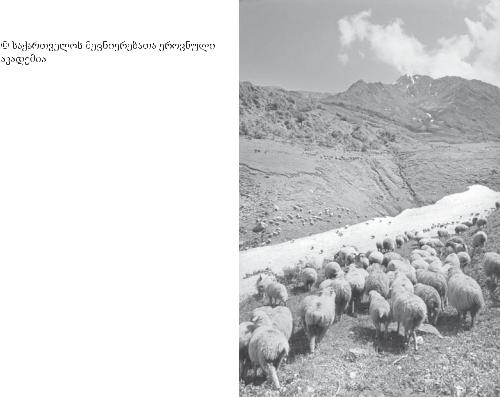

Отара овец

Тушети © Фото Г. Цоцанидзе, 2005 г.

цев, и уход за «разновозрастными ягнятами» также сопряжен с немалыми трудностями.

С появлением на небосклоне Плеяд овцеводы начинали отделять баранов кочи от отары, изолировать их от самок. Случный период, в соответствии с условиями природной среды, стал приходиться на более благоприятный сезон; рождение ягнят совпало с периодом пробуждения природы; ко времени их выпаса проблема подножного корма уже не стояла, так как в изобилии имелась сочная зеленая трава, что способствовало сохранению и жизнестойкости приплода. Этот же метод искусственно ограничил продолжительность периода ягнения, что позволило получать «равно-

возрастный» приплод. К указанным обстоятельствам добавилось развитие овцеводства, его прогрессивной, отгонной-яйлажной формы. Свидетельством тому служит археологический материал, согласно которому в Закавказье эпохи энеолита в развитии животноводства наблюдается количественный рост мелкого рогатого скота и превосходство его поголовья над крупным рогатым скотом, что, по всей вероятности, связано с изменением формы скотоводства, т.е. с переходом к полукочевому хозяйству (Пиотровский, 1949. С. 40, 75); уже в III тыс. до н.э. в Закавказье факт существования этой новой формы животноводства (Кушнарева, Чубинишвили, 1970. С. 110) позволяет датировать способ искусственного регулирования сроков окота довольно ранней эпохой (Брегадзе Н., 1977. С. 606).

Таким образом, искусственное регулирование продолжительности периода нербва – случки овец и, соответственно, увязывание сроков ягнения – доли – с наиболее благоприятным сезоном обусловили три инновации исторического значения: 1) переход к самой рациональной и доходной форме использования овцеводства – отгонному яйлажному хозяйству; 2) возможности селекционной работы: пуск в отару отборных, сильных, здоровых кочи и, соответственно, сохранение и приумножение генофонда овец – носителей лучших племенных свойств; 3) широкомасштабное производство молочных и иных продуктов овцеводства. Вследствие этого овца стала источником богатства: она снабдила человека мясо-молочными продуктами, шерстью и кожей. Этот факт нашел отражение в народном предании. К лачуге бедня-

331