ГЛАВА 10

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

ЛИТЕРАТУРА1

Началом грузинской литературы признан IV в. В древнегрузинской литературе сформировалось и развилось несколько жанров, из которых с художественной точки зрения выделяются агиография и

гимнография. В IV–V вв. на грузинский язык уже были переведены библейские книги.

Образность их языка, наряду с богословским назначением, создает основу их художественности. С точки зрения художественной ценности в грузинской литературе следует отметить агиографические сочинения Якова Хуцеси, Иоанэ Сабанисдзе, Степанэ Мтбевари, Басила Зарзмели, Басила Асикрита, Георгия Мерчуле, св. Георгия Мтацминдели (Святогорца), Георгия Мцире и др. Грузинская агиография отличается от византийской, которая не отражает национального феномена и имеет беллетристический характер. В формировании самобытной грузинской агиографической литературы главную роль сыграли традиции национальной литературы; она богата выразительными и изобразительными средствами с превалированием национальных мотивов. Грузинская агиография и гимнография по праву признаны литературой, богатой замечательными образцами произведений, отражающих связанные с христианской религией явления, что свидетельствует о высоком культурном уровне и интеллектуальном потенциале грузинского народа.

Зарождение грузинской художественной литературы связано с именем Якова Хуцеси (Цуртавели) – священником-духовником Шушаник и его агиографическим сочинением «Мученичество Шушаник» (476–482). Сочинение о Шушаник Якова Хуцеси композиционно состоит из двух частей: первая отражает сложный и динамичный процесс превращения царицы Шушаник в мученицу, когда она предстает в лике святой, наделенной духовной силой и возвысившейся благодаря своему самопожертвованию во имя веры Христовой; вторая часть повествует о совершенстве и трудах великомученицы. В сочинении противопоставлены два образа – св. Шушаник и ее супруга, вероотступника Варскена. Основой противостояния является «безрассудное» поведение Варскена, предавшего семью, веру и свой народ, и три ипостаси страданий царицы: личная, вероисповедальная и национальная.

1 © Н. Сулава

671

К середине VI в. относится агиографическое сочинение анонимного автора «Мученичество св. Евстафия Мцхетели», повествующее об истории обращения в христианство молодого персиянина и о его преданности вере. Личность и характер Евстафия определяются его пытливым разумом и духовностью.

Главным событием в культурной жизни Грузии VI в. был приход ассирийских отцов, заложивших основу монастырской жизни. Они развернули широкую миссионерскую деятельность по распространению в стране христианства, возводя в разных краях церкви и монастыри и проповедуя учение Христа. Об их деятельности повествуют «Жития» св. Иоанэ Зедазнели, св. Шио Мгвимели, св. Давида Гареджели, «Мученичество св. Абибо Некресели», написанные в X–ХI вв. Св. Шио Мгвимели был писателем; до нас дошли два сочиненных им песнопения – в честь Пресвятой Троицы и Пресвятой Богородицы, отражающие триадологические и мариологические догматы христианского богословия.

В грузинской агиографии сохранилось сочинение, главными персонажами которого являются дети – «Мученичество девяти св. отроков колайских», признанное оригинальным грузинским произведением. Произведение Иоанэ Сабанисдзе (786–790) «Мученичество св. Або Тбилели» представляет собой проповедь национального вероучения в Грузии описываемой эпохи; в ней определены общая суть святости, общественное значение заслуг христианских святых. В IX–ХI вв. было создано несколько агиографических произведений в поджанре мученичеств, в частности: «Мученичество св. Константина Кахи», «Мученичество Микэл-Гоброна» Степанэ Мтбевари, «Мученичество Давида и Константина», «Мученичество царя Арчила». Во всех этих сочинениях на передний план выдвинут национальный мотив.

Начиная с IX в. появляются и «Жития», например, «Житие св. Серапиона Зарзмели» Басила Зарзмели, повествующее о социально-политической, культурной обстановке, монастырской колонизации Самцхе, возникновении Зарзмского монастыря, житии его основателя Серапиона Зарзмели, деятельности в его стенах монахов и иноков.

Особо следует отметить заслуги св. Григола Хандзтели как предводителя

идуховного пастыря грузинского народа, описанные Георгием Мерчуле. В основе всей деятельности св. Григола лежит «духовное бодрствование», забота о «новой ипостаси» грузинской церкви и грузинского народа. Им построен в Хандзта (историческая область Кларджети) монастырь в честь св. Георгия. С учетом двух направлений восточнохристианской церкви – богослужебных традиций иерусалимско-сабацминдской и константинопольской – св. Григол разработал устав специально для грузинской церкви. Писатель X в. Георгий Мерчуле в своем агиографическом сочинении «Житие св. Григола Хандзтели» (951 г.) ставит целью сохранить в памяти потомков деяния и вклад преподобного Григола и его учеников на поприще укоренения христианского вероучения в Грузии.

«Житие св. Илариона Картвели (Грузина)», известное в нескольких редакциях, повествует о деятельности в IX в. блаженного Илариона в Грузии

иВизантии. Это первое произведение, в котором нашла отражение идея избранности Грузии Пресвятой Богородицей. В X в. с горой Синай и Сабацминдской лаврой связана деятельность Иоанэ Зосимэ, Басила Сабацминде-

672

ли, Филипэ, Георгия. В «Годичный Иадгари» (Тропологий), составленный в Шатбердском монастыре Микаэлом Модрекили, вошли песнопения гимнографов X в.: Иоанэ Минчхи, Иоанэ Конкозисдзе, Иоанэ Мтбевари, Степанэ Сасаноисдзе-Чкондидели, Эзры, Курданая. Редакции «Обращения Картли» и «Жития св. Нино», первый вариант которых относится к IV в., одновременно представляют собой литературно-исторические произведения, повествующие о распространении в Грузии христианства и его провозглашении государственной религией.

Вфункционировавших на территории Грузии и за ее пределами в X–ХI вв. грузинских монастырях широко развернулась переводческая деятельность.

Вуказанный период Иоанэ Мтацминдели и Иоанэ-Торникэ основали на горе Афон грузинский монастырь и богословско-литературную школу, о чем поведал св. Георгий Мтацминдели в агиографическом сочинении «Житие и гражданство св. Иованэ и св. Евфимия», заострив внимание на личностных достоинствах преподобного Евфимия, переведшего с грузинского на греческий сочинения «Балавари» и «Абукура». Образ св. Евфимия и его трудов раскрывается в двух направлениях: практическая деятельность как настоятеля монастыря и писательско-переводческая деятельность.

Видным представителем афонской школы является св. Георгий Мтацминдели – писатель, переводчик, церковный деятель, с именем которого связано возрождение грузинского монастыря на Афоне, урегулирование литургического распорядка, отстаивание автокефалии грузинской церкви перед патриархом Антиохии и реформы грузинской церкви. Он составил объемный сборник песнопений «Твени» (Минеи), «Параклитон» и другие гимнографи- ческо-литургические сборники. Гиоргий Мтацминдели в «Житии св. Георгия Мтацминдели» Георгия Мцире предстает продолжателем традиций св. Евфимия Мтацминдели, носителем общехристианских идей, идеи национальнокультурной самобытности.

ВXI в. на Афоне и в Константинополе творили гимнографы Басили Багратович Мтацминдели, Эзра и Зосимэ Мтацминдели, писатель и переводчик Теофилэ Хуцесмоназони. Давид Тбели, св. Евфимий Мтацминдели, св. Георгий Мтацминдели, св. Ефрем Мцире, св. Арсен Икалтоэли, Иоанэ Петрици перевели с греческого на грузинский и сопроводили комментариями сочинения выдающихся представителей каппадокийской и других византийских богословских школ IV в. – св. Василия Великого (Каппадокийского), св. Григория Носели, св. Григория Богослова (Назианзина), св. Иоанна Златоуста.

Известным церковным деятелем XI–ХII вв., богословом, писателем, переводчиком, наставником Гелатской (Имерети) и Икалтойской (Кахети) академий, духовником царя Давида IV Cтроителя (Агмашенебели) являлся Арсен Икалтоэли – автор метафрасной редакции «Жития св. Нино», ямбических (ямбико) и хвалебных стихов и эпитафии Давида Агмашенебели; он перевел на грузинский язык сборник песнопений «Догматикон», «Великий Номоканон» св. Андрея Критского, записал завещание Давида Cтроителя Шиомгвимскому монастырю, составил распорядок Руис-Урбнисского церковного собора 1104 г.

«Галобани синанулисани» («Покаянные песнопения»), созданные грузинским царем Давидом Агмашенебели (1124 г.), отражают грешную природу человека и его жгучее желание очиститься от греха. Достойный преемник Да-

673

вида Агмашенебели – царь Деметрэ I – автор песни «Шен хар венахи» («Ты лоза виноградная») и четырех сатирических ямбов. Писательскую традицию грузинских царей продолжила великая царица Тамар, обогатившая грузинскую литературу двумя стихотворными произведениями.

Современниками Тамар были известные грузинские писатели: Николоз Гулаберисдзе, Иоанэ Анчели, Чахрухадзе, Иоанэ Шавтели, гениальный Шота Руставели, Иоанэ Петрици. В Гелатскую богословско-литературную школу – Гелатскую академию Иоанэ Петрици привнес те идеи и дух, которые витали

втогдашних передовых кругах Византии и, в частности, в обновленной Константином Мономахом Манганской академии. Петрици стал зачинателем нового этапа в развитии грузинского теологического и философского мышления. Из его произведений до нас дошел поэтический перевод «Клемакса» Иоанна Синайского. Он внес большой вклад в формирование грузинской богослов- ско-философской терминологии. Петрици выдвинул теорию языка научных понятий, или теорию высокого стиля, которую сам применял на практике.

ВГрузии XII в. формируется светская литература, продолжается переводческая деятельность, в том числе светских произведений. Переведенная с персидского поэма «Висрамиани» является образцом переводческого искусства. Началом оригинальной светской литературы считается рыцарскогероический приключенческий роман «Амиран-Дареджаниани», созданный

впоследней четверти XII в., в котором сосуществуют дохристианские и христианские образы, представлены фольклорные и литературные мотивы, сказочные и реальные темы.

Вобразцах придворной хвалебной поэзии XII в. – «Тамариани» Чахрухадзе и «Абдул-Месиани» Иоанэ Шавтели – остроумным языком представлен образ Тамар, окрашенный риторическими орнаментами и метафорическим мышлением, восхваляются личностные достоинства и внешность царицы.

Поэма Шота Руставели «Вепхисткаосани» («Витязь в тигровой шкуре») – зеркало души и философии грузинского народа. В поэме отразилось историческое прошлое Грузии периода, предшествовавшего правлению царицы Тамар (1178–1213), современное поэту социально-политическое, экономическое, идеологическое и культурное положение страны. В поэме явственно проступает авторское видение того, каким должно быть будущее Грузии. В наше время «Вепхисткаосани» по-прежнему остается высшим мерилом национального самосознания. Феномен этот объясняется тем, что персонажи поэмы, по словам писателя и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе (1837– 1907), «созданы вослед общечеловеческой природе», а поэма в целом являет собой проекцию духовной жизни грузинского народа.

По своему жанру «Вепхисткаосани» – любовно-рыцарская и философская поэма, многоплановое эпическое произведение, в котором творчески переосмыслены достижения восточной и западноевропейских мифопоэтических, фольклорных и литературных традиций, античной философии и богословской литературы. Все это нашло свое отражение в развитии сюжета, композиции, в эстетических принципах создания художественных образов,

вактуальности мотивов и мировоззренческих основах поэмы. Нравственноэтические нормы, лежащие в основе мотивации действий персонажей поэмы, в целом соотносимы с таким характерным для средневековой Европы социальным явлением, как институт рыцарства, хотя феномен грузинского

674

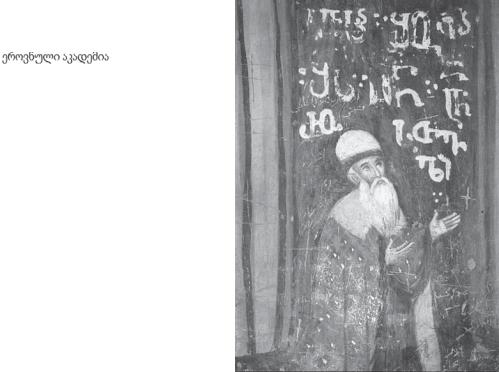

Фреска с изображением Шота Руставели

Крестовый монастырь в Иерусалиме, XII в. © МЦХИПГ

©

рыцарства во многом отличался от западноевропейского. Поэма Руставели – одна из жемчужин сокровищницы мировой культуры. Поэма создана в Грузии, где сходились пути Востока и Запада, где встречались и сосуществовали различные культуры и традиции.

Впериоды многочисленных тяжелых войн с иноземными захватчиками, стремившимися не только завоевать Грузию, но

иниспровергнуть саму ее основу, – православную веру, наряду с церковными песнопениями, национальной музыкой, танцами, песнями и другими формами грузинской духовной культуры,

поэма Руставели и нравственные идеалы ее героев помогали сберечь национальный дух, интеллектуальные возможности нации. В старину в приданое невесте знатного рода давали, как величайшую драгоценность, рукопись поэмы, чтобы будущая мать воспитывала своих детей в героическом духе, на высоких идеалах Руставели, с малых лет внушая им желание творить Добро

инести в мир Любовь.

В30-х годах XIII в. католикос Грузии Арсен Булмаисимисдзе написал песнопения, посвященные нерукотворному образу Всевышнего, святому Шио Мгвимели и святой Нино. Его наследие для потомков сохранила рукопись Тбели Абусерисдзе, который сам был автором гимнографических и агиографических сочинений.

С XVII в. начинается обновление литературных традиций и появляются такие писатели, как царь Теймураз I, царь Арчил, Сулхан-Саба Орбелиани, царь Вахтанг VI, Давид Гурамишвили, Теймураз II, Антон-католикос. Автором одного песнопения является царица Кахети Кетеван Цамебули (Мученица).

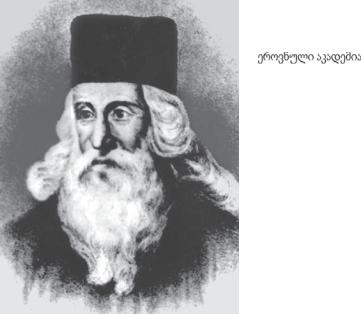

Особо следует выделить творчество С.-С. Орбелиани, создавшего эпохальное сочинение «Мудрость вымысла» – произведение басенного жанра, в котором иносказательно, в форме притч завуалирована горькая правда, которую надо было высказать царскому двору и всему грузинскому обществу. Его перу принадлежат также «Сцавлани» («Поучения»), «Ситквис кона» (словарь, букв. «Букет слов»); он придал литературную форму сборнику рассказов «Калила и Димна», написал дневники путешествия в Европу.

675

С.-С. Орбелиани (1658–1725)

Неизвестный художник, XIX в. © МЦХИПГ

©

После Шота Руставели реформатором грузинской поэзии признан знаменитый поэт Давид Гурамишвили. Его трагическая жизнь явилась залогом сохранения национального духа и утверждения нового в грузинской литературе. «Давитиани» Гурамишвили мировоззренчески является отголоском мотивов Псалтиря, а с художественной точки зрения – успешным продолжением традиций Шота Руставели. С именем Гурамишвили связано проникновение европеизма в грузинскую литературу.

Из деятелей XVII–ХVIII вв. следует назвать Гарсевана Чолокашвили, Иосеба Саакадзе, Мамуку Бараташвили, Бессариона Габашвили (Беси-

ки), Саят-Нова, Георгия Авалишвили, Мариам-Макрина, Григола Додоркели, Бесариона Бараташвили-Орбелишвили, Антона Цагарели-Чкондидели, Тимотэ Габашвили и др.

Вначале XIX в. в странах Западной Европы зародился романтизм, получивший в Грузии своеобразное развитие. Величайшими представителями грузинского романтизма являются Александр Чавчавадзе, Григол Орбелиани, Александр Орбелиани, Вахтанг Орбелиани, Николоз Бараташвили.

Поэтом с трагической судьбой был Николоз Бараташвили (1818–1845), создавший такие шедевры мировой литературы, как «Раздумья у берега Куры», «Сумерки на Мтацминда», «Кабахи», «Одинокая душа», «Злобный дух», «Мерани» и др. По словам И. Чавчавадзе, именно Николоз Бараташвили укоренил в Грузии европеизм, у истоков которого стоял Давид Гурамишвили.

Влитературе и общественной жизни Грузии особое место занимает Илья Чавчавадзе, названный «Отцом Отечества». Его перу принадлежат произведения «Горам Кварели», «Матери-Грузии», «Мое перо», «Почему ты приуныла, милая страна», «Призрак», «Дмитрий Самопожертвователь», «Отшельник», «Человек ли он?!», «Отарова вдова» и др., в которых остро ощущается пульс эпохи и поставлены общечеловеческие проблемы. Не осталось ни одной сферы общественного быта, в отношении которой И. Чавчавадзе не выразил бы своей позиции. Он развернул активную деятельность и в области литературной критики, способствуя тем самым развитию культуры критического мышления в Грузии. Еще юношей И. Чавчавадзе наметил целью всей своей жизни служение на благо родины: бороться за национальные идеалы, за свободу нации, что было им сформулировано как «Отечество, Язык, Вера».

Плечом к плечу с И. Чавчавадзе стоял его соратник и единомышленник Акакий Церетели (1840–1915), называвший себя «простым рабочим отчиз-

676

ны». Автор таких шедевров, как «Рассвет» и «Воспитатель», был окрещен народом «Соловьем Грузии». Простота и мелодичность его лирики неповторимы.

Ссамобытностью горных ущелий знакомит читателя Александр Казбеги (1848–1893), передавший в своих произведениях «Хевисбери Гоча», «Элгуджа», «Наставник», «Отцеубийца», «Элеонора», «Пастушеские воспоминания» традиции своего народа. Неповторимая природа гор и ее обитатели вдохновили на творчество выходца из с. Чаргали Важа-Пшавела (1861–1915), внесшего в грузинскую литературу эпохальную новизну и живую струю благодаря своим произведениям «Алуда Кетелаури», «Гость и хозяин», «Бахтриони», «Отверженный», «Хороший крепостной», «Змееед».

На рубеже XIX–ХX вв. творил Давид Клдиашвили (1862–1931), повести

идрамы которого покорили сцены многих зарубежных стран. Последователем писательской и общественной деятельности И. Чавчавадзе является Михаил Джавахишвили (1880–1937), поставивший в своих рассказах и романах несколько кардинальных проблем: противостояние старого и нового, отношения личности и общества, место человека в обществе.

В первой половине XX в. продолжателями богатых литературных традиций прошлого, доносившими до читателя боль родного народа как свою собственную, были Григол Робакидзе, Шалва Дадиани, Васил Барнов, Лео Киачели, Константинэ Гамсахурдиа, Иосеб Гришашвили, Поликарпэ Какабадзе, Георгий Леонидзе, Тициан Табидзе, Паоло Яшвили, Колау Надирадзе, Валериан Гаприндашвили, Ладо Асатиани, Александр Саджая, Мирза Геловани, Симон Чиковани и др. Совершенно иной оттенок придал грузинской литературе XX в. великий Галактион Табидзе, привнесший в нее неповторимое поэтическое звучание.

В 1960–1980-х годах на писательское поприще вступило поколение, продолжившее курс «неукротимых литераторов»: Анна Каландадзе, Чабуа Амиреджиби, Гурам Рчеулишвили, Нодар Думбадзе, Тамаз и Отар Чиладзе, Мурман Лебанидзе, Резо Инанишвили, Шота Нишнианидзе, Иза Орджоникидзе, Джансуг Чарквиани, Гурам Дочанашвили, Вахтанг Джавахадзе, Эмзар Квитаишвили, Бесик Харанаули, Лиа Стуруа, Джемал Карчхадзе, Вахушти Котетишвили, Нугзар Шатаидзе, Котэ Джандиери, Наира Гелашвили и др. В литературе этого периода сохранены исторический колорит и богатейшие традиции многовековой грузинской литературы. В частности, роман Чабуа Амиреджиби «Дата Туташхиа» считается шедевром современной литературы; художественное отражение новейшей истории предлагает своим романом «Авелум» Отар Чиладзе и др.

С1990-х годов постсоветская грузинская литература развивается в двух направлениях: с одной стороны, создаются образцы традиционного художественного мышления, а с другой – постмодернистские произведения. На литературную арену выходят представители молодого поколения грузинских писателей.

677