ГЛАВА 4

ХОЗЯЙСТВО

ПРАКТИКА ТРАДИЦИОННОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ1

Эмпирические народные знания в области лесопользования берут свое начало в многовековой практике использования природных ресурсов. Лесные ресурсы были востребованы во всех регионах Грузии –

вравнинной, предгорной и горной зонах. В народной практике успешно сочетались эксплуатация и охрана природы. Основой тому служили народный хозяйственный календарь, традиционная экологическая культура, рациональные и иррациональные способы охраны природных объектов.

Расположение лесов в разных зонах определяет локальные черты их использования, формы ведения хозяйства, плотность населения, типы хозяйства и взаимосвязь между ними. В соответствии с разнообразными природными ландшафтными условиями в каждом ущелье формируется тип как равнинного, так и горного хозяйства: в равнинной полосе – полеводство и виноградарство; в переходной полосе – в лесах: охота, бортничество, заготовка лесоматериалов, древесного угля, дров, собирательство; в горной полосе: охота, бортничество, лесное садоводство. В отдельных регионах специфика лесов (дубовых и буковых) способствовала развитию разных отраслей животноводства (свиноводства), развитию кустарных промыслов (например,

вравнинных регионах Арагвского ущелья: заготовка древесного угля и дров). Природно-экономические и хозяйственные условия определяли и различные формы поселений.

Впроцессе лесопользования население узнавало о свойствах разных растений. Этнографический материал подтверждает, что эмпирические знания о строении деревьев, наблюдения над ростом и развитием растений стали основой народного лесопользования. Особенности природной среды обуславливали хозяйственные достоинства леса. При заготовке лесоматериалов учитывались вид, возраст, прочность древесины; при оценке же хозяйственной значимости – месторасположение и почва. Население имело конкретные знания о почвах, определялись их хозяйственные качества. В горных районах Восточной Грузии распространено мелколесье, откуда вывозили дрова, колья, хворост. Особое отношение было к галерейным лесным массивам вдоль речных берегов. Состав таких лесов был неоднородным: вдоль берега росли

1 © Т. Цагарейшвили

201

осина и ива, дальше – дуб и береза. Галерейные леса имели большое значение не только для сельского хозяйства, но и с точки зрения охраны леса.

Народ выработал рациональные методы использования леса, играющие большую роль в его защите. Несмотря на то, что в горных районах лес был одним из основных сырьевых источников, народ не допускал его беспорядочной вырубки. Лежащие недалеко от селений леса использовали в основном для хозяйственных нужд.

Трудоемкие процессы заготовки лесоматериалов распределялись посезонно в течение года: назначение деревьев на рубку – шемокверва; известное под названием марджи/дагари – отметина; заготовка лесоматериалов для разных нужд: на дрова, на стройматериалы, для выжигания извести и угля; уборка и сушка срубленных деревьев; перевозка волоком, на санях, на арбе; сплав по рекам, сортировка лесоматериала в жилом помещении по назначению. Особых знаний и наблюдательности требовал подбор лесоматериала, при этом учитывали толщину дерева, его высоту, ветвистость и т.п.; большое значение придавали и расположению деревьев. Правила рубки, исходя из практики, учитывали время года, фазы луны, дни, числа, почву, породу дерева. Согласно общепринятым нормам, запрещалась рубка деревьев по обочинам дорог, вблизи сел, в редком лесу, на песчаной почве, так как на такой почве деревья растут медленно. Рубка леса считалась наиболее трудоемким процессом. Существовало два способа рубки: «подбором» и подряд. «Подбором», т.е. выбирая отдельные деревья, рубило местное население, подряд – угольщики. Тонкие деревья срубали топором, толстые – пилой. Зафиксированы два способа рубки: прямой и боковой. В зависимости от того, в какую сторону хотели повалить дерево, выбирали один из этих способов. Рубить дерево разрешалось на высоте трех пядей от корня, чтобы от пня могли пойти побеги. Поваленное дерево обрабатывали на месте следующими способами: гасхепва (очистка от ветвей), галопрва (снятие коры), даморва (превращение в бревно). Расчет лесоматериала для семейных нужд делался с учетом его практического использования леса. Зная, сколько саней дров потребуется на зиму, деревья на порубку намечали заранее. Зафиксированы несколько видов трудовой взаимопомощи (дадзахили, нацвалгарда, улами, мушани), которые осуществлялись обычно в пределах одного селения.

Одной из древнейших форм земледелия является подсечная система. Она распространена как в горных, так и равнинных регионах Грузии и связана с вырубкой леса для пахотных и сенокосных участков. В горной и предгорной полосе засвидетельствованы: подсека с применением огня и чистка кустарников и выкорчевывание. Народное эмпирическое знание хранит практические навыки «подсеки леса» и ее применение в хозяйственных целях. Подсека леса среди местного населения опиралась на определенные знания экологической среды и учитывала экономические интересы. При этом в традиционном подсечном хозяйстве наряду с расширением пахотных участков заботились и о сохранении лесов. Во время подсеки оставляли лесную полосу примерно в 1 га с обеих сторон участка и только после этого вырубали очередной участок. Однако массовые миграционные процессы уничтожили природоохранное рациональное зерно подсечного хозяйства. В начале XX в. миграции населения из горных районов вызвали расширение подсечного хозяйства. С ростом численности населения не удавалось сохранять лесозащитные полосы. Пересе-

202

Угольщик-гуриец. Начало ХХ в.

© РЭМ. № 11749-5

ленцы, не принимая во внимание местные экологические условия, в массовом порядке вырубали лес, что привело к уничтожению лесных массивов.

Лесное хозяйство, помимо традиционных отраслей сезонного характера (собирательство, бортничество, охота), было связано и с круглогодичными работами: заготовка древесного угля, рубка и перевозка лесоматериала. Сезонный характер носили также добыча съедобных трав, подсека и выпас скота. Знание особенностей почвы, микроклимата и флоры дало возможность грузинскому крестьянину создать особую культуру лесопользования, заложить основы народной селекции, что и сделало лес необходимым для других отраслей хозяйства природным ресурсом. Эмпирические спо-

собы использования диких фруктов и трав и развитие собирательства, в основном, определяли природно-экологические условия, приспосабливание общества к природе, которое не только наблюдало за дикорастущими растениями, а выявляло их полезные свойства и вырабатывало формы их использования.

Вдомашнем хозяйстве находили широкое употребление лесные фрукты

иразного вида растительность (в сыром и вареном виде). Были известны сроки сезонного сбора плодов, ягод и трав, созданы необходимые орудия

иутварь. Корни растений выкапывали архаичным орудием – простой остроконечной палкой. В собирательстве Западной Грузии (Имерети) зафиксировано приспособление под названием барулаб, имеющее аналоги гам в Сванети, какучи в Картли, ланери в Аджарии; существование этих орудий указывает на древность этого занятия. Зафиксированы и виды трудовой деятельности, связанные с собирательством: сбор лечебных, красильных и кормовых растений происходил единолично, лесных фруктов – коллективно и имел сезонный характер: весной и летом собирали съедобные травы; осенью – лечебные и красильные растения (листья, ветви, кора), лесные фрукты.

Лесное садоводство было известно в разных уголках Грузии. Оно основывалось на умении привить молодому дикому растению ветку «одомашненного» дерева того же вида, а затем «приватизировать» это место (это могли

203

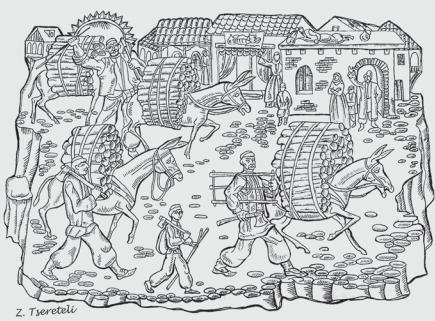

З. Церетели. Продажа дров

© РАХ. Архив З. Церетели

делать человек, семья или село). Зафиксированы также пересадки из горного

вравнинные регионы крыжовника, малины, смородины и т.д.

Воснову «окультуривания» растений было положено практическое соображение – человек отбирал полезные для него дикие фруктовые деревья. Следующий этап предусматривал пересадку лесных растений и садоводства. Позже обращают внимание на наружный вид растения и его подбор по этому по такому признаку. С этого момента зарождается традиция разведения декоративных садов. Дикая растительность представляла собой тот огромный фонд, который заложил основу окультуривания растительности: вначале выявление полезных свойств растений, затем уход за растением в лесу, «присвоение», пересадка и культивация. В процессе многовекового общения с природой земледелец выработал основанное на базе эмпирических знаний особенностей географической среды разумное отношение к природе, что создавало основу для развития различных видов производственно-хозяйствен- ной деятельности.

Так, наблюдения жителей Самцхе над растительностью их локального ареала выявили хозяйственное значение шелковицы (тута, тутовое дерева). Тутоводство считалось в Самцхе одним из основных направлений плодоводства и занимало значительное место в хозяйстве. Этнографический материал выявил разнообразные навыки в области селекционных работ, ухода и использования плодов туты. Для прививания брали саженец лесной шелковицы – бакило, который осенью сажали на приусадебном участке, а весной прививали. Население считает, что саженец шелковицы трудно вырастить,

204

поэтому для него выбирали подходящее, менее влажное место. Существовало два вида прививки: глазком – весной и черенкованием – осенью. В обоих случаях обращали внимание на твердость коры.

С точки зрения урожайности различали несколько сортов шелковицы: «черную», «рябую», хартуту. Цикл ухода включал окапывание, удобрение, орошение, обрезку ветвей. Сюда же относят цикл съема плодов (тутоба) и связанные с ним обычаи. Населению были известны все пищевые и лечебные свойства туты: плоды шли на сок (шира), пастилу и чурчхелы (куму), водку, бекмес и др.; кора, листья, бекмес употреблялись в народной медицине. Плоды шелковицы были предметом купли-продажи. Несмотря на то, что древесина шелковицы высоко ценится, в Самцхе его в качестве стройматериала и топлива почти не используют. Это объясняется тем, что народ считает туту своей кормилицей.

Использование горных лесов требовало особо бережного подхода, соответствующих экологическим нормам способов рубки и перевозки деревьев, охраны молодых насаждений. При лесопользовании сохраняли леса в местах возможного схода селей и лавин, не вырубали подсечные полосы, террасировали склоны и сажали там деревья, не строили селения на месте галерейных лесов, во время подсеки не рубили деревья на редколесье, у обочин дорог и т.д. Население горных регионов выработало практические навыки борьбы со стихийными бедствиями: в частности, против лавин и паводков устраивали заграждения из плетня или бревен, сооружали дамбы.

Культ священных лесов и деревьев также помогал охранять лесные массивы от вырубки. В разных регионах священными считались разные породы деревьев. У некоторых из них общегрузинский характер и они распространены по всей стране, некоторые же локального характера и встречаются в отдельных регионах. Следует отметить, что у сванов на праздниках «Лимурквамали» и «Албараграл» фигурирует березовое или еловое сакральное дерево анг, название которого идентично египетскому анкк и рассматривается в генетической связи с «древом жизни». Священными и неприкосновенными были леса вокруг святилищ: здесь запрещалось рубить деревья, пасти скот, собирать плоды и ягоды. По народным представлениям нарушившего эти запреты ожидала Божья кара. Сохранившиеся в священных лесах огромные дубовые или же буковые деревья напоминают, какими были в давние времена лесные массивы на этой территории.

Природа воспринималась народом как что-то родное, с чем устанавливалась определенная эмоциональная связь. Экологическое воспитание начиналось с малых лет, дети постоянно слышали: «Грех весной рубить лес», «Нельзя разрушать птичье гнездо», «Обходи устье реки» и др., в которых содержится эмпирический опыт народа, его стремление сберечь окружающую среду.

Народная культура лесопользования позволяла рационально относиться к природным ресурсам, не нанося вреда окружающей среде, а также способствовала возникновению первичных очагов окультуривания растений.

205