ТРАНСПОРТ8

ГУЖЕВОЙ ТРАНСПОРТ

Народные гужевые транспортные средства, в которые запрягался тягловый рабочий скот, делятся на три основные группы: бесколесные, колесные и смешанные. К группе бесколесного гужевого транспорта относится тот, который тягловый скот передвигает волоком, а их полозья скользят по снегу или по земле. В эту группу входят: салазки (нало, сатари/сатрили, лашкини/пчхиле) и разновидности санных конструкций: сани (мархили/мархиле, лекмархила, турши, тавкави, цалугелаи хизеки, лачкими) и санки (цига). К колесному гужевому транспорту относятся такие конструкции, которые тягловый скот тянет за собой, а транспортное средство движется на колесах. В эту группу входят: грузинская двухколесная арба (уреми) двух подвидов: малая арба (с короткими спицами), равнинная арба (сабаро уреми) и арба для снопов (садзне уреми), в Джавахети – арба для скирд (бджис уреми), арба с одним ярмом (цалугела уреми, гердзкала). В смешанную группу входят те средства гужевого транспорта, конструкции которых одновременно совмещают принципы тяги и волока. Это ачача уреми /чочиала уреми и болотриа (уреми, сели, туши, ксели).

Основным видом бесколесного гужевого транспорта являются сани (мархили). Они распространены на южных склонах Главного Кавказского хребта, на северо-востоке Аджарии и в горах Самцхе-Триалети (на северных склонах Малого Кавказского хребта). В горах сани использовались круглогодично, а в предгорьях летом преобладали смешанные средства гужевого транспорта – ограниченно, на равнине сани использовались при высоком снежном покрове. В Западной Грузии (Имерети, Рача) сани назывались тавкави, а под наименованием мархили известен вид прицепа, на котором имелись «когти» (прчхилеби) для торможения на склонах.

Самый распространенный вид гужевого транспорта – двухколесная арба (уреми). У нее есть аналоги и в других регионах Кавказа, и в научной литературе ее часто именуют кавказской арбой. В Восточной Грузии существуют два ее подвида – малая арба (с короткими спицами), равнинная арба (сабаро уреми) и арба для снопов (садзне уреми). В Южной Грузии последнюю называют арбой для скирд (бджис уреми), а в Западной Грузии она известна под названиями грузинской арбы (картули уреми) и арбы с оглоблями (хелна уреми).

Конструкция арбы основана на принципе сборки деревянных деталей. Составные части арбы полностью вытачивали из древесины, без применения железных гвоздей или других деталей. С этой целью в детали из сырой древесины вставлялись детали, изготовленные из сухой древесины. Сырая древесина высыхала, сжималась, и вставленная сухая деталь прочно закреплялась. Деревянные колеса в среднем эксплуатировались 10 лет, с началом использования железных колесных ободов – срок их эксплуатации вырос.

Один из видов гужевого транспорта для равнинной зоны – малая, равнинная арба – гердзкала. В основном она была распространена в Восточной

8 © М. Кантария

186

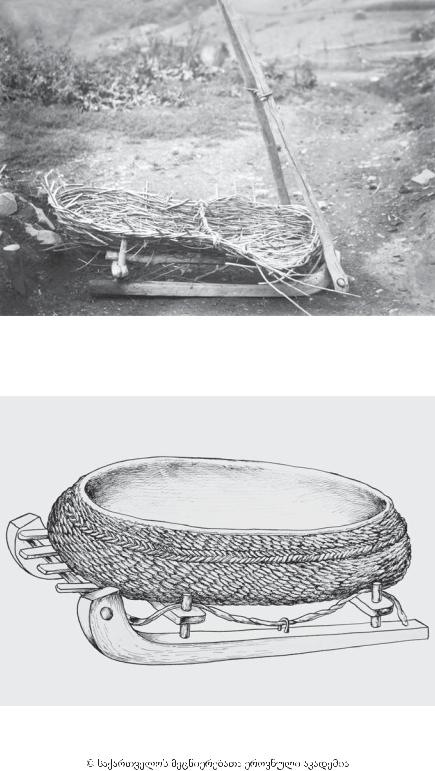

Сани-волокуши

Душетский район, с. Бучукурты, начало ХХ в. Экспедиция Е.М. Шиллинга. 1938 г.

© МАЭ РАН. № И 1789-89

Сани для перевозки зерна

Картли, XIХ в.

© НМГ. ЭФ 22-80-40

187

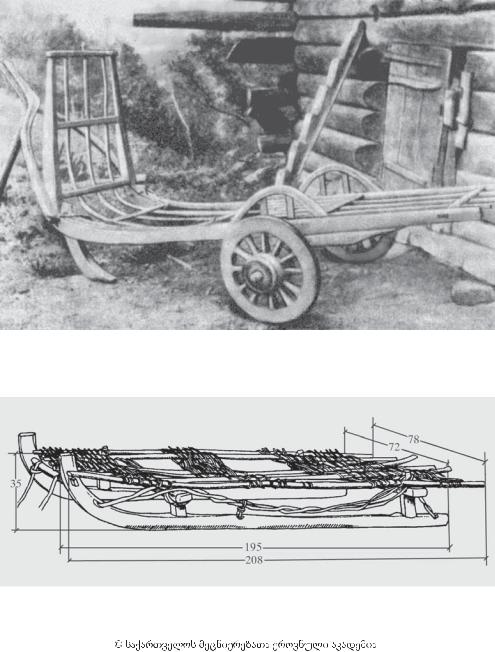

Сели – вид саней. Начало ХХ в.

Народы Кавказа, 1962. Т. 2

Сани

Сванети, ХХ в. © ФЗЭНГ

Грузии и использовалась для транспортировки бревен. Конструкция ее состояла из собранных в треугольник оглобель («пазухи»), свободно прикрепленных к паре колес на оси. Для удобной укладки бревен прислонь (копо), установленная на конструкции арбы, была в середине слегка вогнута.

На селе не у всех имелась собственная арба, поэтому при необходимости односельчанам ее одалживали – «на близкое расстояние, в лес, на мельницу».

188

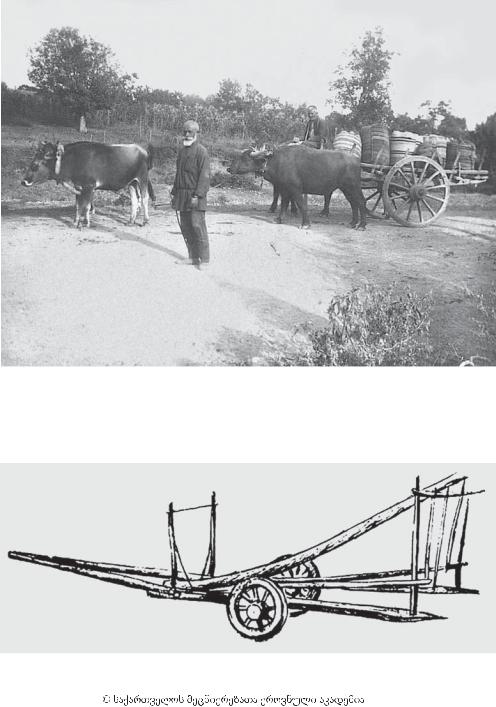

Арба

Кахети, Телавский район, начало ХХ в. Фото А.Г. Данилина, 1926 г.

© МАЭ РАН. № И 2064-15

Болотриа – тип смешанного транспорта. Начало ХХ в.

© ФЗЭНГ

189

Использование чужой арбы на большие расстояния происходило за плату. Со временем извозный промысел стал особой сферой деятельности. 10–12 арб вместе выезжали в дальнюю дорогу. Опытного извозчика и хорошего масте- ра-ремонтника избирали главой (аглибаш), и он руководил обозом, договаривался о плате, об отдыхе в пути; разрабатывал режим питания, обеспечивал ремонт транспортных средств и т.д.

Характерным видом смешанного гужевого транспорта предгорья Восточной Грузии было транспортное средство, объединяющее элементы арбы и саней – болотриа. Колесное движение маленьких передних колес сочетается в ней со скольжением задней части транспортного средства. При изготовлении этого прицепа тщательно подбирали древесину, опаливали огнем, смазывали навозом. Болотриа использовали для транспортировки сжатой пшеницы и сена, а в летнее время – как сезонный гужевой транспорт.

Ачача уреми, чочиэла (чочиала) уреми наиболее известна под наименованием имеретинской арбы (имерули уреми). Это транспорт смешанного типа. Ареалом ее распространения являются горные регионы Западной Грузии (Верхняя и Средняя Имерети, Рача-Лечхуми, горная Мегрелия). К смешанным средствам гужевого транспорта относится сели, где также использован принцип колесного движения и скольжения. По конструкции сели близок к ачача уреми, к имеретинской арбе, так как и в этом случае используется принцип переднего скольжения и заднего колесного движения. Ареал распространения сели – западная часть Южной Грузии. В Аджарии термин сели используется как для обозначения колесного, так и бесколесного транспорта, саней.

Туши или чурис уреми – приспособление для перевозки больших, закапываемых в землю глиняных сосудов для вина. Это транспортное средство смешанного типа и по конструкции приближается к ачача уреми; встречается в Имерети. Это невысокая арба, на четырехугольном деревянном каркасе которой высечена косая выемка, в форме трапеции. Благодаря такой форме в нее удобно устанавливается большой глиняный сосуд. Повозка имеет ось, на которую вместо колес надеты два деревянных катальных цилиндра. У туши, как и у ачача уреми, есть «когти» (прчхилеби) для притормаживания на крутых дорогах, головки которых с помощью переходного крепежа соединяются с ярмом.

Ксели – распространенная в Рача повозка для транспортировки больших глиняных винных кувшинов (квеври). Она представляет собой четырехугольную раму и передвигается с помощью деревянных катальных цилиндров. В Раче термином ксели называют также сани (мархили).

Примерно с конца XVIII в. в Грузию через Россию проникают транспортные средства зарубежного (российского и иного) происхождения (повозка, фургон, тачка, дроги). В эти транспортные средства изначально запрягались лошади, а позднее и волы. В условиях городской торговли в тачки начали запрягать и ослов, что вызвало уменьшение размера транспортного средства.

Во второй половине XIX в. с развитием промышленности некоторые виды местного транспорта стали широко использоваться для перевозки марганцевой руды (Чиатура) и угля (Ткибули), при железнодорожном строительстве, доставке грузов в морские порты Причерноморья и т.д.

190

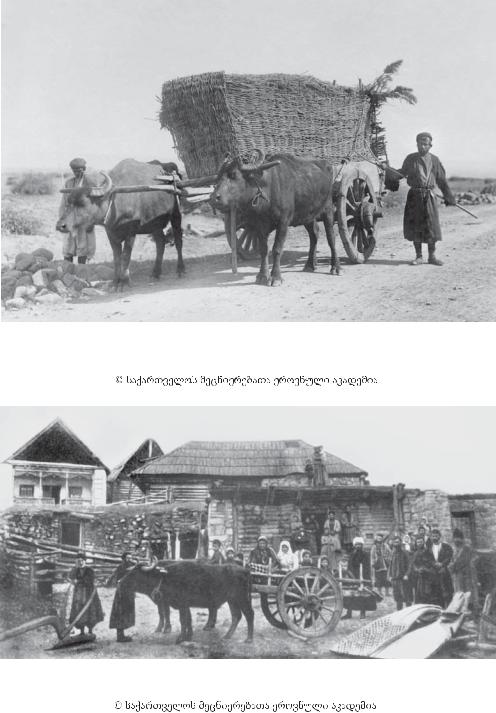

Арба для перевозки винограда и самана

Кахети, начало ХХ в.

© НМГ. Ермаковская коллекция, 7641

Картина сельского быта. Начало ХХ в.

© ФЗЭНГ

191

С этого времени страна более активно включилась в торговые отношения. Потребность в транспортных средствах возросла. Появилась необходимость обеспечения активной транспортной связи с торговыми центрами (рынками) и портами. Прокладка железной дороги еще более увеличила значение традиционных дорог. Возросли объем транспортировки грузов по железной дороге и пассажирские перевозки. В 1872 г. проложили железную дорогу Поти – Тбилиси, в 1883 г. – Самтредия – Батуми. Для Южной Грузии огромное значение приобрела дорога, проложенная в 1890 г. из Батуми в Ахалцихе, через Хуло и перевал Годердзи. Она сыграла важную роль в деле экономического и культурного подъема верхней Аджарии.

ТЯГЛОВЫЙ СКОТ

В качестве тягловой силы использовались волы, реже буйволы. Эту же функцию выполняли лошади и ослы. Вола запрягали во все виды повозок, так как он отличался выносливостью и легко адаптировался и к горным, и к равнинным условиям. На Кавказе лошади предназначались как для верховой езды, так и для транспортировки грузов. Поскольку лошадей использовали в военном деле, они считались престижными животными. С XIX в. лошадей начали запрягать и во ввезенные из России повозки.

Буйволов как тягловую силу использовали в равнинных регионах. Их запрягали в двухколесную арбу болотриа. Буйволов чаще всего запрягали в паре с волами и использовали для перевозки особо тяжелых грузов.

Грузины издревле занимались гибридизацией домашних животных, разводили лошаков, мулов и использовали их не только как вьючный скот, но и занимались их экспортом. Много мулов сохранилось и в XX в. Известно, что водовозы (метулухче) в Тбилиси возили воду в бочках, навьюченных на мулов (Давитадзе М., 1983. С. 23).

Ослы в качестве вьючного животного широко использовались в Восточной Грузии, а также в горных местностях, в основном для передвижения по тропам; на тбилисских рынках ослов нагружали разным товаром. А. Лайст писал: «Зелень, фрукты привозят на двухколесных арбах или в больших плетенных корзинах (годори), навьюченных на ослов…», «на ослах привозят в Тбилиси сено, уголь, воду и дрова, так что улицы и площади до полудня перегружены ослами» (Лайст, 1963. С. 213). Ослы, как и любой другой скот, подлежали налогообложению. Любой скот в городе, как правило, был зарегистрирован.

Археологический материал подтверждает, что в древности транспортные средства, кроме основной хозяйственной функции, имели и культовое назначение. В качестве примера можно привести триалетскую двухколесную колесницу (II тыс. до н.э.), которая находит аналог с деревянной колесницей из некрополя Ура (Куфтин, 1941. С. 95). Важны также археологические находки изображений и моделей транспортных средств из Ахталы (Мусхелишвили Л., 1932) и найденная бронзовая подвеска с двухколесной осью и выступающими из нее бычьими рогами из Сачхере. Изображения гужевых средств на керамической посуде найдены и на раскопках в Тбилиси и Самтавро.

192

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ

Причерноморское расположении Грузии и наличие удобных стоянок для судов, судоходных рек способствовали развитию водного транспорта, торговли и т.д. Главная река Западной Грузии Риони и ее притоки использовали в целях судоходства, особенно до строительства железнодорожного пути Поти – Тбилиси. Удобными для судоходства были и реки Хоби и Супса, о чем упоминается еще в античных источниках. Местные жители для ведения торговли, рыбной ловли, перевозки грузов и людей использовали плоскодонную лодку ниши. Река Ингури была одной из основных магистралей, по которой сплавляли с гор древесину, что способствовало развитию в регионах, расположенных вдоль реки и близ нее (Сванети, Лечхуми, Рача, Мегрелия), такой отрасли хозяйства, как сбор и транспортировка плотов, которая сохранялась в быту до недавнего времени. В Восточной Грузии судоходными были реки Кура и Алазани. Страны, находящиеся восточнее Каспийского моря, связывались с бассейном Черного моря по Куре. Алазани в основном использовалась для внутреннего судоходства; Риони соединяла города Западной Грузии с побережьем Черного моря. Судоходство по Риони описывает и царевич Вахушти (Багратиони Вахушти, 1973. С. 747).

Среди плавательных средств особое место занимают лодки. В Западной Грузии было много лесоматериалов, сотового воска, смолы, конопли, льна для парусов, что способствовало развитию судостроения. Показателем высокого уровня судостроения и судоходства является наличие в Грузии XI–XII вв. специальных училищ (Чичинадзе З., 1926. С. 144–149).

«Однодеревка», долбленка, челнок – лодка из ствола дерева (цалпа нави). В Грузии были известны два вида лодок. Это – сколоченные (дачедили нави) и несколоченные лодки (даучедави нави). Более древними были несколоченные, выдолбленные из цельного дерева. Особо не отличаясь по форме, они различались размерами и имели разные наименования: цалпа, варцли, ниши, гора.

Древесину для изготовления лодок срубали в полнолуние. Для этих целей предпочитали каштан, дуб, ясень, вязь, тис (негной, красное дерево), лучшим считался каштан, «царь деревьев». Высушенные стволы распиливали и начинали «выемку сердцевины», выдалбливание. Существовало два способа «выемки сердцевины»: с помощью топора или огня. Последнее требовало особой бдительности. Такие лодки называли варцла-нави, их использовали с древнейших времен до XIX в. Лодка ниши была такого же размера, как и варцла-нави. Они были предназначены в основном для плавания по рекам (Берадзе, 1981. С. 61).

Экипаж ниши состоял из 8–10 человек, один из них был рулевым и сидел на корме, другой – на носу лодки с шестом (чолокини) в руках, а остальные – на веслах. Лодка имела треугольный парус, но он использовался довольно редко. Основным движущим средством были весла, размеры и число которых определялись размером лодки (Куталейшвили, 1998. С. 55).

При транспортировке большого объема груза к одной лодке привязывали другую и тащили их волоком. У лодок обычно были деревянные якоря с железными обкладками. Имелись и каменные якоря, которые служили дольше, так как не «выедались» водой. Для навигации по рекам и каналам пользовались сравнительно короткими, но более широкобортными лодками. Речные лодки (ниши) плавали без парусов, но при каботажном плавании к лодкам

193

крепили мачты с парусами. Лодок-«однодеревок» в селениях было довольно много. Ими управляли как мужчины, так и женщины и дети.

В1858 г. по реке Риони начали курсировать пароходы. После прокладки железной дороги Поти–Тбилиси регулярное судоходство по Риони значительно сократилась, хотя транспортировка грузов и пассажиров речными плавательными средствами продолжалась.

Вречном судоходстве широко распространены были различные виды сколоченных лодок. На носу лодки размещалась скамейка, а на корме площадка бакани – чатали для гребцов, на которой имелись уключины весел. На носу лодки крепились два весла. Руля на корме не было. Экипаж состоял из четырех человек. Старший на лодке был рулевым, остальные – гребцами. Водоизмещение лодок, плававших по р. Чорохи, не превышало 150–200 пудов,

на них можно было перевозить до 10 человек. Такие лодки использовались

идля каботажного плавания. Чорохские лодки сравнивают с венецианскими гондолами. Судостроение и мореплавание в быту лазов были наиболее развитыми сферами хозяйства. В прибрежном Сарпи имелись судостроительные мастерские. Лодки лазских судостроителей из городов Сурмене и Ризе (совр. Турция) пользовались большим успехом на мировом рынке (Давитадзе М., 1983. С. 16).

Плот (паром) на бурдюках, кожаных мешках (на винных мехах) – навтики состоит из четырехугольной рамы с деревянным настилом (пицарнаги, кда// чишкари, зецари, дандали), под которым крепились четыре надутых кожаных бурдюка (два крепили под носом плота и два под кормой), преимущественно из бычьих шкур. Бурдюки из шкур буйволов изготовляли только профессиональные кожевники. Хорошо изготовленные бурдюки служили примерно два года. Деревянный настил делали широким, чтобы вода свободно протекала между бурдюками. Для управления плотом использовали два весла и руль. Плот двигался по течению реки.

Плоты (навтики) использовали на реках Восточной Грузии. Этот вид транспорта эффективно использовался в рыболовном хозяйстве. На владельцев таких плотов (кормчих) был большой спрос, нередко их арендовали, что зафиксировано в грузинских документах права феодальной эпохи. Плоты использовали для переправы с одного берега реки на другой, при спасении утопающих и в других экстремальных случаях. Плот был маневренным и хорошо перемещался по воде. Эффективному использованию такого плота способствовало и то, что по прибытии на место назначения он легко разбирался

иобратно его перевозили по суше. Были также плоты (тиви) из связанных бревен, которые считаются одним из древнейших транспортных средств.

Грузия издревле выделялась наличием большого количества лесов, пригодных для судостроенения, а также множеством полноводных рек. Срубленный лесоматериал удовлетворял местные потребности в древесине и использовался для экспорта. С течением времени экспорт древесины становился масштабнее, в связи с этим сплав плотов из бревен становился более доходным делом.

Срубали бревна для плота с учетом времен года и фаз луны. Срубленное дерево обрабатывали должным образом и на месте сушили – придавали «легкость». Бревна из леса перетаскивали волоком к пристани (сативе) и связывали бревна в плот. Один плот состоял в среднем из 15 бревен. Из Боржоми плоты сплавляли не только до Тбилиси, но и до Гянджи и Баку, причем сплавляли в таких количествах, что составляли конкуренцию лесоматериалу, при-

194