Стол для цители батонеби

Рис. Н.П. Браилашвили (1899–1991), 1950-е годы © ФЗЭНГ. Рис. 246–247

ному использованию как природных средств, так и религиозно-магических обрядов и ритуалов. Традиционная медицина в разных районах Грузии имеет определенные особенности, обусловленные природно-климатическими условиями, разными формами традиционного быта, специфичностью систем обрядов и верований и т.п. Являясь органической частью общегрузинской медицинской культуры, традиционная медицина совместно с официальными лечебными учреждениями отчасти и сегодня служит охране здоровья населения. Ее популярности способствуют разные факторы, а жизнеспособность объясняется прежде всего рациональностью и эффективностью многих ее лечебных практик.

ТРАДИЦИИ НАРОДНОЙ ГИГИЕНЫ9

Народная гигиена – это комплекс санитарных правил, действующих во всех сферах семейного быта, в том числе нормы личной гигиены.

Письменные источники античной эпохи донесли до нас сведения о прекрасных садах Медеи и ее лечебно-косметической лаборатории (Шенгелия, 1980. С. 25; 1983. С. 13). Высокий уровень культуры гигиены грузинского народа подтверждают обнаруженные археологами бани античного периода

9 © К. Сихарулидзе

663

(Дзалиса, Армазисхеви, Мзорети, Урбниси и др.), которые строились по указаниям царей. Бани имели и гигиеническо-профилактическое, и лечебное назначение; здесь врачевали минеральными водами и грязевыми ваннами (Джавахишвили, 1946. С. 15). Примечательно, что в поэме «Витязь в тигровой шкуре» (XII в.) упомянута «баня с розовой водой». В последующие эпохи осваивались новые целебные источники – Цхалтубо, Ахтала, серные бани в Тбилиси, а также всемирно известные минеральные воды: Боржоми, Саирме, Набеглави, Уцера, Ликани и др.

Археологами в большом количестве обнаружен банный инвентарь (I–IV вв.), образцы косметических инструментов и посуды (II в.), в частности, санелсацхебле (сосуд для хранения ароматических масел и косметики), перумарили (питательная и тональная крем-паста), различные приспособления по уходу за кожей лица и тела, флаконы, бутылочки, перламутровая раковина, илари (набор из трех нанизанных на цепочку предметов – пинцет, ухочистка

изубочистка), чопи (палочка для нанесения грима), мердинис сацери (ситечко из тонкого шелка) и др. (Читая, 1980а. C. 42; Сонгулашвили И., 1933. С. 150; Апакидзе и др., 1955. С. 75–66; Бохочадзе, 1981. С. 22).

«Распорядок царского двора» (XIV в.) содержит упоминание посуды для мытья (ковши, таз), а также инвентаря для уборки помещения (в частности веника) (Такайшвили, 1920. С. 10–13). Заслуживает внимания термин цацхви (груз. веник), обозначающий придворную должность – буквально глава челяди, занимавшейся уборкой царских покоев и дворцовой территории. В каждой семье было несколько веников: для подметания дома (бостнис), двора (пичхис), марани и коровника, хлева (марнис, бослис). Примечательно, что в «Распорядке царского двора» (XIV в.), среди даров упоминается «веник гареджийский, а также кожаный веник для чистки ковров» (Такайшвили, 1920. С. 102).

Заслуживает внимания существовавшее в Грузии правило карантина. Так, в г. Уплисцихе (IV в. до н.э.) гостя сперва помещали на определенный срок в специальное помещение для прохождения карантина, и только после этого впускали в город. Кроме того, желающие войти в город были обязаны оставлять лошадей и обоз за пределами города, дабы не занести какое-либо заболевание (Саникидзе, 1987. С. 10). Еще в V в. грузины в Палестине построили гостиницу, где были выделены помещения для мытья ног и для трапезной (Марр, 1896. С. 14–15).

ВСамегрело существовало правило кучхи обонис (обмывание ног): прежде чем войти в город, каждый был обязан вымыть ноги в реке, чтобы войти в город чистым. По указанию царя Давида Строителя была построена лечебница, отличавшаяся тщательным соблюдением гигиенических правил. За их выполнением следил сам царь (Джавахишвили И., 1946. С. 65). Также историк Давида упоминает чурчели сабанели (посуда для купания) (Месхиа, 1981. С. 65).

Вбыту существовал строго установленный режим гигиены тела: ежедневный, еженедельный, праздничный. В старину у большинства сельских жителей во дворе воды не было. Для соблюдения процедур личной гигиены

идругих семейных нужд использовали колодезную, родниковую, дождевую

иречную воду.

Вфольклоре сохранилось народное поверье об особой пользе для ухода за волосами дождевой воды, собранной в день 7 мая. Считалось, что

664

такая вода способствует густоте, красоте и росту волос. В этот день в Грузии устраивались празднества в честь св. Елиа (божества грома, молнии и дождя) (Сахокия, 1987. С. 10).

Вбольшинстве уголков Грузии основным средством обеспечения семьи водой были источники цкаро. Часто их называли по фамилии обустроившего источник: напр., Орбелианис цкаро, Чолокашвилис цкаро и др. Некоторые из них функционируют и сегодня. Известны факты, когда в селах имелись также лечебные источники; например, Муни в Кахети, Нуниси в Имерети, Царицы Тамары (Целительницы) в Пшави, родники, «придающие красоту» и др. Заслуживает внимания латме – каменный бассейн, устраиваемый около источника, поделенный на три части: для питья, для стирки и для водопоя скотины. Во многих селениях для повседневных нужд (купанье, стирка) использовали речную воду. Рано утром, до выгона скота на водопой, брали воду для питья, очищая ее углем. По народным представлениям, уголь не только очищал воду, но и изгонял из нее злых духов. Народ внимательно следил за соблюдением чистоты возле источников и рек: запрещалось бросать в воду мусор и нечистоты.

Вобласти семейной гигиены главное место занимала стирка. Как стиральное средство использовали специальную глину, которую употребляли также для мытья волос – тавсабани мица (моющая земля) и нацарцмендили (настоенная на золе вода). Со стиркой был связан ряд запретов: нельзя было стирать и развешивать белье в праздничные и постные дни, ночью и т.д.

Вбедных семьях для мытья тела пользовались гоби – большим деревянным корытом; в зажиточных семьях имелась различная посуда (для купания взрослых, для купания детей, для стирки). Одним из ранних источников, где упомянута емкость для купания, является письменный памятник XIII в. «Цигни саакимои» (Книга медицинская): «Гоби, емкость наподобие бадьи»; «В бане можно сесть в гоби по пояс» (Книга медицинская, 1936). В зажиточных семьях в качестве емкости для купания использовали и медный таз.

При соблюдении гигиенических процедур обращали внимание на дни недели. Как считалось, каждый день недели оказывал определенное влияние на здоровье и судьбу человека. Все члены семьи без исключения мыли тело и голову раз в неделю, в основном в субботу (чтобы встретить воскресенье «очищенными»). Согласно народным представлениям избегали купаться и подстригать ногти в понедельник, так как это предвещало какое-нибудь несчастье.

Особое внимание уделялось гигиене ног; после тяжелого физического труда теплая вода помогала снять с натруженных ног усталость. Молодые женщины удаляли волосы на ногах пламенем свечи или тлеющей лучиной. Для смягчения трещин и огрубевшей кожи использовали мази, приготовленные на основе жира свиньи, овцы, коровы, козы, а также зетсантела (мазь из пчелиного воска и оливкового масла); в качестве средства против обморожения использовали траву цераква (овсяница) (Давитиани, 1942. С. 10; Сихарулидзе, 1990. С. 20). Широко использовали пемзу для отскабливания натоптышей на стопе (Шатберашвили, 1975. С. 382). Пемза упоминается даже в списках приданого (Гришашвили, 1986. С. 55; Иашвили, 1974. С. 37– 126, 223).

Усы, бороду и лицо мужчины мыли трижды в день – утром, после обеда

ивечером перед сном. Усы закручивали влажной рукой, придавая им опре-

665

деленную форму. Бороду расчесывали гребешком. В канун праздника уважающий себя мужчина накладывал на концы усов специальную повязку – улвашкри (длинный кусок ткани). Мода на густые, длинные, заложенные за уши усы бытовала среди представителей высших слоев общества: их называли улвашбатони (господин-усы) (Церетели, 1989. С. 410). Сбрить усы, которые являлись символом совести, достоинства и чести мужчины, считалось большим позором. Известен обычай класть покойнику в гроб сбритые усы. Мужчина старше 50 лет свою значимость подчеркивал удлиненной бородой; форма прически и бороды указывала на ремесло, социальный статус мужчины. Рабочий человек волосы и бороду стриг коротко, пастух носил длинные волосы и бороду, пахарь – короткие волосы и бороду; богач, который внимательно следил за своей внешностью, носил длинную бороду.

Бедные слои населения, крестьяне, стриглись дома при помощи дукарди (большие ножницы). В быту прочно укоренился институт мосиаруле далаки (бродячий цирюльник). Крестьяне платили ему за работу 1–2 литры (около 1 кг) пшеницы или кукурузы в год. Согласно историческим источникам, далаки обучались профессии в городе у старшего цирюльника (Багратиони И., 1975. С. 18).

В числе гигиенических правил уход за волосами занимал одно из важнейших мест. Этот процесс имел не только гигиенический, но и эстетический, а часто и религиозно-магический характер. Уход за волосами подразумевал как различные виды причесок, так и правила покрывания головы (Беселия, 1976. С. 30). Замужние женщины были обязаны ходить с покрытой головой. Гигиена волос охватывала процессы мытья, окрашивания и лечения. Голову мыли раз в неделю, в основном по вторникам и четвергам, поскольку эти дни считались счастливыми.

Из «простых» средств для мытья волос были известны нацарцмендили, марилцкали (соленая вода), чачис капи (пена, образовавшаяся при перегоне водки из виноградных выжимок), махохи – «кисель» из отрубей, заквашенных на дрожжах и выцедки кислого теста, ткемали (отвар кислой сливы), молочные продукты (мацони, сметана, сыворотка).

Использовали и более сложные средства для мытья волос: мыло (сапони, кумпа) и тавсабани мица. В Грузии мылом пользовались с давних времен. Это общее название тех гигиенических средств, которые готовили из разного сырья: трав, глины; жира птиц и животных. Мыло было двух видов: для лица (туалетное) и для стирки (хозяйственное). Существовало несколько способов приготовления туалетного мыла: на основе жира домашних птиц готовили яичное, свекольное, мятное и тыквенное мыло. Мыло для стирки в основном делали на основе жира крупного рогатого скота. При изготовлении мыла использовали травы, обладающие способностью пениться: дряква, мыльный корень, курослеп, солянка мясистая, грыжник и др. (Сихарулидзе, 1990. С. 30; Макашвили, 1961). Варили мыло и в тбилисских банях; оно было важной частью приданого (Гришашвили, 1986. С. 56; Мачабели, 1976. С. 40).

К сложным средствам мытья волос относится тавсабани мица, известная в литературе как гумбрин (от с. Гумбра в Западной Грузии, одно из мест добывания этой глины). Глина с подобными качествами встречается по всей Грузии; она бывает белой, красной и синей. В основном ее готовили в домаш-

666

них условиях, а торговцы разносили по деревням и городам. Способ приготовления был следующим: небольшое количество глины растворяли в воде до получения кашеобразной массы, которую в виде среднего размера катышков или брикетов сушили на солнце. Перед мытьем брикет растворяли в воде (иногда в вине) и вспенивали. Гумбрин придавал волосам блеск, уничтожал перхоть и способствовал укреплению волос.

При уходе за волосами важным моментом считалось окрашивание. В основном волосы красили в золотистый и красный цвета, реже – в коричневый и черный; в последнем случае использовали сок плодов черной бузины и отвар листьев мушмулы и персика. Для окрашивании волос в золотистый цвет брали отвар цветов и стеблей ромашки, в коричневый – сок или отвар крапивы, а также ценго/ленджо (зеленая оболочка грецкого ореха и ее сок). Волосы также красили хной (Lawsonia inermis) и садовой хной (Balsamina hortensis).

Пирис гакетеба (букв. делание лица) в народе понимают как комплекс процедур: умывание, очищение кожи, нанесение крема (питательного, отбеливающего, лечебного) и удаление растительности. Издревле распространенное в Грузии понятие менелсацхеблоба (искусство приготовления благовонных смесей) по своему содержанию соответствует термину «косметика». Готовили ароматические смеси (нелсацхебели) обычно из таких веществ, как: елей, росный ладан, медовка/нарди и др. (Месхиа, 1981. С. 158). Нелсацхебели использовали преимущественно представители высших кругов, либо весьма состоятельные горожане. Большинство женщин для ухода за кожей лица в основном использовало косметические мази собственного приготовления. Фактически во всех уголках Грузии умели готовить разнообразные мази: питательные, лечебные, очищающие на основе растительных либо животных жиров. Почти все женщины пользовались очищающими мазями, поскольку они выполняли и функцию мыла, а питательный крем использовали в зависимости от состояния кожи (жирной или сухой).

Делали также очищающие косметические мази: сачирке (против гнойной сыпи) и сачучке (для удаления загрязнений). Сачирке готовили из смеси сухой измельченной яичной скорлупы и воды или растительного (предпочтительно оливкового) масла. Для очищения лица и избавления от веснушек использовали сок черенков виноградной лозы, сок незрелого винограда, пену с отвара белой фасоли и др. Среди питательных средств широкой популярностью пользовались очищающие смеси, приготовленные на основе миндаля, пшеничных отрубей, пшеничной муки; сравнительно реже использовали плоды облепихи и барбариса. Со временем широкое распространение получило также наложение на лицо овощных «масок»: измельченной капусты, петрушки, моркови. Древним и широко распространенным эффективным косметическим средством были белила и румяна (пер-умарили/спети), которыми пользовались все слои населения. Об этом средстве говорится в поэме «Витязь в тигровой шкуре». Пер-умарили готовили в домашних условиях или же покупали у торговцев; это средство часто упоминается в перечне приданого (Иашвили, 1974. С. 40; Гришашвили, 1986. С. 20). Согласно народной характеристике, пери подобен помаде и мог быть использован также для подкрашивания губ. Хранили пери в сухом виде в марлевом мешочке. Перед употреблением марлю увлажняли, складывали в виде тампона и наносили на

667

верхнюю часть лица. Пери хорошо растворяется в воде, окрашивая ее в ярко красный цвет. Умарили готовили двумя способами: с кальцием и ртутью в виде раствора или порошка белого или розового цвета. Умарили употребляли как вместе с пери, так и без него (Материалы по истории кустарного промысла…, 1979. С. 15).

Внародном быту использование зеркала фиксируется редко, поскольку большая часть населения его не имела. Роль зеркала обычно выполняла стоячая вода. Согласно дошедшим до нас сведениям, зеркало было обязательным предметом приданого девушки дворянского происхождения. Чрезвычайно редки случаи, когда зеркало давали в приданое дочери зажиточного крестьянина (Иашвили, 1974. С. 10; Гоциридзе, 1985).

Волосяной покров на теле женщины считался косметическим дефектом, поэтому обычно волоски и пушок удаляли с лица, что в Картли и Кахети называли пирис гакетеба, в Раче – дабагва, в Гурии – гамокна (Сихарулидзе, 1990. С. 10). В быту зафиксировано несколько способов избавления от растительности. В некоторых районах Картли существовали даже специальные женщины – пирис мкетебели (букв. делающие лицо), которые занимались удалением волос; свое ремесло передавали по наследству детям. За труд они получали вознаграждение в виде фруктов или еды.

ВЗападной Грузии была традиция окрашивания бровей и ресниц при помощи гунда-лахостаки (антимон, «камень» для окрашивания бровей и ресниц) (Цуладзе, 1976. С. 150; Ломтатидзе, 1942. С. 40). Согласно С.-С. Орбелиани, это «красильный камень для окрашивания бровей». Бытовало мнение, что подкрашивание глаз естественными средствами улучшает зрение. Х. Кастелли отмечает, что у грузинок «длинные и нарисованные» брови (Кастелли, 1977. С. 75).

Большое внимание уделяли уходу за зубами. В народе хорошо ухоженные зубы считались залогом здоровья. Зубы чистили тонко измельченной солью, углем, золой, зернами гоми (чумиза), измельченными косточками кизила и др. (Ломтатидзе, 1942. С. 10). Все эти средства отбеливали зубы, укрепляли кровоточащие десны. После еды было принято полоскать рот водой или вином. В грузинских медицинских книгах можно найти упоминание множества средств такого же назначения. Что касается зубной щетки, она входит в обиход со второй половины XIX в. В более ранние эпохи зубы чистили чистой тряпочкой или деревянной зубочисткой. С этой же целью использовали заостренное гусиное перо (Ломтатидзе, 1942. С. 15).

Ввысших кругах пользовались зубочисткой, которая входила в набор илари (Сонгулашвили И., 1933. С. 150–156; Беселия, 1974. С. 60–64; Читая, 1997. С. 240).

Большое внимание уделяли чистоте жилого помещения и двора, особенно перед субботой, так как согласно народным представлениям, ангел-храни- тель дома по субботам обходил своих «подопечных». В понравившемся дворе он задерживался – отдыхал, принося с собой достаток и счастье, а хозяев неухоженного двора проклинал. Особенно тщательно убирались накануне всех календарных и религиозных праздников: в доме чистили каждый уголок, всю утварь, устраивали большую стирку, перемывали всю посуду. Обычно пол в жилом доме подметали два раза в день – утром и вечером, а двор один раз – утром.

668

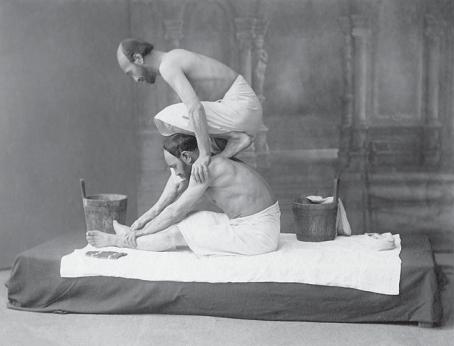

Приемы восточного массажа

Тбилисские серные бани, начало XX в. © РЭМ. № 13-241/13

Большая часть населения в качестве постельного белья использовала пеструю ткань, преимущественно ситец. Согласно сведениям путешественников, в XVIII в. в Кахети и Картли пользовались тюфяками и подушками (Гильденштедт, 1962. С. 252). В старину неимущее население использовало набитые сеном тюфяки и шкуры; накрывались сшитыми из пестрых лоскутов одеялами. В Восточной Грузии зажиточные крестьяне и дворяне для одеял и тюфяков использовали овечью шерсть, в Западной Грузии – вату. Раз в год, в жаркий летний день было принято проветривать постель. Шерсть стирали один раз в 4–5 лет. Систематически подметали чердак, чистили хозяйственные строения.

Нормы гигиены обязательно соблюдались во время замешивания теста: женщина закрывала платком волосы и рот, чтобы в тесто не попала слюна либо волос; руки мыли теплой водой по локоть, специально очищали инвентарь и помещение пекарни.

В домашнем быту особое внимание уделялось туалету, который в народе назывался пехсадгили (отхожее место)/чечма|черчма. Он представлял собой несколько приподнятое над выгребной ямой деревянное строение с крышей и дверью. Туалет устраивали вблизи дома во дворе, в укромном уголке. С.-С. Орбелиани это строение называет авхана, авхана-санеште и считает его частью жилого строения (Орбелиани, 1966). Термин авхана встречается в медицинской книге XIII в. (Книга медицинская, 1936. С. 40). В Картли наряду

669

с пехсадгили зафиксирован термин зарулу – помещение из плетня, получившее название по аналогии с плетеной постройкой для хранения початков кукурузы (дзари/зари). В районах с богатыми водными ресурсами туалеты устраивали так, чтобы они нависали над проточной водой, или же их строили в русле реки, вблизи берега, на деревянных сваях (бокони). Во время раскопок поселений, монастырей и т.д. в разных регионах Грузии археологи обнаруживают пехсадгили (Гаприндашвили, 1959. С. 25; Мшвениерадзе, 1955.

С.15; Бохочадзе, 1981. С. 10; Мелитаури, 1970. С. 76; Джоджуа, 2004). Для городского быта особенно характерны бани (в том числе серные).

Вбанях, помимо гигиенических и лечебных процедур, проводили и косметическую обработку лица: выщипывали и красили брови, красили ногти и волосы, наносили на лицо пер-умарили (Беридзе Т., 1980. С. 20). Многие банщики (меабаноэ) были прекрасными массажистами и костоправами (Орбелиани, 1966).