другой рукой он прижимает концы палок так, чтобы переломить стебли у основания колосьев. Сорванные таким методом колосья собирали в годори/ саласто (плетеные корзины) (Брегадзе Н., 1969б. С. 132). Стебли маха и зандури – короли – использовались для перекрытия хозяйственных построек. Их вырывали из земли руками, изредка жали серпом.

Шнакви – реликтовое земледельческое орудие, заслуживающее оценки с исторической точки зрения: тот факт, что шнакви выдержало испытание временем и сохранилось в быту и в XX в., является не только показателем его незаменимости при сборе урожая определенных культур, но и примером того, что значимость орудий определяется не их новизной или архаичностью, но практичностью и удобством в применении. Бытование на территории Грузии шнакви, созданного еще на ступени собирательства урожая дикорастущих злаков, наряду с другими данными является еще одним свидетельством местного зарождения и развития производящего хозяйства.

НАРОДНАЯ АГРОТЕХНИКА8

В полеводстве, в зависимости от исторически сложившейся системы земледелия, особое значение имеет точное соблюдение сроков сева. Для своевременного начала пахоты отведенная под пашню земля должна быть очищена от камней, корней деревьев и кустарников. Земельные угодья соотносились с посевными культурами. Например, ячмень и просо выращивали в горах, им отводили рыхлую, «жирную» почву. Поэтому пашня сначала засевалась этими культурами или кукурузой, для которой также выбирались участки с жирным черноземом, орошаемые, расположенные неподалеку от леса. С качеством почвы и местоположением угодий также связаны правила обработки земли (в том числе глубокой вспашки) и сева. Чтобы глубоко засеять зерно в сухую или скудную почву, а также защитить посевы от засухи, на склонах, в местах, обрабатываемых мотыгой, сначала семена рассыпали, а затем мотыжили землю. Там, куда можно было подступиться с пахотным орудием, где почва была влажной, сеяли в заранее вспаханную землю, а затем боронили посевы.

Количество посевного зерна зависело от качества пахотной земли и засеваемых культур, и, хотя на равных участках при посевах разных культур требовалось неодинаковое количество семян, площадь пашни все же определялась мерой, соответствующей количеству семян основных зерновых культур – пшеницы и ячменя (напр., «земля под один пуд зерна» и др.) (Брегадзе Н., 1969б. С. 190, 191). На равной площади меньше расходовалось семян колосистой озимой пшеницы – долис пури; больше – семян ячменя и особенно ржи; больше семян расходовалось на бедных почвах. Семена проса и гоми для их экономии и равномерного распределения по полю смешивали с песком.

Время начала весенних полевых работ – ало (пахота) – колебалось в промежутке между февралем и маем (по ст. ст.). При определении времени сева, помимо календарных сроков, учитывались фенологические данные –

8 © Н. Брегадзе

262

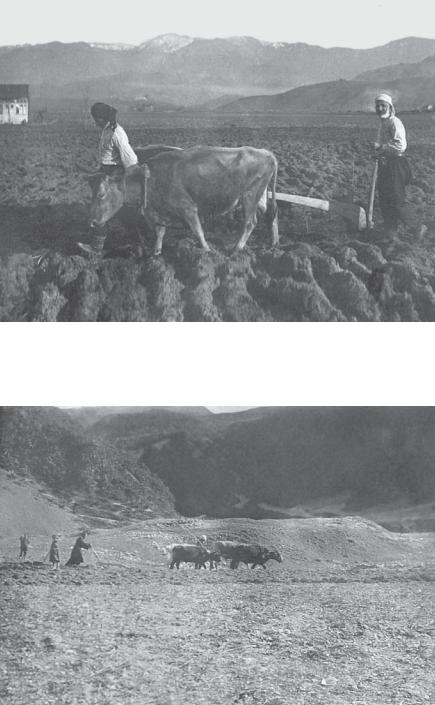

Аджарцы на пашне

Батумский округ Фото А. Шааняна, 1926 г.

© МАЭ РАН. № И 2064-30

Пахота

Мтиулети, с. Млета, первая треть XX в. Экспедиция Л.Б. Панек © МАЭ РАН. № 3625-54

263

появление муравьев и перелетных птиц; учитывалась также погода и фазы луны, как и при начале других сельскохозяйственных работ. Рекомендовалось сеять на 7–8-й день входа Луны в фазу роста. Крестьянин по опыту знал, что на рост и развитие растения влияет ночное светило, сияние которого возрастает в полнолуние. Сеять предпочитали рано весной, однако иногда своевременному началу работ препятствовала непогода и холода. Для ускорения таяния снега по пашне рассыпали золу, землю или овечий навоз. С этой же целью ранней весной при обильном снеге земле «давали дышать»: местами палкой расковыривали снег, проводили по нему скот, разрыхляли его граблями (Брегадзе Н., 2004. С. 69–70).

Осенний сев хлебных злаков – озимых культур проводили с конца августа до поздней осени включительно (в зависимости от региона и от культуры), хотя считалось, что лучше всего сеять в начале осени. Это оправданно и с точки зрения агрономической науки. Зерно, посеянное ранней осенью, успевает прорасти, лучше переносит неблагоприятную погоду. Например, если дзвелколхури асли (староколхскую полбу) посеять рано – ей не повредит жанга – ржавый клещ. Если в силу причин пшеницу сеяли поздней осенью, то обязательно точно соблюдали сроки посева. Сев поздней осенью проводился с тем расчетом, чтобы семена не успели «прозябнуть». Такой способ сева назывался «загоном» – шемсквдева. Запрет на сев приблизительно в двухнедельном интервале, между ранним и поздним посевами (конец октября – начало ноября по ст. ст.) основан на знаниях земледельца об особенностях развития растения – пшеница, посеянная в этом временном интервале, успевала «прозябнуть» и в лучшем случае давала только один росток. Поэтому опытные люди предупреждали: «Если поздно посеянное поле дало урожай, не рассказывай сыну, а то сглупит, сам тоже поздно посеет и в убытке останется» (Брегадзе Н., 1974. С. 41). Посев озимых сортов хлебных злаков предпочитали проводить ранней осенью, а яровых сортов – поздней осенью. Это подтверждается и научными исследованиями.

Придерживались определенной последовательности сева культур. Например, в горах Восточной Грузии весной сначала сеяли пшеницу, потом смешанные семена – кердику (кери – ячмень, дика – пшеница), а в конце ячмень, как раннюю культуру. В Западной Грузии сначала сеяли пшеницу, потом смешанные семена, потом ячмень, кукурузу, гоми, и в конце – просо. Пшеницу сеяли рано с тем расчетом, чтобы ей успеть пройти главные фазы развития до начала сухого сезона. Чтобы получить два урожая, иногда рано сеяли и просо. Это растение, имевшее короткий вегетативный период, второй раз, методом пересева, сеяли после уборки кукурузы или пшеницы.

Для защиты посевов от сорняков использовали «предпосевную культивационную» и «глубокую зяблевую» вспашку, а также осенью в поля пускали пастись отару овец. Там, где земля не вспахивалась глубоко, а дожди способствовали росту сорных трав, поля с хлебными злаковыми и просом пропалывали один или два раза вручную, с гоми – сперва вручную, затем мотыгой, с кукурузой – два, а иногда и три раза мотыгой. В это время вместе с уничтожением сорняков происходило и разрыхление почвы.

Во время сбора урожая также необходимо было соблюдать установленные (в соответствии с районом) сроки, что зависело также и от степени развития посевов. Для получения высококачественного, клейкого теста пшени-

264

цу надо было убрать, пока она не переспела. В горах, где пшеница поспевает поздно, ее жнут недоспелой, затем зерно сушат и оно «доходит» в снопах при хорошей циркуляции воздуха. В итоге урожайность повышается, и зерно получается более качественным.

Сперва жали озимые, потом – яровые, в первую очередь – ячмень (на равнинах – в июне). Для уменьшения потерь следовало спешить и с уборкой легко рассыпающейся безостой пшеницы.

Соблюдение сроков уборки было важно и для посевного материала, подбору и хранению которого уделялось большое внимание. Колосовым, предназначенным для посева, давали хорошо дозреть. Сразу после жатвы начинали отбирать посевной материал. Если современные веялки урожай сортируют по объему, и крупные зерна могут оказаться пустышками, то при сортировке народным способом – «веялочной лопатой» и «определителем» – легко отбиралось крупное и здоровое, пригодное для сева зерно (Читая, Хазарадзе, 1985. С. 84). При втором способе отбора посевного материала – «холощении» – отборным крупным зернам отламывают концы. Оставшаяся, предназначенная для посева, средняя часть обеспечивала увеличение урожая в среднем на четыре-пять центнеров с га (Декапрелевич, 1958. С. 472; Брегадзе Н., 1982. С. 74). Для посева кукурузы посевной материал отбирали с середины початка. Очищенное и отобранное для посева зерно хранили отдельно, в сухом месте. Весной, перед севом зерно грели на солнце.

Для повышения урожайности почвы ниву удобряли навозом крупного рогатого скота, в некоторых местах – овечьим, а в некоторых – козьим. В регионах с развитым животноводством удобряли как близкие поля, так и заимки, в других же местах удобряли близлежащие поля, и то поочередно, раз в дватри года. Навоз собирали целый год. Зимой или в начале весны его вывозили на арбах в заимки, а корзинами – в близлежащие поля; складывали его кучами, а весной, перед вспашкой, разбрасывали по земле. Преимущественно на заимки, а иногда и на ближние поля пускали пастись скот в поле, чтобы навоз удобрял почву. Это нередко устраивали там, где землю оставляли под паром. В горах посевные земли удобряли навозом, разведенным в воде, что обычно было связано с системой орошения (Брегадзе Н., 1969б. С. 122–127;

Очиаури, 1980).

Неплодородные земли (преимущественно кукурузные поля) удобряли черноземом или ткилом – аллювиальными или мергелевыми почвами (Читая, 1962. С. 240; Брегадзе Н., 1978. С. 26; Джалабадзе Г., 1990. С. 71). Пашни, расположенные в поймах рек, удобряли речным илом, который считался наилучшим удобрением. На более дальние поля искусственно пускали речную воду и оставляли до оседания ила, или вручную вносили его в почву. Особо ценился ил рек Риони и Цхалцитела (Гегешидзе, 1961. С. 105). После уборки колосовых и бобовых культур оставшееся жнивье служило хорошим удобрением, причем особо ценились отходы бобовых. Под кукурузу, ячмень и просо отводили удобренные и плодородные земли.

Орошение в малой степени было связано с полеводством. Полив склонов вызывает эрозию, истощение земли, потому главным образом орошали равнинные посевы и земли, перед севом подвергшиеся засухе. Колосовые в основном сеяли без полива; хотя после орошения урожай зерна увеличивался, но по качеству его нельзя было сравнить с урожаем с неполивного посева.

265

В Грузии не было необходимости в орошении озимой пшеницы; местные эндемичные виды сохранили засухоустойчивость, характерную для их диких прародителей, а в относительно сухих районах были распространены именно озимые культуры. В период их сева сохранению влаги способствовала двухили трехкратная глубокая вспашка, а последующему развитию посевов – зимние осадки. До наступления засухи растения успевали завершить вегетативный цикл. Так что, в основном, поливали яровые посевы. Основным ареалом распространения яровых колосовых является высокогорье, где выращивают культуры, полученные в результате народной селекции и хорошо адаптированные к местным условиям. К тому же в горах, с повышением высоты над уровнем моря, увеличивается как влажность, так и годовая норма атмосферных осадков. Обилие осадков приходится именно на время колошения, когда посеву требуется больше влаги. Таким образом, в Грузии, в одном из центров окультуривания пшеницы, эти зерновые изначально выращивали без полива. Зато посеянная в низменности кукуруза требует обязательного орошения, потому ей уступали поля в поймах рек. Как исключение, в Сванети при сильной засухе поливали поля проса (Гегешидзе, 1961. С. 118–119).

Большое значение придавали также росе. При соблюдении сроков сева период колошения пшеницы и формирования початков кукурузы, когда растения более всего нуждаются во влаге, совпадает с сезоном обильной росы. Урожай фактически зависел от погоды, что отражено в высказываниях крестьянина: «Не хвались, угодье, поле – сын погоды», или «Работой погоды работники хвастаются» и др.

Чтобы земля не истощилась, угодьям поочередно давали отдых на разные сроки, главным образом, тем землям, которые удобрялись, а там, где на невспаханной земле пасся скот, отдых почвы сопровождался и ее удобрением. «Разворот земли» (Аджария) подразумевал обогащение оставленной на несколько лет, а затем использованной как пастбище, пахотной земли поливом, что вновь делало ее пригодной для пахоты (Чиджавадзе, 1971). С одним из способов отдыха земли – «зяблевой вспашкой» (пашню оставляли до весны) связано удобрение почвы глубоко запаханными травами и жнивьем, а также защита посева от сорняков, чьи перевернутые корни замерзали зимой. На склонах зяблевую вспашку не применяли, так как рыхлый плодородный слой почвы весной могли смыть талые и дождевые воды, и в результате вызвать эрозию.

В условиях малоземелья трудно было выделить земли под пар, прибегали к «севообороту», который известен с давних времен как агротехническое мероприятие, повышающее урожайность. В севообороте хорошей предтечей для других культур считаются просо и гоми (Брегадзе Н., 2004. С. 72). Для сева раннего проса землю, вспаханную поздней весной, очищали от сорняков, которые окончательно уничтожались при прополке, поэтому поле после проса очень ценилось (Бардавелидзе, 1951. С. 56–57). То же можно сказать и про гоми, которое препятствует развитию сорняков (Ломоури, 1950. С. 250). Некоторые сорняки не могут расти там, где посеяны ячмень и полба (асли).

После распространения в Грузии кукурузы и картофеля стали практиковать поочередный сев хлебных злаков и пропашных культур, при прополке которых сорняки уничтожаются. Поле с хлебными злаками отдыхает от мотыги, а оставшееся после жатвы жнивье удобряет почву для кукурузы и

266

других пропашных культур, которые будут посеяны в следующем году. Там, где высевали только хлебные злаки, в зависимости от расположения поля, в севообороте участвовали пшеница, ячмень и рожь (напр., в Западной Грузии). На отдохнувших и удобренных полях перед пшеницей сеяли ячмень; на вырубках (ахо), где практиковали многолетний севооборот, сперва выращивали просо, на второй год – ячмень, на третий – кукурузу, затем пшеницу, а в конце – гоми, который не сеяли на отдохнувшей и плодородной земле. В Западной Грузии, где реже сеяли хлебные злаки, в севообороте кукурузу заменяли просо и гоми.

Улучшению качества хлеба и повышению урожайности служит прием, известный с III тыс. до н.э. – «смешанный сев» различных культур (Чубинишвили Т., 1965. С. 92), который был также эффективным средством защиты посевов от засухи. В смешанных посевах ячменя и пшеницы (кердика), или ячменя и ржи (керсвили), пшеница и рожь затеняют ячмень, защищая его от жары (Читая, 1952. С. 106). Кердика сеется в таких местах, где чистый ячмень не растет. Ячмень быстрее всасывает влагу из почвы и ускоряет вегетацию второго участника ценоза (Кецховели, 1957. С. 202). В смешанных посевах создаются два подпочвенных яруса, что делает возможным максимальную эксплуатацию почвы, к тому же из всех яровых больше всего разрастается ячмень и, таким образом, на полях кердики нива более густая, меньше подвержена воздействию засухи и сорняков. Поэтому урожайность смешанного посева выше, чем чистой пшеницы на том же участке, и зерно раньше поспевает, что важно для ждущего новый урожай крестьянина (Кецховели, 1957. С. 288).

На одном и том же участке сеют кукурузу и бобовые (сою, фасоль). У бобовых корни уходят глубже, чем у кукурузы, и потому берут пищу из нижних слоев земли; в то же время они обогащают почву, уничтожают сорняки и способствуют лучшему развитию кукурузы. Кукуруза затеняет бобовые и служит опорой их вьющихся видов (сарис лобио – фасоль на подпорках) (Бериашвили, 1978. С. 36).

Из-за малоземелья с кукурузой высевали пшеницу, ячмень или просо. Посев проса после второго мотыжения давал возможность получения двух урожаев этой культуры, и получения урожая от двух различных видов на одном и том же участке. В затененных местах, где кукуруза поспевала позже, хлебные злаки – пшеницу или ячмень – высевали после третьего мотыжения (Брегадзе Н., 1969б. С. 113–116).

Посеянные на кукурузном поле хлебные злаки и бобовые, или посеянная в огороде фасоль хотя и использовались по отдельности, в отличие от урожая смешанного посева колосовых, которые вместе жнут и молотят, но в обоих случаях мы видим применение народного опыта, который вместе с обеспечением изобилия и улучшением качества урожая служит и рациональному полеобороту.

В малоземельной стране немаловажная роль отводится таким приемам увеличения площади угодий, как устройство заимок, искусственных террас и мелиорационным мероприятиям по осушению чрезмерно влажных почв (Гегешидзе, 1961. С. 38–48).

Для заимок выбирали богатый перегноем лиственный лес (предпочтение отдавали ольховым, грабовым, буковым лесам). С деревьев заранее снимали

267