ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТКАЧЕСТВО11

Свидетельством многовековой традиции народного ткачества и рукоделия в Грузии является большое разнообразие художественных тканей. В женском художественном творчестве представлен многообразный текстильный материал, отражено глубокое знание техники прядения, ткачества, окрашивания, набивания, вышивания, орнаментирования, в чем проявляются практические навыки и художественный вкус грузинской женщины.

Художественный текстиль известен с древнейших времен, что подтверждается сведениями письменных источников, фрагментами тканей, обнаруженных в результате археологических раскопок, и соответствующей богатой грузинской терминологией. В Национальном центре рукописей имеются образцы тканей на переплетах древних рукописных книг; в фондах музеев – фрагменты древних художественных тканей и вышивок. «Культура прядения и ткачества на территории Грузии насчитывает приблизительно 7 тыс. лет. Вместе с тем выясняется, что еще 4–5 тыс. лет тому назад использовались растительное (лен, конополя) текстильное сырье и шерсть» (Апакидзе, 1970. С. 757). В результате археологических раскопок обнаружены образцы льняной ткани эпохи ранней бронзы (Дидубе, Згудери, Квацхелеби), узорчатая льняная ткань (Мокви, Пичвнари, Кобулети), в черную полоску, кизилового цвета – XIX в. до н.э. (Бедени); шерсть, конопля, хлопок – XII в. до н.э. (Навтлуги); шелковая ткань с шахматным орнаментом – II в. до н.э. (Багинети); в склепах (Сванети, Хевсурети) обнаружены образцы тканей феодальной эпохи (Читая, 2000. С. 275).

Высокой культурой ткацкого производства Грузия славилась во всем античном мире (Читая, 2000. С. 103; Читая, 2001а. С. 490; Чачашвили, 1976. С. 66). В «Истории» Геродота содержится сведение о том, что «только колхи и египтяне обрабатывали лен одинаково» (Геродот, 1975. С. 156). Согласно Ксенофонту, племена Юго-Восточного Причерноморья носили льняную одежду и из льняной ткани изготавливали бронированные нагрудники. По сведениям древнегреческих писателей, колхидский лен отличался высоким качеством, из него делали отменные рыболовные сети и паруса для судов (Рухадзе, 1976. С. 63).

В старину представители верховной власти и знатных феодальных кругов Грузии в значительной мере поощряли развитие рукоделия. Царица Тамар, будучи сама искусной рукодельницей, старалась привлечь к этому занятию девушек из бедных семей; Тамар часто дарила им свои изделия (Картлис цховреба, 1959. С. 79–81, 147). В монастырях монахини вышивали, ткали узорные ткани, предназначенные для шитья одежды и других целей (Хизанашвили, 1940. С. 99).

Грузия отличалась богатым ассортиментом тканей, произведенных из разного материала (лен, конопля, хлопок, шерсть, шелк), поэтому текстиль был для страны важнейшим предметом торговли и экспорта (Джавахишвили И., 1962. Т. III. С. 161). Наряду с льняными и шелковыми тканями, из Грузии вывозили льняные нити и льняное семя (Путешествие Шардена, 1975. С. 124).

11 © Н. Азикури

405

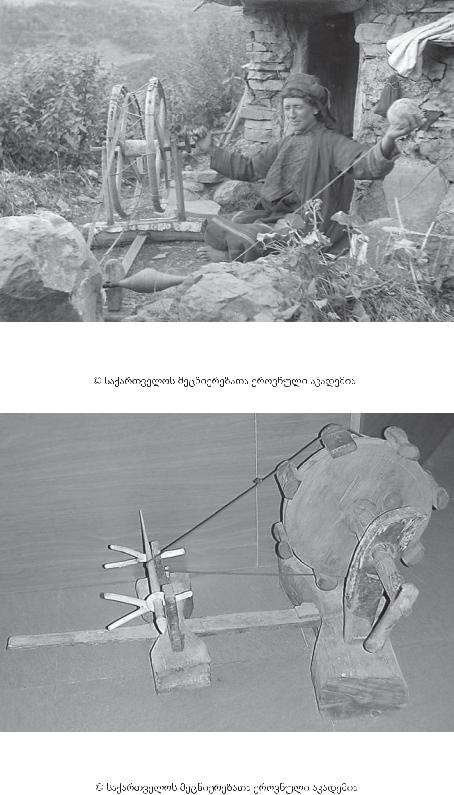

Хевсурка за прялкой

Хевсурети, начало ХХ в.

© НМГ. Ермаковская коллекция, 05340-7996

Прялка

Тушети, 1930-е годы © Фото Л. Меликишвили, 2011 г.

Вмузейных фондах Грузии хранятся изделия из льна, в частности льняные полотенца и скатерти, украшенные двусторонней богатой вышивкой, красивыми растительными и геометрическими мотивами. Кустарная обработка льна в Грузии сохранялась до рубежа XIX–XX веков (Чачашвили, 1964).

Из толстой конопляной нити ткали суровое полотно для мужских брюк. Из такого же полотна шили фартуки для жнецов. Из тонкой конопляной нити ткали мягкое полотно для постельного белья, банных и столовых полотенец.

ВЗападной Грузии был распространен погребальный саван, сшитый из ткани, изготовленной из волокон коры тутового дерева, льна и конопли (Рухадзе, 1976. С. 78).

В1920–1930-е годы из ткани, выработанной из грубой хлопковой пряжи, шили исподнее и постельное белье. Окрашенная ткань из более тонкой хлопковой пряжи – бязь – использовалась для пошива платья и чоха-ахалухи. Из хлопковых нитей ткали пояса, тесьму, хурджины (переметные сумы), паласы. Было распространено также изготовление хлопково-шерстяных и хлопковошелковых тканей.

Из высококачественной шелковой нити ткали ткани для пошива платьев и головных уборов: дараиа (Западная Грузия), тавта, мови и мердини (Восточная Грузия). Из необработанной шелковой нити изготавливали ткань для пошива верхней одежды – куладжи и чохи. С IX в. среди экспортного товара Грузии шелковые ткани занимают первое место; вывозили как шелк-сырец, так и готовую продукцию (Джавахишвили И., 1962. Т. III. С. 169).

Особым многообразием отличались ткани из шерсти. Из шерстяных ниток производили ткани, использовавшиеся для пошива постельных принадлежностей, одежды, обуви, головных уборов, а также ткани художественного и хозяйственного назначения.

Издавна существовала мощная материальная база для развития мехаличеоба (ковроткачества). Наличие в грузинском языке большого количества терминов, связанных с ткачеством и обозначающих произведенный из шерсти художественный текстиль – неоспоримое свидетельство древности этой отрасли в Грузии (Джавахишвили И., 1965. С. 9–14; Джалабадзе Г., 1985. С. 39–40). Добытый на территории Грузии археологический материал, письменные источники и этнографические сведения подтверждают широкую популярность в стране шерстяного ремесла.

Развитию народного ткачества во многом способствовало изобилие шер- сти-сырца. Производство тканей в Восточной Грузии основывалось на шерсти с «грузинской», или «тушинской» овцы, а в Западной Грузии – на шерсти колхской, имеретинской овцы.

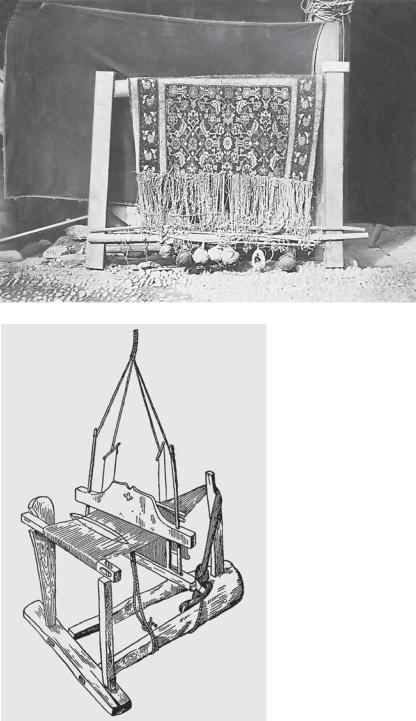

Среди распространенных на Кавказе видов шерсти безупречным качеством славилась мягкая, нежная и переливающаяся шерсть овцы тушинской породы (Садовский, 1889. С. 33, 34). В одном ряду с хорасанской (персидской) и турецкой полугрубой и грубой шерстью, считающейся лучшим сырьем для изготовления ковров, называют и шерсть грузинской овцы (Мегрелидзе, 1982. С. 7). Существовали вертикальные и горизонтальные ткацкие станки. Древнейшим типом этого оборудования в Грузии считается вертикальный станок (Чачашвили, 1976. С. 65). В Грузии распространены три основных вида ткачества художественных тканей на вертикальном станке: пардагули, или глуви (паласный, гладкий, безворсовый), халичури (ковровый, ворсовый) и третий,

407

Ковроткацкий станок

Картли, начало ХХ в. © РЭМ. № 214-1

Горизонтальный ткацкий станок

Начало ХХ в.

Народы Кавказа, 1962. Т. 2

408

в котором синтезированы обе эти техники. Из этнографических материалов явствует, какой богатый опыт и знания накопил грузинский народ в деле обработки пряжи; об этом же свидетельствуют дошедшие до нас древние образцы текстиля.

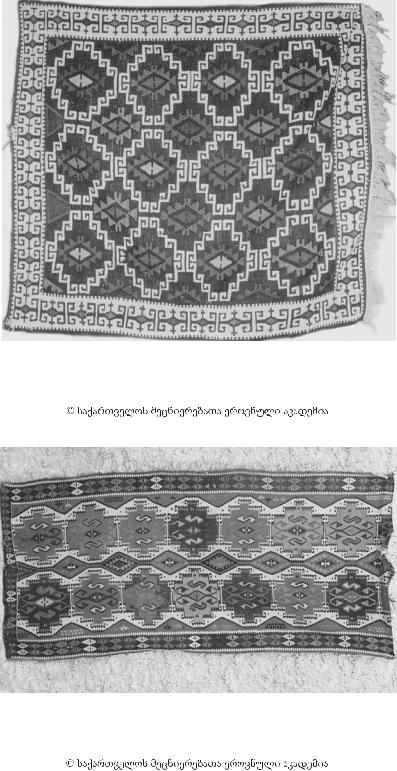

В числе художественных тканей, изготовленных из шерстяной пряжи, в сфере грузинского народного прикладного искусства одно из значительных мест занимает безворсовый ковер – пардаги (палас). Его используют для украшения и утепления жилища, для создания в нем уюта. Пардаги были очень удобны во время путешествия; ими перекрывали повозки, чтобы защититься от жары, солнца, ветра и дождя. Припозднившиеся путники, устраиваясь на ночлег, сооружали из пардаги навес для временного пристанища. В Грузии палас был неотъемлемым атрибутом приданого невесты, его ткала ее мать или она сама. Состоятельные семьи покупали пардаги для приданого и бытовых потребностей на тбилисской, телавской, бодбисхевской и алавердской ярмарках. Наряду с пардаги там приобретали мафраши для хранения вещей

ипопоны для лошадей. Пардаги в основном ткали для домашних нужд, а иногда и на продажу. Их изготовление было распространено в регионах, богатых шерстяным сырьем: Тушети, Пшави, Мтиулет-Гудамакари, Хеви, Картли, Кахети, Самцхе-Джавахети, Эрцо-Тианети, Аджария, Самегрело. Архаичностью, оригинальностью и разнообразием пардаги славится Тушети, где традиция художественной обработки текстиля, в отличие от других уголков страны, оказалась наиболее жизнеспособной и сохранялась до недавних пор. Мерилом достатка традиционной семьи считались дапен-сагебели – напольные и настенные паласы и ковры, ковровые покрывала, поэтому их ткали в большом количестве.

На традиционных художественных тканях представлены геометрические, растительные, зооморфные и антропоморфные орнаменты – голова овна, глаз

идр. На кахетинских и кизикских пардаги широко распространен орнамент, выполненный в самом центре изделия из ряда манеби – стилизованной буквы

∂(м) грузинского алфавита, называемой «мани». На художественных тканях представлен и борджгали (древний символ солнца). Также активно используется растительный орнамент, мотив древа жизни – символ благосостояния, плодовитости и долголетия семьи. Встречаются пардаги с орнаментом, стилизованным под «рыбий хвост» – тевзисболоиани (у грузинского и других кавказских народов рыба – символ плодовитости). Очень популярен крестовый орнамент, который на одних изделиях является основным мотивом, а на других заполняет пустое пространство в виде мелких деталей. На тканых и вышитых изделиях крест имеет магически-апотропеическое значение, связанное с древнейшими верованиями грузин. Крест обычно изображали там, где, как считалось в народе, было обиталище злых духов (Читая, 2000. С. 169, 170). Каждый орнамент имел определенную символическую нагрузку. Основу пардаги ткали с интервалами в 2–2,5 мм, ее образовывали ксели – белые шерстяные нити высокого кручения. Кроме паласов, эта техника использовалась для тканья сумок, наволочек, хурджинов, попон для лошадей.

Джеджими – безворсовая ковровая ткань. Ее ткут комбинацией разноцветных нитей основы и одноили двухцветных нитей утка, делая при этом акцент на цвете основы. Техника ткачества основы паласа-джеджими называется джеджимури. Джеджими ткали как на вертикальных, так и на горизон-

409

Безворсовый ковер пласи

Тушети, XIX в.

Фото Г. Гулелаури, 2006 г.

© Личный архив Г. Цоцанидзе

Безворсовый ковер

Картли, XIX в.

Фото Г. Гулелаури, 2006 г.

© Личный архив Г. Цоцанидзе

410

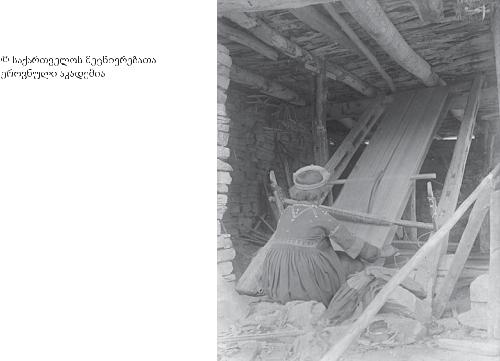

Хевсурка за ткацким станком Начало ХХ в.

© НМГ. Ермаковская коллекция, 053377993

тальных станках. В процессе ткачества симметричным чередованием цветов основы выводили разные узоры, например:

пилообразный/зубчатый орнамент, «очкообразный цветок», «цветок в горшочке», «цепь»

(Караулашвили, 1975. С. 151, 152). На горизонтальных станках ткали также джеджими в косую клетку. Для тканья использовалась шерстяная пряжа из нитей двойного и тройного кручения. Встречаются образцы, в которых использовались нити из козьего пуха и шерсти или хлопковые и шерстяные. Джеджими служили покры-

валами для тахты и кровати, ими украшали интерьер помещения; джеджими, выполненные в неброских тонах, использовали в качестве подстилки для сушки зерна на солнце. Джеджими, наряду с шелковыми наволочками для подушек и валиков, давали девушкам в приданое. В этой же технике, но более плотно, ткали кушаки и пояса разного назначения, тесемки для подвешивания водоносной посуды, детали конского убранства.

Ккатегории безворсовых тканей относятся ткани для пошива одежды и башлыков (кабалахи), которые в горах ткали на вертикальных станках, а на равнине – на горизонтальных.

Ворсовые ткани состоят из нитей основы, нитей утка и узелков, завязанных вокруг нитей основы. Особенностью грузинских ковров является заметная ворсистость их лицевой стороны. Можно выделить несколько видов ворсовых тканей. Узоры зависят от количества рядов утка и плотности расположения узелков. И основа, и уток – шерстяные нити белого цвета, а весь фон ковра покрыт узелками. Разноцветные узелки представлены главным образом в виде геометрических орнаментов, некоторые же ковры украшены вытканными в центре изображениями (олень, лев, петух). Фон выполнен из черных или коричневых узелков. К числу ковровых изделий относятся разного рода расстилочные изделия, украшенные полосами из равномерно распределенных (в плане интервала между ними) ворсовых узелков. Техникой халичури в Грузии ткали хурджины, мафраши, наволочки, конские попоны. Ковровые изделия являлись показателем богатства семьи и обязательным компонентом приданого невесты.

Кчислу образцов традиционного грузинского народного художественного ремесла относятся красивейшие вязаные изделия: шерстяные носки –

411

циндеби, читеби, рукавицы татеби, ноговицы пачичеби и др., выполненные

впетельчатой технике. Их вязали пятью деревянными или металлическими спицами, а шарфы и шерстяные шали – двумя большими деревянными спицами или крючком. Петельчатая техника – такой способ вязания, при котором изделие вяжется сплошной, непрерывной нитью, и его легко распороть, потянув за конечную нитку. В Грузии эта техника известна с древнейших времен (Исакадзе, 1967. С. 77).

Узоры или орнаменты выводят на тканях разными способами: провязыванием (вплетанием) цветных нитей, окраской ткани, набивкой, вышивкой, аппликацией, бисером, пуговицами, посредством металлических нашивок. Все эти способы украшения тканей в Грузии существуют с давних пор и отличаются высоким уровнем исполнения.

Грузинский народ из поколения в поколение передает накопленные веками знания и опыт в деле окрашивания тканей. На Кавказе издревле существовала высокая культура окраски и росписи текстиля, о чем еще Геродот писал

всвоей «Истории»: «Множество различных людских племен обитают в горах Кавказа, и все эти люди питаются дикими растениями. Говорят, что у этих деревьев листья своеобразной формы. Эти листья толкут в порошок, смешивают со снадобьем и таким образом расписывают одежду, но эти рисунки не выгорают, а изнашиваются вместе с остальной шерстью, так, будто с самого же начала они были провязаны в ней» (Геродот, 1975. С. 111).

ВГрузии различают две группы красителей: горные и равнинные. Горные красители: листья березы, березовый и сосновый мох, кора осины, кора ольхи, корни чистотела, зверобой, скальный лишайник, рододендрон, душица, корень барбариса, горная клубника, сажа и др. Равнинные красители: листья персика, шелуха репчатого лука, листья инжира, клубника, листья и сердцевина древесины тутовника, кора и листья кожевенного дерева, кора гранатового дерева и кожура плода граната, наружняя зеленая оболочка грецкого ореха, кора орехового дерева, скорлупа ореха, кора дуба, кора и листья дикой яблони, незрелый виноград, выжимки красного винограда (чача). В качестве красителя использовалась также земля. Из Индии в Грузию купцы завозили растительный синий краситель индиго. Больше всех ценился бенгальский индиго (Пиралов, 1913. С. 30).

Красильные растения принято собирать весной, когда их листья, кора и ствол сочные. Желательно использовать их сразу же. Если растения собираются хранить, тогда их просушивают в тени, чтобы они меньше утрачивали красильную силу.

С древнейших времен существует традиция набивки тканей, т.е. нанесения узоров на ткани при помощи специальных деревянных набивочных форм (Читая, 2000. С. 209). Об этом свидетельствуют остатки тканей, обнаруженных археологами, отделанные набивной тканью переплеты грузинских рукописных книг XII–XIII вв. и прочие хранящиеся в музейных фондах коллекции.

Во многих городах Грузии (Тбилиси, Гори, Телави, Ахалцихе, Батуми) функционировали набивочные мастерские, в которых производилась набивка светлых однотонных льняных, хлопковых и шелковых тканей. До первой половины XX в. в народе сохранялся простейший метод набивки: на тех участках ткани, которые должны были остаться неокрашенными, привязывали

412

Деревянные штампы для набивки ткани |

Образец набивной ткани |

Браилашвили, 1964 |

Браилашвили, 1964 |

камешки (Читая, 2000. С. 209), орешки (Молодини, 1980. С. 125) или зерна фасоли, выполнявшие фактически набивочную функцию, а остальную часть ткани опускали в краситель. Светлые однотонные ткани набивали «позитивным» и «негативным» способами. В первом случае набивочные узоры наносили на поверхность одноцветной ткани, на которой рисунки отпечатывались

вотличных от фона цветах. При негативном же способе (батик) перед окрашиванием на поверхность ткани печатью наносили тонкий слой смешанного с жиром воска, покрывающий набивочные рисунки, после чего ткань целиком погружали в краситель. Краска пропитывала всю ткань за исключением намазанных воском мест. После удаления воска рисунки, на которые был нанесен воск, проступали белым цветом на крашеной ткани. Негативный способ набивки в Грузии использовался только при изготовлении синих скатертей.

Из узорчатых набивных льняных или хлопковых тканей изготавливали знаменитые «лурджи супра» (синие скатерти) – замечательные образцы художественного текстиля, сохранявшиеся в грузинском быту вплоть до начала XX в. и распространенные преимущественно в Восточной Грузии. Их производили в набивочных мастерских. Синие скатерти красили методом резервации рисунка в натуральном красителе индиго. Эффектность изделия достигается благодаря гармоничному сочетанию белого и синего цветов. Декоративными мотивами синей скатерти являются манеби – рисунки на ткани

ввиде стилизованной грузинской буквы «∂» («м») разных размеров, а также сцены охоты, птицы, животные, рыбы, солнце, крест, люди в национальной одежде и предметы быта – ножи, вилки, ложки. Эти мотивы, кроме декоративного назначения, имели сакральное значение, поскольку выражали связь с древнейшим мировоззрением народа. Наряду с бытовой функцией лурджи супра носили ритуальный характер (Браилашвили, 1971. С. 6, 7). В позднефеодальную эпоху синие скатерти использовались всеми слоями грузинского

413