ГЛАВА 3

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

ПОСЕЛЕНИЯ1

Сгеографической и экологической точек зрения нагорье Грузии характеризуется четко выраженной вертикальной зональностью и сложным рельефом, в плане социального развития (даже в первой половине

ХХ в.) – отличным от равнины уровнем общественно-экономического развития, сохранностью традиционных институтов. Естественно-природной основой горного поселения являются хеви и хеоба (ущелья). Нагорье всего Кавказа представляет собой систему таких ущелий, начиная от самых маленьких, порой ненаселенных хеви, и кончая большими, обширными хеоба. Термин сопели (село) обозначает наименьшую единицу поселения. Согласно толкованию С. Джанашия, сопели в древнегрузинских источниках означало страну (квекана) и только с IX–X вв. приобрело значение поселения (даба) в нынешнем понимании этого слова (село, поселок). Первоначально этот термин использовался в узком значении – сакутреба, мплобелоба (собственность, владение) (Джанашия С., 1949б. С. 285–286). Зафиксировано несколько терминов, обозначавших единицу поселения в прошлом, что было связано с морфологическими изменениями поселения: например, в верховьях Ксанского ущелья поселение, основанное одной семьей, называлось кари (двор), и этот термин сопутствовал имени первопоселенца (основателя) – Дореткари, Карелткари и т.д. Фактически это был жилой комплекс (усадьба) большой семьи; со временем, вследствие разрастания семьи, здесь же формировались родственные группы (патронимии), и для обозначения населенной ими территориальной единицы стал использоваться термин убани (квартал, околоток, участок), поскольку он подразумевал объединение этой большой родственной группы. Термин сопели укореняется вследствие трансформации поселения в многофамильное объединение – соседскую общину. По традиции термины кари, убани и сегодня употребляются в отношении старых поселений – если даже там живут представители многих фамилий.

Распространенным в Хевсурети термином для обозначения единицы поселения являлся теми (община). Под теми здесь подразумевается сопели (село). Поскольку большинство поселений типа сопели в Хевсурети характеризуются моногенностью, для их обозначения здесь более принят термин

1 © Г. Чиковани, Г. Багратион-Давиташвили

109

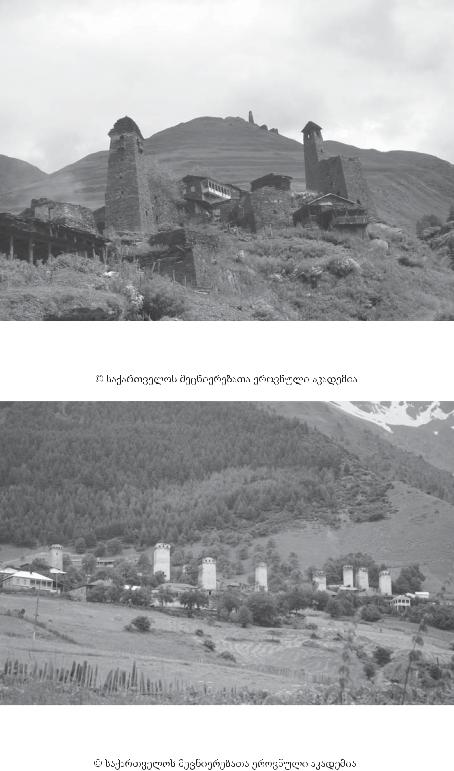

Общий вид с. Дартло

Тушети © Фото Т. Цагарейшвили, 2004 г.

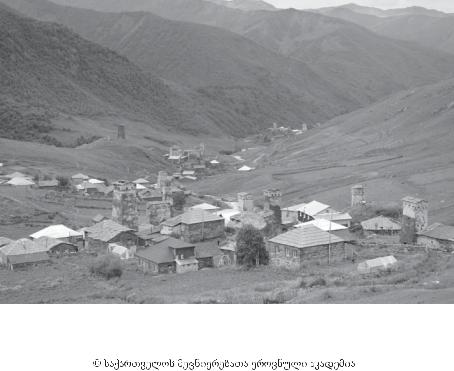

Общий вид с. Мулахи

Сванети © Фото Л. Меликишвили, 2001 г.

110

теми. Населенный пункт, где живут представители многих фамилий, именуется сопели.

В целях обеспечения безопасности высокогорные села располагались в основном вдоль ответвлений ущелий (хеви и хеоба), в труднодоступных или

всовершенно неприступных местах – на утесах, скалах, горных отрогах; в то же время непременно учитывались наличие водоемов (рек, ручьев) и минимальных площадей пахотно-посевных угодий. Иная обстановка наблюдается

вСванети, в частности в Балс Земо Сванети, расположенном в ущельях верховьев р. Ингури и ее притоков, где поселения находятся вдоль рек. Это характерная черта сванского хеви. Так расположены Местиа, Ушгули, Мулахи – на высоте 1300–1500 м над уровнем моря (Харадзе, Робакидзе, 1964. С. 20).

Исходя из соображений самообороны в высокогорье формировался своеобразный тип поселения: наряду с выбором безопасного для жительства места, с учетом особенностей рельефа строились каменные жилища-крепости, боевые и сторожевые башни, ограды и т.д. Кроме того, соседские дома возводились в ряд, впритык друг к другу, что в большей степени гарантировало взаимопомощь населения и защиту от неприятеля, и поселение превращалось в неприступную крепость. Такие формы поселения были особенно характерны для Хевсурети, Сванети, Хеви. Таким образом, планировка поселений отвечала требованиям горного рельефа и имела замкнутую, скученно-террасную форму, которую хевсуры и мохевцы называли шекучули, тушины – шекучебули или чахирчули.

При выборе местожительства большое значение придавалось солнечной ориентации. Дома, как правило, возводились на склонах, более длительное время освещаемых солнечными лучами, что было обусловлено коротким вегетационным периодом. Пшавы, хевсуры, мтиулы и другие горцы называли солнечные склоны мзоре, а неинсолированные склоны – чирдили.

Выбор для поселения неприступных мест, кроме оборонительной функции, имел и другое практическое объяснение: ввиду недостатка в горах пахотных земель, в целях экономии, для строительства жилищ использовали места, непригодные для хозяйства, а территории, годные для ведения хозяйства, использовали под пашни. Характерной особенностью сельской топографии являлась последовательность расположения угодий: вблизи поселений – пашни, выше – сенокосы, а еще выше – пастбища. Требованиями ведущей отрасли хозяйства – альпийского скотоводства (наряду с интенсивным земледелием) – была продиктована необходимость наличия сезонных – летних и весенне-осенних – стойбищ. Такой образ ведения хозяйства требовал того, чтобы у каждого населенного пункта имелись свои «гора» и «равнина», а у каждой семьи – в горах хозяйственная база, расположенная в нескольких километрах от села. Здесь семья строила дом, выпасала на выгоне скот и готовила молочные продукты. На пастбища члены семьи поднимались поочередно.

Пахотные земли, находившиеся вблизи сел, в горах назывались карис мамули (приусадебные земли). Из-за недостатка земли этой категории возникала необходимость расчистки общесельских или общинных лесов под пашни. Чтобы превратить лесные чащобы в пахотные участки, требовались неимоверные усилия и долгий труд. Эти участки называли мтис мамули (горные земли). На подобных хозяйственных базах нередко селилась молодая семья,

111

Общий вид с. Ушгули

Сванети © Фото Л. Меликишвили, 2001 г.

выделившаяся из большой семьи, тем самым закладывая основу для создания нового поселения. С течением времени это село проходило тот же путь, что и первое поселение (Робакидзе, Гегечкори, 1975. С. 78).

С разрастанием села к нему добавлялись новые части, почти везде (за небольшим исключением) именовавшиеся убани, которым давались дополнительные определения по признаку географического расположения (в соответствии с принципом вертикальной зональности или направления течения реки): зен убани, квен убани (верхний и нижний квартал), шегма убани (квартал на возвышенном месте, на подъеме) – относительно ущелья; гагма убани, гамогма убани (на том или этом берегу) – относительно реки; дзвели убани, ахали убани (старый и новый квартал) – относительно времени его существования (либо вместо квартала упоминалось название села); по фамилии жителей – Минделебис убани, Лобжанидзеебис убани (квартал Миндели, Лобжанидзе) и т.д.

Среди морфологических признаков поселения следует отметить фамильный состав населения. Большинство сел с XIX в. представляли собой полигенные (многофамильные) поселения. Существовали и моногенные (однофамильные) села, хотя в разных регионах и внутри их соотношение этих сел было различным. Например, в одной из частей Сванети – Балс Земо Сванети – моногенный принцип поселения уже давно утратил значение организующего фактора поселения. Согласно письменным источникам, распад однофамильных поселений здесь завершился гораздо раньше XIII в., а существующие моногенные поселения представляли собой патронимические

112

кварталы, нередко принимавшие вид села. Постольку однофамильные села – вторичного патронимического происхождения (подобная моногенность села наиболее ярко проявлялась в Балс Земо и особенно в Квемо Сванети) (Харадзе, Робакидзе, 1964. С. 18).

Иная ситуация наблюдалась в Хевсурети, где древнейшими фамилиями являются Арабули, Чинчараули, Гогочури. Ареал расселения каждой из них фамилий довольно обширен, и название этой территориальной единицы совпадает с названием родственного (фамильного) объединения: Саарабуло, Сачинчарауло, Сагогочуро. На территории этих единиц, соответственно, расположено множество сел, представленных теми же фамилиями. Вместе с ними жили представители только нескольких других фамилий.

На территории первопоселения патронимии расселение нескольких патронимий было невозможно из-за тесноты, и поэтому новая семья обосновывалась на хозяйственной базе. В дальнейшем аналогичные процессы протекали и в этих поселениях. Бывали случаи, когда патронимия преобразовывалась в фамилию. Таким образом, имел место определенный процесс, подразумевавший в результате сегментацию большой семьи, т.е. исходным субъектом являлась большая семья – носитель принципов семейной общины, а не индивидуальная семья, поскольку, основанная на частной собственности, последняя никак не могла лечь в основу родственной организации, для которой было характерно использование коллективной собственности. Патронимические поселения прекратили существование задолго до XIX в., уступив многофамильной, соседской общине. В различных регионах (за исключением Хевсурети) сохранились только единичные села, в которых жили представители одной фамилии; например, в Хеви – с. Косели (впоследствии опустевшее),

вТушети – села Алисгори, Коклата, Ведзисхеви (позднее переселившееся в Алвани).

Превращение поселения в полигенное село происходило разными путями: слиянием сел, путем примачества (приема зятя на проживание в семью жены), заселением постороннего лица (семьи). В масштабе нагорья Грузии и всего Кавказа был распространен институт комендации, состоявший в том, что в той или иной семье находил пристанище бездомный, немощный или хизани – бежавший от какой-либо опасности (наказания, возмездия и т.д.) человек (или семья), который, в случае разрешения со стороны сельчан, поселялся там же (на первых порах ему помогали встать на ноги, выделяли земельный участок для того, чтобы он мог построить жилище и завести хозяйство, и т.д.). Указанный процесс сопровождался определенным ритуалом:

взнак уважения к селу хизани/шемохизнули (беглец, обретший кров) закалывал быка. Этот обряд в Хевсурети назывался хар-квабит шекра. Новый член села мог оставить свою прежнюю фамилию либо сменить ее на фамилию приютившей его семьи.

Следует отметить и те случаи, когда поселение формально было представлено одной фамилией, а фактически состав его населения был полигенным. Так бывало, когда, к примеру, шемохизнули принимал новую фамилию; часты были случаи примачества: если у семьи не было наследника мужского пола, то зятя, по предварительному обоюдному согласию, записывали на фамилию жены. А. Робакидзе называл это явление фиктивной моногенностью

113

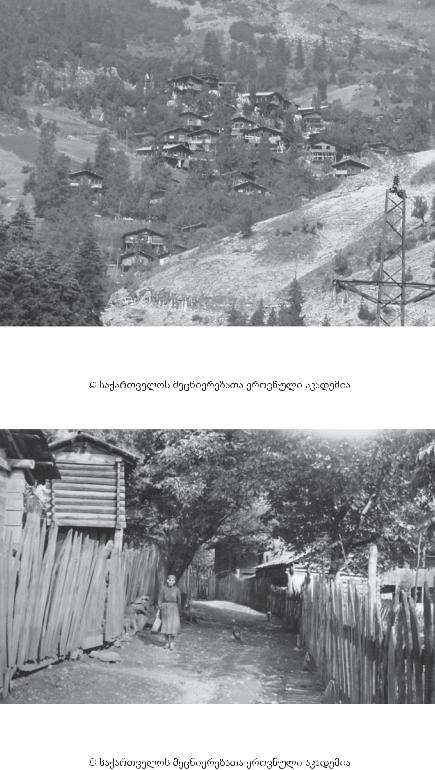

Общий вид с. Базгирети

Тао-Кларджети (Турция)

© Фото Т. Путкарадзе, 2009 г.

Деревенская улица

Имерети, 1960-е годы © ФЗЭНГ

114

(Робакидзе, 1960а. С. 17–18). Аналогичная практика имела место в Сванети, Хевсурети, Аджарии и других краях Грузии.

Селения создавали определенные группы, объединенные знанием о едином происхождении основного ядра населения и возникшим на этой почве территориально-экономическим единством, обусловленным существованием в общем пользовании святилища, определенного земельного фонда (пастбище, лес) и др. Важнейшей составной частью структуры поселения являются общественно-культовые сооружения – джвар-хати (так в нагорье Восточной Грузии называются общинные божества – гвтисшвилеби – и местные общественно-религиозные центры в честь этих божеств), их движимое

инедвижимое имущество (молитвенные сооружения, башни, пивоварни и др.) и церкви, построенные после распространения в нагорье христианства. Одним из важных и непременных элементов структуры поселения нагорья Грузии в прошлом являлся центр средоточия общественной жизни поселения (села, общины, ущелья) – место схода мужчин (площадь или строение), где рассматривались насущные проблемы поселения, связанные с народным управлением.

На равнинах Западной Грузии поселения в основном представлены беспорядочно разбросанными на горных склонах и плоскогорьях приусадебными участками сакармидамо и в виде сел, расположенных вдоль дорог, где усадьбы непосредственно соседствуют друг с другом. Горное поселение такой структуры хронологически опережает поселения уличной планировки, поскольку ранние типы рассеянных поселений преимущественно сохраняли моногенность. В поселениях с уличной планировкой явственно можно наблюдать три этапа их развития: 1) рассеянное поселение, скрытое от глаз; 2) расположенное вдоль одной стороны дороги; 3) расположенное по обеим сторонам дороги.

Перемена места поселения обусловлена социально-экономической спецификой хозяйства. В частности, сезонного перемещения требовала такая отрасль хозяйства, как скотоводство. Семьи, занимавшиеся скотоводством, с ранней весны до поздней осени жили в горах, а на зиму спускались на Колхидскую низменность. Подобные зимние и летние пастбища мегрелы имели не только на территории собственно Мегрелии; с этой целью они использовали горы и равнины всей Западной Грузии (нагорье Гурии и часть Месхети).

Ссоциальной точки зрения заслуживают внимания факты освоения труднодоступных (поросших лесом, заболоченных) земель Колхидской низменности бежавшими от своих хозяев крестьянами. Такие поселения возникали в 1860–1870-е годы. В первой половине XVII в. равнина была настолько заболочена и лесиста, что здесь фиксируется крайне редкое население. Равнинные поселения были весьма малочисленны, и они предстают в виде разрозненных усадеб. Подобные поселения на Колхидской низменности состояли преимущественно из отдельных участков убани, населенных 3–5 семьями,

ихарактеризовались рассеянной формой. Формы горских поселений более архаичны по сравнению с равнинными. В нагорье традиция расселения большими семьями (ти), патронимиями (дино) и фамилиями (тураба) сохранилась до наших дней. О древности этого образа жизни свидетельствует и тот факт, что для горных селений характерны отыменные топонимы. В горах на селище предков расположены и джинджи хати – фамильные святилища,

115

Колодец

Квемо Картли, г. Марнеули © Фото Л. Меликишвили, 2009 г.

куда представители этой фамилии, как правило, отправлялись молиться хотя бы раз в год. Каждая мигрировавшая с гор на равнину фамилия знает, откуда переселились их предки и где находится их джинджи хати.

В условиях распада моногенных селений (расселения отдельными семьями, участками или фамилиями, их заселения новыми фамилиями, примачества, объединения маленьких моногенных поселений) каждый квартал в основном сохранял топоним, образованный от фамилии проживающих или некогда проживавших здесь людей. У каждой фамилии имелись несколько пашенных участков, размежеванных от земель других фамилий, а также мельница, пастбище, лес, поделенные между семьями и патронимиями. Кроме того, каждое старое село имело свою или общинную на несколько сел крепость – джихацихе, в которой население укрывалось в случае опасности.

У термина усадьба (кар-мидамо) множество синонимов: эзо-кари, эзосахли, эзо-гаремо, эзо-мидамо, сахл-кари, эзо-кутхе, эзо-куре, эзо-гверди, эзо-перди, эзо-убани, сахл-мидамо (Картли), эзо-ридамо (Рача-Окриба), ридамо (Квемо Рача). Кар-мидамо означает дом и двор с хозяйственными постройками и подсобными объектами (колодец или родник, канал и проч.). В термине сахл-кари – кари означает площадь, выделенную под жилище крестьянина, а в термине эзо-кари – дом (Кахиани, 1964. С. 59). Тип распространенного в Имерети кар-мидамо характерен для большей части территории Западной Грузии, что подтверждается сходством соответствующих терминов и совпадением функционально-структурного назначения отдельных элемен-

116