театров, к примеру, это так называемый «Подвальный театр», который стал экспериментальным пространством для многих молодых режиссеров разного толка, здесь ставились как пьесы современных иностранных и грузинских драматургов, так и классика. «Свободный театр» был основан Автандилом Варсимашвили – художественным руководителем Русского театра им. Грибоедова. Сегодня в грузинском театре идет довольно интересный и интенсивный процесс, режиссеры Леван Цуладзе (художественный руководитель театра Марджанишвили), Давид Доиашвили (художественный руководитель Театра музыкальной комедии), Георгий Тавадзе, Георгий Маргвелашвили, молодые драматурги и режиссеры создают театр XXI в. Театр ориентируется на грузинскую драматургию. Грузинский театр обретает уникальность в своих культурных корнях, в своем искусстве и литературе, в современности

иистории. Осваивая и анализируя прошлое и настоящее в свете современности, грузинские режиссеры и драматурги демонстрируют совершенно новый, часто критический взгляд на укоренившие ценности. Сегодня одним из наиболее интересных театральных пространств является театр «Самепо убани» («Царский квартал») в Тбилиси, приверженный эксперименту, поискам в сфере современных театральных форм и драматургических новшеств. Грузинскому культурному дискурсу присущ идейный, концептуальный конфликт между поколениями как форма диалога и диспозиции.

Грузинский театр прошел долгий и интересный путь поисков. Он сложился в условиях диалога культур, вобрал в себя лучшие мировые традиции, разделяя историческую судьбу своего народа. Динамичный и современный, он сохраняет связь с народной культурой, верность общечеловеческим идеалам

идух свободного творчества.

ИСКУССТВО КИНО4

Грузинское кино, одно из самых старых в мире, с самого начала и до сегодняшнего дня представляет собой признанный в мире феномен со своими темами, со своим неповторимым лицом. Среди самых строгих опросов

всписках шедевров мы находим немало грузинских фильмов или фильмов, сделанных грузинами. Они получали высшие награды на наиболее престижных международных кинофестивалях, от Канна до Торонто, многие фильмы пользовались популярностью и успехом в прокате.

Кинематограф пришел в Грузию практически сразу после первого сеанса

впарижском «Гран кафе». Уже в начале 1896 г. в Грузии состоялись первые сеансы. Вскоре здесь стали снимать операторы «Патэ», «Гомона», итальянских фирм. Появление нового искусства совпало с художественным настроем Тбилиси, одного из значительных культурных центров Российской империи. Наряду с прокатом иностранных фильмов здесь стали снимать кинохронику. Оператор Александр Дигмелов с 1910 г. начал работать для фирмы «Патэ»;

в1912 г. оператор и кинорежиссер Василий Амашукели снял один из первых полнометражных документальных фильмов в истории кино «Путешествие Акаки Церетели в Рача-Лечхуми». В 1916 г. театральный режиссер Александр

4 © Л. Дуларидзе

692

Цуцунава снял первый полнометражный игровой фильм «Кристинэ» по одноименному произведению Э. Ниношвили, положив начало экранизациям в грузинском кино. За ним последовали «Сурамская крепость» (1923, Ивана Перестиани по Д. Чонкадзе), «У позорного столба» (1924, Амо Бек-Назарова по А. Казбеги), «Кто виноват?» (1925, А. Цуцунава по Н. Накашидзе), «Три жизни» (1925, И. Перестиани по Г.Е. Церетели). Этот список постоянно пополнялся и ведет к произведениям современных писателей.

К началу 1920-х годов Грузия была кинематографически оснащенной и привлекательной для съемок страной. Сюда устремились многие активные люди, осваивавшие новую область деятельности. Поэтому первые десятилетия грузинского кино вперемежку с грузинскими пестрят русскими и иными фамилиями. Сотрудничество возникало на основе литературных произведений, где действие происходило в Грузии или на Кавказе («Княжна Мэри», «Бэла»).

ВГрузии кино рано стало индустрией. В 1923 г. было основано акционерное общество «Госкинпром Грузии» (позднее – киностудия «Грузия-фильм») со своими производственными мощностями, инфраструктурой, кинотеатрами и прокатной сетью. Павильон тбилисской студии был одним из лучших

вЕвропе, а студия – третьей по величине после «Мосфильма» и украинской ВУФКУ. Здесь развивались все кинематографические профессии, появились талантливые кинематографисты и свои звезды: Нато Вачнадзе, Михаил Геловани, Котэ Микаберидзе. Кино быстро стало способом самовыражения национального характера. Более того, здесь родилось и кино соседней Армении – первый армянский фильм «Намус» («Честь») был снят в Тбилиси в 1926 г. актером и режиссером Амо Бек-Назаровым, чьим именем позже была названа Ереванская киностудия. Знаменательно, что многочисленные выходцы из Тбилиси или Кутаиси украсили артистический пейзаж многих стран; американского кинорежиссера Рубена Мамуляна и французского актера и режиссера Жоржа Питоева, Владимира Маяковского и создателя американского балета Джорджа Баланчина (Баланчивадзе) объединяет то, что они родились в Грузии и их раннее культурное формирование состоялось здесь.

ВГрузии получило бурное развитие немое кино. Прокат был полон грузинских лент. Этот период оставил нам несколько шедевров мирового класса, среди которых «Элисо» Николая Шенгелая, документальный фильм «Соль – Сванетии!» Михаила Калатозова. Впоследствии, сняв на «Мосфильме» фильм «Летят журавли», Калатозов принес советской кинематографии единственную, так и оставшуюся уникальной, «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля (1958). Кроме того, это единственный советский фильм, который имел успех в прокате в США и во Франции.

С 1924 г. в кино стал работать выдающийся реформатор театра Котэ Марджанишвили. Он привел на съемочную площадку театральных актеров, обогатив уже сложившуюся школу игры. Марджанишвили снял в 1927 г. комедию «Мачеха Саманишвили» (по Д. Клдиашвили), а также «Закон и долг» («Амок» по Стефану Цвейгу), в 1929 – «Трубку коммунара» (по И. Эренбургу).

Среди авангардистских фильмов особое место занимает режиссерский дебют Котэ Микаберидзе «Моя бабушка» (1929). Этот шедевр сатиры, с условными декорациями, необычными ракурсами и новаторскими приемами

693

был запрещен как «антисоветская картина» с «троцкистским отношением к загниванию советской системы», надолго лег «на полку» и лишь в 1970-е годы дождался настоящего признания.

С социальных фильмов «Саба» (1929), «Хабарда!» (1931), «Последний маскарад» (1934) начал Михаил Чиаурели. Наиболее известны его более поздние фильмы – «Арсен» (1934), историческая эпопея «Георгий Саакадзе», где с блеском сыграли Спартак Багашвили, Нато Вачнадзе, Акакий Хорава, Акакий Васадзе, Верико Анджапаридзе. После постановочных «сталинских» фильмов («Падение Берлина»), снятых в Москве, Чиаурели вновь вернулся в Грузию и поставил «Отарову вдову» (1958) по рассказу И. Чавчавадзе с участием Верико Анджапаридзе и Георгия Шенгелая.

В грузинском кино широко были представлены регионы и исторические провинции. В Гурии снял Долидзе «Дарико» (1937) с участием Тама Цицишвили, в Имерети – Рондели кинокомедию «Потерянный рай» (1938, по Д. Клдиашвили). Картли, Кахети, Сванети, Хевсурети, горные и причерноморские районы были местом действия многих фильмов. В послевоенный период к старшему поколению постепенно стали присоединяться новые имена. Кинокомедия «Стрекоза» (1954, реж. С. Долидзе) с участием Лейлы Абашидзе появилась лишь на год раньше короткометражного фильма «Лурджа Магданы» (по Е. Габашвили) молодых выпускников ВГИКа Тенгиза Абуладзе и Реваза Чхеидзе, получившего «Гран-при» («Grand prix») в конкурсе короткометражных фильмов Каннского кинофестиваля. Чхеидзе снял затем «Наш двор», «Майя из Цхнети» (1959), «Саженцы» и свой самый известный фильм «Отец солдата» с блестящим Серго Закариадзе в роли отца. Тенгиз Абуладзе снял «Чужие дети» (1958), «Я, бабушка, Илико и Илларион» (1962), «Ожерелье для моей любимой» (1971) и, наконец, – свою знаменитую трилогию: «Мольба» (по произведениям Важа Пшавела) (1967), «Древо желания» (1976) (награжден единственной в советском кино итальянской премией «Давид ди Донателло») и «Покаяние» (1984). Сначала запрещенный, этот последний фильм режиссера получил огромный резонанс и оказал эмоциональное и моральное влияние на советское общество; он отмечен тремя премиями на Каннском кинофестивале 1987 г.

В Грузии много талантливых режиссеров нескольких поколений. Но на долю каждого приходится немного фильмов. Даже самые известные из них сняли не более десятка лент. В фильмографии Эльдара Шенгелая – «Белый караван» (совместно с Тамазом Мелиава), «Необыкновенная выставка» (1968), «Чудаки» (1974), «Мачеха Саманишвили» (1977), «Голубые горы, или Неправдоподобная история» (1984). Среди фильмов его брата Георгия Шенгелая такой шедевр, как «Пиросмани» (1969), и столь разные фильмы, как историко-философская драма «Путешествие молодого композитора» (1985) и искрометный мюзикл «Мелодии Верийского квартала» (1973), который недавно послужил основой для создания театрального спектакля.

Свои темы и интонации внесли в национальное кино женщины-режиссе- ры – Лана Гогоберидзе – «Под одним небом» (1961), «Несколько интервью по личным вопросам» (1978), «День длиннее ночи» (1984), «Вальс на Печоре» (1992), Нана Мчедлидзе – «Первая ласточка» (1975), «Имеретинские эскизы» (1980), Нана Джорджадзе – «Робинзонада, или Мой английский дедушка», ставший первым лауреатом премии «Золотая камера» в Канне (1987),

694

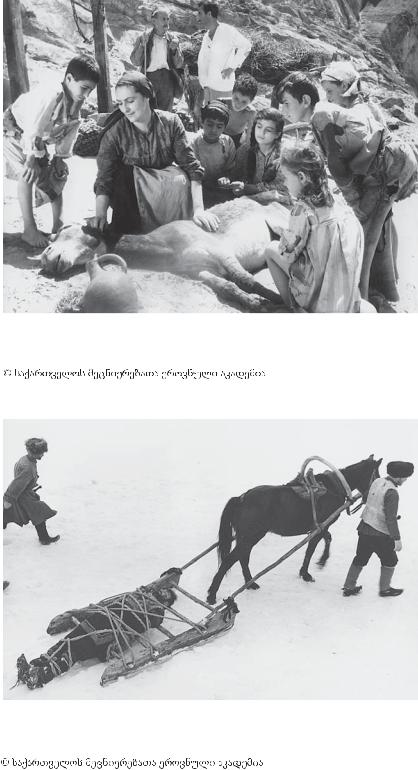

Кадр из кинофильма «Лурджа Магданы». 1955 г.

Режиссеры Т. Абуладзе, Р. Чхеидзе; сценарий К. Гогодзе; операторы А. Дигмелов, Л. Сухов; композитор А. Кереселидзе; художники К. Хуцишвили, И. Сумбаташвили

Кадр из кинофильма «Мольба». 1967 г.

Режиссер Т. Абуладзе; сценарий Р. Квеселава, Т. Абуладзе; оператор А. Антипенко; художник Р. Мирзашвили; композитор Н. Габуния

695

«Тысяча и один рецепт влюбленного повара» (1996), «Метеоидиот» (2008), где свою последнюю роль сыграл выдающийся актер Рамаз Чхиквадзе. Позже к числу женщин-режиссеров присоединились Нана Джанелидзе, соавтор сценария «Покаяние»: «Семья» (1985), «Колыбельная» (1994), Нино Ахвледиани – «Бесаме» (1989).

Грузинскому кинематографу свойственно жанровое разнообразие, где особое место занимают историческая драма и все разновидности комедии. Драматическая история страны дала немало удачных исторических фильмов, в том числе – «Георгий Саакадзе», «Мамелюк» (1959) Д. Рондели, «БашиАчуки» (1958) Лео Эсакиа, «Майя из Цхнети» Р. Чхеидзе, «Димитрий II» (1982) Б. Хотивари.

Совершенно по-новому этот жанр проявился в творчестве Александра Рехвиашвили: «Грузинская хроника XIX века» (1979, 4 премии фестиваля в Мангейме, в том числе «Гран-при» и награды ФИПРЕССИ и экуменического жюри) и «Путь домой» (1981) актуализировали постоянные темы грузинской истории в выразительной, глубокой и вместе с тем сдержанной манере. Его фильмы о современности «Ступень» (1986), «Приближение» (1990) и документальный «Последние» (2006) сохраняют все знаки его особого стиля.

К особому жанру следует отнести и снятый режиссером Сосо Чхаидзе «Пастухи Тушетии» (1976), игровой фильм, который воспринимается как документальный, где профессиональные актеры (Ираклий Хизанишвили) смешаны с настоящими пастухами

Великий грузинский режиссер армянского происхождения Сергей Параджанов сказал совершенно новое слово в кино. Он вернулся в родной Тбилиси из Киева, чтобы здесь снять свои шедевры «Саят-Нова» (1968), «Легенда о Сурамской крепости» (1984) и «Ашик-Кериб» (1988), которые утверждали центральную связующую роль Грузии в общей кавказской культуре.

Вынужденная стратегия развития недорогой продукции привела к возникновению короткометражной школы. Почти все кинорежиссеры Грузии начинали с короткометражных фильмов – документальных или игровых. Среди самых известных – фильмы режиссера Михаила Кобахидзе – чемпион по международным премиям «Свадьба» (1964), «Зонтик» (1967), «Музыканты» (1969), снятый во Франции «В пути» («En chemin», 2003), а также «Алавердоба» (1962) Георгия Шенгелая, «Серенада» Картлоса Хотивари, «Нуца» Александра Рехвиашвили, «Футбол без мяча» (1969) Гелы Канделаки и Лери Сихарулидзе, «Кувшин» (1970) Ираклия Квирикадзе, «Яма» (1980) Гено Чирадзе, «Мать земли» (1981) Годердзи Чохели, «Черная ласточка» (1984) Тамары Дуларидзе, «Семья» Наны Джанелидзе, «Ирис Иберика» Гогиты Чкониа и десятки других. И сегодня, медленно выходя из кризиса 1990-х годов, грузинское кино пополняется новыми именами, стоящими в титрах короткометражных фильмов.

Грузинские кинематографисты снимают и за пределами Грузии. Они – от Михаила Калатозова и его внука Михаила Калатозишвили до Георгия Данелия («Не горюй!», «Мимино»), Марлена Хуциева и многих других плодотворно работали и продолжают работать в России. Значительный вклад внесли и актеры – от легендарных кинозвезд Нато Вачнадзе, Кахи Кавсадзе, после «Белого солнца пустыни» (1969) ставшего любимцем публики, Арчила Гомиашвили, прославившегося блестящим исполнением роли Остапа Бендера

696

в «Двенадцати стульях» (1971), Зураба Кипшидзе и, конечно, Вахтанга Кикабидзе, с популярностью которого мало кто может сравниться.

Грузинские режиссеры успешно работают и в Европе. Режиссер Дито Цинцадзе снимает в Германии, там же работали Ираклий Квирикадзе и Нана Джорджадзе. Во Франции живет и работает Теймураз Баблуани, получивший за свой фильм «Солнце неспящих» (1992) «Серебряного медведя» в Берлине, и его сын Гела Баблуани («Тринадцать», 2005).

Наибольший успех на Западе выпал Отару Иоселиани. Начиная с полнометражного дебюта («Листопад», 1966), который первым получил премию Жоржа Садуля, его фильмы «Жил певчий дрозд» (1970) и «Пастораль» (1975) привлекли внимание европейских критиков. Во Франции Иоселиани снял большую часть своих картин – «Фавориты луны» (1984), «И стал свет» (1989), «Охота на бабочек» (1992), «Разбойники. Глава VII» (1996), «Прощай, суша!» (1999), «Утром в понедельник» (2002) и «Шантрапа» (2010). Признанный мастер кинематографа удостоен «Золотого Леопарда» кинофестиваля в Локарно «За вклад в киноискусство» (2013), его фильмы получали фестивальные призы и несколько раз престижную премию ФИПРЕССИ.

Грузинское кино развивалось как индустрия – со всеми ее признаками: прекрасно оснащенными студиями, с развитой инфраструктурой, со всеми жанрами, большим количеством профессионалов всех специальностей. На всех этапах грузинское кино славилось своими актерами. В фильмах всех жанров – от драм до комедий – блистали несколько поколений великолепных актеров: звезда немого кино Нато Вачнадзе, Верико Анджапаридзе, Серго Закариадзе, Сандро Жоржолиани, Иполитэ Хвичиа, Лия Элиава, Отар Коберидзе, Тенгиз Арчвадзе, Софико Чиаурели, Додо Абашидзе, Ираклий Хизанишвили, Ия Нинидзе, Мераб Нинидзе, Автандил Махарадзе, Гурам Пирцхалава, Зураб Кипшидзе, Леван Абашидзе. Славу грузинского кино разделяют талантливые операторы, и среди них – Леван Пааташвили, Ломер Ахвледиани, Георгий Беридзе, здесь работали также Александр Антипенко, Юрий Клименко.

Кино в Грузии всегда воспринималось как важное национальное дело. Период после распада СССР, оказавшийся особенно трудным, потому что кинематограф потерял сразу все – от киностудий до проката – лишь подтверждает это. Однако грузинское кино не собирается сдаваться. В 1988 г. в связи с трехмесячной ретроспективой грузинского кино в парижском Центре Помпиду французский кинокритик Жан Радвани написал: «Есть ли культуры более других предрасположенные к седьмому искусству? Грузинское кино заставляет так думать. Как в столь маленькой стране могла быть представлена столь разнообразная палитра создателей, стилей и тем? Богатство культурных традиций, их открытость Западу стали для этого определяющими» (Le Cinéma géorgien, 1988).