ПЧЕЛОВОДСТВО2

Естественная природная среда Грузии – скалистые горы, густые леса и изобилие медоносных растений (600 видов) – с древнейших времен обусловила обитание здесь диких пчел (Хинтибидзе, 1979. С. 591). Добычей меда на территории Грузии занимались еще в эпоху палеолита – до зарождения производящего хозяйства, на охотничье-собирательской стадии общественного развития. В грузинском быту существовал обычай как коллективной, так и индивидуальной «охоты» за медом диких пчел, обитающих в расселинах скал и в лесах, в дуплах деревьев (Робакидзе, 1960б. С. 69–70; Аджинджал, 1969. С. 284–286).

Известны несколько способов обнаружения диких пчел. Надежным ориентиром весной может служить куча пчелиного подмора в скальной расселине или под деревом, высыпанная самими же пчелами после очистки гнезда (Робакидзе, 1955б. С. 111; Аджинджал, 1969. С. 284); зимой на пчел можно «выйти» по следу куницы, устраивающей обычно нору вблизи пчелиного жилища (Рухадзе, 1989. С. 65–66). Обнаружив обиталище диких пчел, бортники задымлением (выкуриванием) или каким-либо другим способом выманивали их из гнезда. После этого выламывали резаком медовые соты, укладывали в плетеные кузова или короба и несли домой. Во время коллективной добычи члены группы поровну делили мед и воск; часть меда отдавали родственникам и даже незнакомым встречным путникам (Робакидзе, 1960б. С. 69, 70, 72; Аджинджал, 1969. С. 281).

Первоначально поиски диких пчел имели целью только добычу меда и воска. Поэтому пчелы, о которых собиратели не заботились, погибали. Со временем, чтобы сохранить пчел и их расплод, их начали переводить в искусственные дуплянки (бортни), устраиваемые там же: в скальных расселинах закрепляли сплетенные из прутьев или соломы корзины, обмазанные изнутри глиной и навозом, – кокоза (сапетки) – вместе с поселенными в них пчелами, а для лесных пчел на деревьях ставили букеби, ропеби (выдолбленные из дерева колоды и лохани) (Робакидзе, 1960б. С. 71–74, 96; Сахокиа, 1950б. С. 177). Этот способ исключал высыхание и осыпание пчелиного расплода и способствовал систематической эксплуатации дикой пчелы, планомерному использованию ее продукта. Таким образом, «переселение» диких пчел в искусственные гнезда стало переходной ступенью к новой отрасли хозяйства – одомашненному пчеловодству.

О широкой распространенности бортничества в Грузии свидетельствуют письменные источники начиная с IV в. до н.э. (Ган, 1884а. С. 35, 65, 92, 93; Робакидзе, 1960б. С. 79–81), хотя эта отрасль хозяйства имеет гораздо более долгую историю, насчитывающую тысячелетия, подтверждением чему служит археологический материал: древнейшие цветные бусы, изготовленные с применением меда, а также датированные III тыс. до н.э. металлические предметы и восковые модели (формы), используемые для их отливки. Тот факт, что Грузия является древнейшим центром пчеловодства, указывает на постоянный источник добывания воска в большом количестве, что, в свою очередь, было возможно только в условиях развитого бортничества (Робакидзе, 1960б. С. 74,

2 © Н. Брегадзе

206

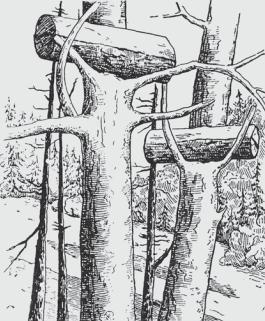

Лесная пасека. Начало ХХ в.

Народы Кавказа, 1962. Т. 2

135–148). В августе 2004 г., в Боржомском районе, на водоразделе между селами Сакире и Цихисджвари был раскопан курган Кодиани, датируемый XXVII–XXV вв. до н.э. В найденных там глиняных сосудах оказались остатки разносортного меда (Квавадзе и др., 2004. С. 438–449).

Всоответствии с этапами развития пчеловодства (добыча меда диких пчел, их перевод в искусственные гнезда, домашнее пчеловодство) совершенствовалась и форма улья. Его первоначальный вариант – с одной съемной стороной – сменился ульем с двумя съемными сторонами, горизон-

тальным ортипириани. Пчеловод поочередно брал мед или соты то с одной, то с другой стороны такого улья. Еще более усовершенствованной формой был орнациледи геджа – верхняя часть которого снималась полностью, что позволяло пчеловоду активно вмешиваться в трудовой режим пчелы.

Вгорах Восточной Грузии главным образом были распространены обмазанные навозом сапетки – кокозеби, а на равнине и в Западной Грузии – колоды – букеби и орнациледи геджеби. Предпочтение отдавалось ульям, изготовленным из дуба, липы или вяза. Самой податливой в обработке является ольха, которую не точат черви. Высоко ценились также колоды, выдолбленные из каштана, осины и дикой черешни. Считалось, что пчелы, живущие в ульях из указанных материалов, были злыми и успешно справлялись с функцией отпугивания лесных пчел. Ульи же, изготовленные из коры деревьев, были защищены от всякого рода червей (Робакидзе, 1955б, 155; Робакидзе, 1960б.

С.86–94; Материалы по истории кустарного промысла…, 1987. С. 11–37). Дальнейшему развитию интенсивного пчеловодства в Грузии способс-

твовало внедрение рамочного улья и сопутствующей инновации – искусственных сот (Иойриш, 1966. С. 42). Возникло множество мощных очагов пчеловодства, объединяющих сотни ульев (Робакидзе, 1960б. С. 86–91, 115).

Большое внимание уделялось устройству пасеки, правильному выбору ее местоположения. Букеби (колодные ульи), «снятые» со скал и деревьев и поначалу устанавливаемые в лесах или речных ущельях, постепенно стали переносить поближе к человеческому жилью. Начинается огораживание участков с ульями и уход за ними. Одни пасеки были включены в жилищный комплекс (располагались под навесом или на чердаке дома или хозяйственной постройки); другие были устроены непосредственно за усадебной оградой, одновременно выполнявшей для ульев ветрозащитную функцию. Устройство пасеки в агварта (Западная Грузия) – вспомогательной базе оседлого хозяйства

207

(наряду с земледелием и скотоводством, она служила и для охоты) – является свидетельством существования комплексного хозяйства, в пределах которого производилась значимая для грузинского быта продукция пчеловодства (Робакидзе, 1960б. С. 95–99; Материалы по истории кустарного промысла…, 1987. С. 5, 24, 25, 29).

Уход за пасекой подразумевает защиту улья и его летка от непогоды. С этой целью ульи покрывали корой каштана. Усиленное жужжание в улье является признаком выхода расплода. В этот момент пчеловод подставляет молодому потомству новый улей и переводит его туда. Дважды в год улей очищают от паразитов, в том числе от сотовой моли, при размножении которой пчелы гибнут или покидают жилье. На пчел охотятся хищная птица жулан и многие животные – любители меда. С ящерицами и мышами пчелы справляются сами, жалят, а потом для обезвреживания замуровывают их прополисом (Материалы по истории кустарного промысла…, 1987. С. 11–37). От медведя и куницы ульи защищает пчеловод.

В ряде письменных источников содержатся сведения об обилии в Грузии высококачественного меда и воска. Мед и воск, вышедшие за рамки домашнего производства, стали одним из видов государственного налога и предметом приданого; эти продукты, как и сами пчелы, в большом количестве продавались на местных рынках и вывозились за границу, о чем свидетельствуют исторические документы и записи иностранных авторов XV–XVI вв. (Робакидзе, 1960б. С. 77, 80, 114–117, 152, 155).

Интенсивному развитию пчеловодства, наряду с природными условиями, способствовало наличие грузинской местной, эндемичной породы пчелы (в научной литературе она известна под названием кавказской серой пчелы – Apis mellifera var. Caucasica) – горная серая пчела (включает мегрельскую, абхазскую и грузинскую популяции). Это самая миролюбивая и продуктивная пчела, приспособленная к суровым климатическим условиям высокогорья, морозоустойчивая; для добычи взятка она выходит при сравнительно низкой температуре и летает в радиусе 7 км, трудится в ненастье, в пасмурную погоду, редко болеет, очень активна и продуктивна в опылении растений и медосборе. Ее мегрельская популяция благодаря самому длинному по сравнению с другими видами хоботку (7,15–7,4 мм) успешно высасывает из глубины цветов нектар, недоступный для других пчел (Рут и др., 1964. С. 248; Мумладзе И., 1967. С. 26; Аджинджал, 1969. С. 308, 309; Андгуладзе, 1971.

С.5–10; Хидашели, 1986. С. 185), тем самым максимально используя местные медоносные растения и обеспечивая обильность взятка. Положительные свойства грузинской породы кавказской серой пчелы, награжденной на международных выставках золотыми медалями, заинтересовали многих зарубежных специалистов, и ее приобрели более 40 стран мира (Андгуладзе, 1971.

С.10).

Для снятия меда ульи периодически осматривали. В основном с 15 августа по старому стилю открывали самый тяжелый улей, а 8 сентября (ст. ст.) мед брали из всех ульев. Наконец, 10 ноября (ст. ст.) проверяли всю пасеку. В некоторых местах мед снимали раз в год – в любой из сезонов, даже зимой, когда это нетрудно, поскольку пчелы в этот период не жалят. В горах Восточной Грузии осмотр улья был допустим в любое время года, но это влекло за собой осыпание пчел, поскольку для извлечения меда сапетки ставили

208

вхолодную воду. Пасечник отбирал из улья только третью часть меда, оставляя остальное пчелам для зимнего корма. Если меда было мало, тогда его целиком оставляли в улье, а в случае недостатка корма на зиму медовые соты заносили из других ульев.

Для отжима (откачки) меда использовали пресс, либо помещенные в большой котел медовые соты нагревали на огне, отделяя таким способом мед от сот. Иногда из предварительно подогретых и уложенных в мешки сот мед отжимали посредством двух перекрещенных палок (Робакидзе, 1960б. С. 100; Кахидзе, 1974б. С. 54; Макалатия С., 1984. С. 65; Материалы по истории кустарного промысла…, 1987. С. 11–31). Для лечебных целей применяли только мед уцецхло, т.е. мед, полученный без «участия» огня, отжатый древнейшим способом, при помощи колосника (Робакидзе, 1960б. С. 102).

Овысоком качестве и лучших свойствах грузинского, в частности колхидского меда, известного еще с античной эпохи, свидетельствуют и документы последующих веков. Дюбуа де Монпере писал, что мед там такой же ароматный и здоровый, как во времена Гомера (Робакидзе, 1960б: 128). Внимание иностранцев привлек особый вид меда – засахаренный, затвердевший – кипручи (Багратиони Вахушти, 1941. С. 146), который некоторые авторы называют «каменным медом» и сравнивают с рафинированным сахаром. Например, А. Ламберти писал о нем: «Есть у них и другой сорт меда, подобный которому не встречается нигде, кроме Колхиды и соседних с нею стран. Он очень белый и твердый, как сахар. Когда его берешь руками и отламываешь кусок, мед не пристает к рукам, а на месте перелома проступает белый и весьма мягкий воск» (Ламберти, 1913. С. 229). Этот мед считали продуктом обитавшей в скалах Западной Грузии дикой пчелы. Но кипручи встречается и

вколодах. В Аджарии пчеловод на протяжении всего года оставлял нетронутой наполненную медом посуду, в результате чего получал вкуснейший мед зернистой структуры, которому приписывались особые лечебные свойства (Кахидзе, 1974б. С. 55). Закристаллизовавшийся (севший) и засахарившийся мед, особенно белый мед, по мнению ученых, делается из нектара цветов колхидского плюща. Известно, что пьянящий мед – продукт некоторых ядовитых растений, с которых пчела добывает взяток в чрезмерно влажный или засушливый сезон; этот мед темного цвета, вяжущий, с горьковатым привкусом. Известно также, что воины греческого полководца Ксенофонта (I в. до н.э.), наевшись такого меда, потеряли сознание, у них началась рвота (Ган, 1884а. С. 35). Но после кипячения этот мед можно есть, не опасаясь за неприятные последствия (Робакидзе, 1960б. С. 118; Аджинджал, 1969. С. 307).

В быту мед занимает весьма почетное место и как самостоятельный продукт, и как жертвенный продукт, как обязательная составная часть ритуальной пищи. Сама пчела в древности была объектом жертвоприношения (Брегадзе Н., 1967). Из меда и воска готовят разные напитки, в том числе пьянящие. Из воска делается ритуальная, святая свеча. Воск применяют и во время прививания фруктовых деревьев; из смеси воска с золой или землей для мытья головы готовят клейкое вещество для заделки трещин на глиняной посуде и т.д. До настоящего времени в народной фармакологии сохранились традиционные способы изготовления и применения снадобий из меда уцецхло (полученного «без огня»), воска и прополиса как в чистом виде, так и в виде смесей с органическими и неорганическими веществами (Робакидзе,

209