клинья, затем – еще на четыре части, а каждую из них – на обрубки белеши (Боржомское ущелье), котори (Имерети). Из одного обрубка получалось 8–12 штук дранок. Обрубки «листовали» (распиливали на тонкие пластины/дощечки) на гонтовом станке. Пластины гонта для просушки укладывали друг на друга поперечными ступеньками. 100 пластин составляли одну стопку, которая стоила 3 батмана (1 батман – 8 кг) кукурузы (Имерети). Для перекрытия дома требовалось 8–10 стопок гонта. В Имерети при этой работе односельчане или два-три представителя одной фамилии объединялись в «товарищество» для изготовления гонта. Труд между ними распределялся поровну. Одни рубили, торцевали, пилили деревья для изготовления гонта на четвертины, другие «листовали» гонт.

До развития капиталистических отношений (в период натурального хозяйства) на селе изготовление хозяйственных орудий, транспортных средств и кровельного материала оставалось в пределах семейного производства и удовлетворяло только потребности семьи. С вытеснением натурального хозяйства и внедрением капиталистических отношений крестьянин превращается в кустаря, который «с целью реализации на рынке перерабатывает то или иное сырье, со временем он совершенствует свое мастерство и достигает определенных успехов в культуре ремесла. В таких условиях в качестве придатка к земледелию на селе возникает вспомогательный промысел» (Гугушвили П., 1950. С. 53).

Из исторических, археологических и этнографических данных явствует, что обработка дерева в Грузии занимала значительное место, что нашло отражение в трудовых навыках, промысловом опыте, многообразии деревянных орудий и богатой терминологии.

ДЕРЕВЯННАЯ ПОСУДА7

Грузины издавна славились высокой культурой обработки дерева, в том числе производством разнообразной посуды. «Изучение истории посуды имеет большое значение для истории культуры и представляет интерес как с точки зрения техники и художественного исполнения, так и с точки зрения развития культуры в целом» (Джавахишвили И., 1965. C. 41). Деревянная посуда, выделяющаяся особым разнообразием форм и функций, высоким уровнем техники изготовления, занимает одно из значительных мест среди обилия видов грузинской посуды, что и отражено в богатой терминологии.

Изготовление деревянной посуды в Грузии – традиционная отрасль ремесла, корни которого уходят в глубь веков, о чем, наряду с письменными источниками, свидетельствуют и археологические материалы (Джапаридзе О.,

1960а. С. 14, 44; Джапаридзе, Джавахишвили, 1971. С. 2; Хоштария, 1944.

С.13).

Вгрузинском быту зафиксировано существование простых форм деревянной посуды – хокери, годори, ковзиджохи, сложных форм – варцли, коди, садгвебели и промежуточных – ковзисасмиси, что позволяет проследить путь развития видов посуды местного производства.

7 © М. Хазарадзе

380

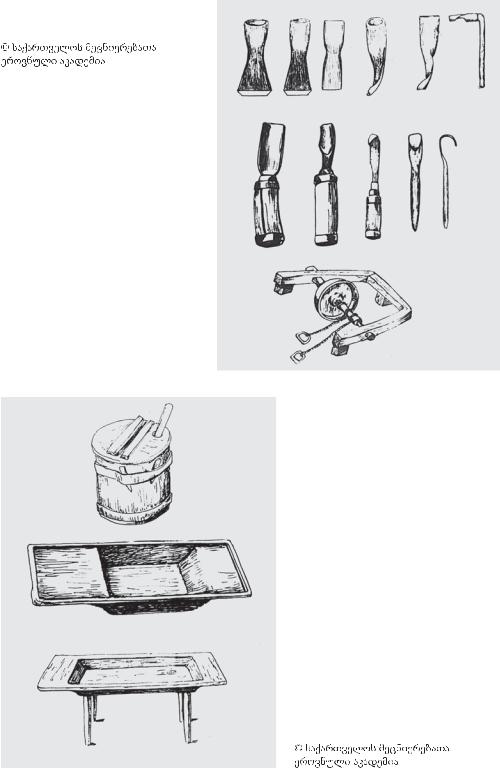

Инструменты для изготовления деревянной посуды. ХХ в.

© ФЗЭНГ

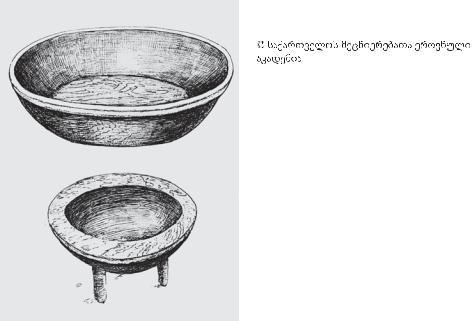

Квашня для опары и корыто для замешивания теста. ХХ в.

© ФЗЭНГ

381

Квашня. ХХ в.

Восточная Грузия © ФЗЭНГ

Деревянную посуду можно сгруппировать по функциональному признаку. Виды деревянной посуды для хранения зерна – хокери, бокви, коди, чхути; для замешивания теста – варцли, гоби, сасапувре, тмошти; для приготовления и хранения молочных продуктов – садгвебели, вариа, чхутбрунели, бакани, сазеури; для пищевых продуктов – ковзи, джами, хонча, санаки, самариле; сосуды для питья и хранения воды – кока, кутали, сагомела, охар, ордзира, акиро.

Посуду для хранения зерна делали из коры дерева и древесины. Посуда из коры признана древнейшей. Весной кора легко отслаивается от ствола

дерева и не требует особой обработки. Легкость и прочность коры обусловили ее широкое распространение в быту. Посуду из коры использовали для хранения молочных продуктов, для сбора ягод и лесных фруктов, в качестве пчелиных ульев.

Для замешивания теста в Грузии существовала посуда двух типов: варцли – глубокое продолговатое корыто с ушками по обоим концам и гоби – большая круглая посуда.

Варцли было двух видов: – большая посудина с крышкой на ножках (Пшави, Мтиулет-Гудамакари, Кахети), совмещающая несколько функций – в основном в ней хранили выпеченный хлеб, а в особых случаях (свадьба, похороны) использовали для замешивания теста; – большая посуда без ножек, распространенная в Картл-Кахети и соответствующая масштабности систем высокоразвитого равнинного полеводства Грузии. Меньше ее по размеру хелварцли была распространена в Пшав-Хевсурети и Мтиулети и использовалась для повседневных нужд. В Месхет-Джавахети она называется гоби, а в Сванети – джар. У сванов распространены два вида варцли: для замешивания хлебного теста – ларбиал джар и для приготовления начинки, добавляемой в выпечку, – ланчуднал джар. Термин варцли встречается в древних письменных памятниках (Абуладзе, 1973; Мцхетская рукопись, 1986. С. 37).

Основная функция варцли связана с замешиванием пшеничной муки. Ареал ее распространения – те регионы, в которых ведущей культурой полеводства являются хлебные злаки. В варцли последовательно выполнялся процесс замешивания опары теста и его раскатывания на куски (гунда). Поскольку она представляла собой необходимую для повседневных занятий кухонную утварь, с ней связаны сохранившиеся в современном быту синонимические обозначения домохозяйки: меварцле (Рача) и мербиел (Сванети) (Харадзе,

382

1966. С. 175; 1939. С. 56). Заслуживает внимания обычай раздела семьи, бытующий в Мтиулет-Гудамакари и Хеви, при котором варцли оставалась в распоряжении хозяйки дома. В случае раздела семьи беременной женщине отдавали столько пшеницы, сколько вмещалось в наполненную до краев варцли. При исполнении этого обряда коснуться варцли имела право только хозяйка дома. Такими же правами обладала тушинская женщина в отношении посуды

тмошти (Бедукидзе, 1973. С. 128).

ВТушети для замешивания кумели/хали/ква (блюдо из мелко просеянной, поджаренной, ржаной или ячменной муки) использовали тмошти – посуду округлой формы на трех ножках с крышкой. Хали было одним из повседневных блюд, основной пищей пастухов. В старину в Тушети, как и в других горных районах Грузии, пшеничный хлеб пекли крайне редко, особенно зимой. Наиболее популярным продуктом было указанное блюдо, приготовленное на топленом масле (Джалабадзе Г., 1986. С. 224). Хали заменял тушинам хлеб,

ипо сравнению с пшеничной мукой его расходовалось меньше (Харадзе, 1960. С. 114). Хали был основным хлебным продуктом для скотоводов в горах (Джикиа, 1967. С. 224). Тмошти для Тушети – древнейший вид посуды. Деревянная трехногая посуда с крышкой, аналогичная тмошти, обнаружена в ходе археологических изысканий в захоронении эпохи бронзы (начало II тыс. до н.э.) на Беденской возвышенности (Тетрицкаройский район) (Гобеджишвили, 1967. С. 48).

Ячменную и ржаную муку замешивали в посуде типа бочки, выдолбленной из цельного ствола дерева – сапуари/ласпавр (Сванети)/сасапувре (Лечхуми). Подходило тесто там же. Посуда имела крышку с выемкой для плоской деревянной ложки – чогани. Ячменное тесто трудно замешивается руками, поэтому для этого использовали чогани. Подошедшее тесто скатывали в комки, которые с помощью чогани перекладывали на варцли. Пшеничную муку в Сванети месили в варцли, а для заквашивания переносили в сапуари. Ячменный хлеб в сванской семье использовался повседневно, а пшеничный, имевший ритуальное назначение, пекли только по праздникам (Чартолани М., 1961. С. 102). Сапуари как посуда для заквашивания теста – локальный элемент сванского быта, что было связано с культурой ячменя. Из-за указанных свойств ячменного теста его удобнее было замешивать в бочкообразной посуде. Поскольку на опару тесто оставляли в этой же посуде, она обязательно должна быть глубокой.

ВЛечхуми посуду сасапувре использовали для заквашивания теста, замешанного в гоби из пшеничной муки. Для замешивания теста из пшеничной или кукурузной муки почти во всех уголках Грузии использовали круглую посуду – гоби.

Посуда для приготовления и хранения молочных продуктов отличалась особым разнообразием в Хевсурети. Как известно, разведение крупного рогатого скота в этом краю, как и в других районах нагорья Восточной Грузии, наряду с земледелием и овцеводством, представляло собой основную и традиционную отрасль хозяйства (Макалатия, 1984. С. 2). Крупное животноводство является особенностью хозяйства Пиракет (Буде) Хевсурети (Читая, 1997а. С. 223), известной производством высококачественных молочных продуктов (топленого масла). Хевсурское топленое масло славится своими

383

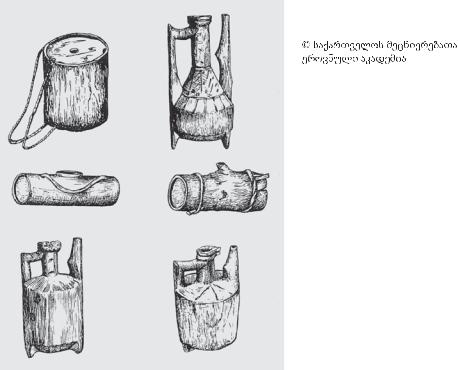

Сосуды для воды, пива, молока

Картли, начало XX в. © ФЗЭНГ

замечательными свойствами так же, как и тушинский сыр и мегрельский сулугуни (Читая, 1947. С. 153).

Посуда для приготовления масла была двух типов: горизонтальная маслобойка – вариа и вертикальная – чхутбрунели. Вариа тесно связана с интенсивным молочным хозяйством и предназначалась для переработки большого количества сливок, поэтому использовалась в крупных хозяйствах (Читая, 1997а. С. 218). Вариа – это закрытая с двух сторон посуда цилиндрической формы с чуть

вогнутым туловищем и неравномерным дном, выдолбленная из цельного дерева. Вогнутость ее туловища способствует увеличению силы удара молока, а неравномерность дна – быстрому взбиванию. Как правило, вариа подвешивалась на веревке к потолку и приводилась в движение мерным раскачиванием из стороны в сторону. Маслобойка типа вариа распространена в Месхет-Джавахети, Кахети, Шида Картли, Саингило, Земо Картли, Мтис Рача, Аджарии.

Вертикальная маслобойка чхут-брунели состоит из двух частей: чхути – закрытая с одной стороны посуда цилиндрической формы из цельного дерева; брунели – палка-мутовка с закрепленными на конце крест-накрест деревянными пластинками, помещаемая в чхути. Молоко заливается в чхути и взбивается посредством вращательного движения брунели сверху вниз. В чхути вмещалось меньшее количество молока; до настоящего времени она встречается почти во всех селах Пшави и Тушети. Аналогичная взбивалка была распространена и в Рача, куда она, по всей видимости, проникла с Северного Кавказа. Ареал распространения чхут-брунели довольно широк; встречается на Северном Кавказе (Северная Осетия, Балкария, Чечня, Ингушетия, Адыгея, Дагестан). Подобная взбивалка была известна у скифов (Геродот, 1985.

С.293); распространена в Турции, Средней Азии и России (Неменова, 1969.

С.42; Гонтарь, 1978. С. 93; Титов, 1976. С. 68).

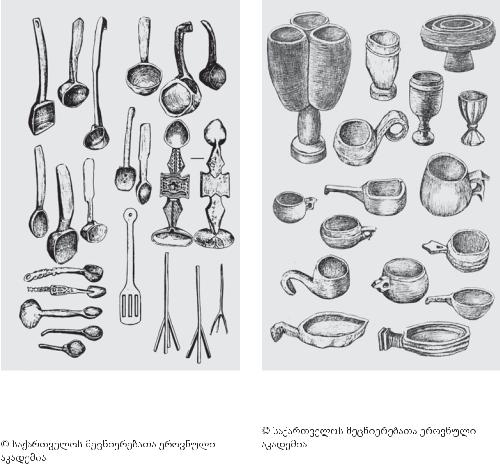

Распространенная в Грузии кухонная и столовая посуда отличается особым разнообразием (ложка, поднос, миска, ступка, солонка, сосуды для питья, для хранения воды), оригинальностью форм, простотой и в то же время художественными достоинствами. Этнографический материал выявляет

384

Деревянная кухонная утварь: ковши, ложки, |

Деревянные сосуды для вина, пива и молока |

шумовка и треноги для размешивания пищи |

Картли, начало XX в. |

Картли, начало XX в. |

© ФЗЭНГ |

© ФЗЭНГ |

|

богатые народные традиции и опыт обработки и использования дерева, что выражается в хорошем знании мастерами строения и свойств материала.

Посуду для приготовления и хранения пищи делали из липы, вяза, березы, но предпочтение отдавалось липе, поскольку посуда из этого дерева не изменяла вкуса хранящегося в ней продукта. Из липы, бука и вяза делали

варцли, гоби, садгвебели, коди, касри, хонча, табаки; из клена – ложки; из березы – сосуды для питья. Наилучшими по качеству считались сосуды для питья, изготовленные из нароста (капа) на дереве (Пшави, Тушети, Гурия, Аджария). Наросты обычно имеются на березе и осокоре. Поскольку наросты отличаются особой прочностью, толщина стенок изготовленной из них посуды нередко не превышает толщины ореховой скорлупы (Мамбетов, 1962. С. 43). Одним из основных принципов изготовления некоторых видов деревянной посуды является одновременное использование сырой древесины и хорошо просушенного дерева.

В Грузии была высоко развита технология изготовления плетеной посуды, которая имела столь широкое применение, что без нее невозможно было представить быт грузина. Плетеная посуда довольно разнообразна и интересна как по форме, так и по технике изготовления и богатству терминоло-

385

гии. Многие плетеные изделия отличаются редким изяществом и могут быть признаны образцами искусства. Наиболее широко они представлены в тех регионах, в которых интенсивно были развиты виноградарство и плодоводство (Картл-Кахети, Рача-Лечхуми, Гурия, Самегрело, Имерети, Месхети);

вгорных регионах ассортимент плетеных изделий представлен беднее. Данное обстоятельство обусловлено недостатком сырья и местной спецификой отраслей хозяйства. Популярность плетеных изделий в быту объясняется их легкостью, вместительностью и простотой изготовления. Выбор материала для плетения зависел от распространенной в конкретном регионе растительности. Предпочтение отдавалось упругому, легко сгибаемому материалу: прутьям орешника, калины, кизила, березы, рябины и т.д. В некоторых равнинных регионах (Картли, Рача) для плетения специально выращивали особые породы дерева, например, salix viminalis – один из видов ивы.

Искусство плетения – древнейшее универсальное завоевание культуры человечества, тесно связанное с такими отраслями, как вязание и гончарное дело (Косвен, 1957. С. 15). В связи с этим следует отметить многообразие грузинского этнографического материала. Примечательно, что в грузинской этнографической действительности во время плетения используются термины, обозначающие процесс вязания. Например, бечва (чабечва), саксели, мисаксели, годрис дзири (пскери) – дно корзины – дощатое, и на нем связана (моксовили) корзина (Хевсурети). Почти во всех уголках Грузии термин цена (плетение) используется наряду с термином ксова (вязание). Использование одних и тех же терминов для обозначения процессов плетения и вязания, чередование терминов цена и ксова говорит в пользу высказанного в специальной научной литературе мнения о том, что в прошлом эти процессы были генетически взаимосвязаны (Croufoot, 1956. Р. 414; Forbes, 1955. Р. 172, 250). Идентичность спирально-жгутового способа изготовления и плетения керамических изделий – крышки колодца, торне (печи), квеври (винного кувшина), годори (корзины) – подтверждает известное положение о том, что керамические изделия произошли от плетеной посуды, обмазанной глиной.

ВГрузии встречаются почти все виды плетеных изделий, выполненных из любых материалов и техниками, распространенными во всем мире. Это: спирально-жгутовое плетение, соединяющее, циновкообразное, косообразное, опорное (рамочное).

Изготовление деревянной посуды оставалось в рамках семейного производства. В некоторых уголках Грузии (Пшави) изготовление деревянной посуды носило характер домашнего промысла (изделия производились для продажи на рынке). Изготовлению деревянной посуды учились

всемье путем непосредственного наблюдения, сын усваивал от отца навыки ремесла, создававшего дополнительный источник дохода в личном хозяйстве.

Распространенные в отдельных регионах Грузии виды деревянной посуды являются органической частью обшегрузинских видов и характеризуются локальными особенностями, обусловленными своеобразием местных отраслей хозяйства и окружающей природной среды.

386